非物質文化傳承視角下特色小鎮文化空間載體構建方法研究

徐養廷 許繼清

摘要:在文化積淀濃厚的特色小鎮建設中,非物質文化遺產的傳承對彰顯城鎮文化特色與延續歷史文脈起著重要作用。本文在解析非物質文化內涵的基礎上提出了特色小鎮的生活性、生產性、商貿性、文化性、生態性五種類型的非物質文化空間載體,并結合河南省濮陽市華龍區岳村雜技小鎮文化空間案例,探討了特色小鎮文化空間載體構建方法,即通過非物質文化要素的解析,探索非物質文化空間載體的功能類型,并將其落實到實體物質空間上。

關鍵詞:特色小鎮;空間載體;非物質文化傳承;岳村雜技小鎮

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.05.003 中圖分類號:TU982.29

文章編號:1009-1483(2020)05-0013-07 文獻標識碼:A

Research on the Cultural Space Carrier of Characteristic Towns from the Perspective of Intangible Cultural Inheritance: A Case Study of the Yuecun Acrobatic Town in Puyang City

XU Yangting, XU Jiqing

[Abstract] In the construction of characteristic towns with strong cultural accumulation, the inheritance of intangible cultural heritage plays an important role in displaying the cultural characteristics of cities and towns. On the basis of analyzing the intension of immaterial culture, this paper puts forward five types of intangible cultural space carriers, which are living, productive, commercial, cultural and ecological. Then it discusses the construction methods of cultural space carriers of characteristic small towns combined with the cultural space case of Yuecun acrobatic town, in which through the analysis of intangible cultural elements, the functional types of intangible cultural space carriers should be explored and be implemented into physical material space.

[Keywords] characteristic town; space carrier; immaterial cultural inheritance; Yuecun Acrobatic Town

引言

自2014年國務院下發《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》以來,國家把城市建設發展重心不斷向小城鎮偏移,特色小鎮就是在新型城鎮化建設過程中衍生出來的創新發展理念[1]。特色文化是特色小鎮的精神內核,是培育特色小鎮的內在發展動力,特色小鎮作為傳統文化的保護地與聚集地,能為文化傳承提供生活、生產的空間場所,因而特色小鎮建設與特色文化傳承有著緊密聯系。但在特色小鎮實踐探索過程中也出現了小鎮文化特色不突出、文化與城鎮難以實質融合等顯著問題,面對傳統非物質文化遺產更是面臨無人傳承、無處可施的尷尬境地[2]。目前,國內對特色小鎮文化的研究與實踐多集中于歷史文化與文化旅游視角,而以非物質文化為切入點,探討其與特色小鎮建設結合的研究尚不充分。非物質文化傳承視角下特色小鎮文化空間載體研究,能夠為非物質文化遺產傳承類特色小鎮文化空間構建與落實提供新思路。

1非物質文化空間載體概述

1.1非物質文化空間載體內涵解析

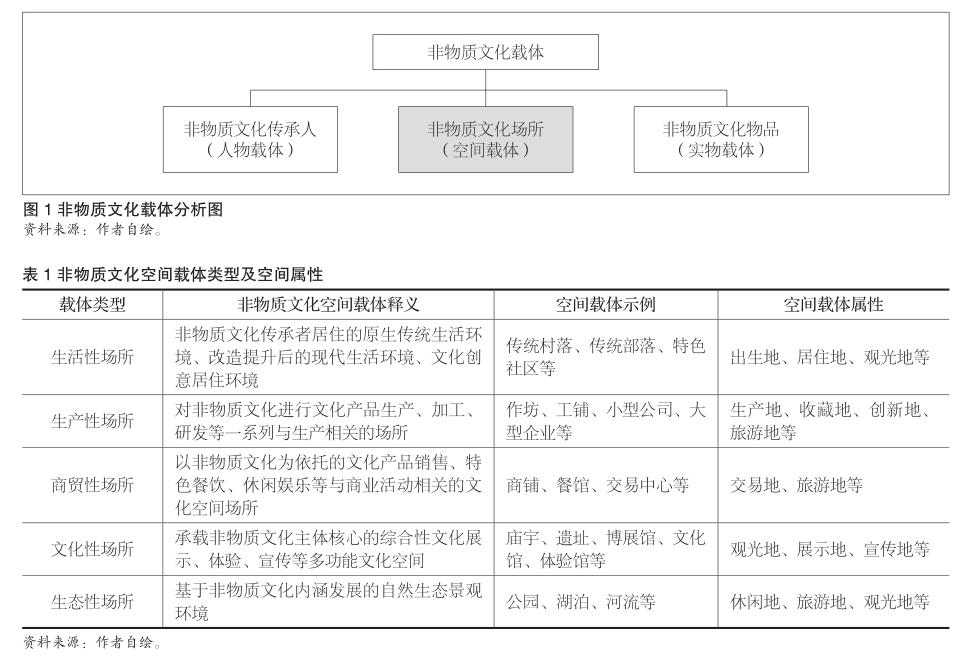

非物質文化是對應于物質文化的一個廣義概念,屬于非物質形態的文化類型。UNESCO在《保護非物質文化遺產公約》中提出非物質文化遺產是指“各種非物質形態的文化及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所”①。無形之物有賴于有形物質形態的具象呈現,非物質文化載體包含文化傳承人、文化產品、文化空間等多種依托方式(見圖1)。如果說人為傳承的核心、實物為傳承的支柱,那物質空間則是反映無形文化內涵的基礎空間支撐[3]。李仁杰等在其《非物質文化景觀研究:載體、空間化與時空尺度》研究中指出“非物質文化載體空間化”就是將載體賦予空間屬性并明確空間地理位置②。在此基礎上本文對“非物質文化空間載體”做了更具體的定義,主要指城鎮建設中可以呈現非物質文化內涵的實體空間場所,主要包括建筑構筑物、景觀環境、公共空間等。

1.2非物質文化空間載體類型

非物質文化除具有無形性以外還具有種類繁多、異質獨特、傳承活態等多重特質,故其載體也呈現復雜多樣的空間形態。“文化空間”是非物質文化存活、傳承的主要載體,是非物質文化與物質文化的組合。李凌等在對民俗文化空間載體研究中提出“生活性、商貿性、文化性③”三種空間載體類型[4],在此基礎上本文對非物質文化空間進行了更細致的歸類,將非物質文化空間載體劃分為生活性、生產性、商貿性、文化性、生態性五種空間載體類型(見表1)。其中包括傳統形式的空間類型,以及重新植入現代功能創意形式的空間類型,這兩種類型既強調對傳統文化的保護與傳承又注重與現代文明的融合與創新。

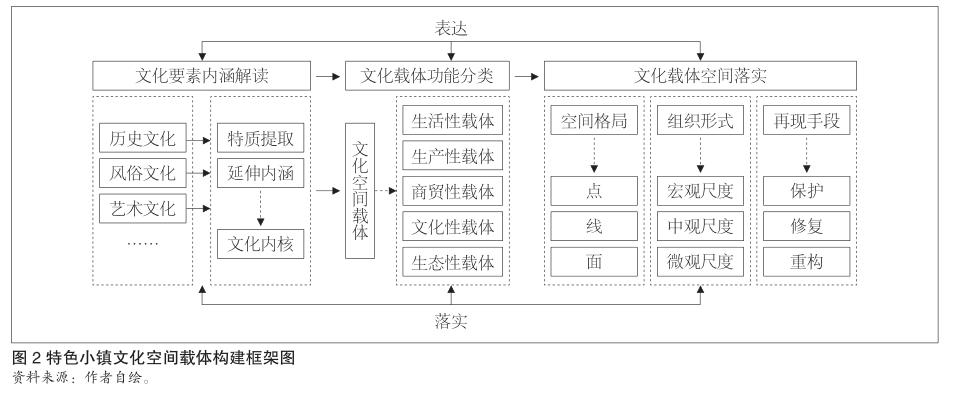

2特色小鎮文化空間載體構建

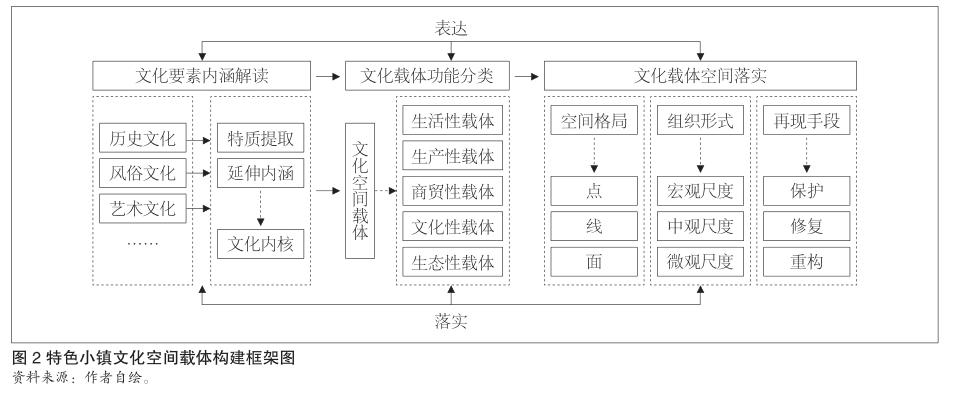

通過對文化空間載體的內涵解析,構建非物質文化空間載體與特色小鎮實體空間相互融合協調發展的理論研究框架,主要從文化解讀、功能分類、空間落實三個層面進行[5],文化解讀是功能分類的前提,功能分類是空間落實的依據,空間落實則是對非物質文化的最終呈現,三者之間密切相關、層級遞進(見圖2)。希望通過文化空間的塑造再現獨特的非物質文化遺產魅力。

2.1文化要素內涵解讀

文化解讀是通過文化要素整合,歸納文化特質并延伸文化內涵,是文化空間構建的基礎環節。文化要素是構成文化的基本組成部分,包含歷史文化(歷史人物、歷史故事、歷史事件等)、風俗文化(民俗活動、民俗風情等)、藝術文化(文化技藝、文化藝術等)等多個方面,可以是文化的外在表象特征,也可以是內在無形特質。內涵解讀就是通過對非物質文化多角度文化要素的整合,對原生傳統文化形成、發展、傳播過程的解析,對潛在文化價值的深入挖掘,提煉出自身文化特質,并延伸出文化精神內涵。

2.2文化載體功能分類

功能分類是在文化要素解讀基礎上,分析非物質文化可探索發展的空間載體功能類型,主要包括上述五種空間載體類型,是文化向空間轉化的過渡環節(見表1)。要結合文化特質的提取及延伸的文化內涵,明確各非物質文化形式所能依托的空間載體類型,包括復合型空間(五種空間載體類型的多功能組合空間類型)與單一型空間(只有一種功能性質的空間類型)兩種,從而建立文化與功能相互銜接的對稱關系,使承載的文化類型具有鮮明的競爭優勢。此外,功能分類過程中還需確定未來文化產業的發展方向、發展類型,并對各功能類型相關業態作出積極引導,以強化非物質文化空間落地的可行性。

2.3文化載體空間落實

空間落實是將不同的功能類型落實到實體空間上,將非物質文化具象化、實體化,是非物質文化再現的終極環節。首先要營造整體的空間格局,準確把握文化核心、功能片區及發展方向,以確定文化空間的整體結構框架;其次要根據文化類型的差異,靈活協調文化與空間之間的關系,明確不同尺度上的文化空間組織形式,如宏觀尺度的園區、中觀尺度的街區、微觀尺度的建筑等;最后結合文化空間的保存現狀,采用保護(針對保存完好、完整或未完全損壞的文化空間)、修復(針對通過維護、修理等技術方法修復后仍有保護價值的文化空間)、重構(針對重新構建的新型文化創意空間)等多種手段再現非物質文化空間。

3濮陽市岳村雜技小鎮文化空間載體案例研究

3.1研究區域概況

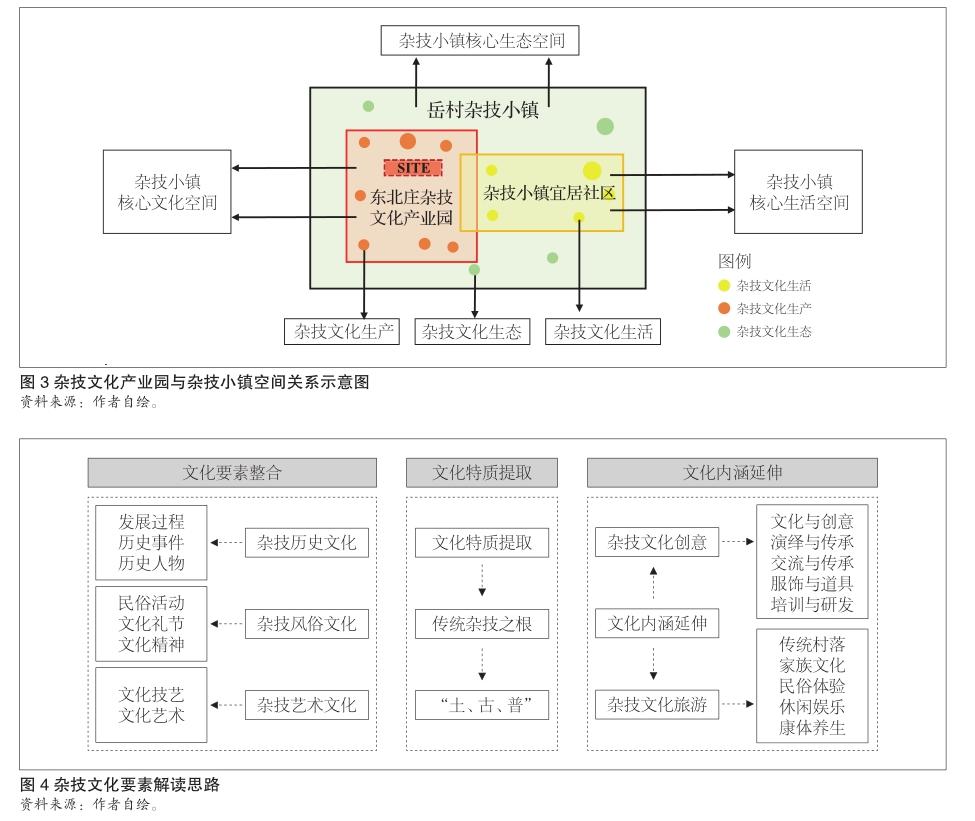

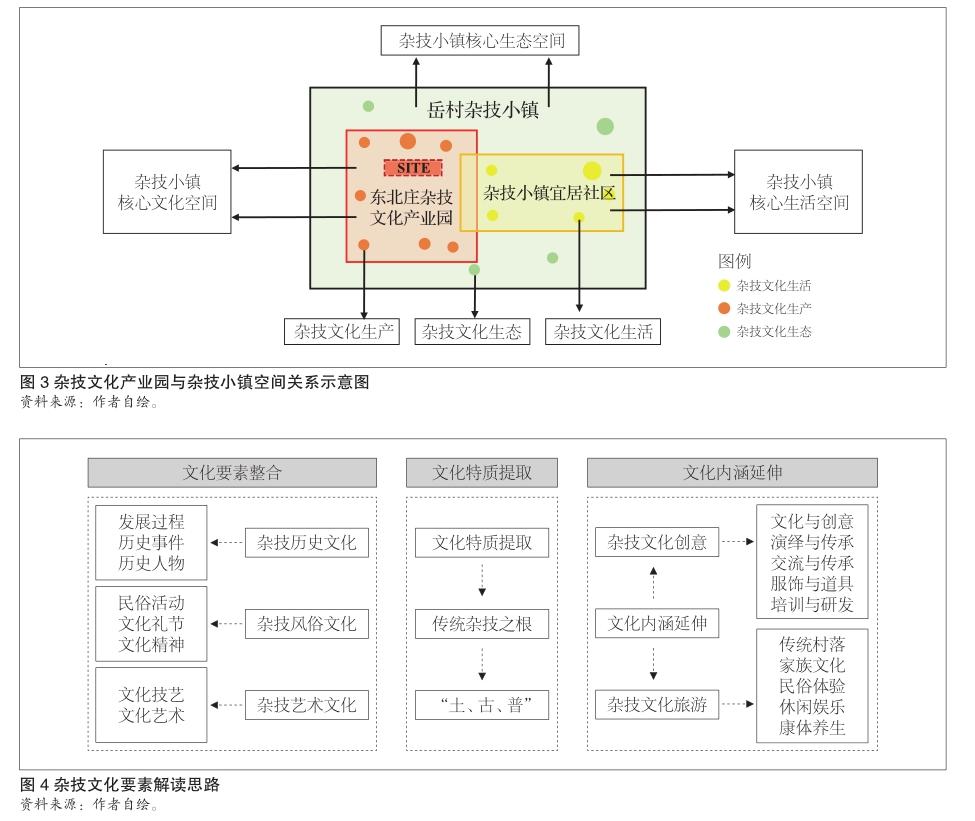

岳村雜技小鎮隸屬于河南省濮陽市華龍區,位于主城區東北部,是中國雜技發祥地之一,與河北滄州吳橋縣并稱“中國雜技南北兩故里”。2017年岳村鎮被住建部納入全國第二批特色小鎮之列,是我國唯一一個以雜技文化、雜技產業為主題的國家級特色小鎮。東北莊雜技文化園是岳村雜技小鎮核心的文化空間,是雜技非物質文化遺產傳承的主要空間載體,整體采用開放式的空間布局模式,與雜技小鎮有機融合、相互依托,形成了以“雜技演藝體驗、雜技科普研學”為核心的雜技文化創意產業園(見圖3)。本文結合岳村雜技小鎮與東北莊雜技文化產業園規劃的實際案例,按照特色小鎮文化空間載體構建思路,探討了雜技文化產業園從文化無形到空間有形的規劃方法。

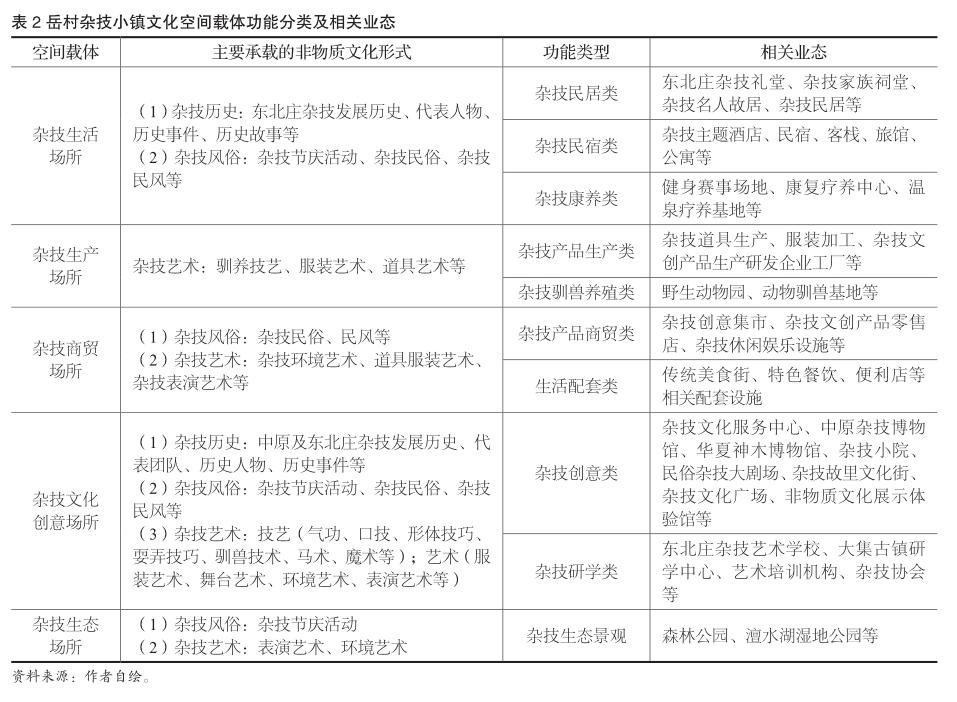

3.2雜技文化要素內涵解讀

3.2.1雜技文化要素整合

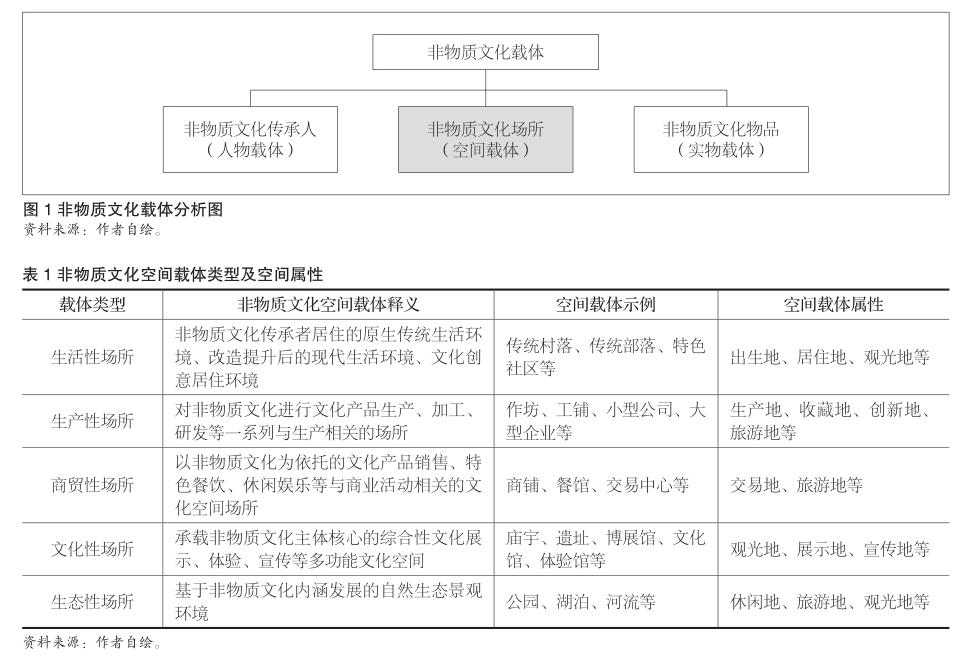

(1)雜技歷史文化

岳村鎮東北莊雜技有上千年歷史,《三國志·魏志·甄后傳》有載“呂樓”為其原名,因祖上多為士兵出身而有“剛毅武力”之風尚,憑借自身武力賣藝維持生計,東北莊雜技因此萌生[6]。元末明初東北莊雜技開始各地嶄露頭角,明清時期形成了“喬家班、劉家班、李家班”三姓家族式雜技表演團體,素有“三班競秀,馳騁華夏”之說[7]。建國后60余年東北莊雜技不斷傳技授徒、推陳出新,拿下多項國際雜技大獎。

(2)雜技風俗文化

岳村鎮東北莊雜技表演有娛樂、慶祝、祭祀等多種表達主題,是東北莊人迎接節日、宴飲酬賓的一種文化表達方式。雜技表演以樸素的農業生產為創意來源,以大地為場景、農具為道具、田間地頭為舞臺,長期演變提煉形成了反映豫北農村生活特色的“土、古、普”雜技文化類型,充滿了濃郁的文化氣息和濃厚的鄉土特色。

(3)雜技藝術文化

岳村鎮東北莊雜技藝術文化可概括為表演技藝與表演藝術兩部分,其中表演技藝包括自身體能訓練、形體技巧及配合表演的道具操控技術等;表演藝術包括與演出相關的服裝、舞臺、環境等一系列烘托演出氛圍、增強表演效果的藝術表達形式。2008年“東北莊雜技”被列入第二批國家級非物質遺產名錄(序號:821,編號:Ⅵ—49),這對傳統雜技文化發揚光大有著積極的促進作用。

3.2.2雜技文化特質提取與內涵延伸

文化內涵的掌控需要在文化要素整合的基礎上總結升華,從而提煉出文化自身的原始特質。通過上述對雜技文化的分析可以看出,眾多類型的雜技文化要素經過漫長時間的演化,形成了岳村雜技小鎮獨特的雜技文化特質,即“土、古、普”的雜技表演靈魂。然而,傳統的文化內涵需要在活態傳承的基礎上,結合現代社會發展與旅游產業的需求融合創新,所以雜技文化除傳統表演的呈現方式以外,還可以拓展到文學、科學、技術等多個領域,從而打破傳統雜技文化發展限制的壁壘。岳村雜技小鎮依托東北莊雜技文化良好的發展根基,可以以“文化創意、文化旅游”路線為引導塑造地域雜技文化的新脈絡(見圖4)。

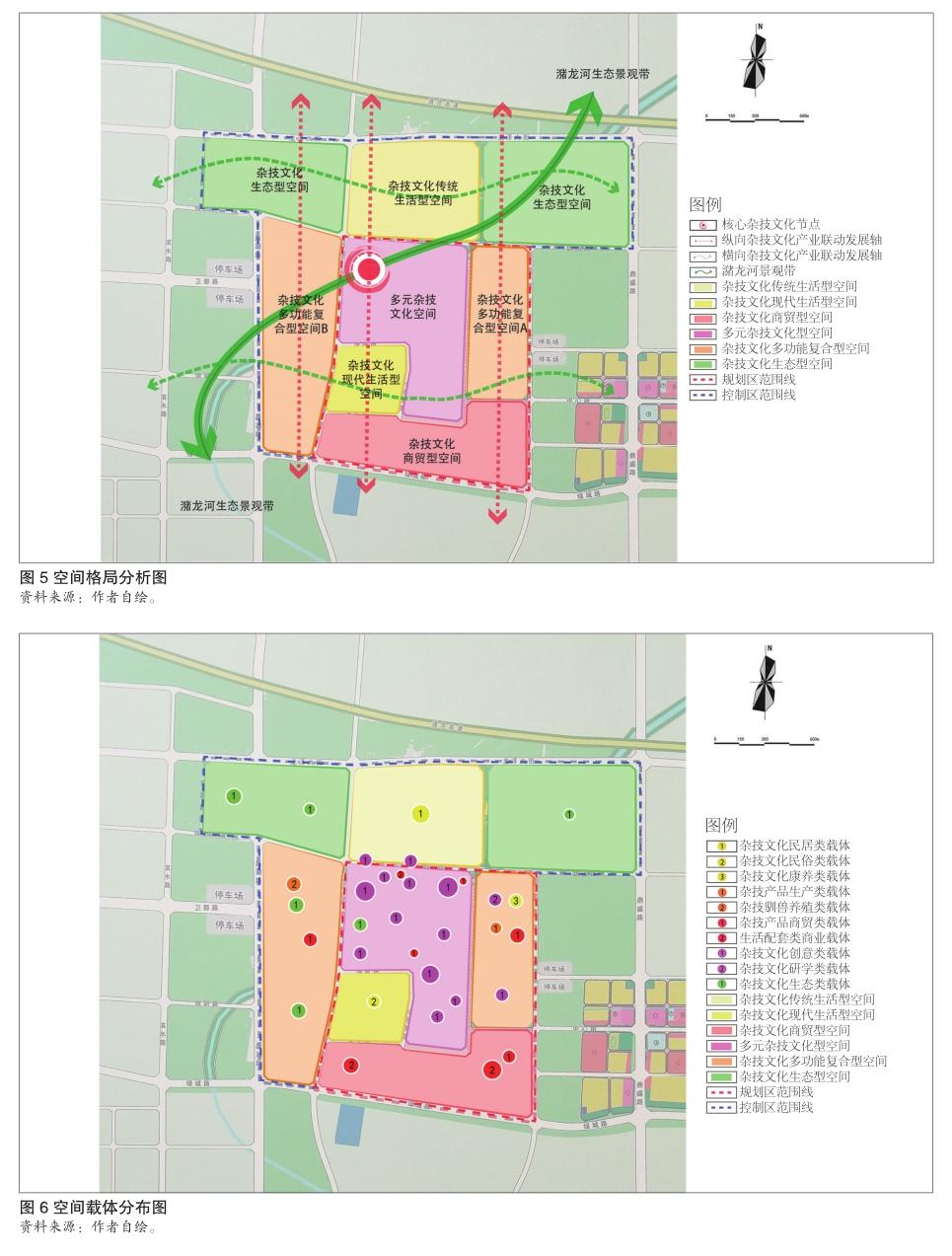

3.3雜技文化空間載體功能分類

東北莊雜技文化園作為承載岳村雜技小鎮雜技文化的特殊文化空間,是集中展現雜技文化特色的窗口與平臺,擔負著保護、傳承、復興雜技文化的重任。通過對雜技文化整理與分析,可以將雜技文化空間的功能選擇與雜技文化的內涵相匹配,將文化空間載體的功能類型分為雜技生活性場所、雜技生產性場所、雜技商貿性場所、雜技文化性場所與雜技生態性場所五大板塊,這五大板塊與岳村鎮東北莊雜技文化看似各自獨立卻又有緊密聯系(見表2)。

雜技生活性場所:分為雜技民居類、民宿類、康養類三部分,民居是當地居民日常活動的傳統生活場所,民宿是為外來游客提供的可體驗地域文化的居住場所,康養是可供多方健康修復、醫療養生、活動賽事的生活場所。

雜技生產性場所:主要包括雜技產品生產類、雜技馴獸養殖類兩部分,產品生產包括道具、服裝生產等,是對雜技靜態實體物品進行生產加工的場地。馴獸養殖包括雜技動物馴獸、動物養殖等,是對雜技活態生物進行繁殖延續的場所,二者都是由雜技衍生出的生產空間。

雜技商貿性場所:主要包括雜技產品商貿類與生活配套類兩部分,雜技產品商貿除文化創意產品銷售外,還包括相應的包裝、拍賣、廣告等其他下游產業。生活配套是為滿足地方日常生活需求而配置的商業服務設施。

雜技文化性場所:主要包括雜技創意類與雜技研學類兩部分,雜技創意主要是通過現代化展示、體驗手段將傳統文化更直接、具象的呈現,有動態展示、靜態陳列等多種方式,將非物質的雜技文化可視化、可觸化。雜技研學主要包括教育培訓機構、研習會所等多種研究學習場所,能保證雜技文化更專業、更準確的被感知與領悟。

雜技生態性場所:主要指雜技生態景觀,依托雜技文化內涵,在自然生態環境中植入雜技文化要素,形成文化生態融合的地域性景觀環境。

上述對岳村雜技小鎮文化空間五大類十小類功能類型梳理,可以看出其空間載體具有鮮明的雜技文化特色,東北莊雜技文化產業園可以以雜技創意文化產業為主導,以休閑旅游產業為依托,發展集居住、生產、商貿、文化、生態體驗于一體的新型特色文化產業園。

3.4雜技文化空間載體空間落實

3.4.1雜技文化空間格局營造

東北莊雜技文化產業園以傳統雜技文化遺產為依托,串聯周邊歷史文化古跡,結合小鎮未來發展方向重點構建“一核兩橫三縱、一帶多片區”的雜技文化空間格局(見圖5、圖6)。“一核”指雜技文化創意體驗核心;“兩橫三縱”指依托小鎮路網發展的雜技文化產業聯動發展軸;“一帶”指潴龍河雜技民俗風情景觀帶;“多片區”指生活型、商貿型、文化型、生態型、多功能復合型五類雜技文化片區。由此,雜技小鎮文化空間就形成了“雜技文化核—雜技文化軸—雜技文化區”由小到大、由內而外的多層次文化空間系統。

3.4.2雜技文化空間載體組織形式

文化空間的功能特征與空間載體的組織形式有緊密的聯系,文化的異質、異域性決定了文化空間組合形式的多樣性。岳村雜技小鎮文化空間載體采用“多元化”的空間組合形式:宏觀層面采用園區式,即雜技小鎮通過文化園區的構建形成區域文化核心片區;中觀層面采用村落式、社區式、游園式、街區式、大型單體建筑式五種,即園區內差異性的功能通過不同形式的空間類型突顯自身文化特色;微觀層面采用組合院落式、小型單體建筑式、露天舞臺式三種,即根據文化展現形式的需求特征創造人性、功能、空間統一協調的建成環境。這種多元共生的空間組織形式,有機協調了文化內容與空間形式的關系,構成了從宏觀到微觀的多層次空間組織結構。

3.4.3雜技文化空間載體再現手段

文化空間載體在詮釋與傳承非物質文化內涵的同時,必須完整準確地表達傳統文化精髓,還應充分滿足現代文化功能與消費需求[8]。岳村雜技小鎮文化空間載體采用重構為主,修復與保護為輔的再現手段,保護型再現以東北莊雜技傳統村落為代表,延續了當地居民的傳統生活方式與鄰里關系,為非物質文化提供了更持久的文化塑造場所;修復型再現以復建的大集古鎮④為代表,通過恢復營造與細部修繕,讓原本瀕臨消亡的歷史空間重返活力;重構型再現以多元雜技文化創意空間為代表,通過植入現代文化創意功能,反襯、開拓并豐富傳統文化。通過多重再現方式的運用,實現了傳統文化的保護與傳承、創新與發展。

4結語

要實現非物質文化遺產的傳承與延續,需要明確非物質文化依托的空間載體,并給予其可以施展自身文化魅力的舞臺,才能使抽象無形的文化被大眾看得見、摸得著、體驗得到,才能融入到大眾日常的生活中,體現在特色小鎮空間的營建中。文化空間載體的構建是傳承傳統文化與延續歷史文脈的關鍵,更是主動復興特色小鎮中衰敗沒落非物質文化的重要途徑。

注:

①2003年10月聯合國教科文組織(UNESCO)在《保護非物質文化遺產公約》中提出“非物質文化遺產”(Intangible Cultural Heritage)是指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。

②李仁杰等在《非物質文化景觀研究:載體、空間化與時空尺度》一文中指出,非物質文化載體空間化是根據各類文化載體的空間屬性,將景觀元素定位于地理空間,進而能夠通過多時空尺度描述非物質文化景觀。

③李凌等在《非物質文化保護視角下小城鎮民俗文化空間載體設計——以陜西五泉鎮關中院子民俗文化商業街區為例》一文中提出民俗文化三種空間載體:以傳統生活方式、社會網絡等為承載主體的文化空間——生活性空間載體;以傳統手工藝、知識和技藝等為承載主體的文化空間——商貿性空間載體;以傳統秩序、禮儀和宗教文化等為承載主體的文化空間——文化性空間載體。

④大集古鎮是岳村雜技小鎮中由清代建筑群組成的歷史文化街區,采用原始的建筑材料與建造技藝復建而成,它是傳統歷史大集民俗文化的縮影,是雜技小鎮極具民俗特色的非物質文化傳承與展現場所。

參考文獻:

[1]關中美,單卓然,李春輝,等.基于文化空間理論的歷史文化特色小鎮發展研究——以云南昭通鹽津縣豆沙關鎮為例[J].現代城市研究,2019(5):37-42.

[2]吳平.非物質文化遺產的載體化保護與傳承[J].貴州社會科學,2008(11):21-25.

[3]李仁杰,傅學慶,張軍海.非物質文化景觀研究:載體、空間化與時空尺度[J].地域研究與開發,2013,32(3):49-55.

[4]李凌,楊豪中,謝更放.非物質文化保護視角下小城鎮民俗文化空間載體設計——以陜西五泉鎮關中院子民俗文化商業街區為例[J].規劃師,2014,30(10):47-52.

[5]薛雯雯,羅震東,耿磊.空間導向下鹽城市海鹽文化規劃探索[J].規劃師,2013,29(11):22-27,38.

[6]濮陽縣地方史志編撰委員會.濮陽縣志[M].北京:華藝出版社,1989:126 .

[7]黃亞琪.河南東北莊雜技的調查與研究[D].蘭州:西北民族大學,2007.

[8]吳忠軍,代猛,吳思睿.少數民族村寨文化變遷與空間重構——基于平等侗寨旅游特色小鎮規劃設計研究[J].廣西民族研究,2017(3):133-140.