臨床心理護理程序對食管癌根治手術患者干預效果的研究

張靜,余兆華,賀燕

(北京腫瘤醫院胸 外一科,北京 100142)

0 引言

食管癌是一種常見的消化道系統腫瘤,是發病率排第八、致死率排第六的腫瘤性疾病[1],目前的五年生存率僅為15%-25%[2]。研究發現食管癌根治術后病人容易出現抑郁、焦慮等不良情緒,通過一些心理治療和心理護理可以有效減輕病人的心理負擔,從而提高患者的生存質量[3],在本實驗中,將探討一套包含心理護理、飲食護理較為規范的操作流程,探討其有效性,為以后更加優質護理提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料。選取本院2013 年5 月至2016 年6 月治療的食管癌患者85 例,所有患者經過胃食管鏡檢查、組織病理學檢查為食管癌。實驗組43 例,男31 例,女12 例,年齡52-71 歲,平均(60.4±11.2)歲;鱗癌29 例,腺癌14 例;上段6 例,中段25 例,下段及食管胃交界癌12 例,一般狀況卡氏評分量表(Karnofsky Performance StatusScale,KPS)評分為64-80 分,平均(72.5±18.1)分;對照組42 例,其中男29 例,女13 例,年齡48-69 歲,平均(58.1±10.7)歲,鱗癌26 例,腺癌16 例,上段9 例,中段22 例,賁門癌11 例,所有病人均行食管癌或賁門癌根治術。

1.2 食管癌術后心理護理病人的納入標準及排除標準。納入標準:①首次接受食管癌根治性手術;②年齡40-70 歲;③文化程度高中以上;④術后傷口恢復較好;⑤患者了解本次實驗內容并能配合護理工作。排除標準:①年齡>70 歲;②嚴重心、腦、肝、腎等功能不全;③患者既往有精神病史;④患者不能配合相關心理干預流程或中途放棄者。本研究經過本院倫理委員會審查并通過。

1.3 護理干預方法

1.3.1 實驗組精細化的飲食護理及心理護理流程

(1)飲食護理。①術前飲食護理教育:病人入院后,由責任護士了解病人病情并給予術前飲食指導。②術后禁食期護理:術后3-4 d 內禁飲禁食,補充營養液及維持水電解質平衡,術后肛門排氣拔除胃管。胃管拔出后禁食1 天。③術后進食期護理:病人胃管拔出后檢查有無吻合口瘺癥狀,飲少量溫水如無嗆咳等癥狀開始進少量流質飲食,一般拔出胃管后2 天開始進流質飲食,量由少到多;1 周左右進食少渣半流質,10 天左右進食半流質,到2 周左右進食普通軟食,5 周左右可進食普通飲食。

(2)心理護理具體,見圖1。

圖1 心理護理流程

1.3.3 對照組護理程序:對照組給予常規綜合護理,包括入院時的護理宣教,術前術后護理常識教育、術后傷口、飲食護理等。

1.3.4 評價指標及標準:焦慮測評采用焦慮自評量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)進行評分:SAS 評分焦慮總分低于50 分者為正常,分數越高,焦慮癥狀越重[4];抑郁主要采用抑郁自評量表(Self-rating depression scale,SDS)評分:分數越高,抑郁癥狀越重。生活質量指數(Spitzer Quality of Life Index,SQLI)進行,包括5 項指標,包括家庭支持、日常生活、健康感受、生活感受和活動能力,患者的生活質量越高,評分越高。滿意度評價:通過自制調查問卷[5]。總滿意度=(滿意+較滿意)/總例數×100%。

1.4 統計學分析。采用SPSS 19.0 建立數據庫,計數資料采用卡方分析,計量資料符合正態分布采用獨立樣本T 檢驗,不符合正態分布采用秩和檢驗,P<0.05 的差異有統計學意義。

2 結果

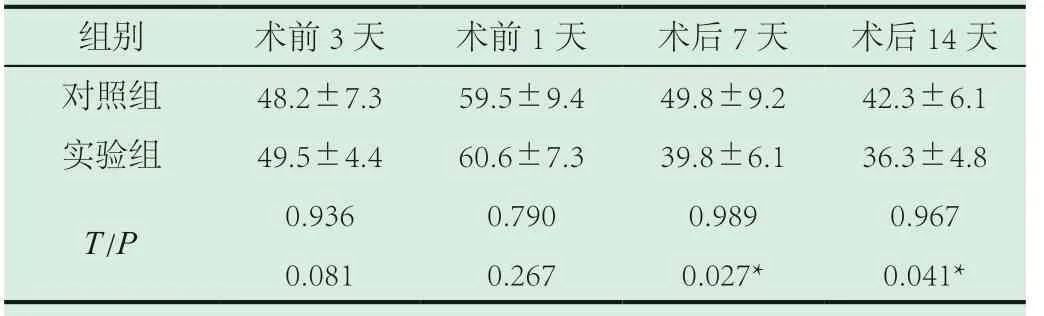

2.1 兩組患者焦慮情緒比較。兩組患者在術前1 天焦慮情緒最為強烈,在術后7 天、14 天均成下降趨勢,而實驗組下降更為明顯,實驗組在術后7 天、14 天焦慮評分和對照組相比差異明顯(P<0.05),見表1。

表1 兩組SAS 評分

表1 兩組SAS 評分

注:?P<0.05,與對照組比較。

組別 術前3 天 術前1 天 術后7 天 術后14 天對照組 48.2±7.3 59.5±9.4 49.8±9.2 42.3±6.1實驗組 49.5±4.4 60.6±7.3 39.8±6.1 36.3±4.8 T/P 0.936 0.790 0.989 0.967 0.081 0.267 0.027? 0.041?

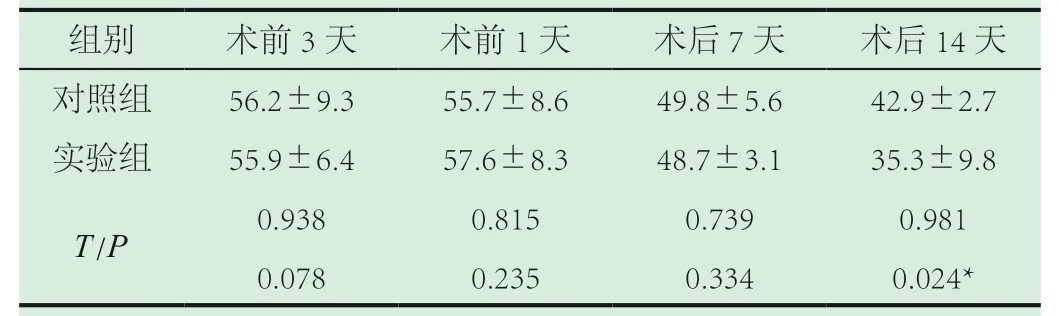

2.2 兩組患者抑郁情緒比較。同焦慮情緒趨勢一致,抑郁評分在術后有一定下降,其中,實驗組下降趨勢更為明顯,在第14 天實驗組和對照組抑郁評分由明顯差異(P<0.05),見表2。

表2 兩組SDS 評分

表2 兩組SDS 評分

注:?P<0.05,與對照組比較。

組別 術前3 天 術前1 天 術后7 天 術后14 天對照組 56.2±9.3 55.7±8.6 49.8±5.6 42.9±2.7實驗組 55.9±6.4 57.6±8.3 48.7±3.1 35.3±9.8 T/P 0.938 0.815 0.739 0.981 0.078 0.235 0.334 0.024?

2.3 兩組患者術后1 月生活質量指數評價。實驗組在家庭 支 持(T=3.227,P=0.002)、生 活 感 受(T=2.43,P=0.017)、健康感受(T=3.542,P=0.015)方面優于對照組,而在日常生活(T=3.045,P=0.213)、活動能力方面(T=2.641,P=0.325)兩組無明顯差異。

2.4 患者滿意度調查。實驗組在滿意明顯高于對照組(χ2=8.88,P=0.003),不滿意度低于對照組(χ2=6.95,P=0.008),兩者具有統計學差異(P<0.05),實驗組在總滿意度明顯高于對照組。

3 討論

食管癌術后往往在經歷術后傷口疼痛、飲食習慣改變等情況,容易出現焦慮、抑郁等負面情緒[6],而合適的心理治療可提高患者的生存質量[7-9],在之前的研究中,大多存在護理不夠規范、細致和較為隨意等問題,在本文中,主要通過制定詳細的心理護理干預計劃,探討該護理流程是否可以對食管癌術后病人的負性情緒進行調節,從而提高病人的生活質量。

實驗結果首先反映了病人在入院和手術前均存在一定的負性情緒,其中焦慮情緒較為明顯,在術前1 天的焦慮情緒評分最高,在術后呈逐漸下降趨勢,這可能與患者對重大手術的恐懼心理有關,術后逐漸變化說明隨著食管癌手術的完成及手術后患者傷口逐漸恢復,患者的焦慮情緒會有一定程度的緩解。兩組在術后7、14 天下降程度有明顯差異,說明心理護理和精細的飲食護理對病人負面情緒的消除具有一定作用[10]。同樣,在術后14 天,實驗組病人的抑郁情緒能得到有效緩解。我們主要通過音樂療法等方式對患者進行心理干預,證明了這種治療方式對食管癌術后病人的恢復具有一定促進作用[11]。

通過術后1 月回訪病人的生活質量發現,盡管病人在生活、活動能力方面無明顯差異,但病人在家庭支持、生活感受、健康感受方面實驗組明顯優于對照組,這三組數據可能反映了實驗組病人在術后1 月是處于一個較為良好的心理狀態,有資料表明,良好的心理狀態可以調節免疫系統的功能,有助于抑制腫瘤的復發[12]。患者滿意度的調查,是反映醫院醫療質量的重要指標,同時也是評價護理水平的標準之一,可以提現醫患關系和相互的信任度。實驗組的病人明顯對護理人員更加信任、滿意。

通過兩種手段進行干預發現,病人在近期心理狀態評價和遠期生活質量方面,均較對照組有明顯提高。總之,本實驗提供了一種可供參考的精細化、規范化的護理新模式,為以后的更高質量的護理提供一定的參考依據。