易為畫本

祖先通過“仰觀天文,俯察地理,遠取諸物,近取諸身”,發現了萬事萬物有著相同的規律,即都有正反兩面,如白天與黑夜、男人與女人、硬與軟等等。為了描述正反面事物,他們發明了兩個最簡單的符號:陽“—”與陰“--”。隨著人類社會的發展,古人進一步發現,有的事物陽的成分多一點,有的陰的成分多一點兒,有的外陽內陰,有的外陰內陽。于是他們又把陰陽事物細分為八類,并將世間萬物都納入這八類之中。為了描述這八大類事物,就在陽與陰的符號的基礎上發明了八個符號來代表,即八卦。周文王進一步將八卦推演成六十四卦 ,試圖揭示世界萬事萬物運動變化發展的規律。所以,易經的本質是古人利用陰陽學說揭示和描述宇宙內在規律的一種探索。

易經是中國傳統文化的根,中國畫是中國傳統文化的重要組成部分,自然不可能脫離易的思想而獨立成長。那么,中國畫與易經有哪些內在聯系呢?

先說中國畫創作所用的材質——筆墨紙硯,即是易理在創作工具上的具體化。中國畫創作所用的毛筆與西方所用的排筆、鋼筆、鉛筆、炭筆等工具,都是由原始人類巖畫涂抹、刻劃工具發展而來的。但兩者相比,因為毛筆柔軟的身段,熟練地掌握它不知要比掌握西畫工具要難上多少倍。但也正因為它的“軟”,卻讓其具備了西畫工具所不具備的優點,就是它自身能產生無窮的變化。“易者,變化也”,你掌握了毛筆,就掌握了變化,就可以在紙上描摹出任何你想要的“點、線、面”,而是否能得心應手、信手拈來,正是判斷畫家高下的試金石。墨與紙的結合則是對太極圖的極好詮釋。它們分別代表著兩個對立的方面:黑(陰)魚與白(陽)魚,“焦墨”與“留白”則為黑白的兩個極端,“干、濕、濃、淡”則是介于兩端中間的不同層次與階段。硯,從研磨器算,至今已有六七千年的歷史。一路走到今天,就其使用價值,仍擔當著中國畫創作的工具,但就其文化內涵已經遠遠超越了中國畫創作工具這一狹小領域,而成為收藏界一個獨立的分支。當我們用硯作畫或獨自欣賞某一硯臺時,都會被“一硯一世界”“一景一奇觀”所傾倒,使我們體味到易文化“天人合一”“物我交融”的美好境界。

其次,就中國畫的筆墨構成而言,不管其如何發展變化,都不過是陰陽二爻的擴展。中國繪畫從原始社會新石器時代的彩陶紋飾和巖畫,歷經戰國漆器和青銅器紋飾、帛畫、秦漢墓室壁畫、畫像磚畫像石及隨葬帛畫,魏晉南北朝的佛教美術,隋唐五代及兩宋的山水花鳥,元、明、清的文人畫發展到今天,已成百花齊放之勢。目前的中國畫門派之眾、技法之繁、品種之多可謂空前,但不論如何變化,其基本單元仍然是水墨(彩)構成的“點、線、面”,而“點”是“線”的濃縮,“面”是“線”的擴展,最終皆可歸為“線”。這條“線”就是易象中的“爻”,中繼者為陽,中斷者為陰。陰陽兩爻便可詮釋中國畫水墨的全部。其合理的結論便是:“無極生太極、太極生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、八卦化萬物”,畫家觀萬物而取其象,落到紙上便成了中國畫。

再次,就中國畫的本質而言,其寫意性是易經“白賁”思想的重要體現。易十分推崇“白賁”。用今天的話說“白賁”就是“無飾之飾”,是美的最高境界。不做修飾又讓人感到美不勝收,其美何來,只能來自“白賁”所創造的某種意境。中國畫雖然在技法上有工筆與寫意之分,但在本質上,中國畫是寫意的。它追求的不是西畫那種對現實景物的高度真實的描摹,而是用線條與色彩造就一種“似是而非”的抽象,通過這一抽象過程,創造出某種只可意會不可言傳的意境:一是抒發畫家的內心情懷——讓畫家的精神“飛”起來;另一則是讓觀賞者帶著自己的理解去觀賞作品——讓觀眾的思緒“飛”起來。如果做不到這兩個”飛起來”,就一定不是好作品。正是這種對意境的追求,使得中國畫不是簡單地告訴你“是什么”,同時也讓您去思考“為什么”;不是簡單地告訴您“現在如何”,同時也讓您去探索“過去與將來怎樣”;不是簡單地讓您感知“看得見”的東西,同時也會引導您去窺視“看不見”的東西。要達到以上要求,意境就必須具備兩個特點,即“簡單”與“深邃”:畫面構成(形式)上力求簡單,但蘊含的思想(內容)則力求深邃。這便是易經的“白賁”思想。

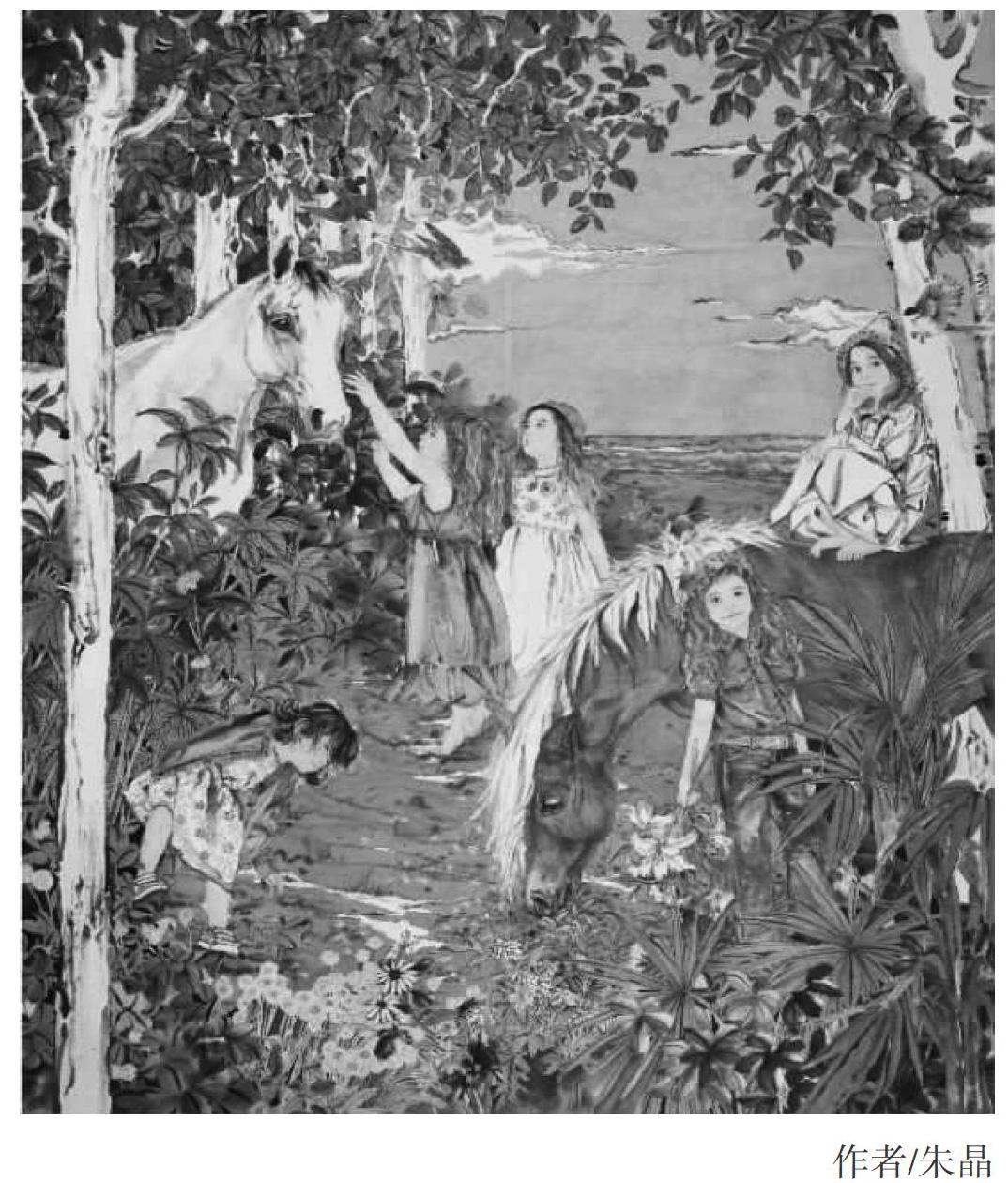

作者簡介:朱晶,中國美協會員、中國國家畫院青年畫院畫家、哈爾濱畫院中國畫創研室主任、黑龍江省美協理事、黑龍江省美協中國畫藝委會副主任、哈爾濱市美協副主席、哈爾濱市美協中國畫藝委會主任、哈爾濱師范大學美術學院碩士研究生導師 ?、哈爾濱市政協委員、黑龍江省宣傳文化系統“六個一批”人才、哈爾濱市有突出貢獻中青年專家。