段玉裁《說文解字注》古晉地方音方言詞研究

○ 仝筱菲

(中央民族大學 文學院,北京 100081)

晉方言具有深厚的歷史文化背景,最早可追溯至周武王少子唐叔虞受封古晉地。春秋之際,晉國陸續兼并周邊20多個國家,東至齊魯,西接秦地,東西綿延兩千余里,一躍成為當時的中原霸主。都城由翼(今山西省翼城縣)遷至絳(今山西省翼城縣東南)再至新田(今山西省聞喜縣東)。春秋末年,趙、韓、魏三家分晉,晉國滅亡。秦統一六國后,在山西設河東、太原、上黨、云中、雁門、代郡六郡。西漢時,河東屬司隸校尉部,原秦六郡屬并州刺史部。

據喬全生考證,“現代晉方言的先祖就是唐五代時的漢語西北方言。它的遠祖當是上古時期的秦晉方言,即以古晉國為中心的方言”[1]。學界對古晉方言的研究多上溯至唐宋時期,如羅常培、橋本萬太郎、徐通鏘、王洪君、陳慶延、李如龍、辛世彪、喬全生等學者的相關研究。我們知道,“唐五代漢語西北方言的嫡系支裔就是現代晉方言……今汾河片方音繼承了宋西夏西北漢語方音的諸多特點,理應視為宋代西北方言的直系支裔”[2]。至于晉方言在唐宋之前的面貌則囿于材料稀少等原因,目前研究仍不甚充分。翟明女、錢宗武指出,“方言研究的方法主要有三種:一是傳統方言學注重書面材料的文獻調查法;二是現代方言學注重生活口語的實地調查法;三是將前兩種方法結合起來的文獻與實地綜合調查法”[3]。“只有深入挖掘漢語方言歷史文獻,才能更好地揭示方言變化的歷史過程。”[4]

鑒于此,本文立足揚雄的上古漢語八大方言區之劃分,全面撮錄《說文解字注》上古晉地方音方言詞。文章首先對古晉地進行界定并對方音詞和方言詞進行區分,然后分別討論方音詞的聲韻關系模式和方言詞的音義關系模式,隨后考察古晉地方音方言詞在現代漢語中的演變類型,最后對此類現象的發展情況做出預測。

一、古晉地方音方言詞的界定及語料選擇

《說文解字注》中收錄的古晉地方音方言詞有助于我們管窺上古晉方言的音義面貌。在此之前還需借助揚雄《方言》的先秦區劃確定上古晉地的政區范圍。《說文解字注》中關于古晉地的命名不甚相同,地名有獨舉、有并舉,經統計共有25種命名類型,即秦晉之間(22次)、秦晉(16次)、自關而西秦晉之間(16次)、自關而西晉之舊都河汾之間(4次)、秦晉西夏(4次)、自關而西秦晉之郊(2次)、河汾之間(2次)、晉趙(2次)、晉衛之間(2次),秦晉之西鄙自冀隴而西、東齊周晉之鄙、齊晉、自關而西秦晉梁益之間、晉之舊都、秦晉中土、自關而西秦晉之故都、秦晉之間自關而西、自關而東秦晉之間、秦晉之際河陰之間、梁益秦晉之間、晉魏之間、東齊秦晉之間、秦晉冀隴、宋衛晉鄭之間、秦晉之郊陳兗之會各1次。其中,自關而西晉之舊都河汾之間、河汾之間、晉之舊都、自關而西秦晉之故都指的是三家分晉之前的小晉國(今山西省南部),其余地名指的是春秋末年的大晉國及秦漢時期的晉地(今山西省西南部)。

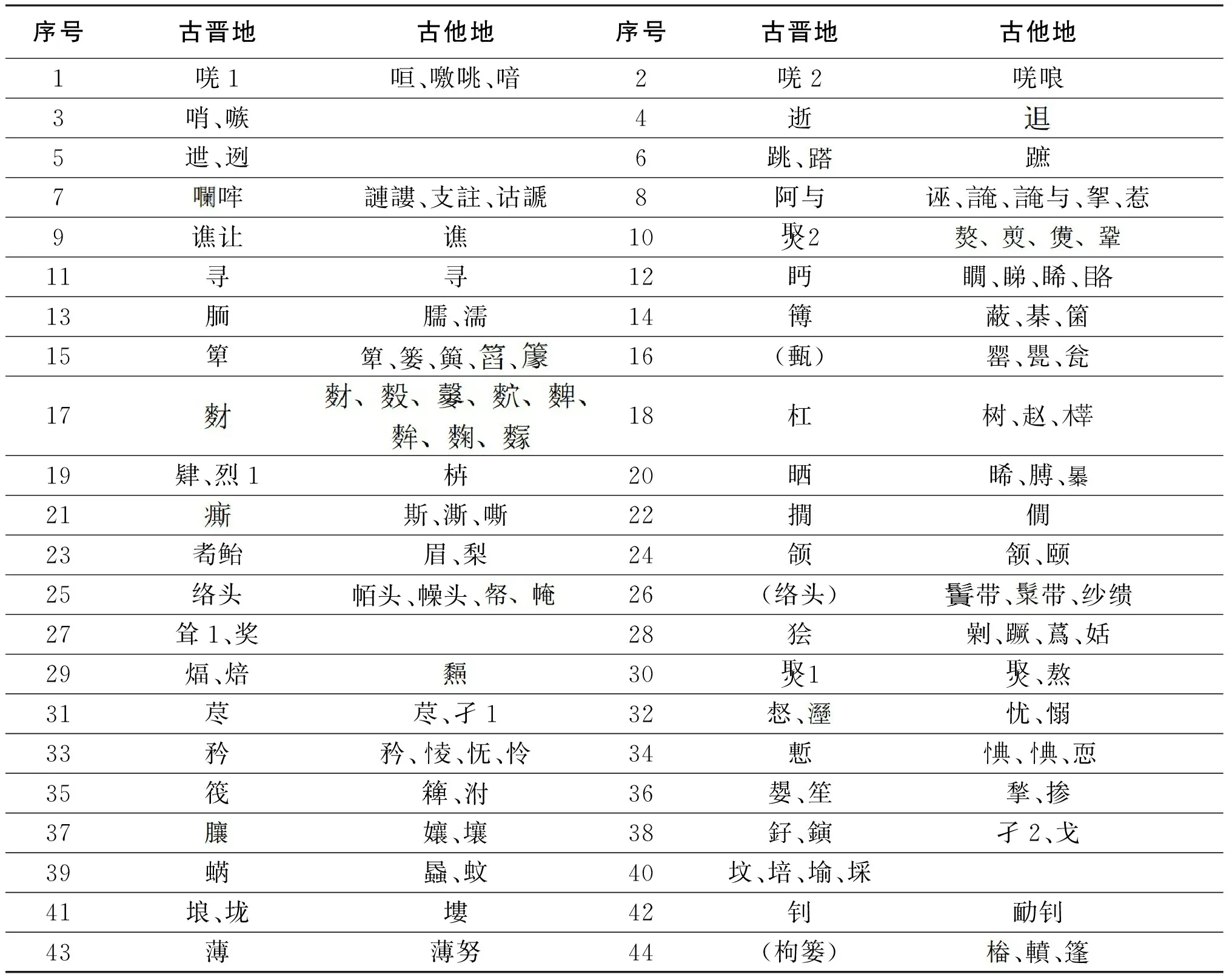

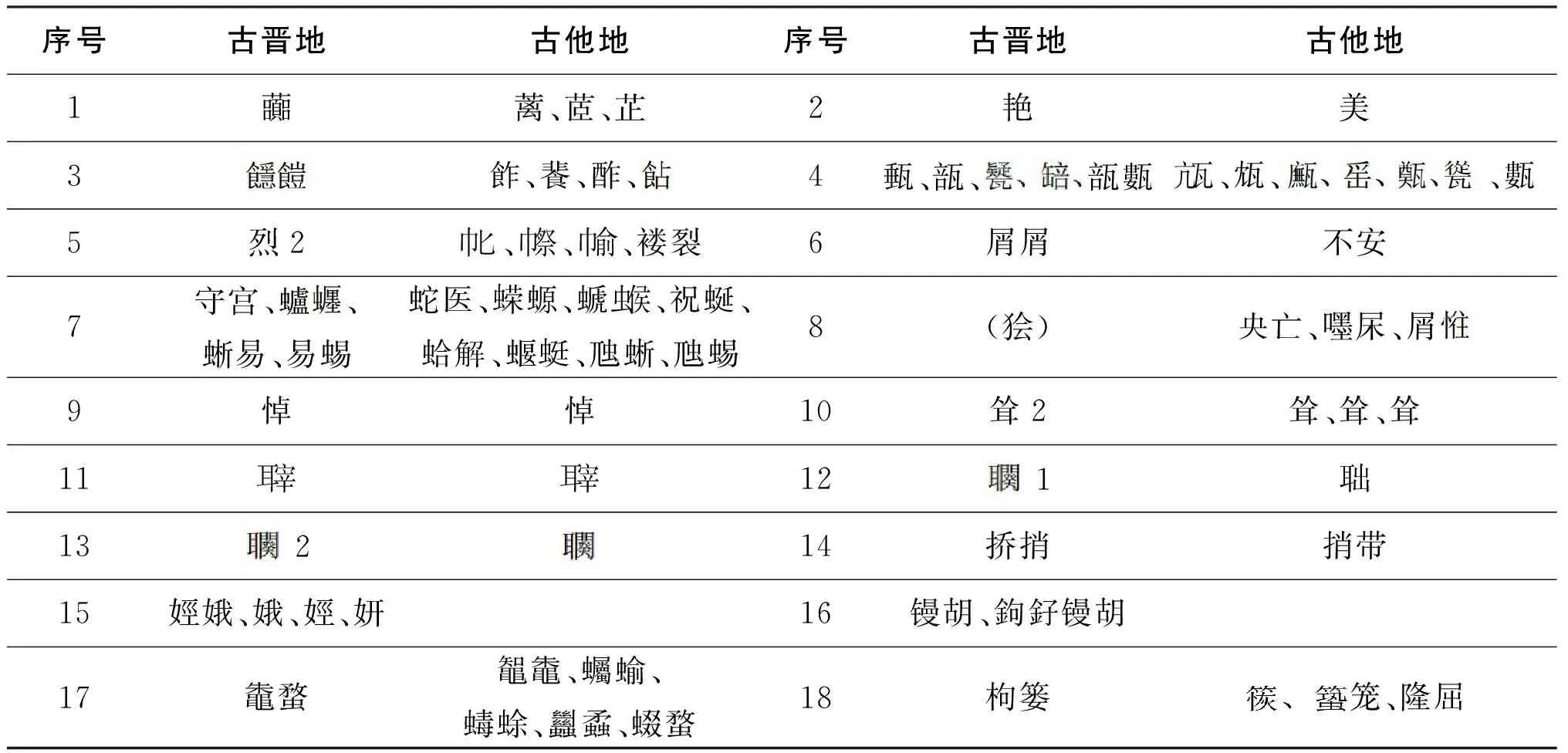

《說文解字注》共收錄古晉地方音方言詞62組,根據聲義關系可進一步分為方音詞和方言詞。黃侃曾言“知方言與方音之別,而后訓詁條理乃有可言”[5]179,“聲訓者,根乎方音之不同;義訓者,根乎方言之不同。蓋一字而南北異讀,方音之異也;一義而東西異稱,方言之異也。故推其生聲之由,則本乎方音之異,推其生義之由,則本乎方言之異”[5]244。據此標準,《說文解字注》共有古晉地方音詞44組,古晉地方言詞18組,分表排列如下。

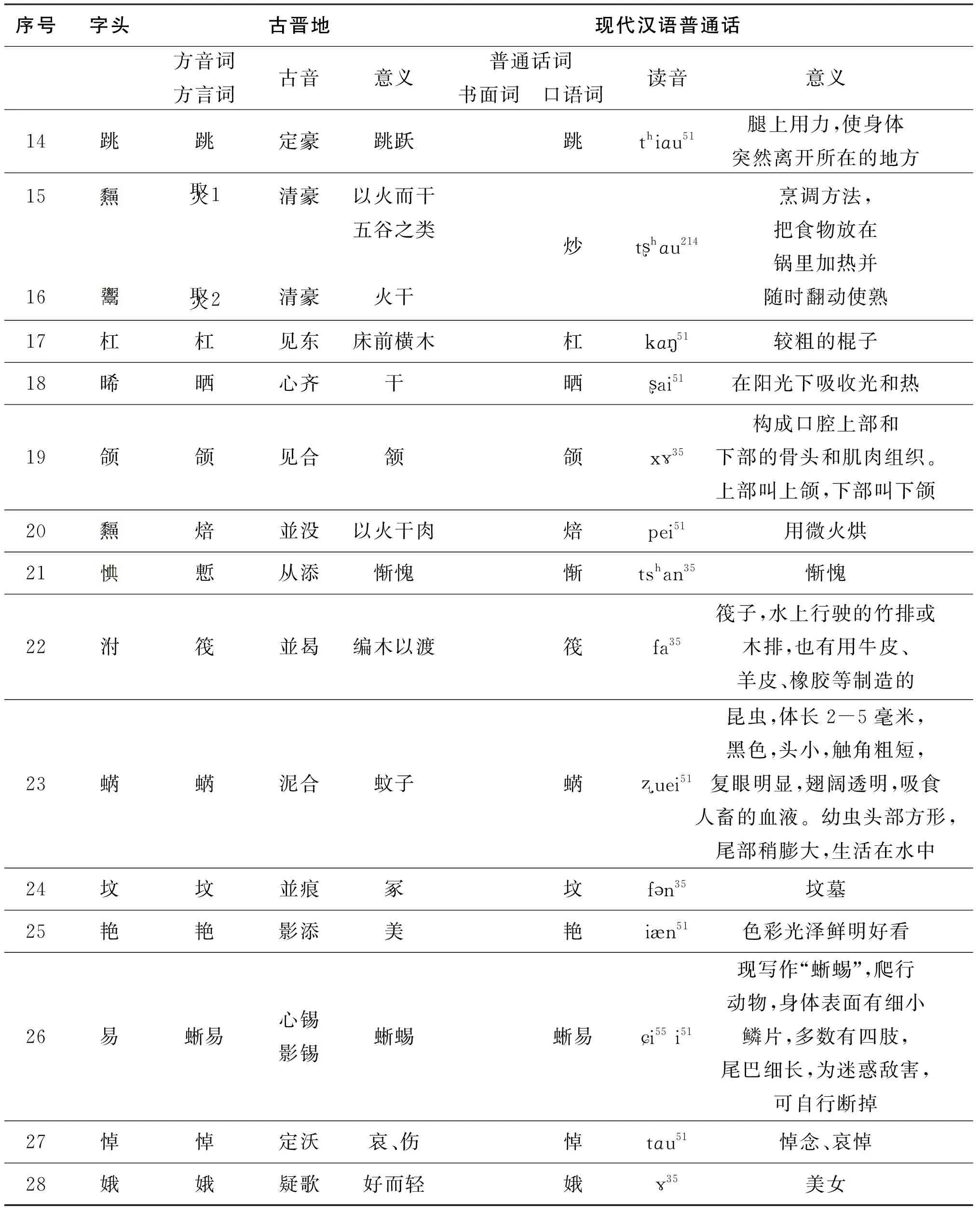

表1 《說文解字注》古晉地方音詞表

表2 《說文解字注》古晉地方言詞表

二、《段注》古晉地方音詞的聲韻關系模式

方音詞是指同一詞在各地的不同音讀形式,是音系層面的問題。如黃侃所舉之例:“《爾雅》:‘吾、卬,我也。’今言或謂我為俺,此則方音之不同。”[5]179“吾”“卬”“我”“俺”均為第一人稱代詞,《爾雅》郭璞注:“卬,猶姎也,語之轉耳。”邢昺疏:“女人稱我曰姎,由其語轉,故曰卬。”俞正燮《癸巳類稿·復語解》和章太炎《新方言·釋言》均認為“卬”是正字,“俺”是俗字,“俺”本義為大,假借表第一人稱代詞。《段注》:“《論語》二句而我吾互用,《毛詩》一句而卬我集稱。蓋同一我義而語音輕重緩急不同。”“吾”“卬”“我”均為上古疑母,“俺”為上古影母,其韻部之間也較為接近,均可通過旁轉、對轉或旁對轉實現溝通。

《段注》古晉地方音詞的聲韻關系模式主要涉及聲同韻同、聲同韻轉、聲轉韻同和聲轉韻轉,四者的聲韻關系不盡相同,需在此分別討論。

(一)聲同韻同模式

“聲同”是指“凡同紐者,為正紐雙聲”[6]145,即古晉地與古他地方音詞的上古聲母完全相同,構成正紐雙聲關系。“韻同”是指古晉地與古他地方音詞的上古韻部完全相同,構成同部疊韻關系。

(二)聲同韻轉模式

“聲同”同上文,“韻轉”有對轉、旁轉和旁對轉之分,“凡陰聲陽聲互相轉,曰對轉”[6]144,分為陰陽對轉、陰入對轉、陽入對轉,即古韻某部與鄰近韻部的主要元音相同,韻尾有陰陽入的不同。“陰聲陽聲同類音近相轉者,曰旁轉”[6]144,即古韻某部與鄰近韻部的韻尾相同,主要元音有所不同,以實現押韻、諧聲、通假的現象。“由旁轉以得對轉者,曰旁對轉”[6]144,即一個字先旁轉再對轉,主要元音和韻尾均發生同類或鄰近跨類的變化。

1.簙(秦晉之間)—蔽(吳楚之間)。《說文》:“箘,箘簬也。從竹囷聲。一曰博棊也。”《段注》:“《方言》:‘簙或謂之蔽,或謂之箘。秦晉之間謂之簙,吳楚之間或謂之蔽,或謂之棊’。”簙—蔽、棊、箘,本義為竹,四者出自同一語源,“簙”為幫母鐸部,“蔽”為幫母曷部,二者是同紐旁轉關系。“棊”“箘”之間是同紐旁對轉,與“簙”之間屬于下文的聲轉韻轉。“簙”為秦晉方音詞,“蔽”“棊”為吳楚方音詞,“箘”為通語。

(三)聲轉韻同模式

“聲轉”有同類和異類之分,同類聲轉指“凡古音同類者,為旁紐雙聲”[6]145,即古晉地與古他地方音詞的上古聲母雖不相同,但發音部位相同,構成旁紐雙聲關系。異類聲轉指“凡古音喉、牙,有時為雙聲;舌、齒,有時為雙聲;舌、齒、唇,有時與喉、牙為雙聲”[6]145,即古晉地與古他地方音詞的上古聲母既不同紐也不同類,但喉牙之間、舌齒之間、舌齒唇與喉牙之間在語源相同的情況下可以構成喉牙雙聲、舌齒雙聲等關系。“韻同”同上文。

2.阿與(秦晉)—誣(吳越)。《說文》:“

女奄,誣挐也。從女奄聲。”《段注》:“《方言》:‘挐,揚州會稽之語也,或謂之惹,或謂之言奄’,注言誣言奄也。又曰:‘誣、言奄,與也。吳越曰誣,荊齊曰言奄,與猶秦晉言阿與也’。按,女奄言奄同字。”《說文》:“誣,加也。從言巫聲。”《段注》:“《方言》:‘誣,言奄與也。吳越曰誣,荊楚曰言奄與,猶齊晉言阿與’。”

字頭“女奄”“誣”所涉方音詞同組。“阿與—誣、挐、惹、言奄、言奄與”本義為毀譽,其中“阿與”影母模部,“誣”明母模部,二者是聲轉同部關系。“挐”“惹”與“阿與”為聲韻皆轉,“言奄”“言奄與”與“阿與”為同紐旁對轉。“阿與”為秦晉方音詞,“挐”“惹”為揚州會稽方音詞,“言奄”為荊齊方音詞,“言奄與”為荊楚方音詞,“誣”為吳越方音詞。

(四)聲轉韻轉模式

如上文所述,“聲轉”包括同類雙聲和異類雙聲,“韻轉”包括對轉、旁轉和旁對轉。聲轉、韻轉需以語源相同為前提條件。

1.唴(秦晉、自關而西秦晉之間)—咺(朝鮮、朝鮮洌水之間)、噭咷(楚)、喑(宋齊)。《說文》:“唴,秦晉謂兒泣不止曰唴。從口羌聲。”《段注》:“《方言》:‘自關而西秦晉之間,凡大人少兒泣而不止謂之唴,哭極音絶亦謂之唴。平原謂啼極無聲謂之唴哴’。”《說文》:“咺,朝鮮謂兒泣不止曰咺。從口,宣省聲。”《說文》:“咷,楚謂兒泣不止曰噭咷。從口兆聲。”《說文》:“喑,宋齊謂兒泣不止曰喑。從口音聲。”

字頭“唴”“咺”“咷”“喑”所涉方音詞可分為兩組,一組為兒泣不止義,唴1—咺、噭咷、喑;一組為哭極音絕啼極無聲義,唴2—唴哴。唴1—咺、噭咷、喑,本義為兒泣不止,四者語源相同。“唴1”為溪母唐部,“咺”為曉母寒部,“噭”為見母沃部,“咷”為透母豪部,“喑”為影母覃部,彼此之間均為聲轉韻轉。唴2—唴哴,為單音復音關系,屬同紐同部。“唴1”“唴2”為秦晉方音詞,“咺”為朝鮮方音詞,“噭咷”為楚方音詞,“喑”為宋齊方音詞,“唴哴”為平原地區通語。

2.眄(自關而西秦晉之間)—瞯(江淮之間)、睇(陳楚之間、南楚之外)、睎(海岱之間、東齊青徐之間)、目各(吳楊江淮之間)。《說文》:“眄,目偏合也,一曰衺視也。秦語。從目丏聲。”《段注》:“《方言》:‘瞯、睇、睎、目各,眄也。自關而西秦晉之間曰眄’。”眄—瞯、睇、睎、目各,本義斜視,出自同一語源,“眄”明母先部,“瞯”匣母寒部,“睇”定母灰部,“睎”曉母灰部,“目各”來母鐸部,其為聲韻皆轉。“眄”為秦晉方音詞,“瞯”為江淮方音詞,“睇”為陳楚、南楚方音詞,“睎”為海岱、東齊、青徐方音詞,“目各”吳楊江淮方音詞。

三、《段注》古晉地方言詞的音義關系模式

方言詞是指同一概念在各地的不同詞匯選擇,是語言層面的問題。如黃侃所舉之例:“《爾雅》溥、廓皆訓大,而溥與廓聲不同,此方言之變。凡發音必有其義,而所以呼溥呼廓,必有其呼之故也。”[5]179“溥”“廓”訓“大”,是同訓詞,但其語源不同。《說文》:“溥,大也。”本義為水大,轉注為凡大之稱。《說文》:“霩,雨止云罷貌。”《段注》:“今俗字作廓,廓行而霩廢矣。”本義為雨止云罷,引申為空曠擴張之義。“溥”“廓”本義不同,“溥”的轉注義和“廓”的引申義在“大”的概念上相同,二者是同一概念的不同詞匯選擇。

《段注》古晉地方言詞的音義關系模式主要涉及同音同概念和異音同概念,二者的音義關系不盡相同,需在此分別討論。

(一)同音同概念模式

“同音”是指古晉地與古他地方言詞的古音相同,“同概念”是指古晉地與古他地雖使用不同的方言詞,但其所指稱的事物或行為方式在概念域是相同的。

(二)異音同概念模式

“異音同概念”是指古晉地與古他地方言詞上古聲韻殊異,即用不同的方言詞記錄同一概念。

1.虈(晉)—蘺(楚)、茝(齊)、芷(齊)。《說文》:“虈,楚謂之蘺,晉謂之虈,齊謂之茝。從艸囂聲。”《段注》:“此一物而方俗異名也。茝,《本草經》謂之白芷,茝芷同字,茝聲止聲同在一部也。”“虈”曉母豪部,“蘺”來母歌部,“茝”“芷”端母咍部,四者聲韻殊異,但均是白芷這味中藥材在各地的方言名稱。“虈”為晉方言詞,“蘺”為楚方言詞,“茝”“芷”為齊方言詞。

2.鼄蝥(自關而西秦晉之間)—鼅鼄、蠾蝓(自關而東趙魏之郊),蝳蜍(北燕朝鮮洌水之間),蠿蟊(通語),蝃蝥(江東)。《說文》:“,,蟊也。從黽,省聲。”《段注》:“鼄蟊疊韻。《蟲蟲部》曰,蠿蟊,作網鼄蟊也。此曰鼅鼄,鼄蟊也,以見一物三名。如蟲匊下鼀下下皆曰詹諸也之例。《方言》:‘鼅鼄,鼄蝥也。自關而西秦晉之間謂之鼄蝥,自關而東趙魏之郊謂之鼅鼄,或謂之蠾蝓。蠾蝓者,侏儒語之轉也,北燕朝鮮洌水之間謂之蝳蜍’。”“鼄蝥”端侯、明蕭,“鼅鼄”端齊、端侯,“蠾蝓”端屋、影侯,“蝳蜍”定沃、定模,“蠿蟊”精曷、明蕭,“蝃蝥”端曷、明蕭,聲韻不同,語源不同,但所指昆蟲均為蜘蛛。“鼄蝥”為秦晉方言詞,“鼅鼄”“蠾蝓”為趙魏方言詞,“蝳蜍”為北燕朝鮮洌水方言詞,“蠿蟊”為通語,“蝃蝥”為江東方言詞。

四、《段注》古晉地方音方言詞在現代漢語中的演變類型

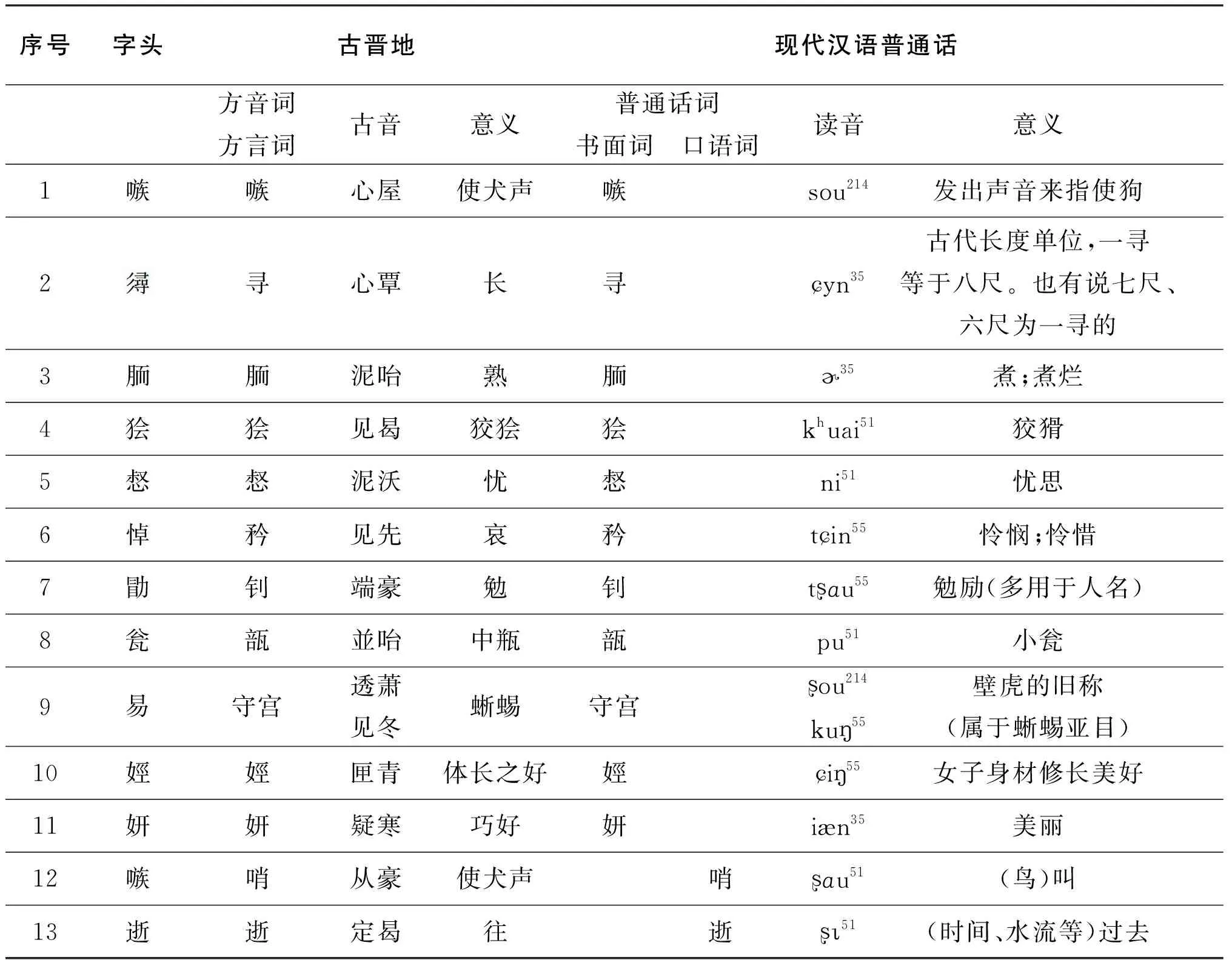

《段注》古晉地方音方言詞在現代漢語中的演變類型有三,一是以現代漢語普通話(書面語或口語)形式留存的類型;二是以現代漢語各地方音方言詞形式留存的類型;三是在現代漢語中消亡的類型。經分析表1、表2古晉地方音方言詞可知,以現代漢語普通話形式留存的有28個詞,以現代漢語各地方音方言詞形式留存的有10個詞,在現代漢語中消亡的有44個詞。

(一)以現代漢語普通話形式留存的類型

表3 《段注》古晉地方音方言詞以現代漢語普通話形式留存的類型①

續表

(二)以現代漢語各地方音方言詞形式留存的類型

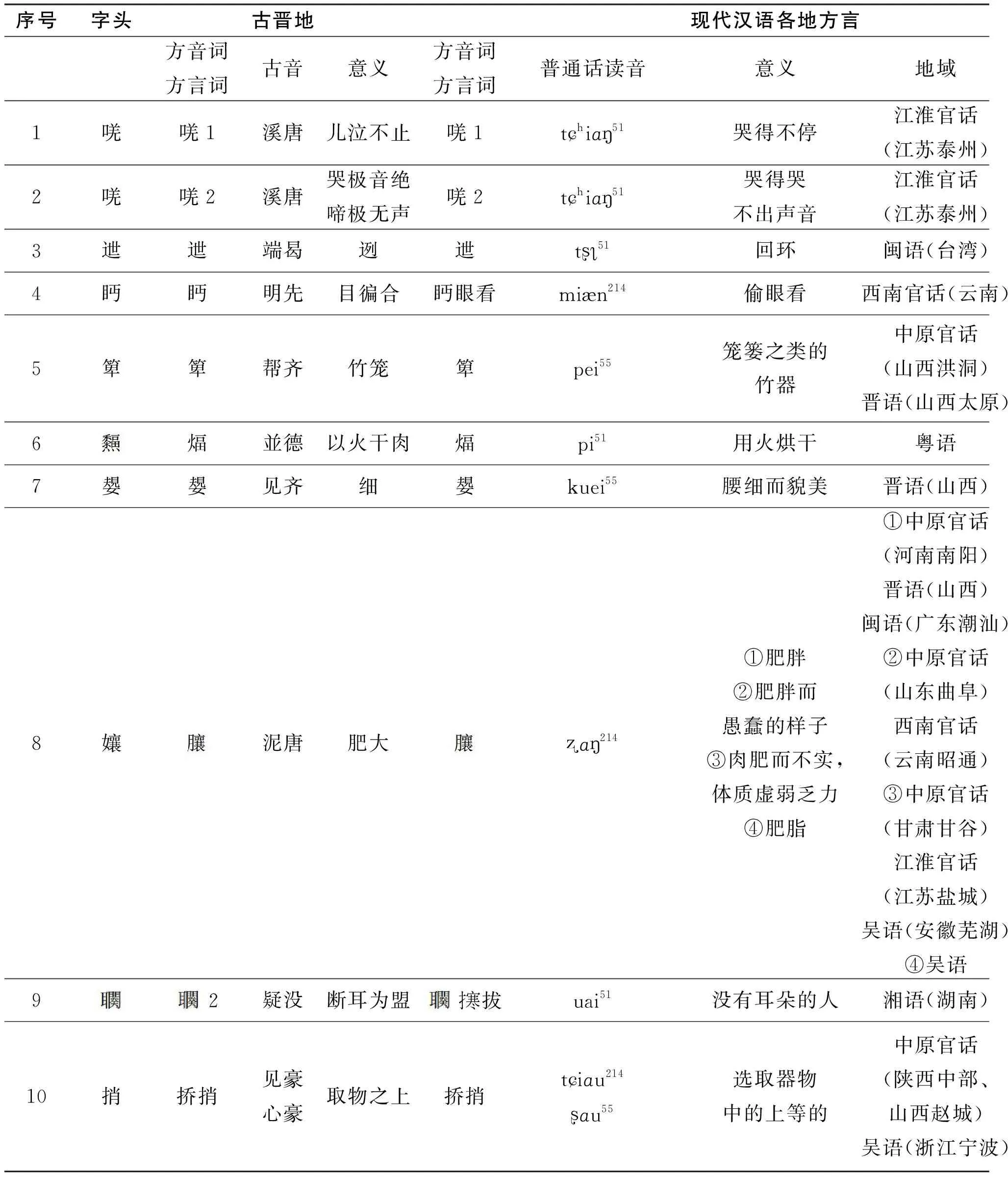

部分古晉地方音方言詞由于使用頻率、使用范圍、可接受度等原因沒有進入通語,但仍以現代漢語各地方音方言詞的形式留存至今,這類詞匯有10詞:唴1、唴2、迣、眄、箄、煏、嫢、、2、撟捎。列表總結如下。

表4 《段注》古晉地方音方言詞以現代漢語各地方音方言詞形式留存的類型②

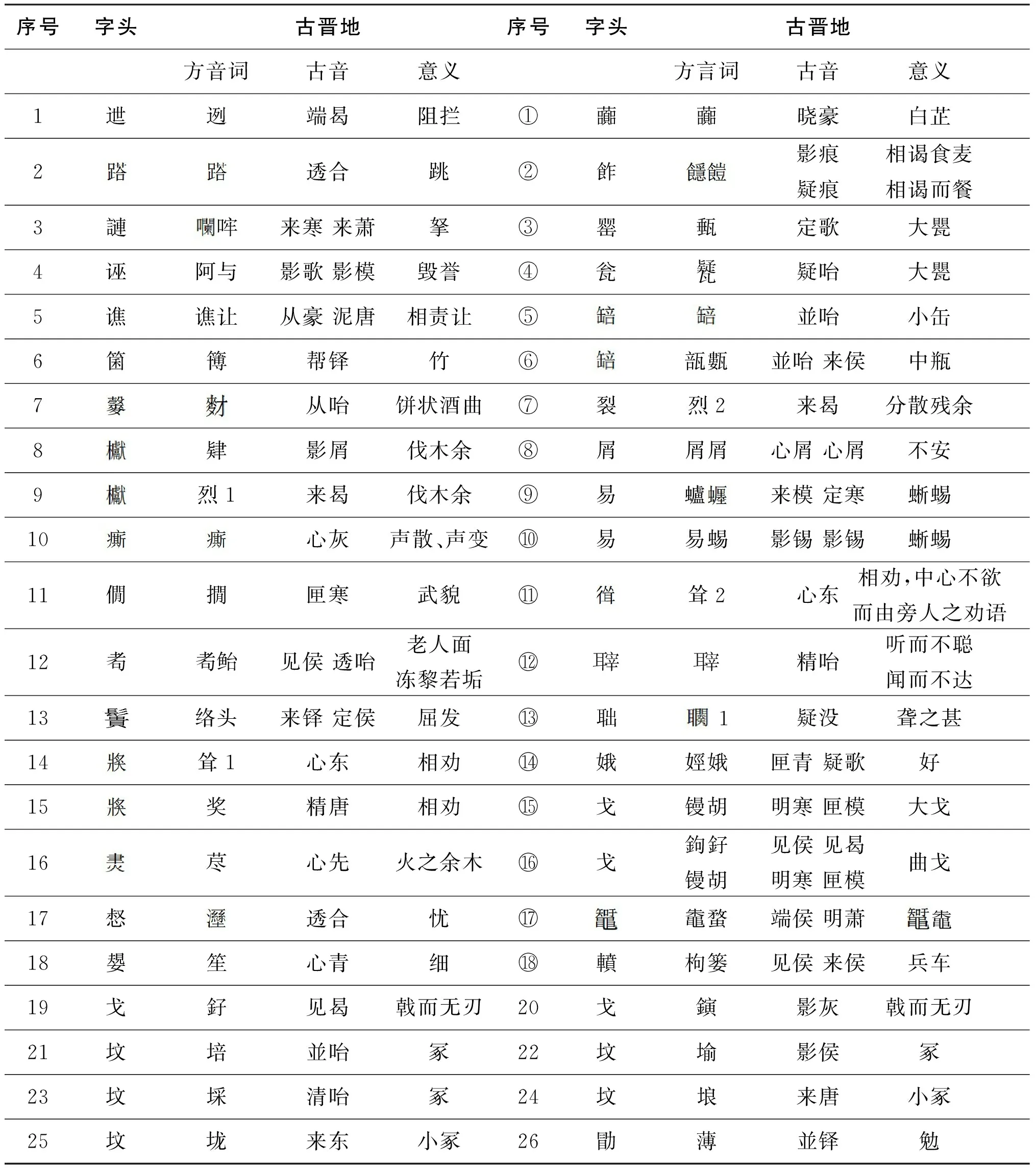

(三)在現代漢語中消亡的類型

表5 《段注》古晉地方音方言詞在現代漢語中消亡的類型③

五、結 語

本文在綜合以往研究成果的基礎上,從《說文解字注》收錄的62組(共82詞)古晉地方音方言詞出發,首先對古晉地進行界定并對方音詞和方言詞進行區分。《說文解字注》中關于古晉地的命名不甚相同,地名有獨舉、有并舉,經統計共有25種命名類型,并根據黃侃對方音詞、方言詞的界定,離析出古晉地方音詞44組,古晉地方言詞18組。然后分別討論方音詞的聲韻關系模式和方言詞的音義關系模式:方音詞反映的是一聲之轉的問題,方言詞反映的是轉語問題。隨后考察了古晉地方音方言詞在現代漢語中的演變類型,分別為以現代漢語普通話(書面語或口語)形式留存、以現代漢語各地方音方言詞形式留存和在現代漢語中已經消亡。

《段注》古晉地方音方言詞的留存與消亡之間存在明確的競爭關系,最終要取決于語言社會的實際使用情況。此處我們需明確“高頻使用”的性質問題,它不是古晉地方音方言詞留存或消亡的直接誘因而是動力系統。“高頻使用啟動了語言系統的內部變化,語言系統的內部變化引起了語言系統的重新調整。這個基本運作過程可以碼化為如下公式:[U→x→F,L=F(x)]。”[7]古晉地方音方言詞的演變亦是如此,U代表高頻使用,是變化過程的動力源;x是語言系統內部的變化,是促發方音方言詞演變的直接動因;F是演變結果的重新調整,使用范圍、可接受度、語言接觸、社會變革等因素共同產生作用;L是競爭的最終結果,它的值域為以現代漢語普通話形式留存、以現代漢語方言形式留存、消亡。

基于此,我們可以對《段注》古晉地方音方言詞進行理論上的預見:如果動力源足夠充分,古晉地方音方言詞將以現代漢語普通話(書面語或口語)形式留存;如果動力源消失,古晉地方音方言詞將在現代漢語中消亡;如果動力源介于二者之間,那么古晉地方音方言詞將以現代漢語各地方音方言詞形式留存。對《說文解字注》古晉地方音方言詞的研究可為晉方言史的考證提供語料支持和理論參考。

【 注 釋 】

①現代漢語普通話列,摘錄自《現代漢語詞典(第7版)》。

②現代漢語各地方言列,摘錄自《漢語方言大詞典》。

③因排版需要,方音詞后四行暫居方言詞最后。