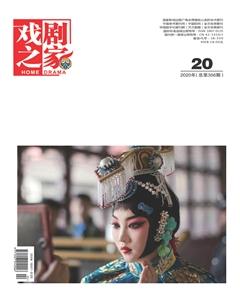

晉劇之俱進

毛佳琪

【摘 要】晉劇作為山西省民間傳統藝術的集大成者,在戲劇舞臺上享有重要地位,深得山西人民的喜愛。文化藝術與政治環境密不可分,晉劇經歷了社會的動蕩曾經衰退,新中國成立后,它快速發展,有了巨大的飛躍。本文以新中國成立70年為脈絡,從“手眼身法步”五個角度講述晉劇的創新發展與進步變革。

【關鍵詞】晉劇;建國70周年;文藝政策

中圖分類號:J825文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1007-0125(2020)20-0020-02

晉劇作為山西省的特色劇種,具有濃厚的藝術色彩。它始于咸豐年間,盛于光緒年間,衰于抗戰時期,展于新中國。期間不乏風雨,更有起落。生逢亂世,卻能續百年傳奇;數遭沖擊,卻能夠經久不息。新中國成立之后,晉劇以全新的面貌再續輝煌,穩步發展,與時俱進,成為第一批國家級非物質文化遺產。

晉劇是一門藝術,它的興衰榮辱與社會息息相關。在新中國未成立之前,為晉商一手打造出的蒲州梆子,被戲迷們捧成角兒的坤伶,在戰爭的炮火中止了淺斟低唱,在革命的號角里停了唱念做打。血染盧溝橋,日本人在中原肆虐,馮玉祥閻錫山聯軍戰敗,都對山西經濟產生了重創,戲班腐敗,藝人四散,燒殺搶掠的不止是錢財和百姓,甚至還有藝術。

新中國的成立為晉劇創造了機遇。在《在延安文藝座談會上的講話》等一系列方針政策的指引下,1949年,晉劇進入了一個全新的時代,它隨著新中國的成長而不斷發展。

戲曲講求手、眼、身、法、步,本文在此基礎上加以拓展,講述建國70年晉劇的發展變化。

一、“手”:技術手段

百年前的晉劇班子不過是走街串巷的一伙民間表演藝人,表演時所能借助的道具之少,表演場地之簡,表演難度之大,都是我們今時今日難以想象的。建國后,久經了風霜與磨難的中國恢復了往日的風骨,重拾文化,再展經濟,在晉劇方面就體現在劇院劇場的技術革新上。科技點亮了舞臺上的聚光燈,技術為表演創造了夢幻的舞臺效果。從最初為了使觀眾看清表演而把舞臺架高,到三層的大劇院,讓每位觀眾都能將表演盡收眼底,盡情享受戲劇之絢麗。

除去舞臺設備的大規模革新,中國晉劇藝術網作為山西戲劇藝術的傳承主體,將晉劇通過互聯網傳播給現代青年人,促進了晉劇的傳承與發展,向全國人民展示了晉劇的魅力。這一切都得益于祖國科技的飛速發展,互聯網的普及與線上支付平臺的逐步完善,才有了今日我們足不出戶就能購票,并在劇院享受最完美的視聽盛宴。

二、“眼”:拓寬眼界

進入20世紀80年代,在黨和政府的號召與鼓勵之下,各級劇團做得最多的一件事,便是走出去開拓視野,多聽、多看、多學,取其精華,去其糟粕。通過整頓班子、選拔演員、添置行頭、梳理舊戲,劇團發現,晉劇的原本形式與老派的舊式唱段已經無法滿足現時觀眾的需求了。他們不再留戀舊有的輝煌,而是選擇吸取京腔南昆之長,更改舊調晦澀難懂之處,并根據時代要求創編新戲。甚至,晉劇也并未站在至雅的環境中固步自封,而是突破戲曲傳統觀念的束縛,學習當前流行的輕音樂等文藝形式。

正是這種開眼看世界的姿態,這種兼收并蓄、求同存異的胸襟,使得晉劇在與新中國一同成長的過程中,汲取了養分,學會了包容與開放。70年的時間教給晉劇的有很多,晉劇表演者學到了受用一生的知識。

三、“身”:提高自身

除了借鑒他人之長,更重要的是要不斷反省,找到自身不足,改正并加以完善。反省自身,晉劇班子通過教育,讓藝術成為一門學科,也培養了新一代的晉劇藝人。王愛愛、謝濤傳承晉劇藝術,建立了晉劇藝術學校和各級戲研室,三天兩頭聚在一處開會研討晉劇的發展問題,引進的晉劇編劇、導演人才讓作品內容飽滿多彩。

20世紀80年代,山西戲劇的體系之大,讓很多晉劇專家紛紛參與了晉劇劇種的整理工作,為了盡可能詳實、準確地呈現這一劇種,也為了晉劇的前途更加光明,不少老藝術家翻看專業書籍、經過多方考證,對作品內容進行了豐富填充,再現曾經的經典晉劇劇目,并有針對性地重新編排了已經在舞臺上很少見到的晉劇劇目,將晉劇劇目制作得更加精良,讓優秀文化得以傳承。

如今的晉劇不滿足于當前的成就,具有自我挑戰、追求上進的特質。

四、“法”:政策法制

政策法制是使戲劇得以規范完善的根本。組建新的劇團,革除舊的制度,建立合理的規章,去除過去的惡習。在制度的規范下,晉劇展現出穩而精的藝術特色。“雙百”方針讓晉劇有了盛放的舞臺。政策與制度為晉劇創造了一個相對穩定并適于發展的環境,讓晉劇藝人有了一個相對安全可以創作的環境,讓他們敢想、敢作、敢演。

2006年5月20日,在國家政策扶持與保護下,經國務院批準,晉劇被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。而山西省也響應國家要求,開展“文藝精品進校園”的重要活動,“戲曲進校園”是使中小學生近距離接觸高雅藝術,讓他們從小就對戲曲產生一定的興趣,提高他們的審美素養,塑造三晉品牌特色,建設良好校園文化。

在國家政策的支持下,晉劇帶著它獨有的韻味走向更多的地方,站到更大的舞臺上。

五、“步”:創新大步

黨的一系列文藝方針,特別是在習近平新時代中國特色社會主義思想的引領下,晉劇掀起了大步向前的創新熱潮。此后,晉劇不僅有《打金枝》等經典作品,更有為了慶賀祖國生日而特意編排的新劇目。

晉劇《黨的女兒》不僅致敬經典、守本創新,更有現代戲劇的特色,著眼于對英雄女性的塑造,對傳統唱段的革新。經過加工改編之后,《黨的女兒》以更加新穎的形式出現在山西大劇院的舞臺上,歌頌英雄的偉大,歌頌女性的膽識,歌頌祖國的強盛。

現代晉劇《托起明天的太陽》,在現代戲的舞臺呈現上進行了一些嘗試。例如,劇中有一段背人的情節,由于不能背真人在舞臺上表演,于是采用了黑幕換場的特殊技法,既顯得流暢自然,又不限制演員的發揮,但在舞臺呈現上又保留了戲劇虛擬性的特征,做到了古今結合,相得益彰。

新編晉劇《巴爾斯御史》還榮獲第十三屆中國戲劇節優秀劇目獎。其舞蹈的表現力,音樂的震撼力,唱段的渲染力,烘托了舞臺氣氛,突破了以往的傳統戲。

六、結語

晉劇在“手、眼、身、法、步”上費盡心思,深得山西人民的喜愛。筆者也曾坐在山西大劇院的觀眾席上,觀看《范進中舉》,品味《紅高粱》的悲情希望;也記得小時候通過收音機,聽著角兒們咿呀吟唱。晉劇伴著筆者長大,正如它陪著新中國成長,筆者從它身上看到了新中國一路走來的模樣。

這是商賈所愛的晉劇,從無到有,從簡至精。這是晉人所愛的晉劇,粗獷與細膩巧妙結合。這是晉劇所折射的中國,不屈不撓,在無疆的道路上勇往直前,下一個七十年依舊輝煌燦爛。