傳統戲曲教育背景下音樂劇教學之本土化探析

黃凌霆 楊媚 張帆濤

【摘 要】上海戲劇學院附屬戲曲學校(簡稱戲校)在傳統戲曲教育內涵基礎上,創辦了六年制音樂劇專業。傳統戲曲和西方音樂劇,都是集多種藝術元素于一體的綜合性舞臺藝術,正是這種天然的相似性提供了藝術之間相互融通的基礎。本研究以戲校音樂劇教學為例,探討了中專音樂劇教學與傳統戲曲表演融合的可行性,旨在建立符合戲曲學校特點的本土化創新教學模式,從而為更高層次音樂劇復合型人才的培養打下堅實基礎。

【關鍵詞】戲曲教育背景;中專音樂劇;教學特色;本土化研究

中圖分類號:G642 文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1007-0125(2020)20-0023-02

20世紀90年代,隨著音樂劇市場在中國的興起,各大藝術類院校紛紛開設音樂劇專業。由于音樂劇的多元化藝術特色,其對人才的綜合性要求比較高,乃至近些年來,對于中專層次音樂劇人才的培養紛紛開始。“任何一種文化的發展都需要以其自身的母體和適合它生長的土壤為‘基因。異域異質文化之間的交流只有在本土文化的母體和土壤中找到生長點才能生根、開花、結果,最終被接受下來,融合進來,成為本土文化的新營養和有機成分。異域異質文化的交流結合,不是照搬,而是選擇;不是疊加,而是重構;不是焊接,而是熔鑄;不是改造,而是創新。”①戲校的音樂劇專業從2010年開始籌建,2011年正式設立,該專業正是依托于學校的傳統戲曲教育背景,探索了一條音樂劇本土化的特色教學之路。

一、外部環境——戲校音樂劇本土化教學特色的有力推手

(一)市場呼喚音樂劇的本土化

做中國自己的音樂劇已是大勢所趨,而其中與中國傳統文化嫁接融合的音樂劇作品或已成為原創音樂劇大軍中最具本土化特色的一支。中國的原創音樂劇并不都和戲曲有關,但具有戲曲元素的音樂劇肯定會是其中的一部分。

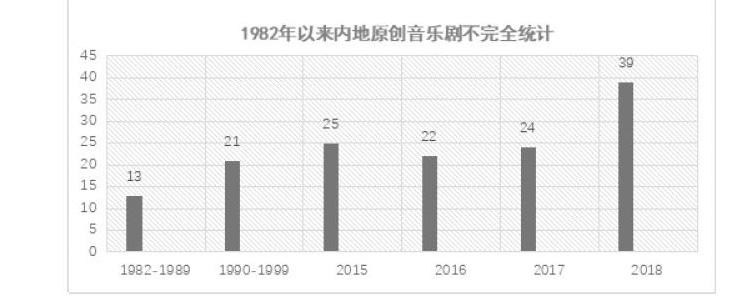

據不完全統計(如上圖),自2000年以來,內地原創音樂劇的數量幾乎逐年遞增。2018年甚至出現井噴態勢,達到近40部之多,遠高于1999年前原創音樂劇數量的總和。

2008年上演的《長河》可謂是戲曲音樂劇探索實踐中最成效顯著的作品了。值得一提的是,劇中不僅主演馬蘭是著名黃梅戲表演藝術家,傅震華、楊佳等人也皆有較好的民族演唱與傳統文化功底。加之黃梅調作為主要素材被大量運用于音樂創作,使該劇充滿了濃郁的黃梅風格。

另外,《蝶》(2007)、《新白蛇傳》(2008)、《大唐貴妃》(2008)、《楊貴妃》(2009)、《斷橋》(2011)、《杜甫》(2012)、《湯顯祖》(2016)、《愛·文姬》(2018)、《白蛇驚變》(2018)等作品也都不約而同融入了中國傳統戲曲元素。

不難看出,創作出既具有西方現代音樂劇審美品格,又具有深厚中國傳統文化意蘊的原創音樂劇,已成為中國音樂劇人孜孜以求的目標,而嘗試將中國戲曲藝術融入音樂劇的創作趨勢,無疑會成為原創音樂劇作品中的重要部分,由此也或將帶來市場對于具有戲曲功底的復合型音樂劇人才的急需。

(二)相關高校的音樂劇本土化探索

由于我國音樂劇市場的日趨成熟,培養音樂劇人才的高等藝術院校也紛紛從以前對國外音樂劇的“描紅”階段開始走向原創。

2009年上海戲劇學院曾創辦戲曲音樂劇專業,這是一個創新型專業,是對戲曲和音樂劇專業的雙重突破。該專業開設了身韻、把子功等戲曲課程,原創劇目《長河》也作為教學劇目保留了下來,創造性地運用組合教學理念,在音樂劇教學與人才培養方面朝著本土化方向努力邁進了一大步。

擁有豐富舞蹈教育資源的北京舞蹈學院,其在舞蹈課程上不僅開設了傳統的芭蕾基訓、現代舞、爵士舞等舞種,還和我國的傳統文化相結合,開設了中國古典舞、中國民族民間舞等具有鮮明民族特色的舞蹈課程,以更好地完善音樂劇舞蹈的本土化教學。

2019年中國音樂劇創作委員會成立并落地北京舞蹈學院,這也意味著中國音樂劇人將加強原創音樂劇創編。具有戲曲元素的音樂劇不是原創音樂劇的全部,但必定會成為原創音樂劇的一部分。

(三)中專層次同類學校的專業實踐

隨著音樂劇市場的成熟,各地中專層次音樂劇教學也開始探索有特色的音樂劇教學模式。

雖然,各個學校在學制、培養模式、課程設置及教學重點等方面各校有所不同,但結合自身特點、優化創新,是這些學校不約而同的舉措。除了開設聲樂、臺詞、舞蹈、表演等專業課程以外,每個學校都依托自身的優勢,挖掘自己的特色之處。上海戲劇學院附屬舞蹈學校的芭蕾專業是強項,他們的舞蹈教學以芭蕾為主,適量加入其他舞種,在各項演出匯報中(如創排的音樂劇《白雪公主》),處處都體現著芭蕾舞劇的影子;北舞附中的舞蹈教學則以中國舞為主;浙江音樂學院附中也依托浙江音樂學院,對學生的音樂素質培養極為重視。

二、戲校音樂劇本土化教學的實踐研究

(一)專業互通互鑒,打造音樂劇“整合教學模式”

音樂劇演員的培養與戲曲演員的培養具有相似性,都具有綜合性和全能型。戲曲的教學強調“唱念做打”,這樣才能演好人物角色;②作為一個優秀的音樂劇演員也要能歌善舞,掌握多種舞臺表現手段,還要懂得如何準確地塑造個性鮮明的角色形象。戲校在課程設置上除了開設聲、臺、形、表的課程外,也要探索各專業之間的融會貫通。在中低年級各課程的具體教學中要求體現綜合性,在高年級的劇目課中,老師也要一起參與開發與建立音樂劇“整合教學”模式,有助于進一步完善我校音樂劇專業教學體系的設置,能有效調動不同專長的教師互相協調以提高教學質量,能使學生在學習過程中真正體悟音樂劇的意義建構。③

(二)融入戲曲元素,培養具有戲曲特色的音樂劇人才

戲曲的民族性、傳統性是音樂劇本土化過程中一個相當重要的部分。我校的音樂劇專業除了開設芭蕾、民族民間、爵士等舞蹈課程外,還充分利用豐厚的戲曲教學資源,并根據學生的年齡特點,培養學生的“童子功”,開設具有戲曲元素的毯子功、身韻等課程。當然,這些課程的教學內容不是照搬戲曲,而是老師們根據音樂劇特點經過改進后,能和其他課程相融合的具有戲曲特色的音樂劇專業課程,從而培養具有戲曲特長的畢業生,從而受到高等藝術院校和社會的廣泛認可和歡迎。

(三)搭建實踐平臺,通過演出促進與傳統文化的有機融合

在實踐教學上,音樂劇和戲曲一樣,在中專階段需要一定的舞臺實踐,好的音樂劇演員都是在具備一定音樂劇素質后,在舞臺上磨出來的。多年來學校潛心進行劇目原創,以演出帶動教學。其創作的兒童音樂劇《再唱王二小》在音樂制作、舞蹈編排上,運用了大量戲曲元素,已成為該專業的保留劇目,也是戲校音樂劇專業特色的鮮明體現。該專業原創舞蹈《獅子王》的音樂中加入了戲曲的鑼鼓點,舞蹈編排中結合了學生們扎實的毯子功技巧,風格特點明顯。

通過上述舉措,學校在推進音樂劇本土化教學的過程中,既有效提高了學生的綜合能力,將戲曲對“唱念做打”以及“手眼身法步”的獨特要求,滲透到學生的日常基本功訓練和舞臺實踐表演中,又通過帶有戲曲元素的音樂劇劇目創排,進一步推廣傳統戲曲,激發學生對中國傳統文化的認同和熱愛,實現了多方共贏。

三、結語

目前,我國音樂劇本土化教學特色的研究尚在探索中。在弘揚傳統文化,增強民族文化自信的今天,中國音樂劇專業的建設目標也應當以此為己任,充分挖掘傳統文化藝術,尤其是戲曲藝術的資源優勢,腳踏實地潛心研發特色課程,不斷創新實踐,走出一條具有濃厚傳統文化韻味的本土化人才培養模式,扎根中國大地,培養高質量的“中國式音樂劇人才”后備力量。

注釋:

①吳曉玲.新課改:教育理論本土化之契機[J].教育理論與實踐,2002,(11):35.38.

②田雅雨.試論西方音樂劇和中國戲曲的異同.合肥學院學報,2012年第29卷第6期.39.

③郭宇.我國音樂劇教學的本土化.湖南師范大學教育科學學報,2014,1月.第13卷第1期.

參考文獻:

[1]居其宏,戈曉毅等.中國歌劇音樂劇通史.

[2]田嘉輝.重拾文化自信:淺析中國原創音樂劇創作形態.

[3]王長紅.戲曲人才培養的困局與破局.

[4]韋明.中國歌劇音樂劇散論.