基于微信平臺的中老年用戶健康信息接受行為意愿扎根分析

王文韜 劉雨時 虞小芳 邵瑞怡 楊敏 謝陽群

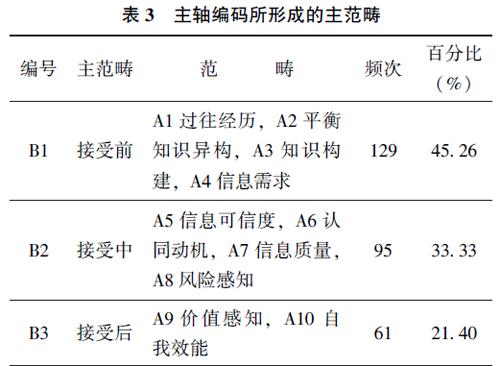

摘 要:[目的/意義]旨在探索微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿影響因素,并構建健康信息接受行為意愿影響因素模型,為微信平臺篩選健康信息、優化信息服務提供參考。[方法/過程]本研究對27位微信平臺中老年用戶進行半結構化訪談,采用NVivo軟件對訪談結果進行分析,最終抽取10個范疇及3個主范疇。[結果/結論]本研究按照影響程度大小,將影響微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿的范疇進行排列,其中信息需求影響程度最大、信息可信度、自我效能、過往經歷影響程度依次降低,認同動機影響程度最小。據此,從接受前、接受中和接受后3個主范疇,總結相關啟示。

關鍵詞:微信平臺;中老年用戶;健康信息;信息服務;接受行為意愿;質性研究

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2020.01.008

〔中圖分類號〕G252.0 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821(2020)01-0069-10

Root Analysis on Influential Factors of the Willingness of

Health Information Acceptance Behavior of Middle-Aged and

Elderly Users Based on WeChat Platform

Wang Wentao1 Liu Yushi1* Yu Xiaofang1 Shao Ruiyi1 Yang Min1 Xie Yangqun2

(1.School of Management,Anhui University,Hefei 230601,China;

2.Huaibei Normal University,Huaibei 235000,China)

Abstract:[Purpose/Significance]This paper explored the influential factors of the WeChat users willingness to accept health information and built the model of them in order to screen health information for WeChat platform and provided reference for optimizing information service. [Method/Process]The research made a semi-structured interview with 27 WeChat users aged 45 and above,and analyzed the interview results with NVivo11.Finally,10 categories and 3 main categories were extracted.[Result/Conclusion]This paper ranked the 10 categories above according to the degree of influence.Among them,information demand had the greatest impact.The impacts of information credibility,self-efficacy and past experience reduced inturn,while identity motivation had the least impact.Hereby,from the three main categories of pre-acceptance,acceptance and post-acceptance,the relevant revelations were summarized.

Key words:WeChat platform;middle-aged user;health information;information service;the willingness of acceptance behavior;qualitative research

近年來,人們對健康愈加重視,對健康信息需求也日益增加。隨著網絡科技的迅速發展,“互聯網+醫療”新態勢正逐漸改變人們獲取健康信息的方式。而作為移動社交媒體的代表,微信亦成為健康信息的重要傳播平臺[1],包含“養生”、“保健”、“生活方式”、“飲食”等詞語的健康類信息遍布微信公眾號與朋友圈。研究表明,越來越多的老年人使用網絡搜尋健康信息[2],且中老年群體在微信傳播中更為主動[3]。然而,網絡環境下,健康信息多源、眾包,存在很多異構、錯誤、遺漏、冗余、偽造甚至侵入擾亂性的信息[4]。因此,在這樣的信息生態中,如何鑒別高質量健康信息并使這些健康信息在實際生活中最大程度地發揮作用成為難題。微信平臺中的中老年群體,他們的健康信息接受行為意愿是受到哪些方面的影響?這些因素又是如何影響接受行為意愿的?本研究以上述問題為切入點,利用扎根理論與半結構化訪談方法,探究微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿影響因素,建立概念模型,為微信平臺中老年用戶群體提供一個更加符合用戶健康信息偏好的網絡環境,為微信平臺進一步優化信息服務提供參考性建議。

1 理論基礎

1.1 微信中健康信息行為研究

健康信息(Health Information)泛指與人們身心健康、疾病、營養、養生等相關的信息[5]。隨著生活水平的提升,人們對健康類信息的關注程度日益提高。而微信作為目前國內下載數量最多的移動社交軟件[6],已成為信息傳播的重要渠道。微信朋友圈、公眾號逐漸成為信息傳播的重要平臺,通過微信,人們可以更容易地獲取與轉發信息。

本研究通過文獻調研發現,國內學者對于健康信息傳播的研究較多,如蘇正[7]對微信用戶獲取信息質量的滿意度進行了調查,得出其主要影響因素為信息的真實性、信息的時效性、信息是否圖文結合和信息的簡潔性;金曉玲等[8]對移動社交媒體用戶的健康信息采納意圖的影響因素進行了研究,其從健康信息質量和來源可信度兩個方面進行考慮;呂亞蘭等[9]研究發現自我效能與用戶健康信息行為間具有正相關關系;葉中楷[10]總結出:信源特征分別顯著影響信息特征、轉發動機和轉發意愿。也有學者針對具體健康信息的公眾號進行研究,如對丁香醫生[1]進行的研究發現,強烈的健康信息需求對人們尋求健康知識信息有促進作用。

1.2 信息接受行為意愿

Bandura A的社會認知論認為人類行為是自我系統和外界環境相互作用的產物,人類行為又分別影響外界環境和自我信念[11]。根據班杜拉的社會認知論,信息接受行為是信息接受主體和外部環境相互作用的產物[12]。信息接受行為就是用戶接受行為,指對接觸新事物到最后變成自己東西的一個過程[13]。結合前人研究,本文中信息接受行為指人們在接收信息后,對其選擇與吸收的過程。

而行為意愿最初是一個心理學名詞,后來被應用于消費者行為及信息系統接受行為的研究中,它強調個體對于某事物接納過程的心理反應及個體對某事物的態度與意愿[14]。本文研究對象是微信平臺中老年用戶群體,其主要在微信朋友圈及微信好友之間傳播并反饋信息。所以結合本文的研究情景,信息接受行為意愿是指人們是否有接受信息的意愿,愿意在多大程度上接受或轉發信息,以及計劃將其運用到生活中為此付出多大的努力。

信息接受行為意愿會受到多方面因素的影響,有關微信中信息的接受行為意愿國內目前已有相關研究,從已有的相關研究中,本文總結出信息內容的實用性、娛樂性、新穎性、正確性積極性會對用戶接受行為意愿產生正向影響[15-16];并且信息的科學性及情緒特征,尤其積極情緒與令人驚嘆的情緒同樣正向影響用戶接受行為意愿[17];此外,信息轉發者與用戶的親密度及用戶自身的學歷程度[18]、信息的感知質量與效用期望[19]也正向影響用戶接受行為意愿。研究表明大部分微信用戶仍缺乏準確識別健康信息真偽的能力,且信息環境因素、信息內容因素等均能正向影響社交網絡用戶的社交健康信息分享意愿[20]。

通過對現有數據庫中相關文獻的檢索發現,針對用戶對微信中信息的接受意愿以及影響因素的研

究較多,但對微信平臺中老年用戶中健康信息行為相關的研究與分析還很少。基于此,本文嘗試研究微信平臺中老年用戶的健康信息接受行為意愿,構建微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿影響因素模型,并對模型中的因素進行分析和歸納,從而為微信平臺優化信息服務提供參考性建議。

2 研究設計

2.1 研究方法及工具

質性研究是以研究者本人作為研究工具,在自然情境下,采用多種資料收集方法,對研究現象進行深入地整體性探究,并從原始資料中形成結論和理論,通過與研究對象互動,對其行為和意義建構獲得解釋性理解的一種活動[21],該方法強調研究結論和理論從原始資料中產生[22]。Glazer B G等提出了扎根理論(Grounded Theory)。這一理論將實證研究和理論建構緊密聯系起來,提供了一整套從原始資料中歸納、建構理論的方法和步驟,使研究人員可以通過系統的分析方法對實證資料進行分析歸納來發展概念和建構理論[23-24]。基于這兩種方法,本研究通過與微信平臺中老年用戶進行面對面與電話訪談等方法來獲得第一手資料,在一定程度上保證了訪談結果的真實性與可靠性。本文將結合質性分析軟件NVivo(具有將定性數據盡可能的量化分析的功能[25])對樣本數據進行分析。NVivo作為一款支持定性及混合方法研究的軟件,已得到學術界的廣泛認可[26]。

2.2 樣本選取及資料收集

依據本文研究內容對樣本選取設置了如下要求:1)年齡位于45歲及45歲以上(根據世界衛生組織(WHO)的最新定義,44歲及以下為青年人,45~59歲為中年人,60歲及以上為老年人);2)對微信APP有至少1年以上的使用經驗;3)平時有健康信息需求;4)能夠接受訪談并且允許錄音;5)經過預調研,研究者發現本文訪談時間需要在20分鐘以上,故要求研究對象能有充足的時間以期確保數據的完整性。依據以上5條限定和要求,本研究在初期訪談的31位訪談對象中,最終確定了27份符合要求的訪談對象。其中男性12名,女性15名,性別比率基本達到均衡。

本研究進行的半結構化訪談過程均由3名研究者共同完成。1名研究者負責與受訪者進行交流,1名研究者負責對訪談內容進行錄音并對問題進行查漏及補充,1名研究者負責對訪談內容進行簡要記錄,整個訪談從2018年10月進行至2019年1月,歷時4個月(含語音轉錄時間),所有訪談均在受訪者同意后進行。總錄音時長為626.4分鐘,人均訪談時長為23.2分鐘,訪談以當面訪談和電話訪談的方式進行。在對語音進行整理轉錄后共得出了27份Word文檔,將其命名為E01~E27,整理得到的27份文檔即扎根分析的最終樣本。從樣本設定和資料選取的過程可知,所有受訪者均符合訪談要求。受訪者基本情況如表1所示。

2.3 數據處理

2.3.1 資料編碼

本研究根據訪談錄音轉錄后的文本對所反映的概念類別進行整理,以發展出新的主題或概念。編碼過程采用了小組討論的方法,3位研究者共同對原始資料進行了逐級編碼,資料編碼過程包括開放性編碼(一級編碼)、主軸編碼(二級編碼)和選擇性編碼(三級編碼)3步。本文首先采用開放性編碼,逐個對樣本進行概念化和類屬化,把第一個樣本概念化后的結果作為模板,再對第二個樣本進行標簽,對模板進行修正和補充后作為新的模板,依次類推;然后進行主軸編碼,把在開放性編碼中被分割的資料,加以類聚,發現和建立主類屬和次類屬之間的聯系;在此基礎上選擇編碼,在所有已發現的類屬中經過系統的分析之后選擇一個“核心類屬”[27]。

開放性編碼(Open Coding,一級編碼),主要是對資料進行開放性地探究,所有的解釋都是初步的、未定的,對應到NVivo中的Free Node選項。本文找到很多受訪者使用的“本土概念”,如“價值大、幫助別人、自身經驗、質量、可信”等。本研究在該階段處理過程中共收集原始語句(即參考點)285條,對其類屬化共提煉自由節點10個(A1~A10),如表2所示。

架下對原始資料進行進一步地分析后,建立了3個扎根理論:信息需求對微信平臺中老年用戶接受健康信息具有導向作用;微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿主要受“接受前”這個主范疇的影響;極少數微信平臺中老年用戶接受相關健康信息是出于尋求他人認同的目的。

本研究中主范疇的主次情況分布圖如圖1所示,圖中各矩形對應的是各不同范疇,相同邊角顏色表示的是同級范疇,矩形大小代表了各個范疇中參考點所占權重的大小。

2.3.2 理論飽和度檢驗

理論飽和度檢驗是研究者在不可獲取額外數據進一步發展某一個范疇特征時,決定何時停止采樣的鑒定標準。對模型進行理論飽和度檢驗的目的是保證研究的可信度和準確性[28]。

本研究對于27份最終樣本,其中23份(E01~E23)用于資料編碼分析,4份(E24~E27)用于扎根理論飽和度檢測。先對用于資料編碼分析的23份訪談內容進行資料編碼,當對第18份訪談內容進行編碼時,已不再產生新的概念,剩余5份訪談內容也是如此。編碼過程結束后,對于事先預留的4份訪談記錄進行同一流程的編碼分析。結果并未出現新的概念、范疇及類屬關系。說明之前的23份訪談內容所含概念已覆蓋了之后的訪談內容。因此,可以認為本研究收集的資料和數據在理論上達到了飽和。

2.3.3 理論模型構建

在對收集并整理后的數據進行編碼及飽和度檢驗后,各級范疇間的關系也基本確定,利用NVivo11工具建立健康信息接受行為意愿影響因素模型,得到本研究的10個范疇、3個主范疇和1個核心范疇間的“故事線”,如圖2所示。

3 數據分析

本研究通過對所收集的數據資料進行整理與分析,總結影響微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿的影響因素(如圖2所示),并根據信息搜尋行為的三階段模型[29],將信息搜尋行為的模型劃分為搜尋前、搜尋中、搜尋后3個階段,在此基礎上,對收集原始數據在接受前、中、后進行分析。

3.1 接受前

研究發現,影響微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿的因素有過往經歷、平衡知識異構、信息需求和知識構建,本文將這4個范疇統一歸納為“接受前”這一主范疇,該主范疇編碼參考點占比45.26%。

過往經歷表示微信平臺中老年用戶在接受信息前自身的相關經歷對其是否接受該信息所產生的影響。研究表明,微信平臺中老年用戶的相關經歷與該健康信息相關程度越大、信息內容越相近,該條信息越易被瀏覽者所接受。23個受訪者中21位都提到了過往經歷或多或少地影響其對相關健康信息的接受意愿。如“因為我覺得和我的自身經歷有關,和自己相關的、和我生活相關的我都很在意”(E01)、“我是做這一行的,就對這方面比較在意”(E16)。

平衡知識異構指當微信平臺中老年用戶接觸到的信息與個人已有知識體系發生沖突,或者在已有知識體系上得到了豐富的狀態。研究結果顯示,當中老年用戶接觸到與自身知識體系有沖突的信息時,部分用戶會因其新穎或出于豐富自身知識體系的目的而去接受該信息。以23位受訪者為例,其中15位表示自己接受的這條信息之前從沒聽說過,亦或表示之后會咨詢醫生進行再次確認,而8位受訪者表示目前還未接受過與自身知識或經驗相矛盾或者沖突的健康信息,若是接觸到自己并不會去接受此類信息。如“我還是看它的內容吧,覺得適合的話,就可以嘛。就它的原理還是說得挺有道理的”(E20)、“因為有的時候我的經歷和閱歷也不是那么的豐富,所以說,看文章的時候我可能會去求同存異。我可能不認同的觀點,但事實上也有可能是存在的”(E23)。

信息需求指微信平臺中老年用戶對于某類健康信息的特定需求。研究顯示,微信平臺中老年用戶對于健康信息的接受意愿與其特定的信息需求有關,該用戶群體更容易接受與其需求相關的健康信息。經過對23位受訪者的深入訪談,本文將其所需的健康信息分為5類,按其編碼參考點占比從大到小的順序依次為養生保健類、特定疾病類、飲食習慣類、運動減肥類和心理健康類。如“我自身有這方面的病嘛,就是心血管毛病這方面的防治啊,吃什么藥和什么藥不能吃啊”(E06)、“因為現在我長胖了嘛,就比較喜歡看那種,運動類的”(E20)。

知識構建指微信平臺中老年用戶對于其之前所接觸與接受過的信息,結合自身知識體系進行知識匯總、處理的結果,最終形成一個較為合理的知識架構。中老年用戶在瀏覽信息的過程中運用自身已經建成的知識架構對信息的綜合判斷,影響其最終是否接受該條信息。如“喝過酒以后就不能吃抗生素這些藥啊,這些醫學上的道理要懂一點”(E06)、“一些簡單的,常識性的,在自己知識范圍內的可以有一些判斷”(E09)、“然后我再根據我自己的知識去判斷一下,另外就是這個文章里面的東西,它所說的是很有效果的話,我肯定會上網查一下,看看是不是真的是這樣”(E14)。

3.2 接受中

研究發現,微信平臺中老年用戶在瀏覽信息過程中存在4個對其是否接受該條信息起著影響作用的因素,它們分別是信息可信度、信息質量、風險感知及認同動機,本文將這4個范疇統一歸納為“接受中”這一主范疇,該主范疇的編碼參考點占比為33.33%,是次要影響因素。

信息可信度指受眾依據自身經驗及信息的信源、傳播渠道與信息本身內容等方面進行綜合考慮從而信任并接受信息的程度[30-32]。從研究成果來看,微信平臺中老年用戶判斷的信息可信度越高,其接受該條信息的可能性越大。從受訪者的反饋來看,發布健康信息的公眾號的權威性,文章下的點贊量與評論量,文章的排版、措辭、標點符號的規范性等會影響用戶對于信息可信度的判斷。如“錯別字有的時候看著很不舒服,但是不會影響我去閱讀這篇文章,但是會影響我對這篇文章的判斷,你這篇文章錯別字特別多,我就會聯想你這個發文章的人的水平,我會對他這個文章打折扣。標點符號錯了的話,有的時候特別明顯的會關注一下”(E10)、“還有包括他下面的評論數點贊數啊轉發數啊,對我都是會有影響的”(E14)、“嗯,那個權威的公眾號的可信度肯定大一點呀。關注的也要多一點,因為他是比較專業的嘛。嗯,肯定可信度就大一點”(E18)、“符合我思想的,我覺得他能自圓其說的,我覺得一般就是比較可信的”(E22)。

本文結合微信中老年用戶群體使用情況,基于Cheung C M等[33]的信息采納模型,本文將信息質量劃分為準確性、完整性(詳盡性)、及時性和相關性4個維度進行測量。研究發現,信息質量越高,用戶越傾向接受該條信息。如“如果中間有些個錯別字啊,或者有些標點符號這個不對的,你首先就會覺得那個人發的東西不嚴謹,這個是肯定的。就會對他的這個準確性,至少是第一印象肯定是不好的”(E02)、“因為它這個文章里就是提到了自閉癥的一些癥狀,反正和我看到的癥狀還是比較相似的。就是他的表現行為表現出來和他文章所說的還是比較相符的”(E23)。

風險感知指對風險事物和風險特征的感受、認識和理解,也稱風險認知[34]。本文中的風險感知指微信平臺中老年用戶對于特定風險的特征和嚴重性所做出的主觀判斷,其主要包括時間風險、社會風險、財物風險、身體風險等。研究結果顯示,中老年用戶對于接受相關健康信息并無太大的風險感知,部分中老年用戶會將某些健康信息認作詐騙、虛假廣告等,還有部分中老年用戶會考慮到若接受了該條信息,將其分享出去可能會讓他人對自己的健康狀態有所了解,侵犯了個人隱私,本研究將其歸納為社會風險。若微信平臺中老年用戶對其正在瀏覽的信息有了風險感知,則其對于該條信息的接受意愿會大大降低。如“我絕對不相信的,我們這介紹買保健品的沒有一個不上當的。那詐騙我也就不去了,也騙不到我”(E05)、“就比如這個特殊疾病,如果我轉發到朋友圈的話,就可能讓我的朋友,因為這也算是我的一種隱私吧,對我的身體狀況有所了解,應該有一些暴露”(E09)、“還有就是它可能讓你什么自尊心受挫,他有這個病,不想讓別個人知道,那您肯定不能發群里呀,那只能私發給他”(E14)。

認同動機指微信平臺中老年用戶通過接受微信健康信息來獲得他人肯定與認可,從而獲得認同感的一種動機,該動機體現了中老年用戶的社交需求。研究結果顯示,部分中老年用戶轉發健康類信息具有此種動機。如“嗯,因為現在距離比較遠,然后就是在朋友圈里面發個信息,然后就是,嗯,相當于打個招呼吧!就是大家也彼此了解一下,相當于那樣”(E07)、“這個還真讓你說得有點對,有的時候還真的會有一點,比如說好久沒有發朋友圈了,又不知道發什么,最近又沒有去哪里玩,又沒有吃什么好東西,又不知道發什么,這時候就可能會發一些相關的信息到朋友圈中”(E14)。

3.3 接受后

研究發現,微信平臺中老年用戶對所接受的該條信息的實用價值和對自身將該條信息運用到實際生活中的預判也會在一定程度上影響其對信息的接受意愿。該主范疇編碼參考點占比21.40%。包括價值感知和自我效能兩個范疇。

價值感知是指信息的實用價值、功能價值,即當微信平臺中老年用戶預計在實際生活中將信息運用的程度以及信息為自身所帶來的價值預測。研究發現,在所訪談的23位受訪者中,有17位提到其對于所接受的健康信息的價值感知,即有73.9%用戶接受相關健康信息與其感知到信息的價值有關。這表明了價值感知對于微信平臺中老年用戶接受健康信息有正相關關系。例如“實際我看相關信息就阻止了這些,起碼我阻止了它不發展,或者發展的很慢”(E01)、“我只能告訴我的家人,告訴我的朋友,大家在這個霧霾天盡量少出去,然后怎么樣避免這個霧霾對自己的影響”(E10)、“就有些對孩子有利的知識,我就會將它收藏保存下來,然后有時間就去看,然后還轉發給親朋好友,讓他們也注意一點”(E15)。

自我效能是指個人對自身是否能夠將信息運用到實際生活中以及運用程度的主觀判斷。受訪者的自我效能越大,越有可能接受該條信息并將所接受的信息運用到實際生活中。例如“如果他那東西做起來比較容易,也能夠想起來,那我去做一下。如果這個東西比較困難,嗯,可能時間一長可能就忘了”(E02)、“運動類的信息我也會運用到實際生活中,有些頭部運動怎么做合理啊,腰部運動怎么做合理啊”(E03)、“應該還行吧,比如簡單的一些鍛煉嘛。因為以前自己身體好的時候,沒有去注重這方面。但是現在經常看看的話,偶爾運用的話,還是不錯的”(E13)。

4 研究結果

研究結果表明,影響微信平臺中老年用戶接受健康信息意愿的因素包括過往經歷、平衡知識異構、知識構建、信息需求、信息可信度、認同動機、信息質量、風險感知、價值感知以及自我效能。

1)接受前包括過往經歷,平衡知識異構,信息需求,知識構建這4個范疇,這4個范疇是影響微信平臺中老年用戶接受健康信息的最重要因素。在這些因素中,過往經歷和信息需求與微信平臺中老年用戶接受意愿呈正相關關系,即過往經歷與信息需求和健康信息相關程度越大,其接受該條健康信息的意愿越強;平衡知識異構也在一定程度上與微信平臺中老年用戶接受健康信息的意愿呈正相關關系,在已接受健康信息的中老年用戶中,有部分用戶所接受的健康信息呈現知識異構狀態;知識構建綜合地影響微信平臺中老年用戶接受健康信息的意愿,可能增強也可能減弱其接受意愿。

2)接受中包括信息可信度、信息質量、風險感知以及認同動機4個范疇,這4個范疇是影響微信平臺中老年用戶接受健康信息意愿的次要因素。其中,信息可信度、信息質量、認同動機與微信平臺中老年用戶接受健康信息意愿呈正相關關系,即信息可信度越高,用戶接受該條信息的意愿越高;信息質量越高,用戶接受該條信息的意愿也越高;具有認同動機的用戶,其接受意愿也更大。風險感知與微信平臺中老年用戶接受健康信息意愿呈負相關關系。

3)接受后包括價值感知和自我效能這兩個范疇,是3個主范疇中對微信平臺中老年用戶接受健康信息意愿影響最小的因素,并且也是受訪者提到次數最少的因素。價值感知與自我效能都與微信平臺中老年用戶接受健康信息意愿呈正相關關系,即用戶感知到信息的價值越大,或用戶對信息運用到實際生活中的自我效能越高,其接受意愿越高。

5 研究啟示、不足及展望

根據采訪結果,微信的中老年用戶對于微信中的健康信息并不是完全信任的,并且他們從判斷到接受這個過程受多方面因素影響,本研究運用質性研究方法,通過對訪談所得資料進行分析與處理,構建出微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿影響因素模型。并在此基礎上為微信平臺優化其信息服務、中老年用戶優化信息行為提供建議,使得微信平臺逐漸構建出一個中老年用戶更加信任、有更高的接受意愿的健康信息環境。

5.1 研究啟示

1)從接受信息前期來看,微信平臺中老年用戶更容易接受與自身經歷相關的健康信息(過往經歷)、有傾向接受提供全新視角的健康信息(平衡知識異構)、會根據自身知識體系判斷是否接受該條信息(知識構建)、會根據自身需求接受特定類型的健康信息(信息需求)。相關專業的健康公眾號可從中老年群體的切身經歷出發,將重心轉移到中老年的實際經歷上,例如患病率較高的疾病、家庭成員的健康飲食習慣等;微信平臺應在保證來源可靠、內容正確的前提下,盡量展示一些新穎度相對較高的文章,從而吸引中老年用戶的注意力,增大中老年用戶接受該信息的可能性;此外,微信平臺中老年用戶對養生保健類、飲食習慣類健康信息需求最多,心理疾病類需求最少,建議微信平臺審核篩選出養生保健類與飲食習慣類文章并在朋友圈中設立相應的推送板塊,利用大數據技術進行智能推送,為中老年用戶推送符合個人偏好的健康信息類文章。

2)從接受信息中期來看,微信平臺中老年用戶更容易接受其認為信息可信度和信息質量較高的文章,因此微信平臺應注重信息源的權威性,建議微信平臺定期對信息源做出權威性等級評估。此方式可以使中老年用戶直截了當地了解到此信息源的權威程度,為其判斷此篇文章的可信度與信息質量提供一定的參考價值。微信平臺還應加強微信朋友圈健康信息的審核力度,甄別其內容的正確性,及時刪除虛假信息,防止其進一步在微信平臺上的傳播。此外,根據調查結果顯示,中老年用戶在信息接受過程中更加偏好于篇幅較短、內容形式多樣化的文章,因此建議微信平臺多采用視頻、圖片、語音等形式來展現健康信息。

3)從接受信息后期來看,微信平臺中老年用戶傾向于接受那些預判自身運用程度較大的信息,即貼合實際生活的、操作起來較為簡單的信息。因此,建議相關公眾號多發布一些實踐起來較為簡單的文章,以便提高中老年用戶對健康信息的接受程度。

5.2 研究不足與展望

本文僅對微信平臺中老年用戶健康信息接受行為意愿的影響因素進行了研究,但對中老年群體中的不同特征(學歷、性別等)群體差異分析尚未進行探索。因此,在未來的研究中,將會對中老年用戶進行更為廣泛而深入地研究,在進一步探索中老年用戶健康信息接受行為意愿影響因素的基礎上,通過定性與定量分析等研究方法,為微信健康信息質量的提升與改良提供一定的借鑒意義。

參考文獻

[1]賀子坤,陶賢都.健康類微信公眾號的傳播策略:基于丁香醫生的研究[J].科技傳播,2019,11(3):59-63,87.

[2]Detlefsen E G.Where am I to go?Use of the Internet for Consumer Health Information By Two Vulnerable Communities[J].Library Trends,2004,53(2):283-300.

[3]肖春麗.中老年情感類微信公眾號文章標題制作研究——以微信公眾號“天天炫拍”“點點星光”為例[J].新媒體研究,2018,4(22):56-58.

[4]莫祖英,馬費成.網絡環境下信息資源質量控制的博弈分析[J].情報理論與實踐,2012,35(8):26-30.

[5]李月琳,蔡文娟.國外健康信息搜尋行為研究綜述[J].圖書情報工作,2012,56(19):128-132.

[6]2018年第一季度國內移動社交行業報告[J].互聯網天地,2019,(4):32-34.

[7]蘇正.微信用戶獲取信息質量的滿意度調查分析[D].鄭州:鄭州大學,2017.

[8]金曉玲,章甸禹,馮慧慧.移動社交媒體中健康類信息傳播效應實證研究[J].情報科學,2018,36(9):129-135.

[9]呂亞蘭,黃成,周虎.微信平臺用戶健康信息行為及其影響因素研究[J].醫學信息學雜志,2018,39(3):77-80.

[10]葉忠楷.微信朋友圈消息轉發意愿影響因素研究[D].北京:北京郵電大學,2016.

[11]Bandura A.Social Cognitive Theory:An Agentic Perspective[J].Annual Review of Psychology,2001,52(1):1-26.

[12]俞守華,周玉意,區晶瑩.農民工信息接受行為影響因素研究[J].圖書情報工作,2010,54(15):44-48.

[13]白波.高校圖書館微信用戶接受行為研究[D].長春:吉林大學,2015.

[14]徐東超.微信用戶對朋友圈廣告接受意愿的影響因素研究[D].長春:吉林大學,2016.

[15]侯筱蓉,付揚,陳娟.基于微信平臺的健康信息用戶感知和效用研究[J].現代情報,2016,36(10):89-9

[16]邱愛梅,陳銘焜.基于UTAUT修正模型的微信朋友圈廣告接受意愿分析[J].統計與決策,2018,34(12):99-102.

[17]金曉玲,馮慧慧,周中允.微信朋友圈中健康信息傳播行為研究[J].管理科學,2017,30(1):73-82.

[18]李東曉.微信用戶健康養生信息的傳播行為分析[J].浙江傳媒學院學報,2016,23(4):90-97,153.

[19]胡鳳霞.微信用戶對朋友圈廣告接受意愿的影響因素研究[D].青島:青島大學,2017.

[20]張敏,馬臻,聶瑞,等.基于二階信息生態鏈的用戶社交健康信息分享意愿的形成機理分析[J].現代情報,2019,39(2):94-104.

[21]胡亞琴,胡茜,何佳桁,等.社會工作視閾下日間照料中心發展階段探索——以斑竹園日間照料中心為例[J].中國市場,2019,(8):117-118,122.

[22]王彥偉,張一萍.留學生文化體驗課程實施關鍵要素質性研究[J].云南師范大學學報:對外漢語教學與研究版,2018,16(6):81-89.

[23]孫曉娥.扎根理論在深度訪談研究中的實例探析[J].西安交通大學學報:社會科學版,2011,31(6):87-92.

[24]Glaser B G,Strauss A L,Strutzel E.The Discovery of Grounded Theory;Strategies for Qualitative Research[J].Nursing Research,1968,17(4):364.

[25]羅紅衛,丁武,王強科,等.開放英語教育零輟學現象之情感因素研究——一項基于NVivo的質性研究報告[J].開放教育研究,2011,17(6):98-103.

[26]張洋,徐佳瑩.我國失地農民社會排斥研究[J].廣東開放大學學報,2017,26(2):97-102.

[27]榮世敏.淺析扎根理論在管理學研究領域里的發展與應用[J].中國科技縱橫,2013,(16):236-238.

[28]李理.基于扎根理論的網絡事件信任傳遞機制研究:以羅爾事件為例[J].全球傳媒學刊,2018,(1):39-52.

[29]袁紅.社會化媒體環境下消費者信息搜尋行為研究[D].武漢:武漢大學,2013.

[30]李璐旸.面向網絡文本的信息可信度研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2011.

[31]Metzger M J.Making Sense of Credibility on the Web:Models for Evaluating Online Information and Recommendations for Future Research[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2007,58(13),2078-2091.

[32]Hovland C I,Janis I L,Kelley H H.Communication and Persuasion;Psychological Studies of Opinion Change,1953.

[33]Cheung C M,Lee M K,Rabjohn N.The Impact of Electronic Word-of-mouth:The Adoption of Online Opinions in Online Customer Communities[J].Internet Research,2008,18(3),229-247.

[34]韓家勤,周偉.風險感知視角下社會穩定風險的屬性識別與政策建議[J/OL].內蒙古農業大學學報:社會科學版,2019,(1):1-8.

(責任編輯:陳 媛)