盧思浩:時間會給我們答案

2020-07-20 16:28:47

中學生天地(B版)

2020年6期

關鍵詞:小說

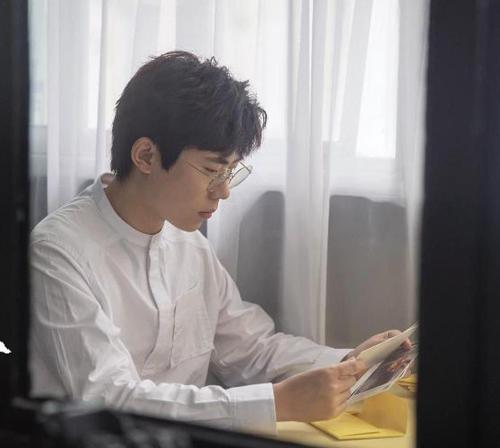

“他讓我堅定做自己,并讓我知道成為自己熱愛的模樣是一件很幸福的事情。”一個女生知道中天即將采訪青年作家盧思浩,特意找到雜志社編輯,發來長長的一段話。在那段話的結尾,她說:“我經常臨睡時在寢室床上的小桌板前翻閱他的文字,就像是有人在我身邊輕輕地拍了拍我肩膀‘不用怕,我一直都在。”

和這位女生一樣的中學生讀者不在少數,他們把QQ簽名換成盧思浩作品中的句子,喜歡在閱讀課分享他的文章。他們說,盧思浩的文字給予他們溫暖的慰藉。抱著“為什么會有這么多中學生如此喜愛他”的想法,我們邀請了盧思浩做客此次的中天會客室。在他的回答中,我們找到了關于這個問題的答案。

記=本刊記者 朱詩琪

盧=盧思浩

圖=本人提供

我討厭孤獨,但習慣了它

記:讀者們特別好奇你的高中生活,能不能分享一件你高中時印象最深刻的事?

盧:“中學”這兩個字離我其實有些遙遠了,記憶里自己算是那種很聽話的學生,但骨子里還是一個熱血的中二少年,特別喜歡把作業想象成電影里的反派,然后用筆一個個把它們挑落馬下。碰上做不出來的題目,我就跟它死磕,導致我基本上是最后幾個交作業的學生。

至于高中印象最深刻的事啊,就是有一次校園廣播放起了周杰倫的歌。那天剛好下大雨,我們全體學生要求播放《晴天》。沒想到那首歌剛放完,天就真的放晴了。或許音樂真的是有魔力的,說到這里,我想起來那時候我會偷偷用MP3,下載的都是周杰倫和五月天的歌。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:14:42

紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:14:40

紅豆(2022年3期)2022-06-28 07:03:42

英語文摘(2021年2期)2021-07-22 07:57:06

文苑(2020年11期)2020-11-19 11:45:11

意林·全彩Color(2019年9期)2019-10-17 02:25:50

作品(2017年4期)2017-05-17 01:14:32

中學語文(2015年18期)2015-03-01 03:51:29

西南學林(2014年0期)2014-11-12 13:09:28

小說月刊(2014年8期)2014-04-19 02:39:11

- 中學生天地(B版)的其它文章

- 火星,人類未來的家園

- 新鮮匯

- 永遠像孩子一樣擁有玩耍的能力

- 最好的安慰

- 親愛的孤獨

- 順流而下的告別