民用無人機故障/事故原因分析

谷全祥 蔡琰 吳強

民用無人機在運行過程中可能面臨多種威脅,由此導致故障/事故。特別是在民用無人機應用領域快速擴展,裝備數量急劇提升的背景下,亟需針對各種威脅因素及可能導致的故障/事故進行分析,為開展民用無人機飛行安全測試提供依據。

無人機事故頻發

由于民用無人機與軍用無人機在技術機理和事故原因上具有很高的相似性,可以從軍用無人機大規模裝備后的早期統計數據對無人機的事故頻次進行觀察。

裝備軍用無人機數量最多、累計操控飛行時間最長的當屬美軍,其無人機事故亦最多,相對最具典型性。據2014年《華盛頓郵報》一篇詳細研究美國軍方報告的文章稱,自2001年9月至2013年底,美軍無人機共發生418起重大事故。其中194起被列為“甲級”事故(即整架無人機嚴重受損或報銷,涉及金錢損失數字超過200萬美元),224起被列為“乙級”事故(金錢損失數字由50萬美元至200萬美元不等)。從絕對數上看,這一數字和同一時期美軍有人駕駛飛機的事故相當,而從事故率上看,則遠遠超過有人駕駛飛機。美國空軍相關資料稱,“捕食者”無人機在服役初期,墜毀率一直居高不下,每飛行10萬小時就發生13.7起A類事故。2009年以來,隨著空軍使用經驗越來越豐富,“捕食者”無人機的A級事故率下降到每飛行10萬小時發生4.79起。而更為先進的“死神”無人機的A級事故率為每10萬小時3.17起。即便如此,它們的事故率遠高于有人駕駛戰斗機。F-16和F-15的10萬小時的A級事故率分別為1.96和1.47起。2013年6月,美國陸軍安全官員稱,在過去9個月,陸軍無人機墜毀率是陸軍有人駕駛飛機的10倍。實際數字還要大得多。約55%的“獵人”無人機在訓練和作戰行動中因各種原因失事,至少38%的“影子”無人機也曾發生重大事故。

近年來,隨著民用無人機應用領域的快速擴展,特別是消費級無人機的急劇攀升,各類民用無人機事故頻發。2017年1-10月,加拿大交通部共收到1596起無人機事故的報告。

故障,事故原因分析

一般來說,導致民用無人機飛行事故的主要因素導致包括:操縱錯誤/失誤、機械故障、軟件故障、通信故障、電磁干擾、地磁紊亂、全球定位系統(GPS)受到干擾、惡劣天氣、機體結構強度不足等。

操縱錯誤/失誤

主要包括操作員不掌握操縱方法、不了解飛行原理、缺乏常識(尤其是電子特性知識方面)、技能/經驗不足、失誤等。例如民用無人機產品說明書強調視線內飛行,保證遙控器發射電波的傳播,避免其他物體遮擋造成信號丟失/信號減弱。但實際使用中,經常出現因遙控鏈路被遮斷而導致炸機。

某無人機資訊網站統計,從201 3年到2016年的1800條消費級無人機事故中,85%以上的無人機事故是由于用戶操作不當引起的,只有少部分是因為部件失靈或其他不可抗力發生。由于操縱錯誤/失誤導致的消費級無人機產品常見事故主要包括以下三種情況:

(1)超視距飛行時發生側邊或后邊撞擊;

(2)用戶在啟用姿態模式后操作不穩而導致撞擊;

(3)用戶對功能理解有偏差,導致返航撞擊或者其他事故。

對于第一視角飛行控制的大中型無人機更容易出現失誤。盡管無人機都安裝有攝像頭和高科技傳感器,但這些儀器永遠無法完全取代坐在駕駛艙內的飛行員的感官。有專家指出,飛行員的前庭器官猶如一個小型的慣性制導系統,人類依靠它來感知自身的運動。無人機的操作員由于位于地面,無法親自感受無人機的運動,操縱起來自然沒有在飛機座艙里那樣精確。因此,無人機操作員必須經過嚴格培訓,取得資格后,才能實際操作。工作期間,還要經常參加各種操作培訓。即使這樣,仍避免不了失誤,特別是在操作無人機降落時發生操縱感受偏差而導致事故。

機械故障導致事故

機械事故是導致無人機失控的主要因素之一,多在于電池脫落、關鍵連接部件失效、動力傳輸部件失靈等。

以可折疊的GoPro公司推出的Karma無人機為例。據Recode中文站2016年1月7日報道,被視為大疆消費級產品重要競爭對手的Karma無人機可能突然失去動力從空中掉落,導致損壞。GoPro公司召回了所有Karma無人機,而用戶均獲得了全額退款。公司首席執行官尼克·伍德曼(NickWoodman)在美國國際消費電子展(CES)上表示,故障是由于“基本的電池固定問題”。

2009年3月20日,一架“死神”在加利福尼亞州訓練時墜毀,事故原因是燃油系統的一個溫控閥出現故障,事后調查發現該閥門是專為工業應用設計的,并不適用于飛機,由于未經過充分的、各種飛行環境的測試,導致這一缺陷沒有在交付前顯示,從而在實際飛行中遭遇了事故。

軟件故障

機載系統的軟件故障也是無人機發生事故的原因之一。2007年12月10日,美國一架登記號為A008的A160T“蜂烏”無人直升機在加利福尼亞州試飛時墜毀。波音公司的事故調查委員會確定,飛行試驗事故發生的原因是在飛行過程中,飛行計算機內的傳感器數據更新被停止,傳感器對控制系統的反饋失效,導致飛機失去了飛行控制,幾乎是垂直撞向了地面,最終導致無人機墜毀。

通信故障

澳洲皇家墨爾本理工大學和埃迪斯科文大學的一個研究小組表示:無人機事故頻發的罪魁禍首是技術故障。研究小組分析了2006 - 2016年期間澳大利亞發生的150起無人機事故,他們發現其+64%的事故是由于無人機失靈造成。而在大多數案例中,通信故障問題導致無人機發生事故。無人機主要依靠無線傳輸進行導航和控制,但這些通信鏈接非常脆弱,容易因各種形式的干擾而中斷。

無人機主要依靠無線傳輸進行導航和控制,但是通信鏈接容易因各種形式的干擾而中斷。理論上,出現通信鏈路短暫中斷時,無人機會根據程序沿一個圓形或者其他預定軌跡飛行,直到通信鏈接恢復。在最壞的情況下,它們會自動返回發射基地。但記錄顯示,情況并不都是如此。在超過1/4的最嚴重無人機墜毀事故中,都發生了通信鏈接崩潰或丟失的問題。

此外,通信鏈路中的時滯也是由于很多無人機需要經過衛星進行控制,由地面控制站到衛星再到無人機,然后無人機的信息反饋到衛星再反饋到地面站,如果在這個環節中因通信故障發生較長時滯,會導致飛行員在很多情況下無法做出及時、正確的決策,最終釀成大錯。

電磁干擾

2011~2014年期間,某超高壓輸電公司用無人機進行輸電線路巡檢過程中,出現了多次的失控現象,失控后無人機在空中發生不規則螺旋式旋轉下降,操控人員經過多次模式切換與緊急調整均無效,無人機約1min后高空墜落。

故障發生后經過調查分析,排除由于人員誤操作造成墜機的可能。后經研究和事故排查認為:事故可能是高壓線電磁場導致無人機定向發生故障,產生原因是浪涌磁場和地磁場紊亂所致。

地磁紊亂

電子羅盤作為無人機產品的重要組成部件,以地磁場作為指北的參考依據,承載著為無人機引導絕對方位的功能。對于多旋翼類飛行器,電子指北針元件是相對關鍵的部件,對無人機的穩定飛行有著重要的作用。在實際使用中,鋼鐵制船舶、建筑、含鐵量較大的山體可能導致局部范圍地磁紊亂,導致無人機電子羅盤工作不正常。同時,由于無人機內部電子羅盤和其余電子元器件距離較近,當無人機內部系統排布不合理時也會導致電子羅盤受到磁場干擾。無人機在失去定向功能后往往發生自轉,在高速運動時很可能導致失去平衡而墜地。

GPS受到干擾

民用無人機需要GPS等衛星信號進行定位,以穩定懸停、盤旋和按照指定航線飛行。但是,在實際使用環境中,GPS天線可能被屏蔽,或被附近電磁場干擾,甚至被他人惡意干擾,進而導致無法正常使用。

惡劣天氣

惡劣天氣常導致無人機事故發生,民用無人機如此,軍用無人機亦然。在軍用無人機方面,惡劣天氣原因導致墜機事故也比比皆是。2001年11月2日,美國空軍一架“捕食者”在阿富汗“持久自由”行動中墜毀。空軍在新聞發布會上披露,可能是天氣惡劣所致。惡劣的戰區環境可能對無人機造成嚴重傷害。據統計,環境因素造成的飛行事故約占23.2%。洛克希德·馬丁公司的報告稱阿富汗和伊拉克荒漠中的沙礫能像細菌一樣鉆進無人機暴露的儀表設備和動力艙中。美國第4機械化步兵師曾在伊拉克戰場征戰9個月,使用的“先鋒”“探索者”“銀狐”等戰術無人偵察機因氣候原因損失達數十架之多。

機體結構強度不足

2017年6月28日,Facebook公司的“天鷹座”(Aq uila)無人機在接近美國亞利桑那州尤馬的地方,遭遇“結構故障”,所幸此次事故沒有造成人員傷亡,但無人機本身受到嚴重損壞,已經不再適航。

美國國家運輸安全委員會的調查顯示,無人機由于右側機翼的結構性問題,在完成96min飛行測試后降落時發生事故。Facebook無人機在降落時只能通過自動化模式進行。無人機通過分析風速和氣溫等信息自動調整最佳降落方法。無人機降落時,操作員估計風速約為7kn.,但實際風速卻突然增加至18kn.。自動降落系統因為無人機的機頭角度過低,提升空速并轉動右翼,由于右翼結構不足而導致損壞。開展安全性測試勢在必行。

當前,許多民用無人機本身缺乏足夠的測試,在沒有排除機械缺陷、軟件缺陷、通信缺陷等問題時匆匆忙忙交付客戶,導致實際使用中故障頻發,甚至發生嚴重事故。為此,加強民用無人機安全性測試(包括飛行測試和時間積累測試)勢在必行。

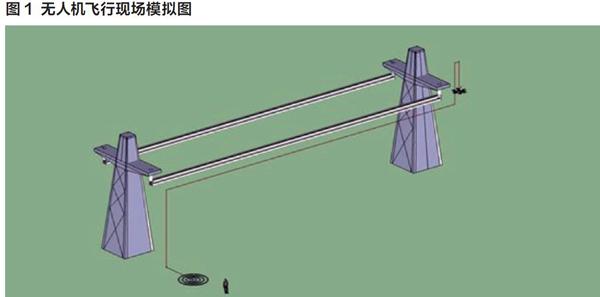

測試環境是安全性測試的必備條件和基礎。民用無人機的測試環境分為地面模擬空中環境和空中實際飛行測試環境。在民用無人機測試環境及方法研究中,應當秉承頂層輸入、逐步細化、循環迭代的思路有序開展:

第一步,頂層輸入,開展民用無人機事故搜集和分析,開展民用無人機故障視圖、事故視圖和測試視圖的研究,作為測試環境研究的原始輸入和測試大綱研究的主要方向。

第二步,開展測試環境建設方案的細化研究,并根據民用無人機在各個環境的使用作業特點,開展測試視圖的深化和細化研究,形成具體的、具有操作性的測試大綱。

第三步,在民用無人機飛行安全性測試環境建設過程中不斷與頂層輸入開展交流和反饋、研究,逐步完善測試大綱。