基于系統動力學的上海港節能減排政策仿真

周 鑫, 真 虹, 趙 楠

(1. 上海海事大學 交通運輸學院, 上海 201306; 2. 上海國際航運研究中心, 上海 200082)

港口作為水陸交通樞紐,能為船舶停靠、貨物裝卸提供場所,是交通運輸系統中的耗能大戶,在節能減排方面具有巨大的潛能和空間。[1]港口發展強調在節能減排約束下的可持續發展,政策導向注重港口經濟和資源、環境協調發展,政策手段兼顧行政命令和市場手段,并貫穿到港口生產的各個環節。[2]隨著港口節能減排壓力的不斷增大,節能減排政策運行環境的復雜性、不確定性和無序性不斷加劇。[3]如何平衡節能減排與其他社會經濟目標,單政策實施力度的改變會帶來何種效果,以及如何最大化組合政策的協同效益等問題都值得進一步探討。

目前,國內外學者對港口節能減排政策的研究以基于歷史數據的靜態評價為主,例如:劉翠蓮等[4]運用層次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHHP)-模糊綜合評價法建立港口節能減排評價指標體系,CHANG等[5]建立計算排放的評估模型,評估綠色港口政策的有效性;陳敏慧等[6]采用灰色定權聚類模型結合指標序優勢權重法,對上海港等港口的節能減排管理水平進行評價分析;WOO等[7]以釜山港為例,從經濟和環境的角度分析環境政策對港口的影響。

雖然國內外學者在港口節能減排政策方面已取得一定的理論和應用成果,但在政策干預效果研究方面,定性研究遠多于定量研究,政策的系統性和針對性研究有待深入開展。已有的研究缺乏從系統的角度對港口節能減排進行動態演化,既無法得知當前采取的各種節能減排政策的效果是否符合預期,也無法預估各種節能減排政策在不同實施力度下的效果,難以進行動態檢驗和優化。

由國內外研究現狀可知,系統動力學(System Dynamics,SD)尚未應用到港口節能減排政策領域。SD作為研究復雜系統的有效辦法,可處理高階次、非線性和時變的復雜問題[8],已在國內外諸多領域得到廣泛應用。鑒于港口節能減排系統的復雜性和動態性,本文嘗試運用SD構建模型,將抽象的宏觀系統通過反饋結構和參數方程予以具象化,通過模擬系統在不同策略因素下的動態變化趨勢,做出長期、動態、戰略性的分析和決策,為今后港口節能減排政策的優化提供參考。

1 港口節能減排路徑和政策分析

1.1 港口節能減排路徑分析

港口節能減排路徑主要包括碼頭和靠港船舶等2個主體,本文主要研究港口前沿,暫不考慮港口后方的到港車輛和港外集卡。

1.1.1碼頭節能減排路徑

碼頭的能源消耗和大氣污染物通常在碼頭生產作業過程中產生,從碼頭裝卸工藝流程的角度分析,主要涉及碼頭前沿裝卸機械、堆場裝卸機械和水平運輸機械等,將這些設備的動力燃料由柴油轉換為清潔燃料或改用電力是實現節能減排的關鍵,措施包括RTG(Rubber Tyre Gantry)“油改電/氣”、港區流動機械(拖車、牽引車和集卡)液化天然氣(Liquefied Natural Gas, LNG)清潔能源動力改造和港口船舶岸基供電系統(岸電)建設等。

1.1.2靠港船舶節能減排路徑

靠港船舶節能減排包括船舶航行和船舶泊岸兩個階段。船舶在航行中,能源消耗和大氣污染物排放來自于船舶主機和副機的運行,控制措施除已降低船舶航速以外,最有效的是將船用燃料油換成低硫燃料;船舶在靠岸時會關閉主機,但仍需要電力維持船上設備的運轉,此時可選擇接通岸電或使用船上的副機發電:若使用岸電,可實現零排放;若使用船舶副機發電,則需將船用燃油轉換成低硫油。此外,船舶在靠泊過程中需要拖船輔助,采用LNG動力的拖船可大大減少大氣污染物排放。

1.2 上海港節能減排政策分析

上海基于《交通運輸節能環保“十三五”發展規劃》(簡稱“規劃”),針對區域內的港口出臺了一系列指導性辦法和政策,從技術、財政和市場等方面加大港口節能減排工作力度。本文將港口節能減排政策分為技術手段、財政激勵、市場機制和運營管理等4類(見表1)。

表1 港口節能減排政策調控因素及選取依據

2 港口節能減排系統動力學模型構建

2.1 模型邊界分析和假設

考慮到港口的節能減排路徑和國家宏觀戰略的屬性,確立碼頭、靠港船舶、港口效益、能源和環境等5個子系統,構成港口節能減排系統的邊界,并將政策參數作為系統輸入值融入整個系統。

在建立模型時,需剔除無關全局的次要影響因素,引入合理的假設條件。主要假設包括:

1) 對港口范圍的界定參考《中華人民共和國港口法》對港口的定義,包括供船舶進出、停泊、靠泊的水域和供貨物裝卸、駁運、儲存的陸域,不考慮港口后方物流設施。

2) 對衡量節能減排效果標量的選取,參考“規劃”中明確提出的指標,包括港口生產單位吞吐量能耗和CO2、SOx、NOx排放。

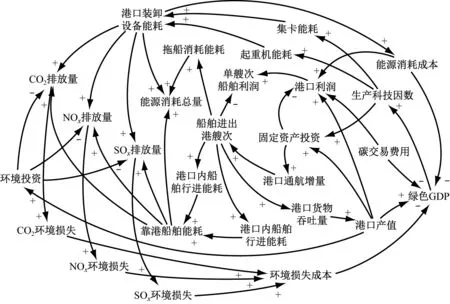

2.2 系統因果反饋回路分析

碼頭-靠港船舶-經濟-能源-環境是一個相互作用、相互制約的復雜巨型系統。系統中的政策因素會對各子系統要素之間的關聯程度和反饋速率產生一定的影響。根據系統主要變量之間的關聯反饋機制,運用系統動力學軟件Vensim PLE 7.3.4繪制系統因果回路圖,見圖1。

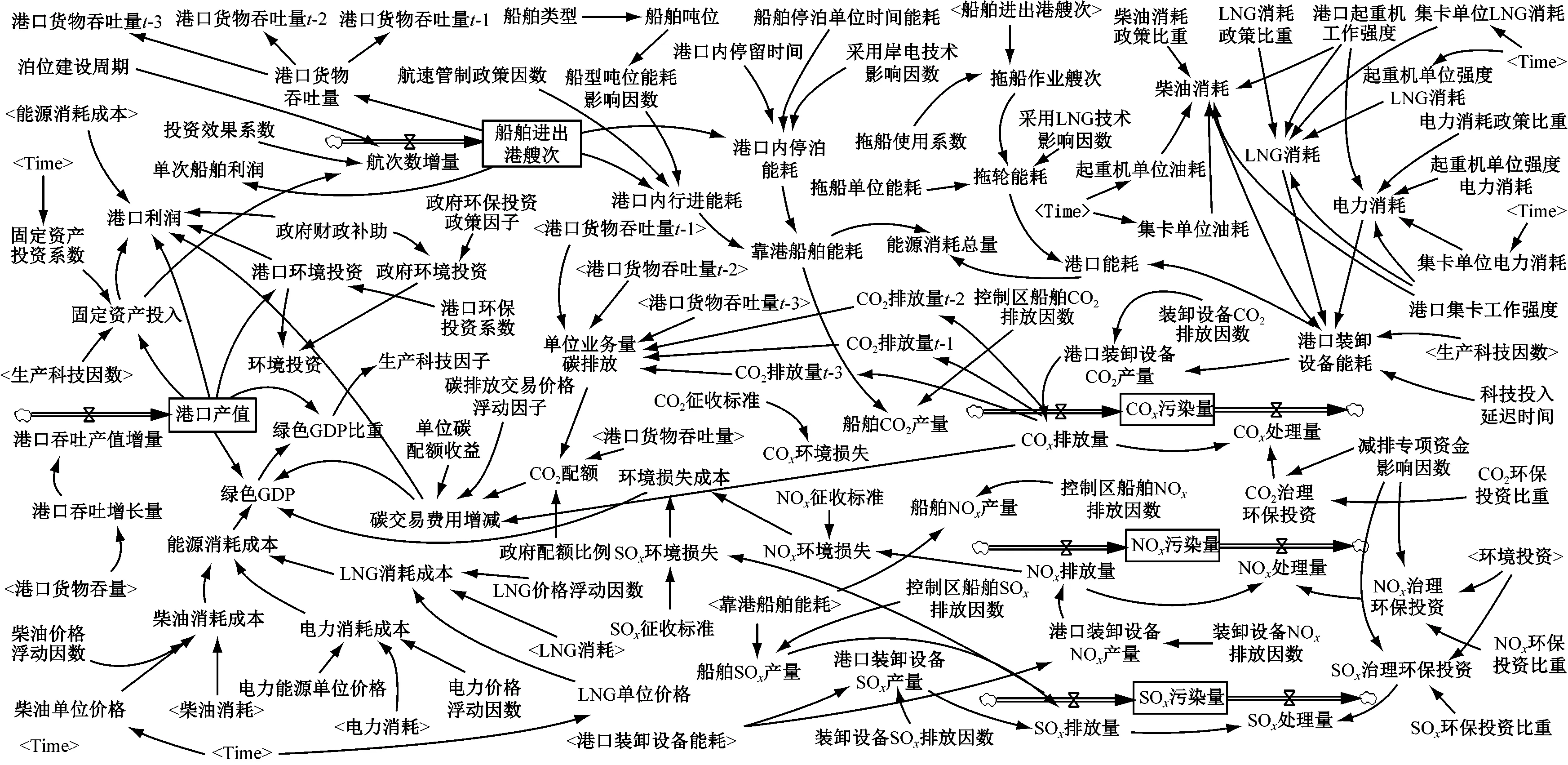

2.3 系統流圖和參數方程

在系統因果回路圖的基礎上,進一步區分水平變量、速率變量和輔助變量,構造港口節能減排系統流圖(見圖2),并通過參數方程反映系統要素之間的數量關系。

圖1 港口節能減排系統因果回路圖

注:以某一年的港口吞吐量為基準,“港口貨物吞吐量t-1”為往前第一年的港口吞吐量;“港口貨物吞吐量t-2”為往前第二年的港口吞吐量;“港口貨物吞吐量t-3”為往前第三年的港口吞吐量

主要方程式包括:

1) 港口產值=INTEG(港口吞吐產值增量,初始值),107元。

2) 港口利潤=港口產值-碳交易費用增減-固定資產投入-能源消耗成本-港口環境投資+政府財政補助,107元。

3) 綠色GDP(Gross Domestic Product)=港口產值-能源消耗成本-環境損失成本-碳交易費用增減,107元。

4) 固定資產投入=固定資產投資系數×港口產值×生產科技因數,107元。

5) 環境投資=港口產值×港口環保投資系數+政府財政補助×政府環保投資政策因數,107元。

6) 港口吞吐產值增量=(港口貨物吞吐量×21.85+25 394)/1 000,107元。

7) 港口貨物吞吐量=船舶進出港艘次×118.4+34 600,104t。

8) 船舶進出港艘次=INTEG (港口通航增量,初始值),104艘次。

9) 拖船靠作業艘次=船舶進出港艘次×拖船使用系數,104艘次。

10) 靠港船舶能耗=(港口內行進能耗+港口內停泊能耗)×折標準煤系數,噸標準煤。

11) 港口內停泊能耗=港口內停泊時間×船舶停泊單位時間能耗×船舶進出港艘次×(2-采用岸電技術影響因數),t。

12) 港口內行進能耗=船舶進出港艘次×單艘次船舶能耗×(2-航速管制政策因數),t。

13) 港口裝卸設備能耗=(LNG消耗×折標準煤系數+柴油消耗×折標準煤系數+電力消耗×折標準煤系數)×DELAY1I(生產科技因數,科技投入延遲時間,1),噸標準煤。

14) LNG/柴油/電力消耗=(集卡單位LNG/柴油/電力消耗×港口集卡工作強度+起重機單位強度LNG/柴油/電力消耗×港口起重機工作強度)×LNG/柴油/電力消耗政策比例,t/a。

15) 拖船能耗=拖船單位能耗×拖船作業艘次數×(2-采用LNG技術影響因數)×折標準煤系數,噸標準煤。

16) CO2/NOx/SOx污染量=INTEG(CO2/NOx/SOx排放量-CO2/NOx/SOx處理量,初始值),t。

17) CO2/NOx/SOx排放量=船舶CO2/NOx/SOx產量+裝卸設備CO2/NOx/SOx產量,t。

18) CO2/NOx/SOx治理環保投資=CO2/NOx/SOx環保投資比例×節能減排專項資金影響因數×環境投資,107元。

19) 碳交易費用增減=(CO2排放量-CO2配額)×單位碳配額收益×碳排放交易價格浮動因數,104元。

20) CO2配額=港口貨物吞吐量×歷史強度基數(前3 a單位業務量碳排放的加權平均值)×碳排放配額比例,t。

3 仿真實例

3.1 數據來源

以上海港為仿真實例,模型主要數據來源于《中國港口年鑒》《上海統計年鑒》《上海環境年鑒》《上港集團年度報告》《上港集團可持續發展報告》《上海市綠色交通發展年度報告》《交通運輸行業發展統計公報》等資料和上海海事局、上海引航站、上海市環境監測中心等官網。基于歷史數據,運用算術平均、加權平均、回歸擬合、表函數和試模擬定值等方法確定模型參數值。

3.2 模型檢驗

模型設2012年為起始年,2030年為終止年,仿真步長為1 a。選取2012—2018年作為檢驗年限,進行系統邊界檢驗、量綱一致性檢驗、歷史性檢驗和敏感性檢驗,檢驗結果驗證了模型的有效性和穩定性,表明模型能較為準確地描述現實系統。

3.3 仿真方案

為考察港口節能減排現行政策的成效,并分析改變政策實施力度帶來的效果,將港口節能減排政策分為4個維度進行模擬仿真,以觀察輸出變量的變化趨勢。

3.3.1技術手段維度

設定岸電設施覆蓋率、RTG“油改電/氣”完成率和LNG動力車/船比例為技術手段的政策的調控因素,通過改變相應參數值(見表2),對政策進行模擬仿真,結果見圖3。

表2 技術手段政策調控方案

圖3 技術手段政策仿真模擬

港口節能減排的技術手段主要應用于靠港船舶和港口碼頭兩個主體上。由圖3可知:技術手段3的仿真曲線明顯低于技術手段1,說明在優化能源消耗結構后,節能減排效果顯著且能源消耗成本下降,但受能源價格浮動的影響,后期能源成本有所回升。在技術手段中,推廣使用岸電設施能極大地降低靠港船舶的能耗,但對能源消耗總量的仿真曲線走勢影響不大,因為靠港船舶能耗在整個系統中所占份額較小,且該系統暫不考慮岸電電力上游環節的能耗和排放。

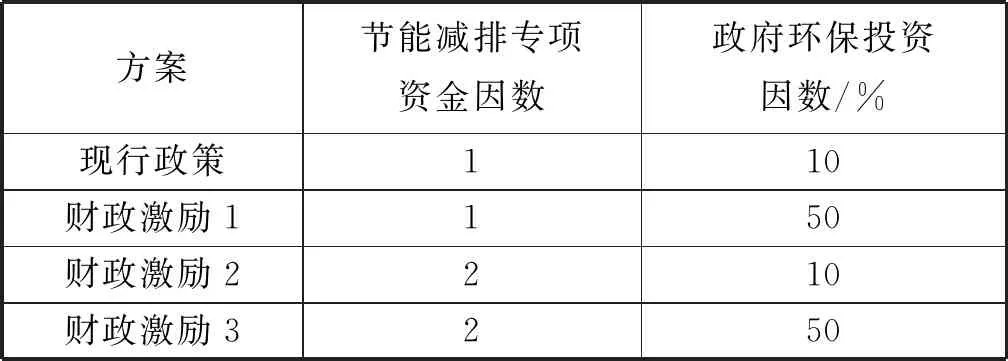

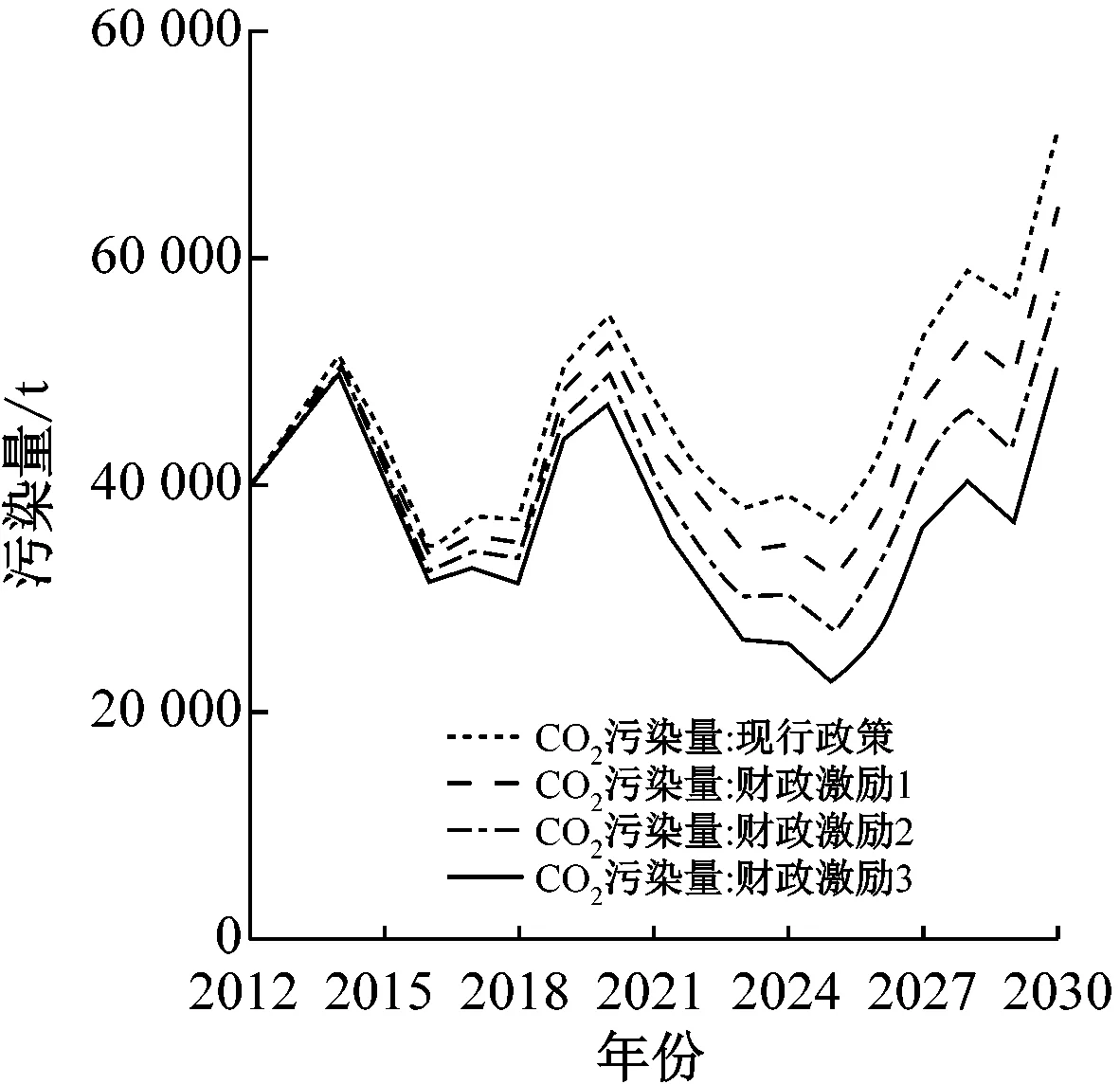

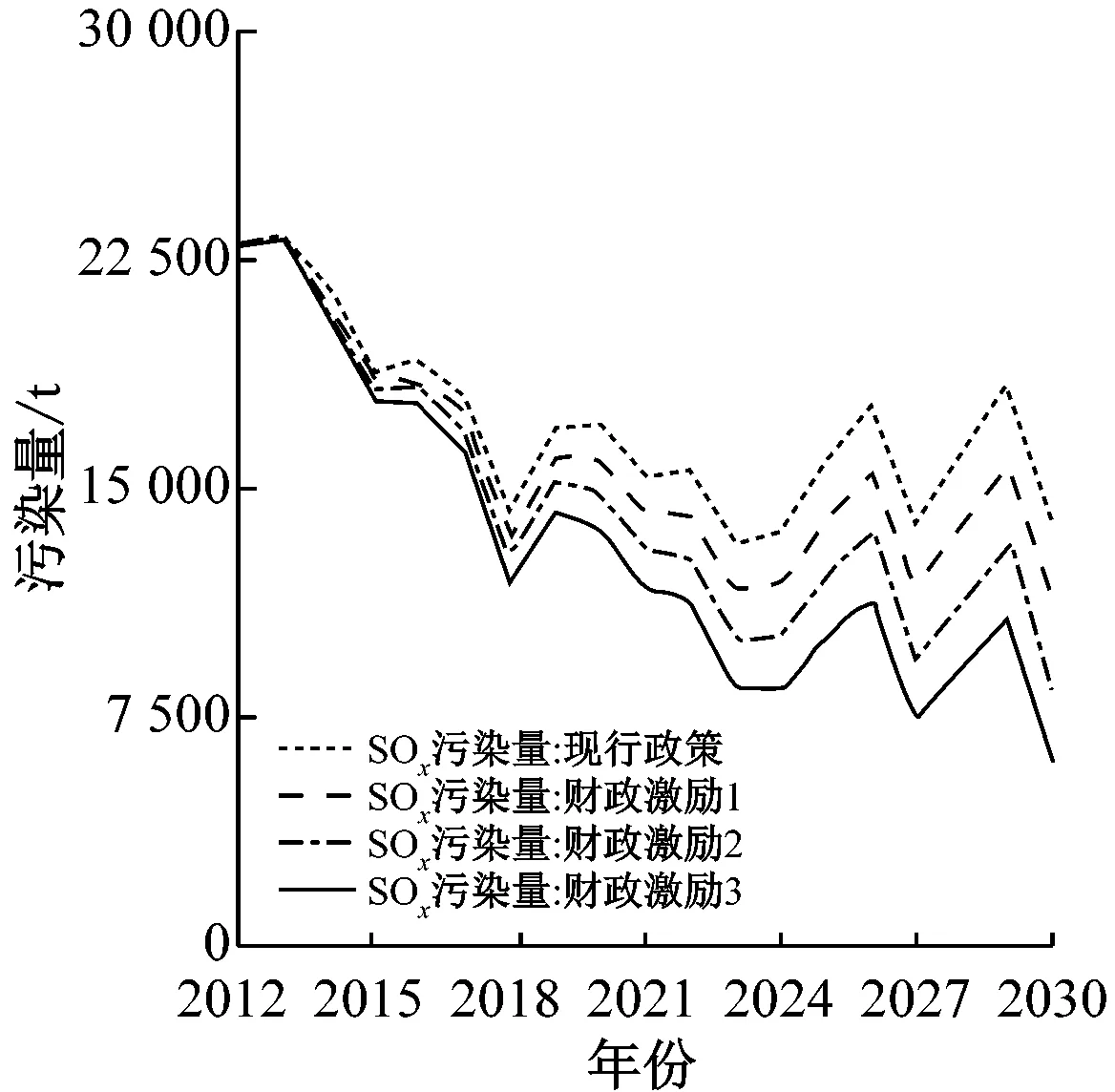

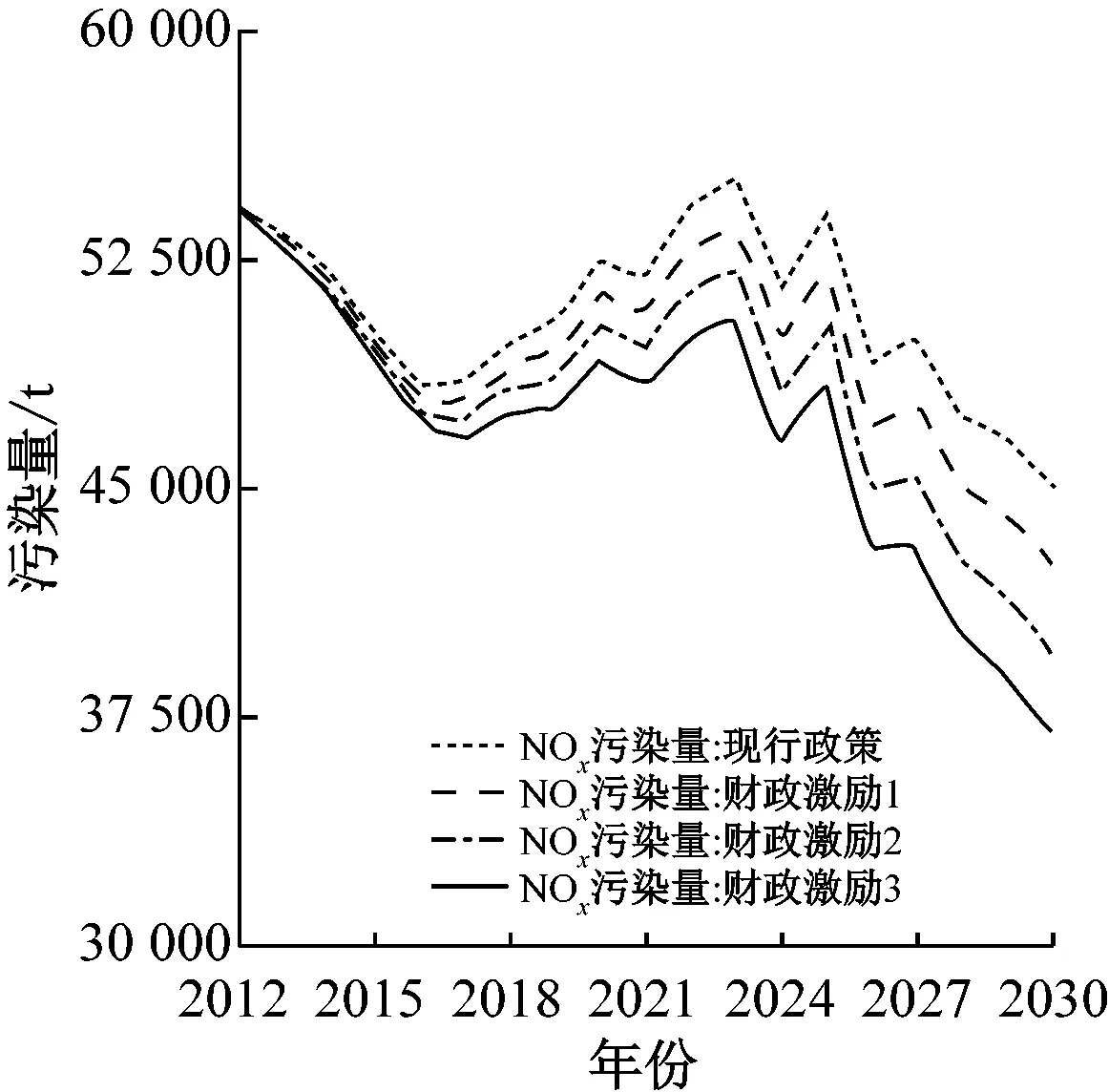

3.3.2財政激勵維度

財政激勵維度設定節能減排專項資金和政府環保投資為財政激勵政策的調控因素,其影響因數初始值均為1,通過改變政策的實施強度(見表3)進行模擬仿真,結果見圖4。

表3 財政激勵政策調控方案

a) CO2污染量

b) SO2污染量

c) NOx污染量

隨著政策實施強度的提升,港口系統CO2、SOx和NOx污染量均有所下降,且隨著時間的推移,與現行政策下污染量的差值逐漸拉大,說明強化財政政策可在一定程度上拓展港口節能減排的潛能空間。對比財政激勵1和財政激勵2可知:增加節能減排專項資金比加大政府環保投資力度的仿真結果曲線斜率更大,即減排效果更好。究其原因,主要是節能減排專項資金對港口節能減排項目更具有直接推動力,一般而言,有針對性的財政政策的激勵作用會更有效果。

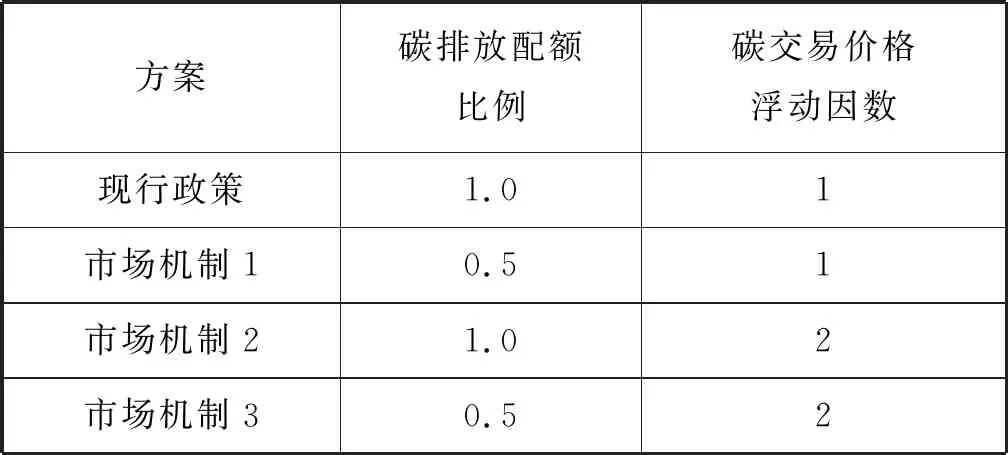

3.3.3市場機制維度

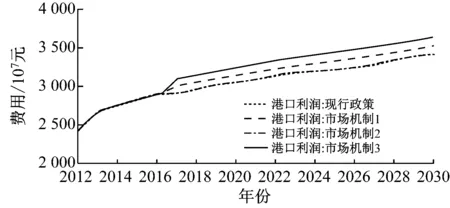

在碳排放交易市場中,設定碳排放配額和碳排放交易價格為政策調控因素,通過改變相應參數值(見表4),對市場機制政策進行模擬仿真,結果見圖5。

表4 市場機制政策調控方案

由圖5可知:碳排放交易政策對港口的碳減排效果明顯。在政策方案中,逐漸減少碳排放配額是必然趨勢。隨著碳排放交易價格的提高,碳排放成本將提高,高成本能促使港口集團自發進行節能減排。由仿真結果可知:當碳交易轉虧為盈后,對應的港口利潤將有所提高,為獲得更高的碳排放收益,港口集團仍會持續推進節能減排工作,實現良性循環;同時,碳排放配額越低,利潤增長越快,碳交易價格上浮的影響相對越小。

a) 港口利潤

b) 碳交易費用增加

3.3.4運營管理維度

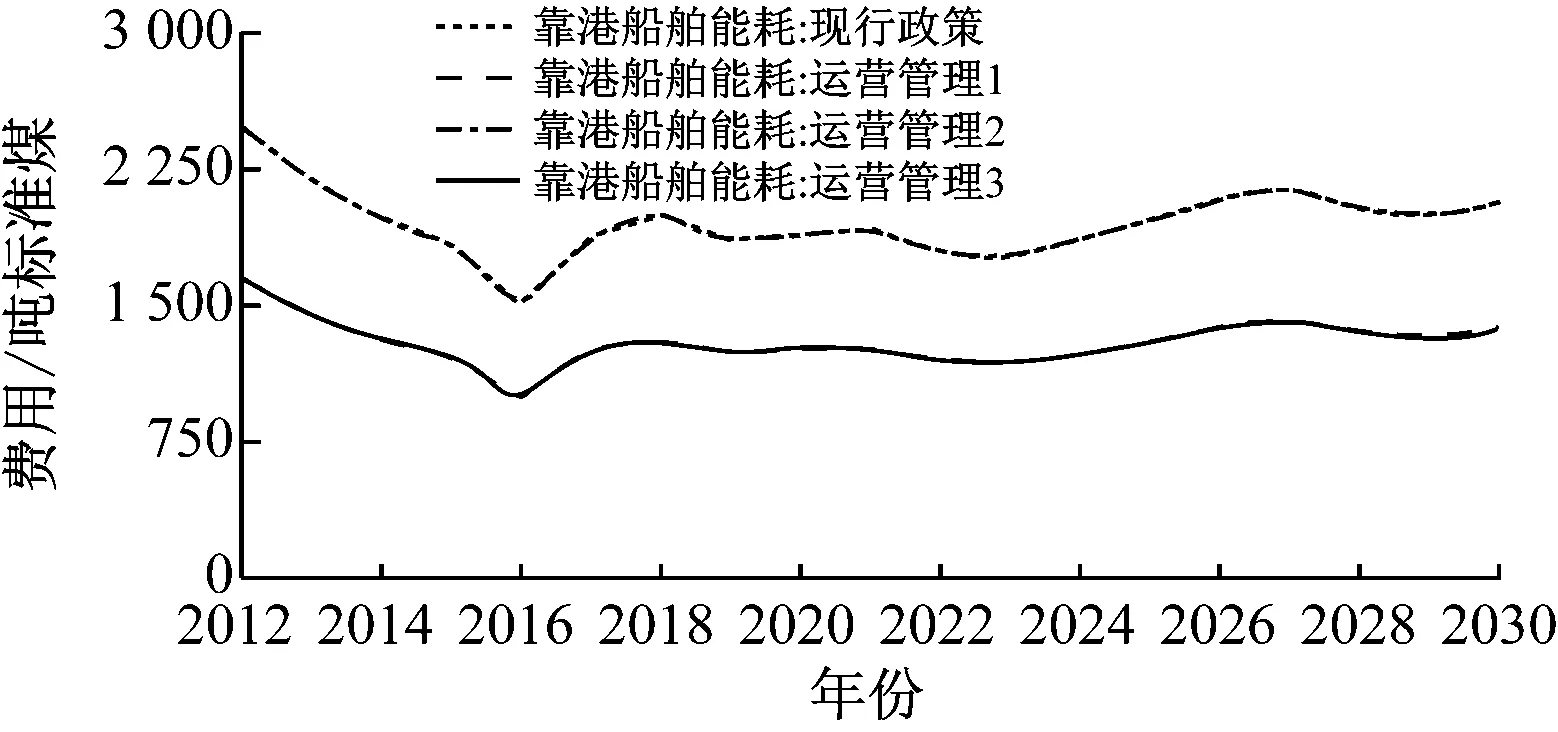

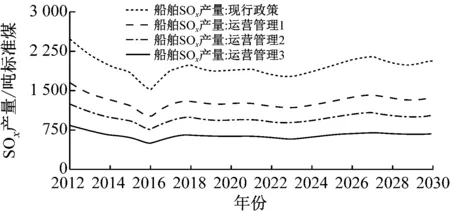

運營管理維度設定航速管制和船舶排放控制區管控為運營管理政策的調控因素,通過改變相應的參數值(見表5),對運營管理政策進行模擬仿真,結果見圖6。

表5 運營管理政策調控方案

由圖6可知:在靠港船舶能耗方面,運營管理1的仿真曲線明顯低于現行政策,說明對港口水域內的船舶進行航速管制,能有效降低船舶能耗和大氣污染物排放,而船舶使用低硫油對船舶能耗的影響甚微,運營管理2與現行政策的仿真曲線基本重合;但在船舶SOx產量方面,運營管理3優于運營管理2,這是因為設立船舶硫排放控制區意味著強制限制區域內船舶的硫排放,能直接降低靠港船舶SOx產量。

3.4 仿真結果對比分析

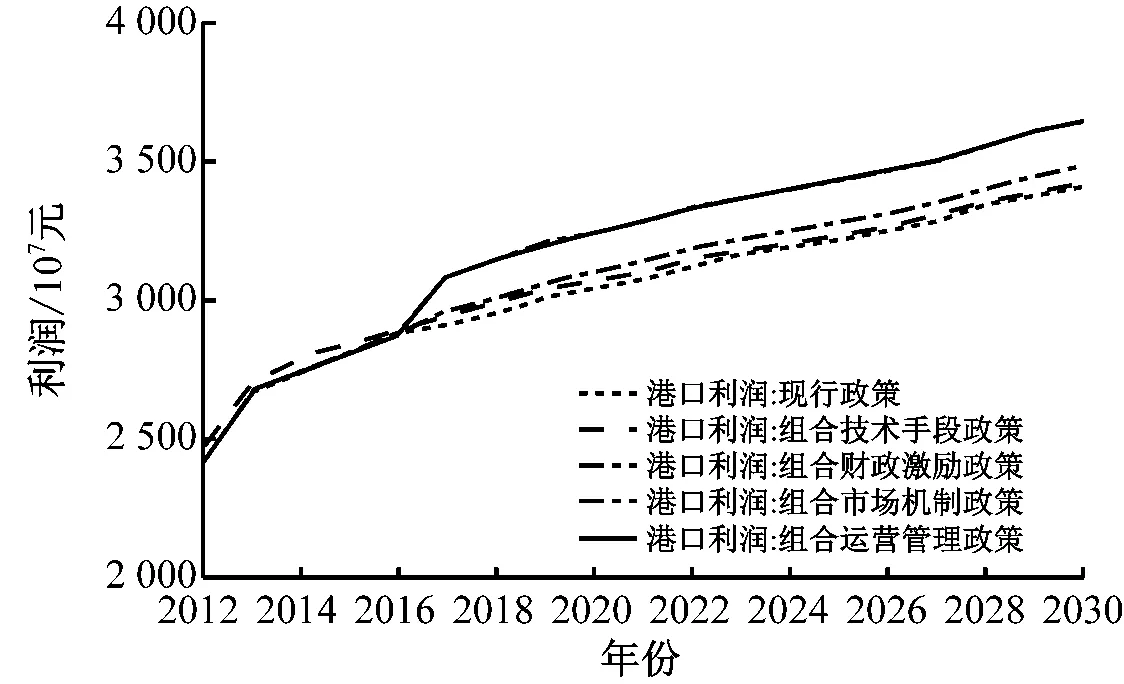

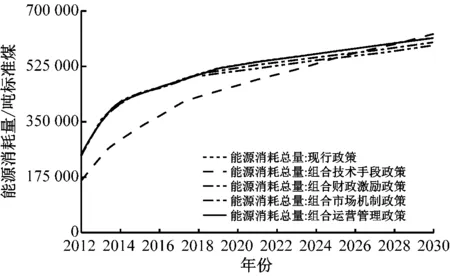

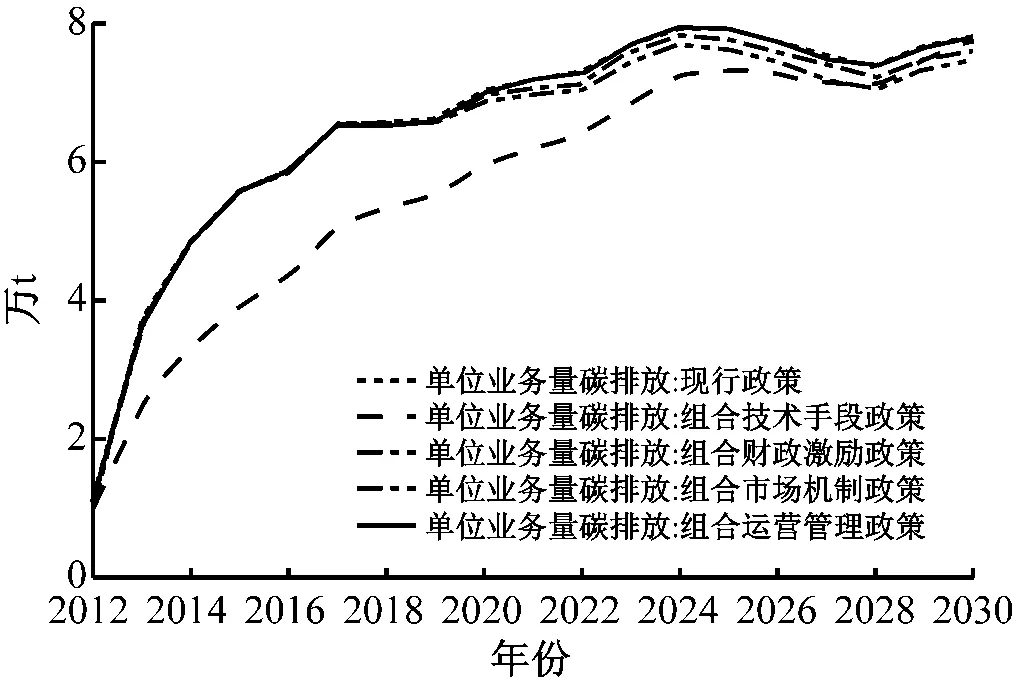

為比較不同政策維度取得的節能減排效果,以上述4類政策各自組合方案(即技術手段3+市場機制3+運營管理3)的調控因素作為輸入變量,以港口利潤、能源消耗總量和單位業務量碳排放作為系統的輸出指標,進行對比分析,結果見圖7。

a) 靠港船舶能耗

b) 船舶SOx產量

a) 港口利潤

b) 能源消耗總量

c) 單位業務量碳排放

在設定的參數值下,各項組合政策的仿真結果均優于現行政策,充分說明這4個維度的政策調控均在一定程度上促進了港口節能減排且兼顧港口的經濟效益。技術手段對港口減排效率的作用較為明顯。但是,考慮研發周期和技術轉化的延遲,而財政政策作為激勵性政策,約束能力較為有限,因此從長遠的角度考慮,市場機制的建立和完善是促進港口節能減排的主要發展趨勢,在一定程度上能推動技術手段的有效應用。

4 結束語

本文以港口節能減排系統為研究對象,基于靠港船舶、碼頭、港口效益、能源和環境等系統要素之間的交互聯系建立港口節能減排系統動力學模型,并以上海港為例,考察港口相關節能減排政策的有效性和效力大小。通過仿真對港口節能減排相關政策的改進和強化有方向性地把握,主要得出以下結論:

1) 港口節能減排主要依靠港作機械能源消耗結構的優化。加快起重機“油改電”和港區車輛/拖船“油改氣”進程,可有效實現港作機械的降耗減排,并降低港口的能源消耗成本;提高岸電覆蓋率、執行港口水域內航速管制和實施排放控制區內的硫排放控制等3項政策雖然對靠港船舶的作用顯著,但對整個港口系統的影響甚微。

2) 加大財政政策實施力度有利于擴大港口在中后期的節能減排空間。財政投入增加,不僅會使港口能耗排放有所下降,而且會使其下降速度隨著時間的推移而加快,逐漸拉大與現行政策效果的差距。在財政政策中,增加節能減排專項資金投入的激勵作用比提高政府環保投資比例更明顯,其節能減排效果好。

3) 碳排放交易政策對港口碳減排具有明顯的促進作用,其中,減少碳排放配額對港口節能減排的推動力比提高碳交易價格更強。在碳排放交易良性

競爭的機制下,港口碳交易費用能實現轉虧為盈,且產生利潤會隨著碳排放配額的減少而升高。此外,碳排放交易政策對經濟和環境的影響會隨著市場機制的成熟趨于平穩。

本文的研究也存在一定的不足,受限于目前港口在能源和環境統計方面有欠缺,模型數據存在一定的模糊性,且未能充分考慮不同類型的港口碼頭之間存在的差別,也沒有對靠港船舶的船型和噸位進行分類研究。因此,在參數與變量關系的確定方面存在不準確性和局限性,在今后的研究中,需進一步細化分類,使模型更加準確。