脈搏波傳導速度、頸動脈硬化與冠狀動脈病變的相關性研究

黃德華 黃曉渝 鄭伊穎 關雙弟

冠心病是由于冠脈粥樣硬化使管腔狹窄、痙攣或阻塞,導致心肌缺血、缺氧或壞死而引起的心臟病。《中國心血管病報告2018》概要推算我國冠心病1100萬人,且2012~2016年城鄉居民的冠心病死亡率保持上升趨勢[1]。冠心病的發病機制主要為動脈粥樣硬化的不斷進展,是全身動脈粥樣硬化的表現之一。目前診斷冠心病的“金標準”是冠脈造影,但冠脈造影屬于有創檢查,費用較高且存在一定風險。故在冠脈造影前通過無創的檢查方法來識別冠心病的高危人群,在臨床上顯得尤為重要,可有效減少醫療費用和降低患者的診療風險。已有研究顯示[2],頸動脈粥樣硬化對于冠心病的預測具有一定的作用。也有研究表明脈搏波傳導速度(pulse wave velocity,PWV)與冠脈狹窄程度呈正相關;提示 PWV可能是評估早期冠脈粥樣硬化的指標[3]。本研究同時對PWV、頸動脈硬化等指標進行對比研究,探討PWV、頸動脈硬化與冠脈病變的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2019年1~12月間在本院心內科住院的冠脈造影患者72例,其中男42例,女30例;年齡36~84歲。術前監測血壓、血糖,完善血脂、無創動脈硬化、頸動脈超聲等檢查。將冠脈狹窄程度≥50%者設為冠心病組(40例),冠脈狹窄程度<50%者設為非冠心病組(32例)。本研究在經本院倫理委員會同意的情況下,所有患者已排除冠脈造影及無創動脈硬化檢測禁忌證,并簽署知情同意書。

1.2 方法 冠脈造影采用飛利浦數字減影血管造影系統(型號:Allura Xper FD20)對患者的冠脈進行多角度造影檢查。無創動脈硬化檢測方法:采用歐姆龍BP-203RPE Ⅲ無創動脈硬化檢測儀進行,受試者平躺于床上,在雙上臂、雙下肢找準測量部位,為受試者戴好上臂袖帶和下肢袖帶,心電圖夾子和心音圖傳感器放置到位,然后開始測量,重復2次。測定完畢后由機器自動打印出心電圖、脈搏圖、四肢血壓、PWV等指標。頸動脈硬化檢測采用飛利浦IU Elite彩色多普勒超聲診斷系統。記錄兩側頸動脈最大內中膜厚度(intimamedia thickness,IMT)。在冠脈造影術前常規完善血壓、血糖、血脂等指標檢測。

1.3 觀察指標及判定標準 對比兩組年齡、IMT、PWV、高血壓、糖尿病、血脂異常、PWV和頸動脈斑塊情況,進行單因素Logistic回歸分析。①據冠脈造影的結果分為非冠心病組和冠心病組。以≥1支冠脈血管狹窄≥50%為冠心病的診斷標準。②PWV升高比例根據和人群正常參考值做對比,高于正常值的20%~29%為輕度升高;高于正常值的30%~49%為中度升高;高于正常值的50%以上為重度升高。③頸動脈硬化的診斷標準:1.0 mm≤IMT<1.5 mm判定為頸動脈粥樣硬化;IMT≥1.5 mm判定為粥樣硬化斑塊。④分別以《中國高血壓防治指南2018年修訂版》、《中國2型糖尿病防治指南2017年版》、《中國成人血脂異常防治指南2016年修訂版》的診斷標準作為高血壓、糖尿病、血脂異常的診斷標準,需要說明的是本研究的血脂異常是指高膽固醇血癥或高低密度脂蛋白膽固醇血癥。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;相關因素分析采用Logistic回歸分析。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

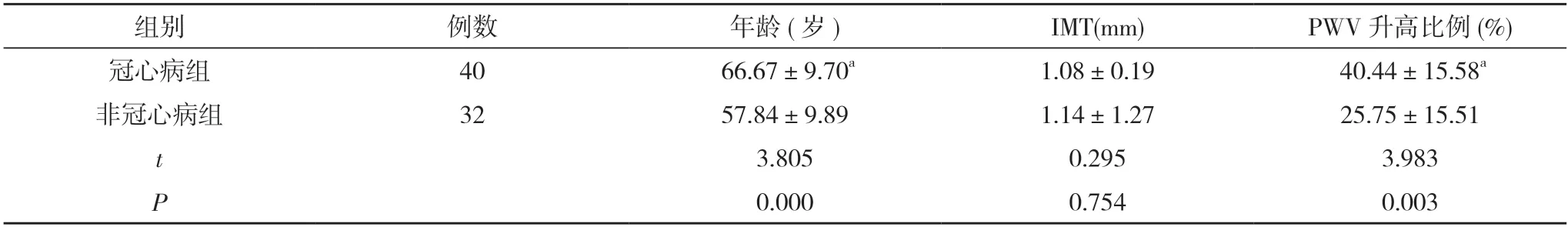

2.1 兩組年齡、IMT、PWV對比 冠心病組年齡(66.67±9.70)歲高于非冠心病組的(57.84±9.89)歲,PWV升高比例(40.44±15.58)%高于非冠心病組的(25.75±15.51)%,差異均有統計學意義(P<0.05);兩組IMT對比差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

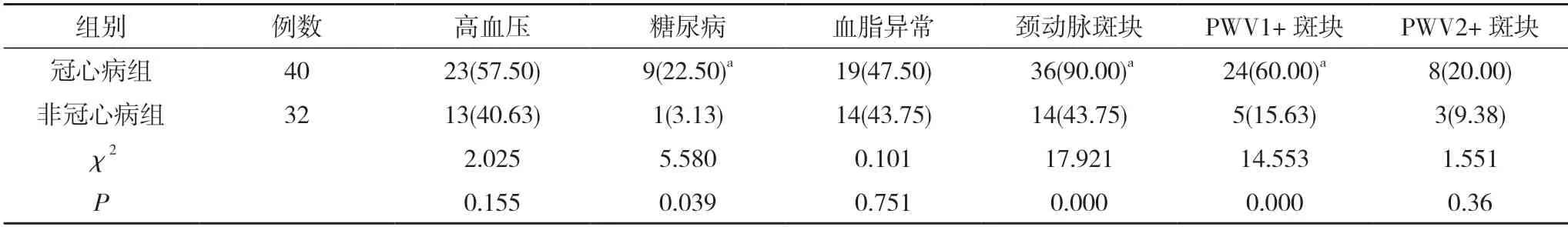

2.2 兩組高血壓、糖尿病、血脂異常、PWV和頸動脈斑塊情況對比 冠心病組頸動脈斑塊率90.00%(36/40)高于非冠心病組的43.75%(14/32),差異有統計學意義(P<0.05)。冠心病組糖尿病率22.50%(9/40)高于非冠心病組的3.13%(1/23),差異有統計學意義(P<0.05)。冠心病組PWV升高比例≥30%(中度或重度升高)合并有頸動脈斑塊率60.00%(24/40)高于非冠心病組的15.63%(5/32),差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組年齡、IMT、PWV對比()

表1 兩組年齡、IMT、PWV對比()

注:與非冠心病組對比,aP<0.05

表2 兩組高血壓、糖尿病、血脂異常、PWV和頸動脈斑塊情況對比[n(%)]

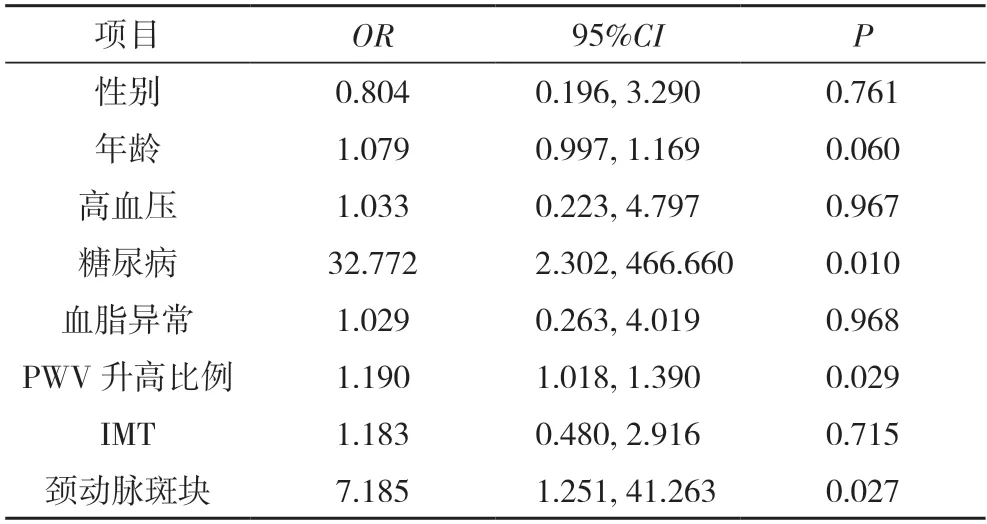

2.3 單因素Logistic回歸分析 將性別、年齡、高血壓、糖尿病、血脂異常等常見的冠心病危險因素、PWV升高比例、IMT和頸動脈斑塊進行單因素Logistic回歸分析,結果顯示:糖尿病[OR=32.772,95%CI=(2.302,466.660)]、PWV升高比例[OR=1.190,95%CI=(1.018,1.390)]、頸動脈斑塊[OR=7.185,95%CI=(1.251,41.263)]與冠心病的發生明顯相關,是冠心病的預測因素。而性別、年齡、血脂異常、高血壓、IMT未顯示出與冠心病的相關性。見表3。

表3 單因素Logistic回歸分析

3 討論

冠心病是冠脈粥樣硬化導致器官病變的最常見類型,是危害人類生命健康的常見病。冠心病的病因尚未完全確定,臨床上主要是針對相關危險因素進行干預從而預防冠心病的發生。已明確的常見的危險因素有老年、絕經期后的女性、高血壓、糖尿病、血脂異常、吸煙、肥胖等。本研究發現年齡和糖尿病與冠心病的發生密切相關,冠心病組年齡(66.67±9.70)歲高于非冠心病組的(57.84±9.89)歲,冠心病組糖尿病率22.50%(9/40)高于非冠心病組的3.13%(1/23),差異均有統計學意義(P<0.05)。這是因為糖尿病患者體內不僅糖脂代謝紊亂,而且血管內皮炎癥改變嚴重,動脈硬化程度高,故患者冠脈病變可能性增大;這與目前的共識是一致的。而本研究并未發現性別、高血壓、血脂異常與冠脈病變的相關性,考慮主要有以下原因:①兩組患者的平均年齡均為超過55歲的老年患者,老年患者不管男性或女性,冠心病的發病率都升高,所以沒能顯示出性別間的差異。②合并高血壓的患病率冠心病組(57.50%)要高于非冠心病組(40.63%),只是病例數相對不足,所以未能顯示出統計學差異。最后在血脂異常方面,兩者比例相當,主要原因是由于民眾對調脂治療的重視,部分冠心病患者在沒有檢測血脂水平之前已開始使用他汀類藥物治療,從而影響了血脂檢驗的結果。這其實也是反映出本地區在動脈粥樣硬化性心血管疾病的二級預防中做出的努力和成效。

動脈粥樣硬化是全身性、連續性疾病,除了累及冠脈、腦動脈外,還常累及全身的外周動脈等多處動脈血管床[4]。從病理來講,冠脈粥樣硬化與頸動脈、股動脈、肱動脈等大中型肌彈力型動脈有著一致的病理演變過程。所以通過檢測頸動脈和無創動脈硬化的指標可以有力的反映全身動脈硬化的程度。Ghidani等[5]發現在動脈粥樣硬化過程中,動脈內膜是最早受累部位,當局部內膜增厚到一定程度可形成斑塊。羅偉權等[6]的研究顯示,冠心病組頸動脈斑塊的發生和程度顯著高于正常人,且出現多支病變的患者比例更高。本研究通過對頸動脈超聲檢查比較了IMT和頸動脈斑塊兩個指標和冠脈病變的相關性,無論從χ2檢驗和Logistic回歸分析都發現與頸動脈斑塊具有良好的相關性,而IMT沒有顯示出統計學差異。這與Inaba等[7]研究顯示的頸動脈斑塊比頸動脈IMT更能反映冠脈狹窄程度的結論是一致的。作者認為這主要是頸動脈內中膜增厚是早期的動脈硬化表現,在冠心病與非冠心病的老年人中發生率都很高,兩組患者的IMT平均值都超出了正常范圍;而頸動脈斑塊是代表頸動脈硬化的嚴重類型,所以冠心病和非冠心病患者之間的差異具有統計學意義。這一結果提示,在臨床工作中分析頸動脈超聲的報告時要更加重視頸動脈斑塊在冠心病中的預測價值。

目前冠心病診斷的“金標準”仍是冠脈造影,但冠脈造影畢竟是有創檢查,費用較高且有一定風險。而無創動脈硬化檢測是近年來備受關注的一種簡單有效的動脈硬化程度的篩查方法。王柳等[3]的研究發現:PWV在不同冠脈狹窄組有顯著差異,與冠脈狹窄程度呈正相關。提示 PWV可能是評估早期冠脈粥樣硬化的指標。本研究發現,冠心病組的PWV升高比例(40.44±15.58)%高于非冠心病組的(25.75±15.51)%,差異均有統計學意義(P<0.05)。通過進一步聯合分析PWV和前述的頸動脈斑塊兩個指標發現冠心病組PWV升高比例≥30%(中度或重度升高)合并有頸動脈斑塊率60.00%(24/40)高于非冠心病組的15.63%(5/32),差異有統計學意義(P<0.05)。PWV升高比例≥50%(重度)合并有頸動脈斑,兩組對比差異無統計學意義(P>0.05)。理論上雖然PWV越高提示動脈硬化程度越重,理應和冠心病更有相關性,但本研究的數據發現冠心病和非冠心病患者的PWV升高≥50%的比例都相對較低,分別是20.00%和9.38%,也就是敏感性不夠,從而導致沒有統計學差異。所以把PWV升高程度設定在≥30%的水平聯合頸動脈斑塊對冠心病的預測價值最大。

本研究結果提示動脈硬化指標與冠心病存在明顯相關性,特別是頸動脈斑塊、PWV升高比例、頸動脈斑塊聯合PWV升高≥30%這三個指標對冠心病有很好的預測價值。在臨床工作中發現不少冠心病患者心絞痛癥狀是不典型的,心電圖也沒有明顯的心肌缺血表現,這就增加了臨床診斷的難度。所以對于老年、有糖尿病等冠心病危險因素的患者,及時完善頸動脈超聲和無創動脈硬化檢測將有重要的輔助診斷價值。如患者有頸動脈粥樣斑塊或PWV明顯升高,特別是頸動脈斑塊合并PWV升高≥30%,合并冠心病的可能性就比較大,如果患者同意行冠脈造影進一步明確冠脈病變的情況;如果患者不同意行冠脈造影或冠脈CT血管造影(CTA),也可以按照冠心病的治療原則長期給予抗血小板聚集、調脂穩定斑塊等抗動脈硬化治療,從而延緩病情的進展。當然,本研究不足之處在于樣本量偏小,如有條件可進行多中心大樣本的對照研究,進一步驗證上述指標和冠脈病變的相關性。

綜上所述,PWV升高比例、頸動脈斑塊和冠心病存在相關性,可作為臨床輔助預測冠心病的簡便無創、安全有效的診斷指標。