踝關節骨折手術治療與手法復位治療的價值比較分析

謝荏棠

踝關節骨折為臨床常見性骨折,臨床表現為踝部畸形、劇烈疼痛、皮下淤血、腫脹等,嚴重時會出現明顯循環障礙,正常行走受到嚴重影響[1]。踝關節作為重要負重關節,骨折類型主要為關節內骨折,如果對位效果不理想,會引發踝部疼痛僵硬、創傷性踝關節炎等[2]。近年來,隨著生活節奏不斷加快,意外事故發生率不斷提高,踝關節骨折的發生率也不斷提高,嚴重影響人們健康。為進一步對踝關節骨折的治療方法進行分析探討,本研究對2016年6月~2019年6月在本院接受治療的54例踝關節骨折患者進行隨機對照研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2016年6月~2019年6月在本院接受治療的54例踝關節骨折患者隨機分為觀察組與對照組,各27例。對照組男18例,女9例;年齡32~79歲,平均年齡(49.05±9.99)歲;受傷部位:左側16例,右側11例;Ⅱ度11例,Ⅲ度13例,Ⅳ度3例;受傷原因:交通事故15例,高空墜落8例,摔傷4例。觀察組男19例,女8例;年齡29~77歲,平均年齡(48.14±9.62)歲;受傷部位:左側14例,右側13例;Ⅱ度9例,Ⅲ度14例,Ⅳ度4例;受傷原因:交通事故15例,高空墜落7例,摔傷5例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組行手術治療:入院后行常規檢查,腰硬聯合麻醉,骨折類型不同,手術切口不同,對Ⅱ度損傷患者行外側縱形切口,將皮膚、筋膜依次切開,對骨折局部進行常規清理,復位骨折端,修復下脛腓韌帶行,以鋼板螺釘內固定;Ⅲ度損傷行后外側入路,暴露后踝、后踝骨折端,對后踝骨折斷端以螺釘進行內固定;對Ⅳ度損傷行3 cm內踝切口,對局部骨折進行清理,然后對內踝骨折斷端進行復位,沿著垂直骨折線的方向釘入克氏針2枚,再擰入拉力螺釘內固定,術后以石膏外固定,并于2、4、6、8周及6個月進行X線片復查。

觀察組行手法復位治療:協助患者取仰臥位,行屈膝屈髖,以常規理筋法舒筋活絡。助手用雙手將小腿近端握住固定,手術醫生握住患者足跟與足背,對抗牽引2 min,脛前方手指下壓,托足跟的手指上提,使Ⅱ度損傷復位;對Ⅲ度損傷于提拉狀態下,把踝關節內翻30°、內旋20°。一手握脛骨下端后推,助手握著足后跟的后側往前推,背伸踝關節10°;Ⅳ度損傷于拔伸牽引內旋狀態下,術者以拇指往上推擠內踝的遠端骨折塊,使內踝復位,然后在內翻內旋狀態下,雙手叩擠內外踝,使下脛腓損傷恢復。將醫用寬膠布按照下肢情況制成7~8 cm寬、40~50 cm長膠布條,助手于跖趾關節處外翻位固定踝關節。術者先用繃帶由踝關節纏繞至小腿上2/3,迅速以膠布條將足跟部踝關節拉到近端小腿上1/3,然后以繃帶包扎固定。對血液循環、足趾感覺進行觀察,并對繃帶松緊度及時進行調整。3 d后指導患者進行鍛煉,4周后鼓勵患者逐步下地行走,10周后將膠布拆除。

1.3 觀察指標及判定標準 ①治療效果[3]:顯效:治療后,經影像學檢查無側方移位,內外踝前后移位及后踝近端移位<2 mm,距骨和內踝外側間隙恢復正常;有效:治療后,內外踝前后移位及后踝近端移位2~5 mm,距骨和內踝外側間隙變寬;無效:不滿足以上標準。總有效率=顯效率+有效率。②以AOFAS量表對患者治療前、治療后6個月踝關節功能進行評價,滿分100分,得分越高則踝關節功能越理想;以FADI指數量表對患者踝關節功能障礙情況進行評價,得分越高,則踝關節障礙越輕;以SF-36量表對患者的生活質量進行評價,滿分100分,得分越高則生活質量越理想[4-6]。③比較兩組住院時間、骨折愈合時間及治療費用。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療效果比較 觀察組治療總有效率為96.30%,高于對照組的77.78%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

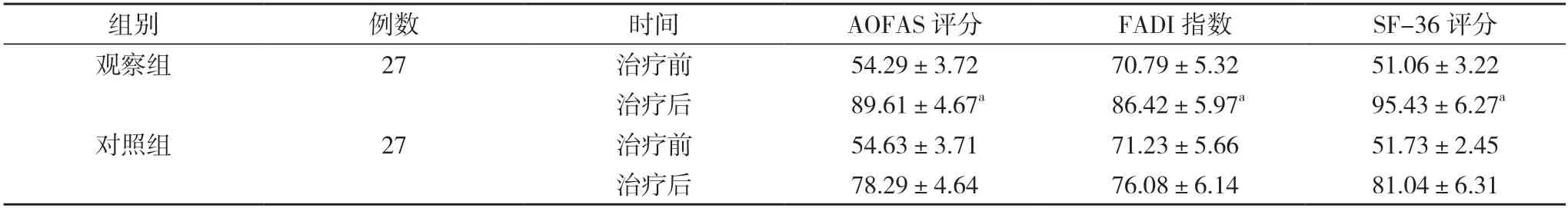

2.2 兩組治療前后AOFAS評分、FADI指數及SF-36評分比較 治療前,兩組AOFAS評分、FADI指數及SF-36評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組的AOFAS評分、FADI指數及SF-36評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組住院時間、骨折愈合時間及治療費用比較觀察組住院時間、骨折愈合時間短于對照組,治療費用少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組治療效果比較[n(%)]

表2 兩組治療前后AOFAS評分、FADI指數及SF-36評分比較(,分)

表2 兩組治療前后AOFAS評分、FADI指數及SF-36評分比較(,分)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05

表3 兩組住院時間、骨折愈合時間及治療費用比較()

表3 兩組住院時間、骨折愈合時間及治療費用比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

踝關節為人體重要關節部位,因其位置特殊,在日常運動中承擔很大重量,加上沒有軟組織的保護,容易受到損傷進而出現骨折[7]。踝關節主要包括距骨、脛骨、腓骨等結構,會給患者的行走功能造成嚴重影響[8]。

臨床上對于踝關節骨折多采用手術治療及手法復位治療,關于兩種治療方法的效果報道不一。手法復位為傳統的治療方法,治療效果較為確切,對患者造成的損傷較小,但是對術者要求較高。手術治療能夠促進機體解剖結構的恢復,但是術后并發癥發生率較高。本研究中,觀察組治療總有效率為96.30%,高于對照組的77.78%,差異有統計學意義(P<0.05)。與Wirth等[9]報道結果一致,證明手法復位踝關節骨折效果更為確切。除此之外,治療后,觀察組的AOFAS評分、FADI指數及SF-36評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組住院時間、骨折愈合時間短于對照組,治療費用少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。證明手法復位利于踝關節功能的恢復,改善患者的生活質量。

總之,對踝關節骨折患者實施手法復位治療,具有安全性高、療效確切、利于患者康復等優點,值得臨床應用推廣。