酒闌更喜團茶苦

陳白露

團茶的大量出現見于宋代,皇室大量引進龍團鳳餅。龍鳳團茶餅有“始于丁渭,成于蔡君漠”之說。宋真宗咸平年間,丁渭任福建轉運使,監造貢茶餅使創龍鳳團茶,后由蔡君漠接任丁渭之職,在龍鳳團茶的基礎上加以改造,創制出小龍團茶。專供皇室享用的龍團鳳餅,不僅運輸方便,還是精美的工藝品。

歐陽修在《歸來錄》中說,“茶之品,莫貴于龍鳳,謂之團茶,凡八餅重一斤。慶歷中蔡君漠為福建路轉運使,始造小片龍茶以進,其品絕精,謂之小團,凡二十餅重一斤,其價直金二兩。然金可有而茶不可得”。龍鳳團最好,小團更好。團茶價格昂貴,一片團茶價低者幾千,高者則達三、四萬錢,民間是鮮有的,王公大臣們也將團茶視若珍寶,有時候,即使位高權重者,依舊不能得到團茶的賞賜。《龍茶序后錄》有“雖相輔之臣,未嘗轍賜”的記載,《宋史》也有明德太后稱龍鳳團茶“豈人臣可得”之說,那么誰得到過團茶的賞賜呢?做了“疏影橫斜水清淺,暗香浮動月黃昏”的作者——王禹偁,他做右拾遺時被賞賜團茶,并作詩《恩賜龍鳳茶》“樣標龍鳳號題新,賜得還因做近臣”。

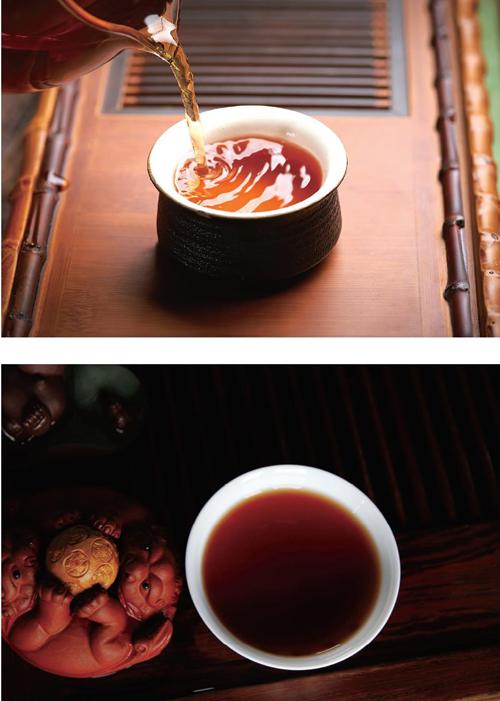

李清照的《鷓鴣天》里有一句“酒闌更喜團茶苦,夢斷偏宜瑞腦香”。團茶可以解宿醉,瑞腦香令人清醒,若是團茶和瑞腦摻和在一起,便更讓人精神振奮。然而古時人們做團茶,偏偏喜歡把瑞腦埋在團茶里。香料是團茶不可或缺的元素。宋以前的茶餅摻香,一般用龍涎香和麝香,所以,經過摻香的茶又被稱為“龍腦茶”或“腦子茶”,宋代的貢茶要壓制成餅狀,也就成了“團茶”。在茶中加人香料,不僅能使香茗更香,還期望能夠起到消除疾病、延年益壽的功效。

所有的團茶都加香料嗎?人們發現,以香人茶會掩蓋茶原本的清新滋味,甚至茶葉和香料中得提神成分會使人精神煩躁,難以人眠。蘇東坡在讀了唐人用姜煮茶后,說唐人有“脂麻氣”,“脂麻氣”就是太渾厚、不夠素凈。蘇軾喜歡什么茶?有一種不加香料的團茶,叫“密云龍”。清人陸廷燦《續茶經》卷下之三·七《茶之事》說:“孫悅峰《坡仙食飲錄》:密云龍茶極為甘馨。宋廖正,一字明略,晚登蘇門,子瞻大奇之。時黃、秦、晃、張號蘇門四學士,子瞻待之厚,每至必令侍妾朝云取密云龍烹以飲之。一日,又命取密云龍,家人謂是四學士,窺之乃明略也。”北宋黃庭堅在《和答梅子明王揚休點密云龍》中寫道:“小壁云龍不人香,元豐籠焙承詔作”。壁云龍就是密云龍茶,是在神宗元龍年間皇帝下令制作的新品種,成色更在之前的龍鳳小團之上,蔡絳在《鐵圍山叢談》談到“密云龍”茶:“密云龍者,其云紋細密,更精絕于小龍團也”。南宋理學家魏了翁就因殿前講課而被賞賜密云龍,還寫下了《講筵一侍立·御前親賜密云龍》

趙佶在《大觀茶論》更推崇天然去雕飾的滋味,他說“茶有真香,非龍麝可擬”。雖然有了不加香料的認識,但加麝香的團茶一直是進貢宮廷的佳品。甚至元代也還在沿用宋代的龍團茶制法,貢茶一直是傳統的團餅茶,龍鳳團、密云龍的名稱仍在。元代皇帝也經常賜給大臣貢茶,龍團茶仍要經過碾末,然后烹點。大臣虞集寫過這樣的詩句:“摩挲舊賜碾龍團,紫磨無聲玉井寒。”品飲貢茶的這種情趣與宋代別無二致。

明朝開國初,貢茶主要由武夷地區的建寧府貢進,仍依宋元制研造大龍團、小龍團,以加工繁瑣的龍團為精品。洪武二十四年九月,明太祖朱元璋下發了一道詔令:“歲貢上供茶,罷造龍團,聽茶戶惟采芽茶以進。”正式宣布皇室不再需要團餅茶了,這道詔令成了炒青散茶取代蒸青團茶的轉折點。

明人沈德符在《萬歷野獲編·補遺》卷一中說:“國初四方貢茶,以建寧、陽羨茶品為上。時猶仍宋制,所進者俱碾而揉之,為大小龍團。至洪武二十四年九月,上以重勞民力,罷造龍團,惟采茶芽以進。其品有四,日探春、先春、次春、紫筍。置茶戶五百,免其搖役。按,茶加香物,搗為細餅,已失真味,宋時又有宮中繡茶之制,尤為水厄中第一厄。今人惟取初萌之精者,汲泉置鼎,一瀹便啜,遂開千古茗飲之宗。乃不知我太祖實首辟此法,真所謂圣人先得我心也。陸鴻漸有靈,必俯首服,蔡君漠在地下,亦咋舌退矣。”

早在明太祖發布詔令之前許久,明代的普通人已經不再飲用失去真味的團餅茶。朱元璋早年是個僧人,他做皇帝前所接觸的茶都是散茶,民間除了運往邊地的餅茶以外,產茶地區已經散茶當道了。當了皇帝以后,朱元璋喝到傳說中的龍鳳團茶,到登基的第二十四年,他已經領略了既無真味又重勞民力的團茶滋味好多年,他決定放棄團茶,讓貢茶也回歸到散茶的主流中去。

明太祖的詔令一發布,完全顛覆了團餅茶高于散茶的觀念,以往被稱為草茶的散茶終于勝出。明太祖由此獲得了一項業績,奠定了中國茶葉的發展方向,影響至今。茶進人明代以后,各地名茶紛紛進人社會生活,各色品種各擅風味,爭新斗勝,宋代一茶獨大的局面一去不復返了。

編輯/徐展