“新錢圈”雙璧:加州PK得州

趙博淵

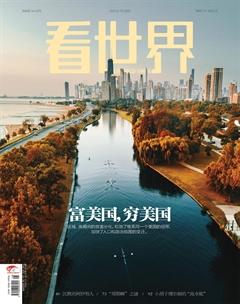

舊金山市區街道

Old money?Or new money?在美國,這種問話指向你究竟是出身老大世家還是暴發新貴。如果說,美國立國之初的東部13州是當仁不讓的“老錢圈”,那么經西進運動不斷拓展出的新州,自然屬于“新錢圈”。

美國按經濟總量排位的十大都市圈中,六個出自東部,四個出自西部,但東部六家除了亞特蘭大大都市圈出自佐治亞一州,其余均跨州。而西部四家,卻是一州雙圈—洛杉磯和舊金山兩圈出自加利福尼亞,達拉斯和休斯敦兩圈則出自得克薩斯。“新錢圈”雙璧之譽,加州與得州當之無愧!

論資歷,加、得二州在美國50州中不老不新,位居中流,都于20世紀40年代因美墨戰爭的緣故,成為美利堅合眾國成員。然而放眼今世,這兩州早已是美國經濟舉足輕重的部分。

加州GDP占全國15%以上,在農業、制造業等商品領域,以及貿易、運輸、信息服務、房地產、商業服務、健康、文化娛樂等領域的產業規模,均居50州之首。得州GDP占比超過8%,屈居第二,但也超過加拿大一國的經濟總量。

而在政治領域,加州4012萬和得州2830萬的人口,在美國3.3億總人口中所占比例分居第一和第二,總統大選的選舉人票各自分配得55票和38票,緊隨其后的紐約州和佛羅里達州均為29票。

一山不容二虎,除非決出雌雄。關于加州與得州誰更具發展前景的討論,不獨在美國國內,在外國留學生當中也到處可聞,只是身份不同,心態、角度也不一。

優劣高下,可謂一言難盡,還得從二州立州的草創期說起。

相差半個世紀的起跑線

1848年的美國大西部,除了以芝加哥為樞紐的環五大湖區初具工業規模效應外,大部分州份的經濟形態基本停留在農業拓墾的層面。

單純以一個農業國的視角和思路看,大致同期奪自墨西哥之手的三個西陲新州,發展前景的排名應該依次為得克薩斯、加利福尼亞、新墨西哥(此時尚未分離出亞利桑那)。原因如下:

得克薩斯盡占墨西哥灣濱海平原之利,耕地面積大,發展農業的條件極其優越;加利福尼亞的地中海型氣候,略遜于得克薩斯的溫帶氣候,而被海岸山嶺以及內華達、斯卡特兩山脈擠壓出的狹長平原,更是遠不如大塊成片的濱海平原;至于地處落基山脈核心地帶的新墨西哥,完全就是上帝的棄兒。

上帝首先向加利福尼亞微笑了—此處有黃金!

早在16世紀,西班牙人就堅信美洲是遍地黃金的印度,而從中南美洲阿茲特克、印加等原住民王國掠奪到的海量財富,堅定了這一想法。1540年,西班牙人在墨西哥境內發現銀礦,更深信在落基山脈的崇山峻嶺中隱藏著“黃金之城”。300年的漫長時光足以令殖民者忘卻迷信,但始終湮沒不了加利福尼亞出產黃金的傳說。

加州GDP超過英國,得州GDP超過加拿大,紐約州GDP超過俄羅斯。

1848年元月,一個名叫詹姆斯·馬歇爾的木匠在對鋸木廠的水道進行巡檢時,意外在河床發現了沙金。消息一經傳播,來自各地的淘金者睜著血紅的眼睛蜂擁而至。當年,有6000名淘金者定居加州,而此前加州全州不過1.4萬居民。

加州金礦的發現吸引了全球各地的淘金者

1849年,冒險者一下增至9萬。這陣淘金熱的白熱期不過數年,但對于加利福尼亞卻是遺澤綿延。對黃金的狂熱蓋過了氣候的燥熱,地廣人稀的加州短期內就成為人口大州,足以傲視整個西部,更賺了個“金州”的花名。

淘金熱雖然推高了物價,但有需求就會有供給,產業鏈條隨著人口的增加和多樣化不斷豐富完善。加州的氣候、地理條件農牧林漁皆宜,太平洋門戶打開后又是外貿商機無限,這些都足以奠定加州繁盛的基礎。

同期的得克薩斯就相形見絀多矣。盡管西班牙殖民探險隊也在得州轉悠了一圈,但地質學學說普遍認為,平原區產金屬礦的可能性極小。由此,得克薩斯只能因地制宜,致力于農牧業,安靜地做個農業州—得州的畜牧業冠絕美國,跨馬持槍的牛仔是得州最具代表性的象征。而整個19世紀,得州對美國最大的貢獻是餐桌上的牛排。

轉機出在20世紀。得州總算搭上了二次工業革命的快車。這一回,它終于發現礦了—是石油礦。1901年1月,勘探者在港城博蒙特的紡錘頂高地,鉆出了“盧卡斯井噴”,發現了優質大油田。

一次工業革命由蒸汽機和固態煤炭燃料推動,二次工業革命是由內燃機和液態石油燃料提供動力。盡管美國第一次機械化石油開采發生在1859年賓夕法尼亞州,但真正開創美國石油工業的卻是坐擁海量優質石油資源的得克薩斯。

從此,當年加州淘金潮的熱情轉移了戰場,轉入了石油大開發狂潮。

驅動美國前行的雙輪

休斯敦林登·約翰遜太空中心

盡管起跑線相隔了半個世紀的維度,但當歷史行進至20世紀初葉,兩個荒涼僻遠的西部牛仔州,先后跨入了工業化的摩登時代。

休斯敦、圣安東尼奧、達拉斯三角區被譽為第二個“硅谷”。

加利福尼亞因為地瀕太平洋占盡地利,大力發展跨洋貿易。以得州為核心的石油大開發所引起的燃料革命,則催生了高速跨地域的空運方式。兩次世界大戰,尤其是二戰的強烈刺激,給加、得二州帶來了新一輪戰略機遇期。

二戰后,許多擁有龐大人口的亞洲國家獨立,加州作為美國實施亞太戰略的一線平臺的地位持續鞏固。其硬實力和軟性影響力兼備,在舊金山和洛杉磯兩大都市圈,以及圈內的硅谷和好萊塢身上,得到了充分體現。

舊金山是美國海軍重鎮,為第三艦隊駐地和西部研發基地。二戰結束后,乘經濟軍轉民之春風,依托斯坦福大學等技術力量,一批半導體電子產業的創始企業,在舊金山灣以南的圣塔克拉拉谷,逐漸形成了產業聚落,也就是后人所熟知的“硅谷”。

這一產業集群產生溢出效應,甚至惠及了北面的俄勒岡州波特蘭和華盛頓州西雅圖。而在洛杉磯,除了農牧和淘金潮帶來的傳統制造業,自20世紀10年代興起的好萊塢經多年積淀,成為全球娛樂工業帝國中心,同時也是整個美國價值觀的重要輸出平臺,可謂搶盡風頭。

相比加利福尼亞的多姿多彩,得克薩斯可算得上悶聲發大財:能源+交通運輸的產業組合雖嫌單一,但堅如磐石穩賺不賠。得克薩斯的能源工業,甚至強大到擁有與聯邦電網不相干的獨立電力網絡。

但這種典型的資源依賴性經濟,顯然隱患重重:一是污染環境,生態成本高;二是能源產業一枝獨秀,易妨礙第三產業壯大,影響就業;最深為可憂的是容易形成路徑依賴,喪失創新能力。

有慮于此,得州于20世紀60年代就開啟了產業多元化戰略,抓住了聯邦政府發展航天工業、將NASA中心落戶休斯敦(得州籍總統林登·約翰遜力推)的契機,在科技樹上點開了航天工業以及相關附屬產業;而1980年代共和黨執掌州政后,更是主動加速了這一進程,奠定了得州此后的產業格局。

如今的得州,能源、石化、農業、電子、航天、生物醫藥等產業均較發達;休斯敦、圣安東尼奧、達拉斯三角區被譽為第二個“硅谷”;《財富》500強企業中有57家在得州落戶。

得克薩斯州的西塞米諾爾油田

加州、得州的發家史,堪稱整個美國產業進程的縮影,其產業格局多有重疊之處,這種共性正與二次工業革命和科技革命的步伐合拍。二州就像兩個輪子,同時承載驅動美國經濟前行的重任。如果說之前各有千秋互不傾軋,那么隨著產業同質化的加劇,二州已然陷入一場愈演愈烈的瑜亮之爭。

經濟路線決定未來?

近年來,圍繞著加州模式和得州模式優劣性的爭論在美國甚囂塵上,政界對此慎重,但從學界到商界,議論甚歡,且角度自由,尺度不小,甚至拔高到二選一則攸關國運興衰的高度。

通常認為,加州模式是典型的“大政府”模式,即政府深度干預經濟運行,管理多實行“高稅負、強財政、大支出”;得州模式則是典型的“小政府”模式,即政府僅維持經濟社會基本秩序運轉,發揮市場在經濟活動中的基礎性作用。

事實上,這種模式之爭背后的路線之爭,自凱恩斯主義在羅斯福任內首次付諸實施以來就一直沒有止歇過。而近些年,加州、得州的州一級政府分別由兩大黨長期把持,加劇了這種路線之爭。

就在今年5月,特斯拉汽車CEO馬斯克因復工受阻一事,多次指責工廠所在地加州阿拉米達縣衛生部門,并威脅將工廠總部搬去得克薩斯或內華達。這一表態迅速被拿來作為加、得模式之爭的論據,為得州模式叫好。然而,換位思考,加州作為美國新冠疫情第二嚴重的州,有此反應實屬正常。

加州模式也好,得州模式也罷,并非天生形成,也不是一成不變。當兩州還都是地廣人稀的大農村時,采取的也都是“小政府”模式,為何時過境遷,卻是各表一枝?答案恐怕還得從歷史中去找。

西部世界的南北之別

如果給加、得二州做個擬人化的素描速繪,兩者的形象很可能是:加州是個陽光現代的metroer(都市客),得州是個粗豪彪悍的redneck(紅脖子)。如果將時光回撥100余年,這不就像美國北方和南方的形象對比嗎?

以新英格蘭區為核心的北方和以弗吉尼亞、佐治亞為代表的南方,組成了美利堅合眾國的雛形,從移民來源、經濟形態、宗教信仰和精神氣質上,構成了美國的一體兩面。這種二元對立統一局面,在西進運動中得到延伸,在內戰時達到頂峰。

跨馬持槍的牛仔是得州最具代表性的象征

北方陣營在五大湖區復制了工業文明的繁榮,而南方將種植園經濟的封閉性和信仰的保守性全盤移植到阿拉巴馬、密西西比、路易斯安那等南方州,形成了所謂的Bible Belt(圣經地帶)。加利福尼亞與得克薩斯,是北方和南方各自向西部擴張的終結點。

過去美國北方多城市而南方多市鎮的特點,同樣存在于西部。

加州從工業化到城市化都領先于得州,其產業結構的先進性使得加州已經位于美國州域競爭的尖端;得州工業化程度雖深,但城市化進程遠不及加州。過去美國北方多城市而南方多市鎮的特點,同樣存在于西部。以加、得二州為例,加州面積約為得州的2/3,下轄58個縣,而得州旗下縣份多達254個!

城市化程度深淺不一,帶來的是兩個州精神風貌的迥異。總體而言,加州集中體現了工業社會“聚眾”的一面,是一個突出規則的陌生人社會,極富現代性;得州則保留了原南方鄉紳社會的精華,鄉土氣重,極富傳統性。

在經濟思維上,兩州也各自承襲了北方工商主義和南方農本主義。前者可一路追溯到立國之初主張“國權大過州權,建立大政府、強財政”的聯邦黨人,后者則沿襲了民主共和黨“州權優于國權,小政府治理”的政綱。這正與加、得二州現實中的種種相互印證。

當然,經百余年演進后,兩黨的經濟主張調了個個。聯邦黨一脈的共和黨變成了保守主義擁躉,而原民主共和黨主流的民主黨,通過平權運動洗刷了奴隸制和種族歧視的原罪,成為了自由主義和“政治正確”的信徒。當年得州選擇共和黨主政,也正是因為不滿民主黨政府對黑人的寬容。

不同的理念帶來不同的行為。自20世紀80年代起就死忠于共和黨的得州,通過友好的商業環境和寬松的移民政策來吸引投資和勞動力,并卓有成效。許多加州企業被得州的種種優惠吸引而搬遷。搬遷的不僅是企業。加州發展程度更高,生活成本也高,當高到一定閾值無法承受,民眾也就心灰意冷,選擇到物美價廉的得州發展了。如此看來,加州正在承受得州的虹吸效應,被取代似乎只是時間問題。

不妨將問題倒回到經濟的本源。

加州的“大政府、高稅收、強財政”并非刻意為之,而是整個經濟和城市發展到相當高度后自然而然的選擇。城市化程度越高,對于公共服務的需求和標準只會越高,倒逼政府提高自身的治理目標,從而追求強大的財政,錢不夠就只能加稅。譬如說,加州每年要對環保巨額投入,而得州沒有這種緊迫感,反而能安享能源工業帶來的低油價紅利。目標設定不同,評價依據都不一,則比較無意義。

得州依靠的是政策,吸引的是外資;加州憑恃的是自由包容的都市風氣和強大的內生創新土壤。誠然,人性本能是趨利避害,但同樣有自我提升的欲望。一方面是加州人被輕徭薄賦的政策優惠吸引而遷居得州,另一方面是得州人羨慕自由寬容的社會環境而遷居加州。孰優孰劣,如人飲水冷暖自知。