自愈合/自修復混凝土研究進展

劉 圍,丁華柱,舒楊波,文慶軍,陳 偉

(1.重慶二航商品混凝土有限責任公司,重慶 401339;2.重慶市綦江區朝野混凝土有限公司,重慶 401420;3.陜西省散裝水泥與預拌砂漿推廣發展協會,陜西 西安 710032;4.重慶欣材混凝土集團股份有限公司,重慶 400021)

0 前 言

混凝土具有生產原料豐富、價格較低、生產工藝簡單等特點,經過100多年的發展,已經在世界范圍內的土木工程中得到了廣泛的應用,是目前各工程領域的一種重要建筑材料。但是,其脆性大、抗拉強度低,對裂縫非常敏感;同時,經過長時間荷載、溫度變化以及結構效應等環境因素的影響,混凝土不可避免的出現裂縫。裂縫會影響混凝土的耐久性,降低其承載力。因此,修復混凝土裂縫就顯得十分必要。

然而,混凝土修復工程大都是勞動密集型工程,修復成本較高,并且處于修復階段的混凝土工程是不可用的,這會影響到經濟建設和人們的生產生活。同時,對于混凝土內部產生的微裂縫,這些裂縫通常不可見、不可觸摸,修復幾乎是不現實的。

自愈合/自修復系統的可用性可以使結構更加可靠。例如,如果能夠控制和修復混凝土結構的早期裂縫,就可以防止驅動因素的滲透,從而延長結構的使用壽命。基于這一原因,許多關于自愈合/自修復混凝土的研究已見諸報刊。本文簡要回顧自愈合/自修復混凝土的研究進展以及介紹相關的前沿技術研究。

1 自愈合/自修復理論的發展

自愈合的作用最早是由法國科學院學者們在1836年的一項研究中提出,認為自愈合是將水泥水化滲出的氫氧化鈣轉化為暴露于大氣中的碳酸鈣的結果。然而,隨后的學者研究,認為水泥的自愈合是水泥在后期持續水化作用和其他作用的結果。Ramm和Biscoping[1]總結了關于混凝土自愈合現象可能的機理:①未水化的水泥在后期發生水化反應;②裂縫兩側混凝土膨脹;③碳酸鈣結晶;④水中沉淀堵塞裂縫;⑤裂縫產生的混凝土顆粒填充裂縫。到了1999年,Edvardsen[2]得出結論:碳酸鈣沉淀是混凝土結構中裂縫自愈合的主要原因。2001年White等在《自然》雜志上發表了他們關于聚合物基材料自愈合的論文。自此,自愈合材料的研究開始引起人們的廣泛關注。

經過20年的發展,很多不同的技術被應用到混凝土結構的裂縫修復。因修復目的不同,采用的修復技術也有所不同。例如:側重耐久性的工程,控制裂縫的寬度顯得尤為重要,而承重混凝土則希望修復后其力學性能沒有明顯受損。日本混凝土所(JCI)將發生在混凝土中的愈合分為三類:①自然愈合;②自主愈合;③激發愈合。其中①稱為自動愈合,②和③稱為工程愈合。Mihashi等[3]又根據發生在混凝土的愈合類型,將不同工程技術分為工程自愈合技術和工程自修復技術。其中,工程自愈合技術專注于水泥基材料本身固有的自動愈合能力,采用一些方法來激發這一能力,達到修復裂縫的目的。而工程自修復技術則通過提前預埋裝置來補充修復裂縫的能力。工程自修復技術又分為兩種模式:一種是被動模式自修復,將空心管等功能元件像鋼筋一樣嵌入構件的設計位置;另一種是主動模式的自修復,其中裂縫由傳感器監測,只有當裂縫寬度超過臨界寬度時,才由驅動裝置修復。

2 工程自愈合混凝土

水泥基材料本身有一定的自愈合能力,但是混凝土結構所處的環境包括水、CO2、各種陰陽離子等化學環境和溫度、水壓及其流速、所受荷載等物理環境,會對混凝土的自愈合能力造成一定的影響[4]。為了提高混凝土本身自愈合能力,減少外部環境對其造成的不良影響,一些針對激活或者提高混凝土自愈合能力的研究不斷出現。

2.1 纖維增強混凝土

當基體發生裂縫時,由于纖維提供的橋聯效應,使得每條裂縫的開口都將得到有效地控制和抑制。所以,不連續的和隨機分布的纖維可以用于混凝土來縮小裂縫寬度,從而為任何形式的自愈合過程提供足夠的支持。雖然纖維增強脆性材料的理論已經有了很長一段歷史,但是由于材料愈合相關研究發展較晚,纖維增強混凝土自愈合性能的研究卻很少。當前用于混凝土的纖維通常有玻璃纖維、金屬鋼纖維、天然植物纖維和聚合物有機纖維。其中,玻璃纖維可以改善混凝土的抗拉強度和抗沖擊強度,但由于水泥的高堿度會導致纖維脆化,這是玻璃纖維在混凝土中應用的局限性;金屬鋼纖維增強了混凝土的延性、抗彎強度和斷裂韌性,然而暴露在高硫酸鹽和氯化物的環境中,其耐久性會大大降低;混凝土中最常用聚合物有機纖維是聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚乙烯醇(PVA)等,具有較高的抗沖擊性、環境穩定性和較低的生產成本等特點,然而,彈性模量較低,抗拉強度的增加并不顯著[5]。

Homma等[6]通過顯微鏡觀察、透水試驗、拉伸試驗、背散射電子圖像分析等方法研究了纖維增強水泥基復合材料(FRCC)的自愈合能力。他們制備了水膠比為0.45的水泥膠砂試件,并摻入了三種不同纖維(1.5vol%鋼纖維、1.5vol%PE、0.75 vol%鋼纖維和0.75 vol%PE的混合纖維)。研究發現,大量細小PE纖維橋接在裂縫上,通過拉曼光譜法檢測可以發現碳酸鈣結晶產物都附著在PE纖維上。因此,加入PE纖維可以使得附著在裂縫表面的碳酸鈣結晶產物的平均厚度增加得更快一些,這無疑有利于其愈合能力。隨后又進行了水滲透實驗,發現自愈合時,水滲透性隨裂縫寬度的變化而降低,但當裂縫寬度大于100 μm時,即使加入1.5vol%的PE,其降低率也沒有提高。拉伸試驗中,PE單摻的抗拉強度提高不大,僅為10%~60%,而鋼纖維和PE的混合纖維則表現優異。分析背散射電子圖像,Homma還得出這樣的結論:試件水化程度對其自愈合能力影響很小。Koda等[7]則摻入了1.5vol%PE和1.5vol%PVA進行了一系列實驗,研究發現具有化學極性的PVA具有顯著的較高的自修復能力,在100 μm以下的裂縫中,PE和PVA的自修復能力基本相同,而在100 μm以上的裂縫中,兩者的自修復能力差異顯著,PVA擁有更出色的自修復能力。Mihashi等[8]還對單摻PE和摻混雜纖維(PE和鋼纖維)試件進行了長期腐蝕研究,通過加速腐蝕裝置對試件加速腐蝕一年,發現纖維的橋接作用利于這些試樣裂縫自愈合的同時,也可能有助于減少鋼的腐蝕。

2.2 微生物作用

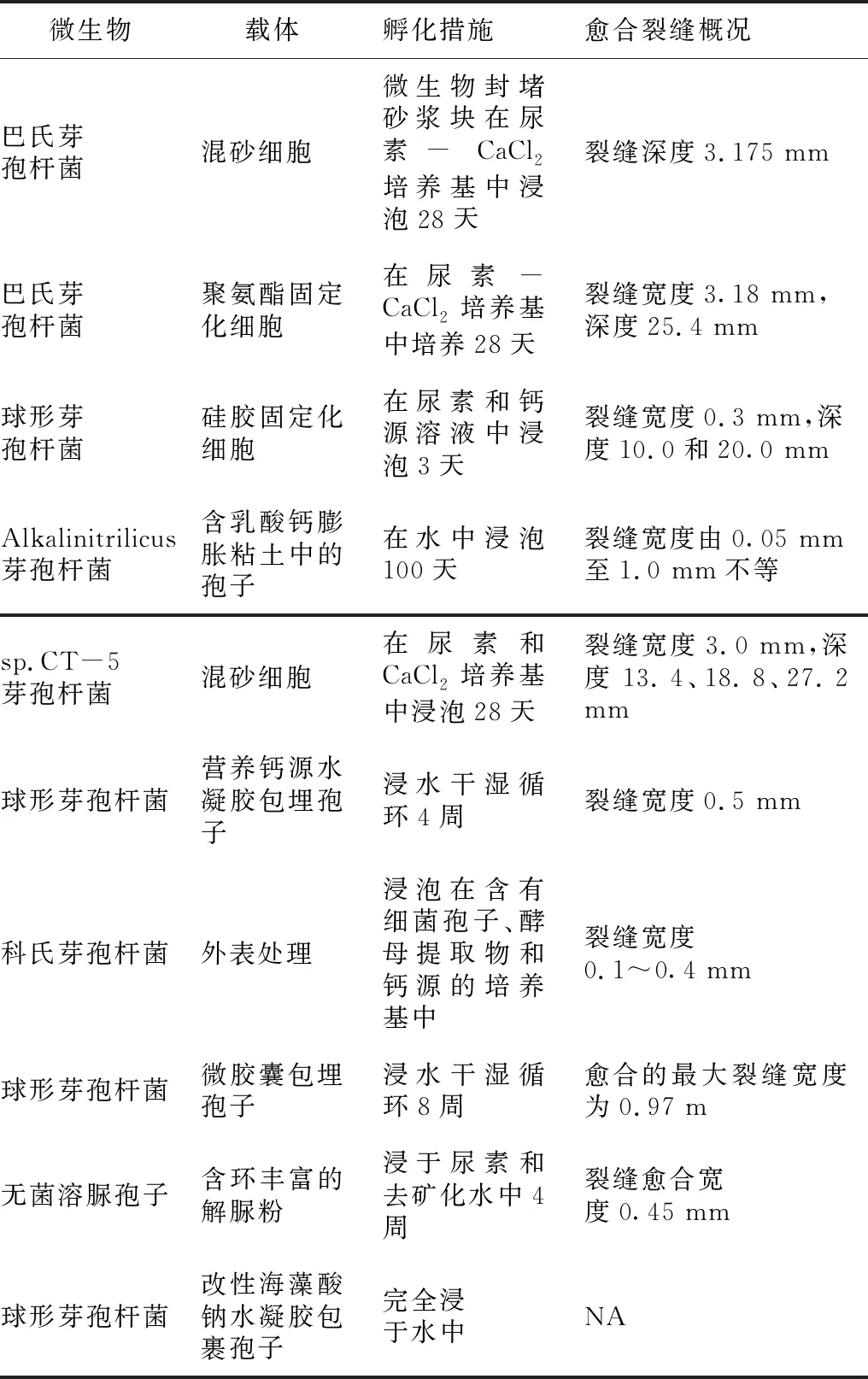

近年來,應用生物技術在混凝土領域的引入,導致了“微生物混凝土”或“生物混凝土”新領域的發展。這是一種基于微生物的策略,在混凝土結構中使用細菌來誘導碳酸鈣沉淀。微生物誘導碳酸鈣沉淀(MICCP)是微生物通過代謝活動在細胞外形成碳酸鈣的能力。生物體代謝產物與周圍環境發生反應而形成礦物的現象稱為生物礦化。與微生物相關的生物礦化過程大致涉及兩種不同的代謝途徑:①自養途徑;②異養途徑。在自養介導的途徑中,碳酸鈣沉淀是由微生物在其直接環境中有鈣離子存在的情況下,通過二氧化碳的轉化而引起的。在異養介導的途徑中,碳酸鹽的析出可能是通過硫循環或氮循環進行的。關于微生物在混凝土中修復裂縫的研究,Joshi等[9]列出了一些利用細菌作為混凝土裂縫修復劑的研究,如表1所示。

表1 利用細菌作為混凝土裂縫修復劑的研究

3 工程自修復混凝土

自修復混凝土屬于智能材料的范疇,應具備以下功能:①傳感功能-定位或檢測目標變化的存在,如裂縫;②處理功能-判斷應采取何種行動或何時采取行動;③執行功能-將計劃的維修操作付諸行動。基于此,主動模式自修復通過預埋的感知系統,檢測到裂縫后,將信號傳導給控制系統,控制系統驅動修復體,釋放修復劑進行修復工作,主動模式自修復常見的技術有形狀記憶合金(SMA)、空芯光纖修復技術。然而,被動模式的自修復則沒有主動感知系統,裂縫產生時,在界面粘結力的作用下儲存在基體中的修復劑被撕裂釋放,進行不可控的自修復,如微膠囊、中空纖維技術。相比較而言,主動模式自修復更為復雜。

3.1 形狀記憶合金

形狀記憶合金可恢復的應變量高達7%~8%。形狀記憶合金具有雙程記憶效應和全程記憶效應[10]。將經過預拉伸處理的SMA預埋到基體中,當基體出現裂縫或者裂縫寬度達到臨界點時,對裂縫附近的SMA進行加熱處理可使其收縮變形達到閉合裂縫或者限制裂縫寬度的修復目的。Sakai等[11]提出了一種使用形狀記憶合金的裂縫閉合系統。他們使用SMA作為混凝土梁的主筋,使混凝土梁在荷載作用下產生較大的裂縫,在卸載后進行機械封閉,但整體裂縫難以完全閉合。Nishiwaki等[12]開發了一種能進行自我主動修復的系統。該系統由用于裂縫自診斷的導電復合材料和含有低粘度環氧樹脂作為修補劑的熱塑性薄膜制成的管道組成。雖然SMA有著很多優點,但是SMA需要加熱才能發揮作用,在長期使用后,其工作穩定性也會變差。最重要的一點是,SMA價格是普通鋼材的700倍,如此昂貴的成本,很大程度上限制了其在混凝土中的應用。

3.2 空芯光纖和中空纖維

空芯光纖由纖芯、包層和涂敷層組成。修復劑儲存在纖芯中,將光纖預埋在混凝土基體中,當混凝土結構發生變形時,光纖受到擠壓,這時光纖中光的傳播會受到影響:光強度、相位、波長以及偏振等參數發生變化。監測系統能感應這一變化,在確定損傷位置后驅動注膠系統對光纖進行加壓,使得光纖管破裂,最終修復劑迅速流出,對損傷處進行修復。張妃二[13]研究了空心光纖的傳輸特性和與混凝土的匹配特性,認為光纖在混凝土中的傳輸特性具體表現為光纖中光功率的損耗。研究表明,隨著注入纖芯空心中介質的不同,光的傳播也不同,原因是光在光纖中傳播依靠的是反射原理,不同的介質與纖芯形成的界面也不同。認為空心光纖與混凝土結構的匹配特性歸結起來有以下兩種情況:①光纖與混凝土不能完全結合,使混凝土結構出現缺餡,從而降低了混凝土結構的強度,并使空心光纖作為應變傳感的能力下降;②光纖與混凝土結合過緊,導致空心光纖與混凝土結構的界面處產生很大的應力集中,從而使埋入混凝土結構的空心光纖的傳輸性能下降,并使空心光纖因應力集中而產生損傷,甚至出現斷裂。同時,空心光纖非常細,容量非常有限,制約了修復劑的儲存量;膠液流出還受到容器位置的限制。因此,空心光纖技術廣泛應用在混凝土中還需要很長一段路。

基于中空纖維的損傷自修復方法與空心光纖方法類似,即將膠黏劑注入到中空玻璃纖維并埋入混凝土中,從而形成智能仿生自愈合網絡系統。當混凝土結構在外部荷載和環境作用下出現損傷和裂縫時,纖維內膠黏劑流出滲入裂縫,在化學作用下膠黏劑發生固結,從而抑制開裂,進一步修復裂縫。

3.3 微膠囊

微膠囊是通過成膜材料包覆分散性的固體、液體或氣體而形成的具有核-殼結構的微小容器。混凝土微膠囊自修復的基本原理是:①含修復劑的微膠囊和固化劑均勻分布在基體材料中;②當有裂縫產生時,裂縫尖端的微膠囊在應力集中的作用下破裂,修復劑流出,通過毛細作用滲到裂縫中;③滲入裂縫中的修復劑與附近固化劑相遇,修復劑固化并將裂縫修復。

由其修復機理可知,殼體既要能儲存修復劑,也要能在基體破壞時提供一個驅動力來釋放修復劑。所以,殼體必須有足夠的強度且在工作之前保持完好無損;最重要的是擁有足夠的外力靈敏性,在發生破壞時能夠迅速破裂并釋放修復劑,這就要求微膠囊與基體能夠緊密貼合。同時,修復劑要具備良好的流動性,可長期儲存,保證工作穩定性。

微膠囊對混凝土基體來說是一種缺陷,會在一定程度上降低基材的強度。微膠囊對抗折強度試驗所形成的宏觀裂縫不具有修復能力,但對微裂縫卻有較好的修復性能[14]。同時,微膠囊自修復技術還有膠囊的選擇、膠囊與基體的適應性、修復劑的摻量等問題。微膠囊雖然修復效果較好,但是當基體出現二次變形時,微膠囊已被損耗。這些都限制了微膠囊在混凝土中的應用。

4 結 語

盡管當前對于自修復混凝土的研究仍處于起步階段,但是對于自修復理論的研究,人們至少達成了共識。當前急需解決的是如何將自修復發展成一個完整的體系,這不僅要有相應的工程技術,而且要有配套的監測、檢測手段以及成熟的標準規范。自愈合/自修復技術研究是傳統混凝土走向智能化的重要發展道路,在土木工程的實時監測、無損評估、無損修復以及智能調控等方面都具有巨大的潛力,能夠幫助解決傳統混凝土的工程技術問題。未來,自愈合/自修復混凝土必將引發混凝土材料的重大變革。

[ID:009914]