基于運動教育模式的學生學習評價研究

馮璐 李健

摘 ?要:運動教育模式是以游戲理論中的“運動教育”為指導思想,以教師指導、學生合作學習和伙伴學習為學習方式,以固定分組、角色扮演為組織形式,以比賽為主線,提供給不同運動水平的學生真實的、豐富的運動體驗。在高中手球教學中,運用運動教育模式的思想進行學習評價,能促進學生學科核心素養發展:(1)注重個人技術、戰術在實際比賽中的運動效果,培養學生運動能力。(2)通過小組學習與評價的方式,實現了對學生健康行為的培養。(3)比賽中學生學會了遵守規則、尊重對手、尊重裁判,培養了良好的體育道德。

關鍵詞:運動教育模式;學生學習評價;高中手球教學

中圖分類號:G633.96 ? ? 文獻標識碼:A ? ? 文章編號:1005-2410(2020)06-00-02

一、基于運動教育模式的學習評價

運動教育模式(Sport Education Model)是美國俄亥俄州立大學西登托普教授提出的,它是以游戲理論中的“運動教育”為指導思想,以教師直接指導、學生合作學習和伙伴學習為學習方法,以固定分組、角色扮演為組織形式,在教學過程中以比賽為主線,提供給不同運動水平的學生真實的、豐富的運動體驗。運動教育模式的體育教學,是使學生通過真實情境的運動體驗,發展成為有運動能力、有運動素養、有高度運動參與熱情的人;其“教與學”的評價過程是對教師教學工作和學生學習質量所進行客觀的衡量和價值判斷,是提供“教與學”的反饋信息,使教師及時調整“教”的方法和學生掌握“學”的策略,保證教學目標的順利達成。

本文運用運動教育模式學生學習評價“有運動能力、有運動素養、有高度運動參與熱情的人”的理念,以北大附中高中手球教學為例,介紹促進學生學習能力、評價能力以及提升教學效果的案例。

二、基于高中手球內容的學習評價方式

北大附中2017年承擔北京市教育科學“十三五”規劃重點課題“基于體育核心素養的中小學生體育學習表現性評價研究”的項目。在手球、足球、羽毛球、田徑等多個項目完成了教學實驗等相關的基礎研究,取得了階段性的成果,形成了一套適合運動教育模式下的中學生體育學習評價方法,為運動教育模式在北大附中體育與健康專項課程的實施奠定了良好的基礎。

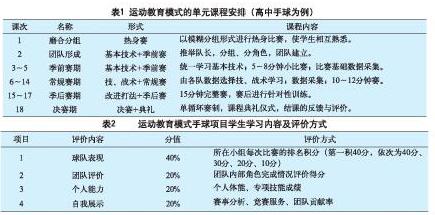

北大附中高中每周兩節的“體育大課”,每次課時間為95分鐘,高中班級容量為24~30人。上課時間、內容、班級容量的設置有利于以比賽為主要形式的運動教育模式的專項課程實施。課程學習前,首先學生分組(學生固定分為3組),然后按照運動教育模式的方式進行教學,見表1。

在北京市教育科學“十三五”規劃重點課題“基于體育核心素養的中小學生體育學習表現性評價研究”課題實驗和過程分析中,結合高中新課程要求與學生的年齡特點,對學生學習評價的經驗進行總結和改進,運動教育模式手球項目學生學習內容及評價方式,見表2。

1.將學生的學習參與(原10分)融入到“球隊表現”中,并提高到40%的分值比率。

2.減少了體能與專項技術分值比率,增加了“自我展示”方面的評價,結合課次的學習目標,確定學生自我展示的評價內容及要求。

3.將原來由任課教師對高中學生學習的評價(評分),改為由學生學習小組內部公開進行的“團隊評價”。

(一)運動教育模式的學習評價,突出“以學生發展”的評價方式

高中學段的學生已具備公正、客觀評判事物的能力,能夠勝任評價隊友在團隊內完成角色任務的情況,評判他人表現任務。通過學生評價既能提高學生參與體育學習的積極性,又能培養學生的評價意識和能力。在運動教育模式的學生學習評價操作中,以學生為評價主體,體現了“以學生學習與發展為本”的評價方式,培養了學生的“自主學習能力、自我評價能力”,同時將體育教師從瑣碎而又繁雜的“計分、算分、合分”中“解放”出來,將精力投入到對學生的學習指導中。

1.在課程實施和團隊組建之初,教師將學習評價方案“交”給學生,并幫助學生掌握統一、規范的評分和記分方式。

2.各教學階段比賽中球隊表現得分(球隊比賽得分,積分依據,比賽得、失球數據統計等),均由“非比賽組”的學生完成。

3.個人能力評價,同樣由非測試的“第三方”進行評價。

(二)運動教育模式的學習評價,促進學生學科素養的發展

運動教育模式評價方式操作中,注重個人技術、戰術在實際比賽中的運用效果,強調個人能力(體能、專項技術分值20%)在團隊配合下所發揮的作用和影響力,體現了對高中學生運動能力的培養。

小組學習與評價的方式,使體育教師從課堂組織與常規管理中“解放”出來,教師能夠專注于“授之以漁”,如指導學生高效地在快攻戰術中提高專項體能,引導學生自我管理,養成良好的體育學習與鍛煉習慣,實現對學生健康行為的培養。

團隊成績(球隊的表現,占學生評價的40%),使學生由過分關注個人成績向注重個人對團隊作用的價值轉變,培養學生團隊合作意識;并通過運動項目的學習,改善社會、學校、家庭都面臨的“獨”生子女教育問題。以比賽形式模擬真實情境的運動體驗,使學生在比賽中共同面對挑戰、共同面對成功、共同面對失敗;通過比賽參與者與評判者(裁判)角色體驗與轉換,學生學會了遵守規則、尊重對手、尊重裁判。在學生個人與團隊共同成長的過程中,形成了強烈的責任感,培養了良好的體育道德。

(三)運動教育模式的學習評價,尊重每一名學生

運動教育模式的學習評價,在內容設置方面,不僅使具備先天優勢的學生在比賽中能夠更好地展現自我,也使“后進”學生能夠在多元化的評價方面找到自己的位置,體驗到成功的樂趣,如體重相對較大的學生不用過多“沖鋒陷陣”,他可以在比賽中專心做好防守的角色,這也是對團隊的貢獻;另外賽事分析、裁判、團隊比賽記錄員、數據分析員等角色同樣體現了學生在不同方面的貢獻,這些角色有時甚至可以在團隊賽事中起決定性的作用。運動教育模式的學習評價方法適用于參與學習過程的每一名學生,同時它也很好地詮釋了教育的全體性。

(四)運動教育模式的學習評價,需要在實踐中不斷完善

運動教育模式的學習評價方式適合于高中體育“大課”(90~95分鐘),運動教育模式一般需要15~20學時以上的“大單元”教學,才能達到良好的教學效果。運動教育模式的學習評價方式也有其局限性和片面性,如此方式比較適用于球類運動項目學習,對于武術、健美操等技巧類的項目還需探討和研究。

注:本文系北京市教育科學“十三 五”規劃重點課題“基于體育核心素養的中小學生體育學習表現性評價研究”(CADA17075)研究成果之一。