從疫癘及五運六氣理論淺談對新型冠狀病毒肺炎的認識

吳 靜,鄭 曉

(1.浙江省杭州市富陽區婦幼保健院,浙江 杭州311400;2.浙江省杭州市富陽區人民醫院,浙江 杭州311400)

2019年12月,湖北省武漢市首次發現新型冠狀病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)病例,隨后疫情在全國暴發。該病作為急性呼吸道傳染病已納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病管理,采取甲類傳染病的預防、控制措施[1]。本文根據中醫疫病理論,探討COVID-19的發病因素,提出治法要點與中醫調護注意事項,并對疾病發展變化做出預測。

1 從疫癘角度認識COVID-19

1.1 疫癘的發生 凡疫癘發病,必有天地之氣不相和。在與疾病抗爭的過程中,古代醫家根據天地運行、時氣更迭規律總結疾病發病規律與治療預防方法。所以,中醫對疫癘致病有較為深刻的認識。《素問·本病論》云:“失之迭位者,謂雖得歲正,未得正位之司,即四時不節,即生大疫。”對于瘟疫,《溫病條辨》云:“溫病者:有風溫、有溫熱、有溫疫、有溫毒、有暑溫、有濕溫、有秋燥、有冬溫、有溫瘧。”根據發病方式和流行趨勢可以判斷,此次發病屬于“溫疫”。“溫疫者,癘氣流行,多兼穢濁,家家如是。”這是對瘟疫傳染性及易感性的描述。隋·巢元方在《諸病源候論》中記載:“人感乖戾之氣而生病,則病氣轉相染易,乃至滅門,延及外人。”明確提出“疫”具有傳染性,故應與風、熱、暑、濕、燥、冬溫等溫病區分。

1.2 從疫癘角度認識COVID-19發病 根據目前流行病學調查,COVID-19潛伏期為1~14 d,多為3~7 d,以發熱、乏力、干咳為主要表現[2]。少數患者起病無咳嗽、發熱等癥狀,而以腹瀉等消化系統癥狀為主[3]。葉天士在《外感溫熱篇》提出“溫邪上受,首先犯肺,逆傳心包”。瘟疫從口鼻而入,肺為華蓋,首先受邪。脾肺同屬太陰,肺與大腸相表里,因個人體質差異,部分患者以消化道癥狀發病,其后傳變有順逆之別。

《黃帝內經》曰:“天地迭移,三年化疫。”對于天地之氣運行的論述,離不開對五運六氣的認識。“假令戊申陽年太過,如丁未天數太過者……后三年化癘,名曰火癘也。”瘟疫的發生多為某運太過之年,若其氣郁塞,甚者先三年化癘,微者后三年化癘。值得指出的是,三年化疫的本質是自然界的自穩機制。五運之間、六氣之間具有相互承制、相互約束的關系[4]。

根據五運六氣學說,運氣紀時,稱歲不稱年[5]。2018年為戊戌火運太過之歲,在全球氣候變暖的背景下,2018年我國平均氣溫較常年升高0.54℃,多次出現極端氣象,但整體為臺風和低溫災害較重[6],遂火運太過之年,火被郁塞。至2019年己亥土運不及之歲,厥陰風木司天,少陽相火在泉,少陽為終之氣,即2019年11月22日至2020年1月20日發病。《黃帝內經》將疫病分為五疫,立地五年,以明失守,疫與癘,即是上下剛柔之名,歸五行而統之。《黃帝內經·刺法遺篇》曰:“假令戊申剛柔失守,戊癸雖火運,陽年不太過也,上失其剛,柔地獨主,其氣不正,故有邪干,迭移其位,差有淺深,欲至將合,音律先同,如此天運失時,三年之中,火疫至矣。”故COVID-19發病應屬“火疫”,湖北省武漢市從地理位置看為中州濕土,結合地理位置及陰雨氣候,遂應為火中攜濕。

2 COVID-19的中醫治療與預防

2020年3月3日發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第7版)》強調要根據病情、當地氣候特點及不同體質辨證論治,對醫學觀察期和臨床治療期不同證型的方劑進行了詳細論述[2]。對于中醫藥的應用,《新型冠狀病毒肺炎診療方案》第7版較第6版新增了重癥患者機械通氣伴腹脹、便秘或大便不通者,可用生大黃5~10 g;在使用鎮靜和肌松劑的情況下,可用生大黃5~10 g和芒硝5~10 g。診療方案中,危重型患者中醫辨證為內閉外脫證。肺與大腸相表里,肺的肅降有助于糟粕排泄。對于需機械通氣者,肺已失宣發肅降功能,糟粕不傳,腑氣不通,大便秘結,可用生大黃蕩滌積滯,瀉下通便。鎮靜劑和肌松劑的使用,有礙胃腸蠕動,影響體內氣機升降,大腸傳導失司,加之熱病傷陰,燥屎內結于里,可在加用生大黃基礎上,加芒硝咸寒潤降,軟堅潤燥。2020年為庚子金運太過之年,《黃帝內經·素問遺篇》曰:“治之法,可寒之泄之。”治療大法為清熱祛瘟。而感邪后,不同地域及個人體質的差異性使疾病出現不同從化。治療時兼濕者佐以祛濕,化燥者用以潤燥,寒化者用以溫散、溫和,正氣不足者祛邪兼以扶正。同時,注重疾病的發展變化,考慮疾病的整體性、動態性及傳變性,整體考慮,謹守病機,有是證,用是藥[7]。

此外,各地方中醫藥管理局也推出呼吸道傳染病預防建議處方[8],如四川省中醫藥管理局推出的春季呼吸道傳染病預防建議處方[9]:金銀花、連翹、蘆根、淡竹葉、薄荷、荊芥、桔梗、甘草、藿香,以疏散風熱、解表祛濕為主。陜西省成人預防推薦處方[10]:黃芪、麩炒白術、防風、炙百合、石斛、梨皮、桔梗、蘆根、甘草,以益氣固表、養陰潤肺為主。各地處方皆有清熱之功,并結合當地氣候特點,四川氣候多濕,配以祛濕藥;陜西氣候多干燥,配以養陰潤肺藥。除內服方藥外,還可佩戴中藥香囊,如蒼術、辛夷、冰片、白芷、菖蒲、川芎、吳茱萸、丁香等為末,辛散芳香以辟穢防疫。又有藥浴預防之法,使氣機通暢,邪氣隨汗而出。此外,古人還注重精神調護,《黃帝內經》云:“志閑而少欲,心安而不懼,形勞而不倦,氣從以順。”情志疏泄得法,各從其欲,百病不生。今人以免疫論之,注重扶正,一言以蔽之:“正氣存內,邪不可干;邪之所湊,其氣必虛。”

3 基于五運六氣理論預測疾病發展趨勢

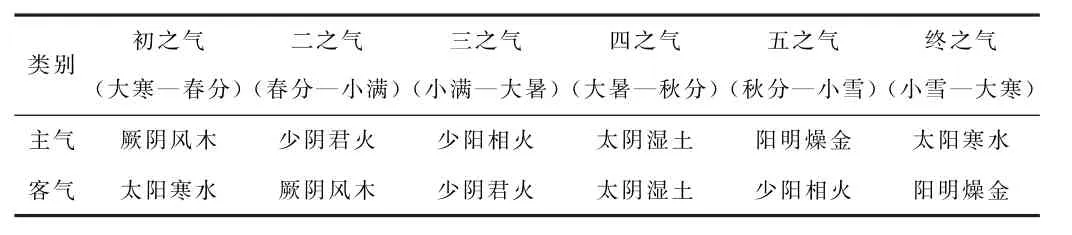

2020庚子年初之氣(2020年1月20日—3月20日),客氣為太陽寒水,火為水折,則有利于疫情緩解;二之氣(2020年3月20日—5月20日)主氣少陰君火,客氣厥陰風木,雖風助火勢,但主客相生氣和,氣和則不病,此期間仍為疫情緩解之勢,甚或消退。若疾病防控不當,疫氣于二之氣未竟,遷延至三之氣時,二火同助,則疫病反復遷延,需至四五氣方可消退。見表1。

表1 2020庚子年六氣分布表

目前,COVID-19海外新增病例已超國內,有迅速蔓延趨勢。雖然世界多個國家存在確診病例,但確診病例數較多的國家,均處于相近緯度,氣候有相似之處(除外海陸、海拔及特殊地形影響)。由此推測,疫情發病輕重、傳播力度、可控程度可能與地理位置及氣候相關,處于相近緯度的其他國家也應積極做好疫情防控工作。

4 小結

從運氣可知氣化多少有太過、不及,中醫運氣學說可以推演氣候變化、疾病發生,預防疾病發生。