SOLO分類評價理論視域下的高考歷史試題解構與分析

黃勝恩??農勝耀

摘 要:SOLO分類評價理論是以層級為特征的質性研究方法,它將思維能力按從低到高、從簡單到復雜分成了五個結構層次,在考評教師教學效果和學生的學習效果上具有重要的指導意義。2019年全國新課標歷史III卷以基礎題型為主,以考查歷史學科核心素養為核心,側重檢驗學生的歷史思維能力,運用SOLO分類評價理論進行試題的分析,有利于促進今后歷史教學的發展。文章對此進行了具體分析。

關鍵詞:SOLO分類評價理論;2019年全國新課標歷史III卷;歷史教學

中圖分類號:G633.51?文獻標識碼:A?文章編號:2095-624X(2020)19-0006-03

2018年,教育部頒布了《普通高中歷史課程標準(2017年版)》,其中歷史學科形成了五大核心素養,即唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷。這標志著我國歷史教學進入核心素養時代,這必然要掀起中學歷史教育在“教師的教”“學生的學”以及考評教學效果與學習效果方式的巨大變革。而SOLO分類評價理論在考評教師教學質量與學生學習效率上具有較強的理論指導作用,對于歷史學科核心素養的形成也有促進作用。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 現筆者運用SOLO分類評價理論分析2019年全國新課標歷史III卷試題,以期為中學歷史的教育教學提供一定的借鑒。

一、SOLO分類評價理論的基本內涵概述

SOLO分類評價理論由澳大利亞比格斯教授所創立,該理論主要是受皮亞杰發展階段學說的影響而產生,其在大量研究與探索思考的基礎之上克服了皮亞杰發展階段學說理論中過于理想化和機械化的缺點與不足。該理論是以層級為特征的質性研究方法,針對學生回答某一問題展現出來的不同思維層級,將思維能力按從低到高、從簡單到復雜的原則分為5個結構層次,分別為前結構層次(P)、單點結構層次(U)、多點結構層次(M)、關聯結構層次(R)、抽象結構層次(E)。其具體含義如下。

(1)前結構層次(P):學生思維能力處于最低水平,在回答問題時抓不住問題的線索,容易將問題線索與問題相混淆,所提供的答案雜亂無章,思維混亂且同義反復。

(2)單點結構層次(U):學生思維能力仍處于低水平,學生只能聯系問題當中的單一線索事件進行“概括”。但由于只抓到問題單個方面,缺乏系統的分析和論證,所得出的結論呈現出膚淺化的特征,結論非常不一致。

(3)多點結構層次(M):學生的思維能力處于中等水平,這類學生已加深了對問題的理解,從問題中獲取到了多個正確的信息或相關線索,但卻沒能將這些孤立的信息進行有機的聯系,從而忽略了知識間的關聯性,沒有形成清晰明了的認知網絡體系。因為不能將所獲取的信息進行有效的整合,所以同樣的信息得出不一樣的結論。

(4)關聯結構層次(R):學生的思維能力處于較高水平,學生已經具備了歸納總結的能力。學生能夠抓住問題的相關線索,并結合給出的相關素材進行全面而有效的整合。但是由于思維還僅僅局限于所給出的素材資料范圍,無法跳出既定范圍進行思考,思維創造力不足,最終呈現出僵化的特點。

(5)抽象結構層次(E):學生的思維能力達到了最高的水平,學生不僅可以全面抓住問題線索,緊緊圍繞相關資料素材進行系統的整合和分析得出它們之間的相互關系,并且在此基礎之上進行抽象的歸納和演繹,從理論的高度來深刻地分析問題,最終得出開放的結論,容許邏輯上兼容幾個不同的答案。

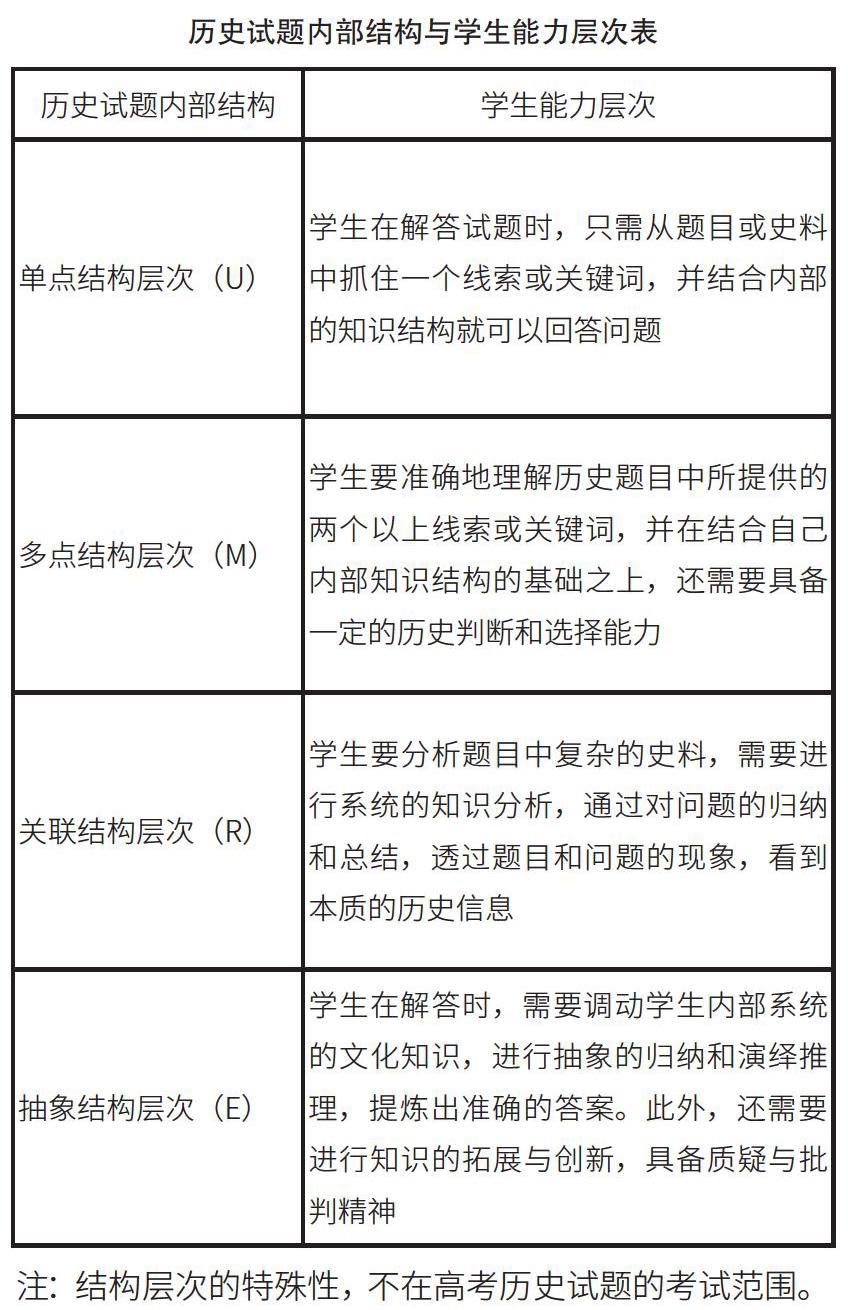

根據SOLO分類評價理論的具體內涵,結合歷史高考試題內部的難易程度的結構,筆者擬制作出高考歷史試題能力結構層次表,表現如下。

二、SOLO分類評價理論對2019年全國新課標歷史III卷的分析

2019年全國新課標歷史III卷的第1題、4題、6題、7題、10題是屬于單點結構水平。這類題目主要是考查學生提取題目信息的能力,學生只需要牢牢地抓住題干給出線索,無須進行系統的分析和論證就可以得到正確的答案。如第6題陳獨秀在《青年雜志》撰文稱:“個人之人格高,斯國家之人格亦高。個人之權鞏固,斯國家之權亦鞏固。而吾國自古相傳之道德政治胥(皆)反乎是。”陳獨秀意在? ? ? ? ?學生要提取關鍵的信息,“吾國自古相傳之道德政治胥(皆)反乎是”。我國傳統的道德政治都在壓制個人權利和人格的發展,進而也將不利于國家的進步。由此可知,陳獨秀是反對“我國傳統道德政治的”。學生需要知道中國數千年的道德政治是儒家的封建倫理思想,陳獨秀是新文化運動的主要代表人物,并且在新文化運動中提出過“提倡新道德,反對舊道德”的口號。只要學生對這些問題有所了解記憶,并與題目的信息進行有效的匹配,就可以知道陳獨秀意在批判儒家的封建倫理思想。因此此類題目只是簡單的線索信息的提取獲得,難度并不是很大。

第3題、8題、11題、12題、15題(1)問、17題則是屬于多點結構層次水平,這類題目需要學生牢牢抓住歷史題目當中多個重要的歷史信息 ,將所獲得的歷史信息歸入自身內部的知識體系,然后進行有效的判斷,最終得出正確的答案。如選擇題第8題,《數他勞動最強》是1953年創作的年畫。該作品? ? ? ? ?在解這道題時,學生先要抓住問題中1953年這個時間點,然后再看圖畫的內容以及《數他勞動最強》這幅圖的標題。從所提取的信息當中,就可以知道這幅黑白畫完成于中華人民共和國成立初期,1953年正是我國“一五”計劃的開局之年,全國人民掀起了國家建設的熱潮,畫中的兒童、婦女和男子都面帶笑臉,在田間地頭勞動,反映了當時的人民積極響應國家號召的歷史場景。據此可排除A、C、D這三個史實不符合圖畫內容的選項,結合所學將不符合題意的選項排除,得出正確的答案,即倡導了適應國家建設需要的社會新風。

第2題、5題、13題(1)問和15題(2)問、16題(1)問屬于關聯結構水平。這類題目的史料和可選擇的答案具有較強的迷惑性,容易誤導學生。回答這類題目,需要學生綜合利用所具備的歷史知識進行分析,透過現象看本質。如第2題,在今新疆和甘肅地區保存的佛教早期造像很多衣衫單薄,甚至裸身,面部表情生動;時代較晚的洛陽龍門石窟中,造像大都表情莊嚴,服飾亦趨整齊。引起這一變化的主要因素是? ? ? ? ?我們發現題目的四個選項:經濟發展、繪畫技術的進步、政治權力的干預以及儒家思想影響似乎都能造成佛像的變化。這就需要學生具備較為扎實的歷史知識和分析能力。佛教早期傳入中國是在東漢時期,龍門石窟的開鑿經歷了從北魏孝文帝到宋朝這一漫長的歷史時期。早期佛像衣衫單薄、裸身并非經濟的不發達和技術的落后,這兩點因素經不起推敲,因為佛教是從印度傳入中國,印度佛像就具有這樣的特點,早期應該還保留了佛像原始的本土特點。但隨著時間的不斷推移,佛教在我國不斷地發展,佛像從“衣衫單薄、裸身”變成“服飾整齊、表情森嚴”,產生變化的原因應該是受到了儒家禮制文化的影響,衣衫單薄,裸身是不符合我國儒家傳統觀念的。而從漢到宋,儒家的文化不斷得到鞏固與發展,佛教和儒教也在相互融合,故應該是受到儒家文化的影響,形成了具有中國特色的佛像。

第13題(2)問、14題、16題第(2)問是屬于抽象結構層次水平,這類題目在歷年的高考試題中均有涉及,并且呈現出開放性的特點,是最能檢驗學生史學功底和能力的重要題型。在回答這類題型時不僅需要調動學生內部系統的文化知識,還需要學生進行抽象的歸納和分析演繹,提煉出準確的答案。在此基礎上,還要知識的拓展與創新,考查學生的發散性思維。第14題要求從所給的材料中提出一個論題,并結合所學加以論述,且要求論題明確,持論有據,表述清晰。因而必須仔細認真地審讀題目,抓住核心論題,即同一話劇美國黑奴話劇表演在1901年、1907年、1961年這三個不同歷史時期的展演卻呈現出不同的表現形式。結合不同歷史時期所代表的不同意義,深挖其背后所代表的深刻含義,并以小論文的形式展現出來,它涉及了歷史學科“五大歷史學科核心素養”的考查,是最能檢驗學生能力素養的典型題型。而每個學生的知識結構、理解能力以及分析能力都各有不同,得出的論題也會有所不同,根據論題以小論文的形式進行論述,更是讓學生有更大的發揮空間,檢驗學生的思維能力、文字表達能力以及對問題的分析批判能力。

三、反思與啟示

我們縱觀2019年全國新課標歷史III卷,結合SOLO分類評價理論對其試題內部結構和考查學生能力層次的分類。我們可以知道試題是以考查歷史學科核心素養為核心,側重檢驗學生的歷史思維能力。相比于2018年全國新課標歷史III卷,從政治史、經濟史和文化史三個維度來看,2019年全國新課標歷史III卷的政治史題型減少了一道題,共為四道題,文化史增加一道,為四道題,而經濟史持平,同為六道題,中國史和世界史的題量穩定不變,同時均設置有開放論述題,而2019年的論述題相對于2018年來說,對論述的要求有了顯著的提高。但總體來看,試題仍然堅持了以往的出題風格,難易分布合理,以考查基礎性知識為主,簡易和中等難度題型所占的比例大,照顧到了使用新課標歷史III卷的欠發達的西部地區,體現了社會的公平正義,但關聯結構和抽象結構層次的題型也占有一定的比例,體現了試題結構的層級性和梯度性,有利于拉開考生之間的差距,選拔優質人才。同時題目新穎,注重考查學生的“唯物史觀、時空觀念、史料實證、歷史解釋、家國情懷”這五大歷史學科核心素養,在不同的題目中以不同的難度層級表現出來,這正是試題內容緊跟學科改革的重要體現。由此觀之,歷史高考試題對于學生的評價正在轉型,并對教師的教學提出了更高的要求,最終使歷史學科核心素養得以在教師的“教”與學生的“學”中落地。

通過上述的分析,筆者認為可以得到以下幾點啟發與思考。其一,SOLO分類評價理論與歷史學科的五大核心素養要實現有效的結合,并且體現在日常的歷史教學當中。黃牧航教授曾經說過:“如果教學理念是全新的,而評價的理念和方法還是老一套,那么改革的最終成效就會大打折扣。”而學生能否形成歷史學科核心素養的關鍵,也在于是否擁有了高級的層級思維。五大核心素養的形成與SOLO分類評價理論的思維能力的層級關系應該是相輔相成、相互融合的關系,因而我們應該在日常的歷史教學中思考這個問題,不斷創新歷史教學方法。其二,要注重夯實學生的核心歷史基礎知識。教師要注重引導學生對歷史教材中的歷史事件、事件背景、歷史概念等系列基礎核心知識進行記憶與理解,形成知識體系,從而進一步幫助學生形成更高一級的思維結構。其三,歷史教學要“以本為本,超越課本”。從高考題目來看,選擇題、材料分析題、選考題的考查內容不會偏離考綱和課本的內容,但是沒有一個題目、材料能夠原原本本地從課本、練習冊中找出來,而是高于課本,是對課本知識和內容的升華和凝練,尤其以第14題這類開放論述題表現得尤為明顯,因而歷史教師在課堂授課時必須對歷史課本進行有效的整合和拓展,在考綱的基礎上,教師可通過開發歷史校本選修課程的方式,開闊學生的知識視野,并在課后積極引導和鼓勵學生開展課堂實踐活動,進一步培養學生的史學能力。

[參考文獻]

[1]中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]石禮龍.基于SOLO分類理論的高考數學江西卷與全國卷比較研究[D].贛州:贛南師范大學,2016.

[3]鄭潔梅.SOLO分類理論在高中物理教學目標設計中的應用研究[D].蘇州:蘇州大學,2013.

[4]黃牧航.SOLO分類評價理論與高中歷史試題的命制[J].歷史教學,2004(12).

作者簡介:黃勝恩(1997— ),男,壯族,廣西崇左人,碩士在讀;

農勝耀(1996— ),男,壯族,廣西河池人,本科。