基于“控制—價值”理論的以情促教策略

呂星宇

[摘? ?要]教學實踐中重智輕情導致的教學失衡普遍存在。主要根源是教師的教學行為受傳統教學觀的影響,沒有充分認識到情感對認知過程的作用。根據“控制—價值”理論,教師可以引導學生通過改變對自我價值以及對所學內容價值的評價,產生利于學習的積極的情緒情感,發揮情感在教學中的價值,達到以情促教的目的。

[關鍵詞]重智輕情;情感;“控制—價值”理論; 以情促教;

當前的課程教學改革強調培養學生學習的自主性。因此,在教學中充分發揮學生學習的積極性和調動學生學習的主動性成為教改的核心。學習的積極性和主動性是情感領域的主題,這引發了新的教改趨勢:發揮情感在教學中的價值。“教學存在著師生雙方在認知和情感兩個方面的交互作用,是一個涉及教師和學生在理性與情性兩個方面的動態人際過程。[1]”已有的調查結果表明:98. 6%的教師認可應該發揮情感在教學中的價值。但是,在實踐中重視發揮情感教學價值的教師只有三分之一[2]。大量教改成果都更多地指向學生的認知培養,對學生情緒情感的關注不足,重智輕情的情況普遍存在。為此,有必要探討如何通過以情促教的策略,實現學生的情智相長。

一、對重智輕情的分析

1.傳統教學觀是問題的根源

長期以來,在實踐中決定教師行為的教學觀有以下特點:認為知識是客觀存在的,教學目的是將知識傳輸給學生,教學過程是為了解決教學內容要求與學生原有知識、能力之間的差距。形成這種教學觀的基礎是:教師教什么,學生就學什么,教師提出什么要求,學生就按照教師的要求去做。這導致了教師通常只關注自己要教的內容,并對所教內容進行縝密的設計,但忽視了所教內容是否滿足學生需要,或學生是否喜歡。教師在內心深處認為學生是否喜歡或愿意學習所教內容是學生的問題,不是教師的問題;不管學生是否喜歡教師所教內容,都必須學習這些內容。于是教師的教學要求與學生達到教師要求的程度,往往成為兩個在教學中難以重合的“點”。

教學內容是教育者認為對學生未來發展而言必要的,且這些內容通常是硬性規定的,并要在規定的時間內、按照規定或預定的順序、以規定的進度教授給學生。但這些學生未來可能需要的內容在教師教學的那一刻卻不一定是學生需要的,于是可能導致學生不愿學習教師所教的內容,或不愿努力達到教師提出的目標。因此,從本質上看,只把教學視作一個認知過程的教學觀,必然會導致重智輕情的結果。

2.忽視情感的價值是問題的表現

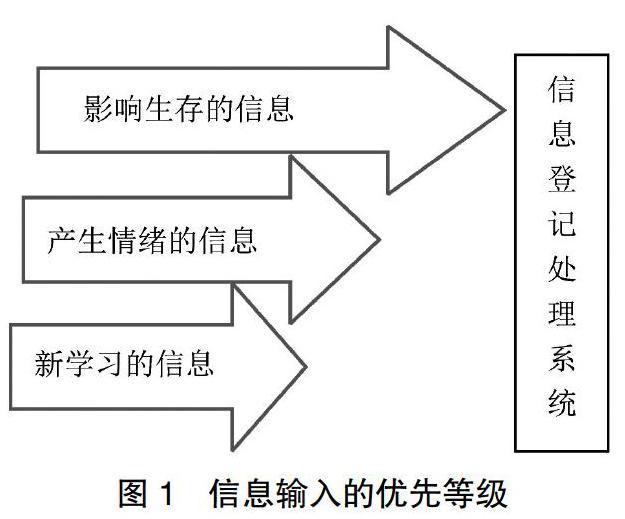

柏拉圖認為,所有學習都有情感基礎。但是,很多教師卻沒有充分認識到這一點,忽視了情感在認知過程中發揮的作用。通常可以把人的學習理解為一個信息加工的過程,但輸入人腦的信息卻不是按照先來后到的順序,而是有一定的優先等級,且高等級信息會抑制低等級信息的輸入(見圖1)。信息加工的目的是幫助個體更好地生存,因此,在這個等級系統中,威脅生存的信息處于最高等級,會立即得到加工。其次是情感性信息,當某種情境引發了個體較強烈的情緒情感體驗時,就會被排在優先處理的等級,抑制或暫緩對其他類別信息的加工。情緒情感對認知具有信息過濾的作用,決定著個體對某一事件做出哪種程度的反應,如高興時的主動反應,不高興時的回避反應,及感到恐懼時會做出的戰斗或逃跑的反應等。因此,情感可能會引發或中斷認知過程,影響個體的注意力、解決問題和維持關系的能力。例如,緊張和壓力會直接影響學習過程,中等強度的緊張與壓力可以促進認知,但是超過這一水平,過分緊張或壓力過大引發的焦慮情緒就會降低個體的判斷力和執行力。日常生活中,一個人對于自己喜歡學習的知識或技能,往往能夠保持興趣,調用高級思維,進行深度思考;但是對自己不喜歡的,就不愿意為其花費時間和精力,所投入的認知加工水平也很低。實際上,對于學習而言,感性的情感體驗與理性的認知加工同時存在,二者相互作用,共同影響整個學習的過程。

此外,在一項關于教師對教學中應用情感理論的調查研究中,50%以上的教師認為,在教學中應用情感助力教學“無理論,無具體方法,書籍少,資料少” 或“不知道怎么運用情感”[3]。因此,研究具有操作性的相關策略是改變由重智輕情導致的教學失衡的關鍵。

二、以情促教的理論基礎:“控制—價值”理論

從已有文獻和調查研究中發現,目前已存在一些在教學實踐中發揮情感價值的策略,如誘導、陶冶、激勵、調控[4]等。但這些策略還缺少一以貫之的理論依據,對引導教師轉變傳統教學觀的說服力量不足。為此,本研究試圖以學業成就情感產生的心理機制為據,建構以情促教的教學策略,并使其更具科學性和系統性。

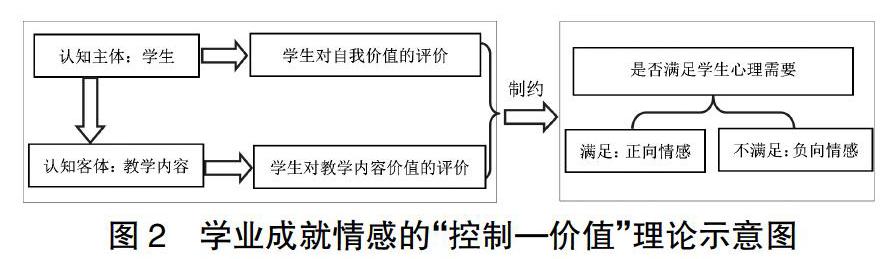

德國心理學家佩客倫(R.Pekrun)最早提出了“控制—價值”理論[5]。該理論認為,積極的學業成就情感利于提高學習效率,消極的學業成就情感阻礙學習效率的提高(見圖2)。直接影響學生學習情感的因素來自兩個方面。一是個體對學習內容可控性的評價,即個體認為自己是否可以學會這些內容。如果學生認為自己無法掌握所學內容,即對內容產生了低可控性評價,將會降低其對自我價值的判定。因此可控性評價與個體對自我價值的保護有關。二是個體對學習內容價值的評價與判斷。如果學生認為學習內容是有價值的,是有意義的,就會產生利于學習的正向情感,并發揮積極的動機作用。根據這一理論,如果要激發利于學習的情感,必須關注學生在兩個維度上的評價:一是學習者對認知主體即自我價值的評價,二是學習者對認知客體即所學內容價值的評價。

如果學生對自我價值產生肯定判斷,將會產生利于學習的情感。人類個體是既具有肉體生命也具有精神生命的存在。個體在肉體生命受到威脅時,會采取應激行為保障身體安全;在精神生命受到威脅時,也會采取保護措施使精神免受傷害。尋求自我接受,肯定自我存在,保護自己的精神生命,是人類最高的生命傾向。這個傾向促使個體不斷追求和維護與自我有關的存在感,以維持自我價值感,即自尊。“沒有自尊,那就沒有什么事情值得去做的,或者即便有些值得去做,我們也缺乏追求它的意志,所有的欲望和活動就會變得虛無縹緲。[6]”因此,自我價值感或自尊可視為人發展的原始動力,是激發學習情感的前提。

同時,學習還是一個尋求意義的過程。如果學生對所學內容產生肯定性評價,個體也會產生積極的情感體驗,從而更主動地投入學習,進而獲得良好的學業成績。這一結論也得到了PISA測試的驗證。有研究者對參加PISA2006的學生進行了調查,結果發現,對于“是否相信學好科學是重要的”這一問題,作出肯定回答的學生比作出否定回答的學生在科學學科上投入了更多時間,且成績更高。在OECD成員國家,認為“學好科學很重要”的學生,學校常規課程每增加一個小時,其PISA平均成績就會提高約26分;而那些認為“學好科學不重要”的學生,平均成績只增長約22分。這一調查表明,如果學生對所學內容的價值得出肯定性判斷,認為學習內容重要,就會促使學生產生學習動機,進而影響學習結果。

三、以“控制—價值”理論為依據的

以情促教策略

在筆者帶領的教學改革團隊中,教師普遍反映希望掌握以情促教的具體方法,這為研發以情促教的實踐體系提供了依據和動力。但教無定法,如果從教學方法的角度入手,就會陷入過于微觀的技術層面而無法窮盡。因此,研究者決定從研究并落實以情促教的教學策略入手。教學策略(instructional strategy)指的是,教師教學時為求達成教學目標所采用的教學取向,而非特別限定的某種教學方法[7]。它是教師在教學活動中用以指導其教學行為的操作指南,它為教師具體教學方法的選擇和運用提供富有操作性的指導思想,但它本身并不是具體的方法[8]。根據“控制—價值”理論,激發學生積極學業成就情感的教學方向有兩個:一是促進學生對自我價值(認知主體)的肯定性評價,二是促進學生對知識價值(認知客體)的肯定性評價。以此為線索,可以構建以情促教的教學策略。

1.促進學生對自我價值進行積極評價

(1)積極的高期待策略

美國心理學家羅森塔爾曾提出并驗證了皮格馬利翁效應(也稱羅森塔爾效應),證明了期待對學生的影響。在實驗中,他和助手來到一所小學,聲稱要進行一個未來發展趨勢的測驗,并以贊賞的口吻,將通過測試得到的一份“最有發展前途”的學生名單,交給了校長和教師。實際上他撒了一個“權威性謊言”,名單上的學生只是他們從每個班級中隨機抽取的。但是8個月后,奇跡出現了,凡是上了名單的學生,成績都有了很大進步。追蹤調查發現,這些人后來在工作崗位上也取得了非凡的成績。這一結果,使人們有理由相信正是羅森塔爾的“權威性謊言”起了作用。教師受到權威者的影響,從而相信這些學生是更有潛力的,因此對他們產生了發自內心的、真誠的、更高的期待,并通過積極評價把這種期待傳遞給了學生。學生強烈地感受到來自教師的期待與肯定,從而提高了自我評價,并由此產生了自尊感,進而獲得了不同尋常的進步。這表明,贊美、信任和積極期待能夠增強學生的自我價值感,激發學生的積極情感體驗,從而改變學生的行為。因此,積極的高期待策略在教學中具有一定的可行性。

(2)激勵性評價策略

學生是處在發展過程中的人,在認知和行為上存在一些問題是不可避免的。很多教師認為,學生只有了解自己的問題才能改進,所以應該直接指出學生的問題或錯誤。有些教師甚至傾向于懲罰出現問題的學生,希望通過引發學生的內疚、羞愧、后悔、恐懼等情感,讓學生感到不安,從而改變行為。但以上方式很可能會直接威脅學生的自尊,從而產生不利于學習的消極情感。實際上,學生學業表現不好,自尊感已經下降,教師直白的批評或懲罰無異于雪上加霜。有些教師認為,當學生有不足時不批評,反而給予肯定性評價的做法是自欺欺人。實則不然。如同身體受到威脅會感到害怕一樣,當學生的自尊受到威脅時,也會產生不安全感,因此會設法調動心理防御機制以維護自尊。比如,學生將成績不好歸因為試題難度大、運氣不好等外部不可控因素,從而削弱內部歸因對自尊造成的威脅。

既然直接指出錯誤或懲罰容易降低學生的自我價值感,那么教師就要轉變觀念,改變策略,在指出學生的問題或糾正學生錯誤與保護學生自尊之間找到一條中間路徑。為此,教師可以采取激勵性評價策略,即在指導學生時,要找到學生的閃光點,先給予學生肯定性評價,滿足學生自尊的需要,再引導其改進不足。教師的肯定與激勵,可以幫助學生形成積極的自我概念,產生內在的發展動力,使其愿意不斷付出努力,從而使自尊保持在較高水平,走向個人發展的良性循環。以學生在課堂上回答問題的情況為例,在激勵性評價策略的指導下,教師可采取以下類似的具體做法:如果學生的回答不完全正確,那么教師就先肯定其中合理的部分,使學生愿意聽取接下來的建議,愿意變得更好;如果學生的回答完全錯誤,教師可以肯定其回答問題的勇氣,提示正確的思考方向,同時改變提問的角度和難度,使學生回答中能包含合理的成分,此時教師對這種進步要立即給予肯定。試想,如果在全錯的情況下都能保住自尊,有哪個學生不愿意做得更好一些呢?

在筆者的調研中有這樣一個例子。一名學生的作文只得了9分(滿分60分),在講評這篇作文時,教師說:“這篇文章,如果從立意上看,我給100分”,顯然這是一個肯定性評價,接著又說:“但是這篇文章的框架不是很清晰,減10分……”在肯定學生之后,教師中肯地指出了這篇文章存在的不足以及改進方案。此后,這名學生在寫作方面取得了非常明顯的進步。在這個例子中,教師對學生先肯定再給出建議,采取的就是激勵性評價策略。

(3)營造環境氛圍的策略

為學生營造安全的心理氛圍,有利于保護學生的自我價值感。有些教師喜歡利用競爭造成的緊迫感激發學生的學習動力。但實際上,過多的競爭會讓學生認為只有自己超過別人時才有價值,但是這種方式對自我價值的肯定卻難以維持,因為總會有別人能做得更好。此外,過度競爭會使學生遠離對真理的追求,不重視學習內容,也不關心學習的價值,只關心自己是否能獲勝,怎樣才能不輸、不丟臉。然而“獲勝”的總是少數,總是“獲勝”也十分困難,這會導致學生難以肯定自我價值,甚至因為焦慮而消耗大量的心理能量,使學習效率大大降低。因此,要提升學生的自我價值感,應削弱學校內部過度競爭的文化,為學生營造安全的、合作互助的學習氛圍,讓每個學生都獲得自我價值感。

還可以給予學生選擇權,通過讓學生產生控制感提升其自我價值感。在學習活動中,如果學生有更多選擇權,他們就會逐漸認識到,學習活動是由自己主動選擇而非受外界所迫的。根據“控制—價值”理論,這種可控性判斷將給學生帶來更多的自尊、自信、喜悅、成就感等,而這些都是利于學習的積極情感。教師布置作業時,可允許學生根據自己的實際情況選擇題目的內容和數量,甚至在平時測驗中也可以讓學生自主選擇題目。比如,給學生列出100道題目,允許學生從中自行選擇30個作為考試題目。當然,這就需要教師對不同試題的考查目標進行研究,巧秒設計題庫,使學生的自主選擇能夠廣泛地覆蓋教學目標,能夠幫助他們自檢學習成果,引導學生不斷進步。當學生有了更多可選擇的機會,就會產生更多的可控性判斷,進而產生更多利于學習的情感。

2.促進學生對所學內容的價值產生肯定性評價

學生當前要學習的內容不一定正好滿足當下的需要。如果學生評價所學內容沒有價值,就不能產生利于學習的情感。因此,教師要在教學要求與學生需要之間建立關聯。如果把教師的教學內容比喻為一杯清水,可是看上去學生卻并不需要這杯水,那么,教師就要通過教學設計創造一種情境,讓學生感到“口渴”,主動去找這杯水,即使教學內容成為學生當下的需要。

(1)激發認知困惑策略

教師可以設計激發學生認知困惑的教學情境,使學生產生探索問題的欲望。當學生認識到將要學習的新知識可以解決自己的疑問,就會肯定教學內容的價值。例如,在初中物理“壓強”一節的教學中,教師首先呈現了一系列載重汽車的圖片,顯示隨著載重的增加,汽車對地面的破壞力也會增大。接著,教師又播放了一段視頻,演示小鹿陷入泥潭,鹿媽媽不敢去救它,但是大象卻把小鹿救出來了。此時,教師提出問題:壓力越大,對地面的破壞力越大;但是為什么大象不會陷進泥潭,比它體重輕很多的小鹿卻陷進去了呢?又如,在教學“圓周運動”時教師設計如下問題:向上拋的東西到了最高點就會掉下來,為什么過山車到了最高點不會直接掉下來呢?如此,通過引發學生的認知沖突,可以使學習新知識成為學生當下的需要。

(2)設計真實的問題解決任務

當教師將傳授知識作為教學目標時,學生學習這些知識的理由可能是“這是教學大綱的要求”。但這并不能使學生了解所學知識的真正價值。為此,教師可以設計真實情境下的真實任務,而完成這一任務需要學生應用已有知識以及學習新知識來解決一系列問題,這樣,學生自然就能認識到知識的價值。例如,某節英語課的學習目標是:用英語表達“聚會時大家是否都到齊了,某人沒到,是什么原因”。教師可以設置一個涉及這一表達方式的情境,讓學生進行角色扮演。如春游時,是否所有學生都上車了?此時有人未到,教師與學生一起猜測原因。而要完成這個角色扮演任務,學生就需要掌握這節課的新內容。又如,某節物理課的學習目標是:控制變量法。教師請學生看一位名星的牙膏廣告,這則廣告中有一些控制變量不嚴謹之處,教師請學生看過以后,找出其中不合理的地方,并提出修改建議。為了解決這個任務,學生需要學習控制變量法的知識。因此,真實的問題解決任務可以讓學生清晰地感受到所學內容的價值,從而產生利于學習的情感。

總之,學習既是一個認知過程,也是一個受情感調控的過程。教師要幫助學生對自我價值和所學內容的價值產生肯定性評價,從而激活積極情感助力認知過程的作用,達到事半功倍的教學效果。

參考文獻

[1]江紹倫.教與育的心理學[M].南昌:江西教育出版社,1985:1.

[2][3]張鵬程.知情交互作用的實證研究現狀與展望[J].應用心理學, 2013(1):72-79.

[4]盧家楣.論情感教學模式[J] .教育研究,2016(12):55-60.

[5]Reinhard Pekrun,Academic Emotions in Students,Self-Regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research[J].Educational Psychologist,2002,37(2):91-105.

[6][美]羅爾斯,正義論[M].北京:中國社會科學出版社,1988:442.

[7]張春興.教育心理學[M].杭州:浙江教育出版社,1998:477.

[8]盧家楣.教學的基本矛盾新論[J].教育研究,2004(5):43.

(責任編輯? ?郭向和)