例談結合STEM理念的融創課程

翁崇濤

[摘? ?要]“走向世界的‘中國芯”課程,是上海師范大學附屬外國語中學校本融創課程的一部分。該課程結合物理基礎課程和STEM教育理念,注重時政熱點與科學技術相結合,實踐體驗與課題研究相結合,創新素養與國際視野相結合,通過開展多種活動,提升學生的創新意識和工程技術素養。

[關鍵詞]物理;STEM;融創課程;工程技術素養

STEM教育提倡基于項目式學習,促進學生運用跨學科知識和技能解決實際問題,并在完成目標任務的過程中提升解決問題的能力。融創課程是一個動態性概念,即課程群是一個不斷發展的課程融合與創生的過程;也是一個目標性概念,指學校在三級課程的開展中,尋找課程目標、內容、資源等的共通之處,使其在目標、內容和資源等方面達到層級化的發展態勢,實現學校課程整體的貫通與融合[1]。

筆者結合物理學科教學,基于STEM理念自主開發了校本融創課程,內容涵蓋機械、電子、計算機控制、人工智能、工業設計、建筑、計算機輔助設計等領域,涉及結構設計、機電自動化設計和創意設計等三大系列。在此,將結合“走向世界的‘中國芯”課程,討論融創課程的開發與實施。

一、課程簡介

物理學家費曼曾表示,研究物理不是為了榮譽,也不是為了獎章和獎金,而是因為它好玩,是為了一種純粹的發現的快樂。可見,在物理課堂上,最重要的是激發學生的好奇心,讓學生覺得物理“好玩”。與單純的知識教學相比,時政熱點與科技前沿更能引起學生的好奇與探究。也有研究發現,在日常物理教學中滲透國際理解素養,可強化學生的研究型創新素養[2]。“走向世界的‘中國芯”是在物理學科基礎上,結合時政熱點與科技前沿,注重創新素養與國際視野相結合而的物理拓展型融創課程。

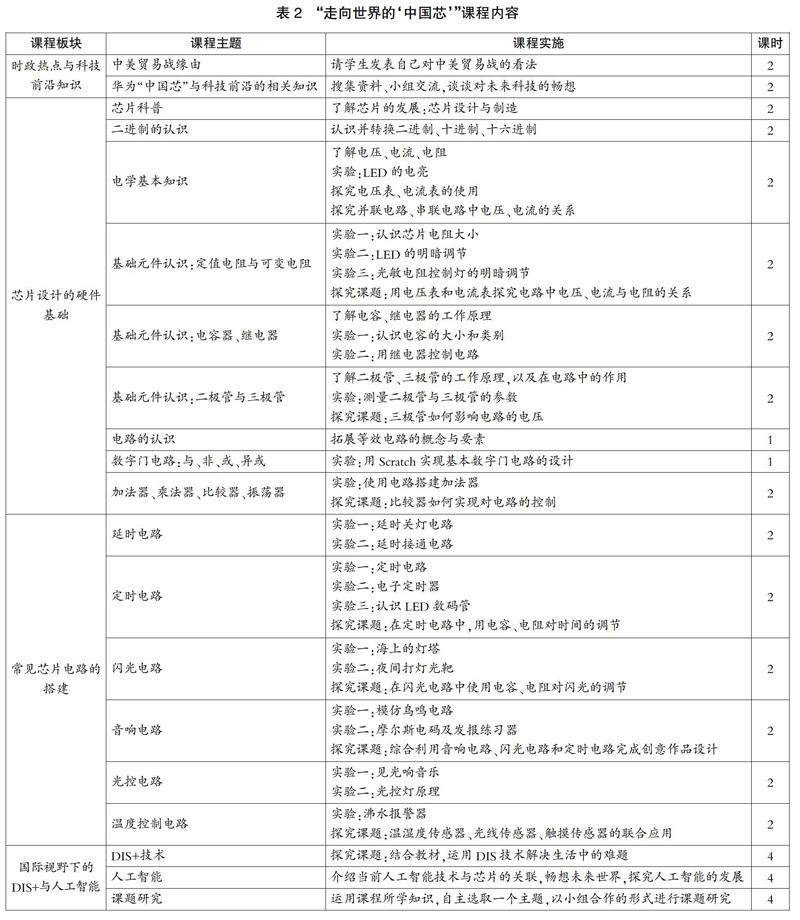

該課程包括四個主要部分。一是介紹與課程主題有關的時政熱點與科技前沿技術;二是芯片設計與制作的基本流程,重點在于芯片設計中的硬件部分,幫助學生掌握芯片基本原理,認識常見元件;三是使用NE555時基芯片搭建常用電路,實現一些小應用;四是國際視野下的DIS+與人工智能,由學生自主合作選定主題進行研究。該課程的特色是理論與實踐相結合,時政熱點與科技前沿結合,富有知識性、趣味性與創新性,注重學生動手能力、合作能力和創新素養的培養。

二、課程目標

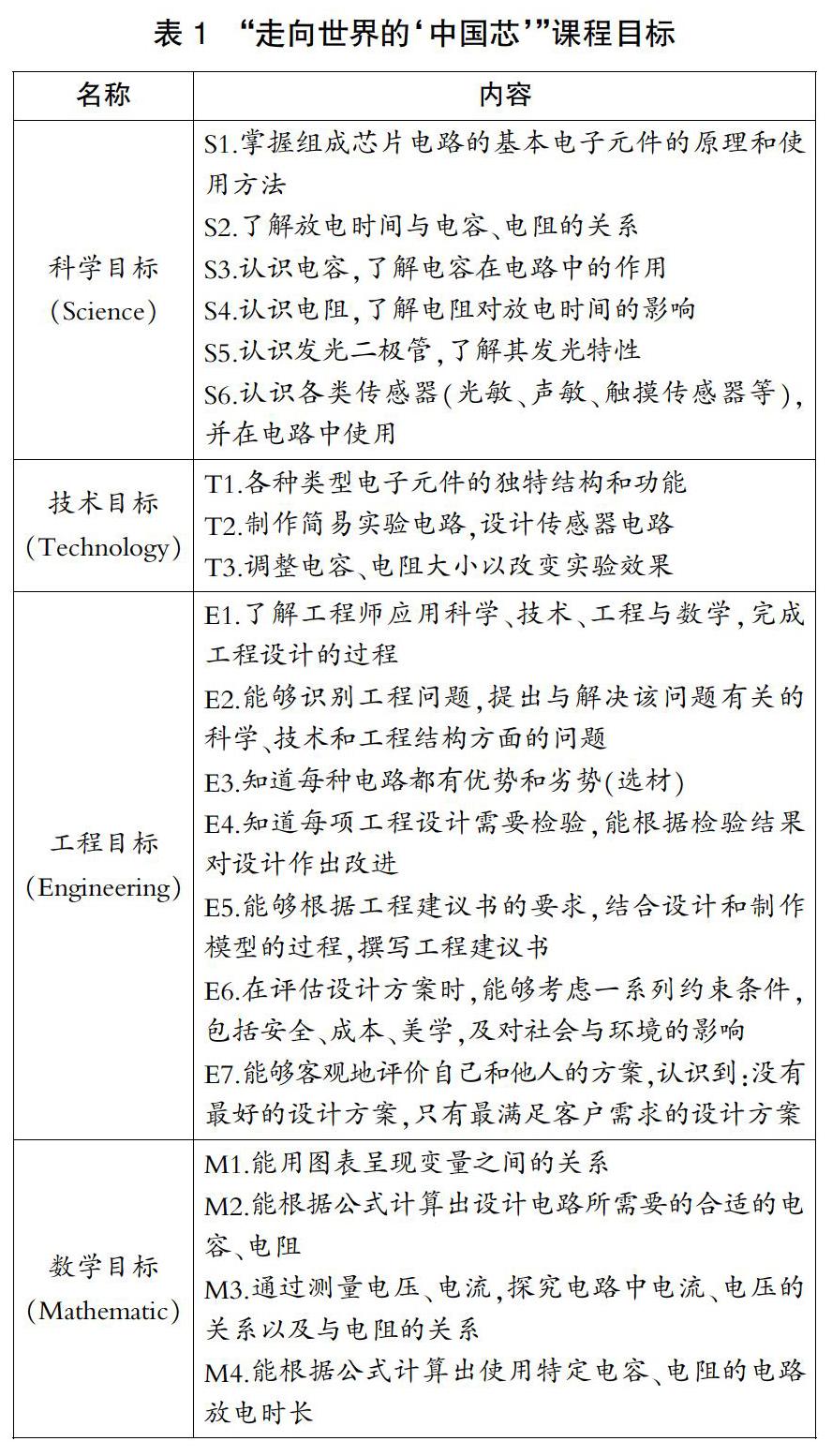

本課程的授課對象是高一、高二的學生,整體目標是使學生能運用所學的芯片知識解決生活中的實際問題。通過電學實驗及入門硬件的學習,培養學生的科學興趣和創新意識,促進學生發展創新性思維,提高綜合問題解決能力,并為未來的職業發展奠定基礎。此外,結合學科特點和技術原理,設置了課程的單元目標(見表1)。

三、課程內容

物理的簡潔和實踐之美,能激發學生的學習熱情。物理思維的基本方法是發現問題、作出假設、進行驗證、得出結論,由此不斷發現事物的本質。要引導學生從被動地“聽和看”,轉變為主動地“想和學”。因此,設計課程時,要致力于使學生打開眼界,拓展個性特長,增強自主發展的信心和能力,提升實踐能力和創新意識。

為了幫助學生提升工程素養,發揮個性特長,該課程開發了“書院學習”“長短課時”“三分課堂”等多個項目,將國際理解和工程技術素養滲透到日常學科教學中。經過三年多的探索與實踐,已形成校本課程與案例資源包,發揮了一定的示范作用。該課程的主要內容見表2。

四、課程體系

學校的融創課程提倡在基礎型課程中滲透工程技術素養的學習內容,并將其列入三維教學目標。其中,拓展型課程用于強化工程技術教學,通過整合優質資源,將學生需求與課程發展相結合,為學生提供更多可選擇的課程和學習平臺。研究型課程則以學科課題為依托,由學生根據興趣愛好自主組成研究型課題小組,由教師為學生提供指導,最終形成學生綜合素質評價平臺的研究型課程資料集。在落實STEM教育方面,校本融創課程注重跨學科方法與課堂教學的統一、學科教學與學生實踐活動的統一,扎實推進課程發展。在教學研討中,要求教師們設置詳細的實施方案,包括教學流程圖和具體要講授的內容(含文字、圖片、視頻資料等)。詳情可參考滬科版高二物理“電路”章節中關于“工程技術素養”滲透的樣章。

“走向世界的‘中國芯”課程的實施途徑就包含在物理思維的訓練中,結合時政熱點和先進科技,可開展有具體生活情境的、有實際意義的課題研討。學生通過大量需要動手實踐的探究學習,在不斷設計、改進甚至創新實驗方案的過程中,深刻地認識和理解實驗原理;通過對實驗現象、實驗數據的分析和求證,不斷提升工程技術素養和物理思維品質;在理論知識的學習中了解和對比中西科學技術的成就,在需要動手的探究項目中不斷提高實踐創新素養。

通過課程的實施,學生掌握了基礎芯片的知識與制作方法,激發了創新意識,提高了動手實踐能力。但更重要的是,該課程讓學生們認識到,在高科技領域,長期處于由其他國家“賣給中國”的情況,將使自己的國家陷于被動,青年學子要為“中國設計”“中國創造”乃至“中國夢想”而努力。教師也在實踐中認識到,應繼續開發和不斷完善結合基礎課程和STEM教育理念的融創課程,結合社會現實問題與科技發展,重視學生的實踐體驗,引導學生在探究式學習中不斷提升自主學習能力、創新意識和工程技術素養,為培養新時代的合格建設者和接班人貢獻力量。

參考文獻

[1]華志英,高一維.融創課程追求課程卓越的現實路徑[J].江蘇教育,2017(4):89-102.

[2]林洛穎,邊國霞,周文葉.基于核心素養的課程建構——“第十五屆上海國際課程論壇”綜述[J].教育測量與評價,2017(12):50-54,61.

(責任編輯? ?郭向和)