談多模型教學中思維的起點、發散點和收斂點

黃德強

[摘? ?要]高中生物學的重要概念往往采用建模的方式進行學習。由于研究者研究的目的不同,同樣的生物學概念就會建構出多種多樣的模型。文章以“生態系統的能量流動”這一重要概念為例,立足思維的整體性,分別尋、探、聚思維的起點、發散點和收斂點,提出“建構一般模型—辨析特殊模型—回歸一般模型”的多模型教學策略。

[關鍵詞]多模型;起點;發散點;收斂點

[中圖分類號]? ? G633.91? ? ? ? [文獻標識碼]? ? A? ? ? ? [文章編號]? ? 1674-6058(2020)20-0087-02

“模型與建模”是重要的科學思維方法,建構模型的過程能加深對生物學概念的理解,建構起的模型是持久保留對概念記憶的重要載體。針對某個重要概念建構的模型,由于研究者研究的目的不同,建構出的模型就會有差異。本文以人教版高中生物必修3《生態系統的能量流動》一節為例,提出“尋思維的起點——建構一般模型”“探思維的發散點——辨析特殊模型”“聚思維的收斂點——回歸一般模型”的教學策略,以幫助學生從系統和細節的角度學習同一概念的多種模型問題。

一、不同能量流動模型的相關指標比較

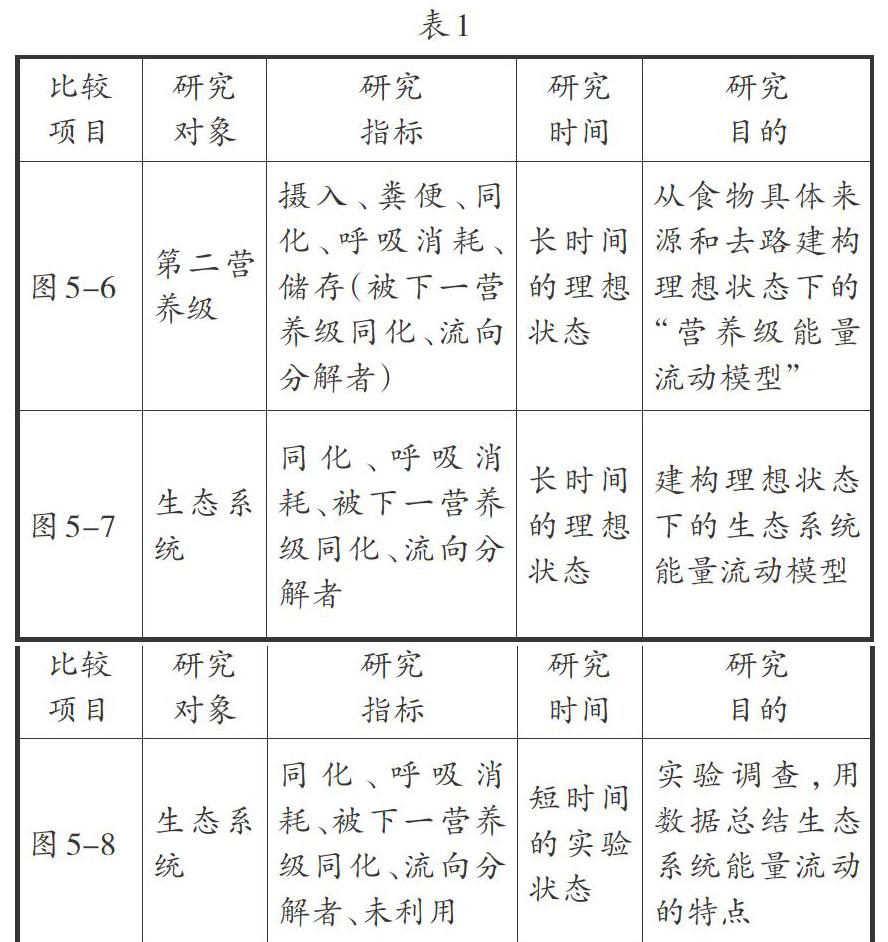

將人教版高中生物必修3教材圖5-6、圖5-7、圖5-8中的能量流動模型的相關指標進行比較(見表1)。

從表1中可以看出,不同能量流動的模型研究的對象、指標、時間、目的是有差異的。教材設計的建模順序是先建構營養級能量流動模型(圖5-6),再建構生態系統能量流動模型(圖5-7),最后再通過賽達伯格湖實驗數據統計模型總結生態系統能量流動的特點。這種由局部到整體、由抽象到具體的模型建構過程符合學生認知的邏輯。但由于圖5-6、圖5-7、圖5-8的研究對象、研究指標等方面不完全相同,如果完全按照教材的順序進行教學,學生在初學生態系統能量流動模型時會很困難。

二、不同能量流動模型的教學策略

1.尋思維的起點——建構能量流動的一般模型

生態系統的能量流動指的是生態系統中能量的輸入、傳遞、轉化和散失的過程。該重要概念的研究范圍是生態系統,研究指標是能量流動,研究指標的具體細化是生態系統能量的輸入、生態系統內部能量的傳遞和轉化、生態系統的能量向環境中散失的過程。研究指標“能量流動”要求從能量值的角度考慮如何建構。結合物理學內容,可以確定該類模型的本質特征是能量守恒。對照表1的相關分析,可以先確定圖5-7為一般模型,在建構時關鍵是將“能量守恒”這一觀點貫穿建構模型過程的始終。建構模型的基本思路是從個體到營養級再到生態系統依次建構,但無論哪個層次的模型,具體指標均為“同化量、呼吸消耗量、流向分解者的量、流向下一個體(或營養級)的量”。該過程特別要注意,不要將攝入量等指標代入,否則學生會陷入認知的混亂。具體如下:

先引導學生寫出一條食物鏈,如“草→兔→鷹”,并思考草的能量的來源和去路。關于草的能量來源,學生能比較容易地得出答案“能量的來源是草的光合作用,能量儲存在有機物中”;對于草的能量去路,教師可設置問題串引導學生思考,如草中的有機物的能量自己能用嗎?如果能,是怎么用的?用后能量到哪里去了?草的能量能流向兔嗎?怎么流入的?草會被全部吃完嗎?沒有被吃完的能量到哪里去了?設置這些問題的目的是讓學生總結出從個體到營養級能量流動的三條通用去路,即自身呼吸消耗、流向下一營養級、流向分解者。

2.探思維的發散點——辨析能量流動的特殊模型

建構能量流動的一般模型后,可引導學生從研究對象和指標比較圖5-6和圖5-7的差異,并討論兩個模型在建模思維上的共性。圖5-6的研究對象是營養級,研究的指標是“攝入、糞便、同化、呼吸、儲存、遺體殘骸、分解者”,這樣的指標考慮了具體認識事物的實際情況。該處的分析不僅僅是讓學生明白“攝入量=同化量+糞便量”“同化量=呼吸消耗量+儲存量”“同化量=呼吸消耗量+流向下一級營養級的量+流向分解者的量”,更要讓學生明白兩個不同的模型在建構時它們的相同點是從能量守恒的角度進行考慮,不同點是研究指標有差異。基于這樣深刻的理解,學生進一步領悟了一般模型和能量守恒的本質特征是辨析不同能量流動模型問題時思維的起點,而研究對象、研究指標、研究時間等的差異是建構不同能量流動模型的思維發散點。這樣的發散為學生或理解其他不同的模型,或自己建構模型提供了關鍵思路。

繼續將圖5-8賽達伯格湖生態系統能量流動模型和一般模型做比較,要探討的第一個重點應轉移至“研究指標、研究時間”,即對圖5-8中數據的來源和模型中的“未利用”進行討論。學生通過探討及教師的幫助,深入理解了“未利用”這個指標是指在有限的時間內、在實驗研究的過程中,流入某營養級的能量不會全部用完。思維的起點仍然是基于能量守恒建構的一般模型,思維的發散點是實驗狀態和實驗指標。經過這樣的探討再總結“同化量=呼吸消耗量+流向下一級營養級的量+流向分解者的量+未利用”會更有意義。有了這樣的分析,學生在見到未曾出現過的能量流動模型時,也能游刃有余地進行分析。這一難點問題探討清楚了,再通過處理數據、計算效率得出“能量流動是單向流動、逐級遞減的”這一特點也就比較容易了。

3.聚思維的收斂點——回歸能量流動的一般模型

生物學知識的學習要盡量和農業生產、日常生活、社會議題等相結合。能量流動的一般模型既是我們在教學中聯系問題、深化知識的出發點,也是在解答相關實際問題時思維的回歸點和收斂點。

例如,在農業生產中,從一般模型中的能量源頭考慮,可通過合理密植或者延長光合作用時間來提高輸入生態系統的總能量;從一般模型中能量流動的渠道考慮,可以通過除蟲除草等活動使能量更多地流向人類;從一般模型中分解者的角度考慮,讓流向分解者的能量流向蘑菇或者變為沼氣等進而流向人類,這也是生態農業中桑葚魚塘的生態學原理;從一般模型的適用范圍看,城市生態系統與自然生態系統相比,需要儲備更多的能量,僅僅依靠自然生態系統中生產者的光合作用的能量輸入是遠遠不夠的,還需要人工輸入物質和能量。生態系統的能量流動涉及的眾多問題,都可聚焦在能量流動的一般模型中去解答,這是分析該類問題時思維的收斂點。

(責任編輯 黃春香)