語音控制廢棄口罩專用箱

張小珍

設計依據

人工智能(AI),是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。2017年國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,提出實施全民智能教育項目,在中小學階段設置人工智能相關課程,逐步推廣編程教育,支持開展人工智能競賽,鼓勵進行形式多樣的人工智能科普創作。本課利用中望公司最新研發的3D One AI軟件,設計語音控制廢棄口罩專用箱,體現了在創客教育和STEM素養的指引下,信息技術課程結合人工智能實現的“智造”,更具開放性、綜合性和獨創性。

課例特色

特色1:基于問題的情境,啟發學生的探究學習

基于PBL模式,確定項目探究學習流程:提出問題—啟智引導、發散思維—小組討論—分析可行性—實體建模—編程調試運行—反復實踐—完善項目。學生在參與實踐過程中,體驗參與的快樂,獲得解決問題的成就感。

問題1:當防疫成為一種常態時,身邊的這個廢棄口罩專用箱設計合理嗎?不合理體現在哪里?(預埋PBL中的項目需求問題)

問題2:該如何改進?(啟智引導:怎么改進專用箱的作用及功能?)

問題3:模型該如何設計?(工程設計、融合多學科)

問題4:用什么技術實現你的目標?(3D One和3D One AI等多種技術融合)

特色2:基于項目的開發,拓展學生的創新思維

通過項目的分析、建模、AI設計到實現“美觀實用、智能防疫”的項目目標,學生經歷了小組合作、任務驅動、自主探究一系列探究學習以及解決問題的過程。在學習環節整合了數學(規劃尺寸)與美術、藝術(畫草圖)、工程學科、信息技術(三維模型設計、3D One AI編程),是STEM教育強而有力的應用,通過一系統的探究活動,拓展了學生的創新思維。

特色3:基于AI+STEM融合,提升學生的綜合素養

實踐過程中,學生從不同層面、不同角度分析問題,自主探究解決問題的策略,培養了團隊協作能力和問題解決能力、實踐能力,提高了創新思維能力,提升了綜合素養。

教學目標

核心素養目標 《小學信息技術課程標準》要求信息技術課程以信息素養的培養為核心,為學生適應信息化生活、走向現代化和終身化學習發展之路奠定堅實基礎,注重學生信息知識與能力的主動建構,將信息有效內化,培養學生的創新能力與實踐能力,體現“以學生發展為本”的素質教育理念。

本課PBL目標 當防疫變為一種常態時,我們群策群力控制各種傳染源,隔離病毒。目前生活中的廢棄口罩專用箱存在防疫弊端,需要用手才能打開,可能會傳染病毒。所以,我們設計了一款改進型的用語音控制的廢棄口罩專用箱,直接語音控制“開門”和“關門”,避免雙手直接觸碰,有效隔離病毒。

教學過程

一、PBL項目導入,明確學習目標

教師提問:當防疫成為一種常態時,我們身邊的這些廢棄口罩專用箱設計合理嗎?不合理在什么地方?該如何改進使它變得合理?(啟智——發散思維:學生觀察思考并交流)

教師引導:該項目的作用是什么?如何能做到不用手觸碰箱體?為什么要設計成箱體?(明智——可見思維:內部必須是空的才能放置物體,箱體還可以防止病毒散發污染氣體)

教師提問:它的模型該如何設計?用什么技術能實現實體建模?

(明智——多維思維:畫草圖—定尺寸—建模設計可行性分析—定材質)

二、3D One建模設計箱體

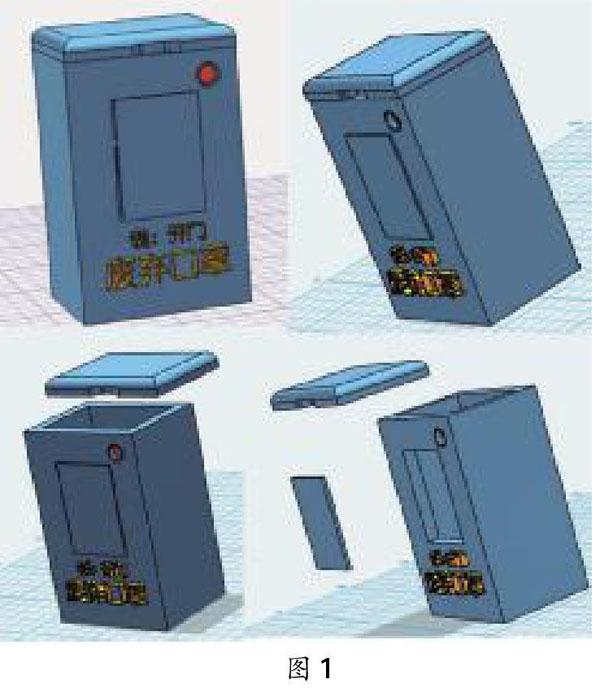

通過整體規劃設計,定制實體尺寸,用3D one軟件建模設計專用箱實體。箱體包括:能開關閉合的門,能盛放廢棄物的空間,有預留清理工作的頂蓋,框架模型如圖1。

三、用3D One AI 編程實現人工智能語音控制

中望公司2020年5月最新研發了3D One AI,是在原有的3D One軟件基礎上整合了AI部分,融三維創新設計、人工智能、開源硬件、編程等多種技術于一體,能輔助學校開展人工智能教育和STEM教育。

專用箱體建模完畢后,進入3D One AI進行全局屬性、物理屬性、關節的設置,接著進入AI程序設計環節。

1.程序設計之模塊選擇

程序設計第一步是模塊的選擇,如果“語音識別結果”為“開門”,那么程序執行時,“門”要有確定的角速度方向及旋轉速度,這時就需要用到旋轉速度程序模塊和角速度方向程序模塊。學生在調試程序時,若發現開門方向錯誤或者門的旋轉速度不理想,可以修改角速度方向及旋轉速度。

2.程序設計之控制器編程

選擇模塊的同時,進行控制器模塊編程設計。例如:如果“語音識別結果”為“開門”,那么程序執行自動開門的語句。利用循環語句實現“門”在語音提示發出后,自動打開的動作,并設置適當的等待時間,讓“開門”的動作實現視覺上的停留,如圖2。

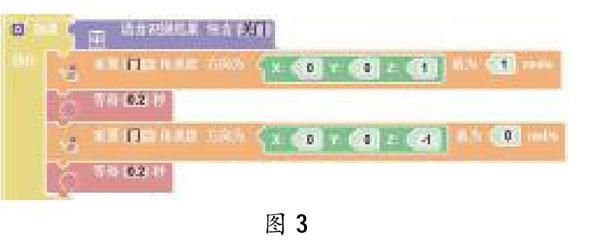

同理,如果“語音識別結果”為“關門”,那么程序執行自動關門的語句,如圖3。

3.程序設計之觸發機制

引導學生思考:麥克風和話筒等硬件一直處于啟動狀態,等待運行時浪費電也損耗設備,怎么辦?

為了減少電耗與材耗,我們可以在程序中加入觸發控制模塊,比如可以設置“鍵盤a”“按下”時,開始執行所有的程序,啟動設備,減少耗損,如圖4。

4.啟動仿真

編程完畢,進入仿真環境調試運行程序,啟動“電腦麥克風”和“語音識別”程序,單擊“啟動仿真”,如圖5,程序開始運行。

不斷地調試運行程序、修改參數、優化程序,直到語音控制專用箱“門”開與關的功能趨于理想狀態。從3D One AI程序進入仿真循環界面模擬智能“開門”或“關門”效果,“開門”效果如圖6。

實踐反思

本課程從生活實際出發,以人為本,整合科學、數學、美術、藝術、工程、信息等相關課程,利用多學科融合、多技術結合,解決生活中的情境問題,引導學生進行深層次思考。學生經歷了結構分析、建模設計、編程調試、AI智能仿真等一系列探究實踐活動,養成了循序漸進地建構知識地圖的習慣。學生自主探究,解決問題,最終達成項目目標,實現了創造性學習。

創新是人的實踐行為,是用現有的知識和物質,在特定的環境中改進舊事物或創造新事物。在創意“智造”的過程中,我們要不斷地改變觀念,不斷地學習與反思,不斷地實踐與創新,遵守客觀規律和倫理道德,以人為本,以德為先,創造發明對社會有用的產品,構建“立德樹人”的創新教育理念,培養對國家有用的復合型創新人才。

本課例的教學設計從“創意智造”理念出發,但是在仿真模擬階段遇到了一些問題,在進行語音控制實現“開門”“關門”功能模擬演示時,“門”無法停下來,一直在不斷地“開”“關”。相關技術工程師表示,這是因為在3D One AI仿真環境中無法實現門“插銷”的功能。未來,我將打印模型、組裝各模塊并添加元件進行實踐,在生活實踐中解決這個問題。