黃淮南部麥區小麥赤霉病抗性鑒定及基因型分析

張 煜,李正玲,王 震,張 彬,王會偉,李金秀,李金榜,胡 琳,常東偉

(1.河南省農業科學院小麥研究所/河南省小麥生物學重點實驗室/河南省麥類種質資源創新與改良重點實驗室,河南鄭州 450002;2.南陽市農業科學院,河南南陽 473083;3.江蘇瑞華農業科技有限公司,江蘇宿遷 210014)

赤霉病(Fusarium head blight,FHB)是中國常見的小麥病害之一,其發生不僅對小麥產量造成嚴重威脅,還會因真菌毒素污染籽粒而危害人畜健康,影響小麥的商用價值。隨著氣候及耕作方式的變化,小麥赤霉病在黃淮南部麥區已逐漸由偶發性病害轉變為常發性病害,嚴重影響了該區域小麥生產水平的進一步提高和糧食安全。選育和推廣抗赤霉病小麥品種是控制小麥赤霉病危害的安全有效措施之一,而缺少農藝性狀優良、抗性過硬且抗性基因組成明確的抗病材料是當前黃淮南部麥區小麥抗赤霉病品種選育的主要限制因素。因此,篩選、鑒定優異抗性資源材料,探明抗病材料的抗性基因組成,對黃淮南部麥區小麥抗赤霉病品種選育有重要意義。

近幾年有關黃淮南部麥區小麥赤霉病抗性鑒定的研究逐漸增多。周淼平等[1]采用單小花滴注接種法對黃淮麥區育成的564份小麥品種(系)進行鑒定,獲得了18份赤霉病抗性水平達中感以上的品種(系)。馬金娟等[2]對2016-2017年在陜西省區試的137份小麥品種的赤霉病抗性進行鑒定,發現高抗和中抗小麥品種分別占品種總數的0.7%和33.6%。蘇雙飛等[3]從145份適合于淮河流域種植的小麥品種(系)中鑒定出2份中抗赤霉病品種(系)。這些鑒定結果為赤霉病抗性育種提供了新的材料。繼續擴大篩選鑒定范圍,開展具有黃淮生態類型的抗赤霉病材料的篩選和抗性基因的分子鑒定有重要意義。

小麥赤霉病抗性是由多個微效基因控制的數量遺傳性狀,目前已定位的QTL超過250個,分布于小麥所有染色體,但其大多數是微效基因[4]。目前,已正式命名的抗赤霉病基因有7個,分別為Fhb1、Fhb2、Fhb3、Fhb4、Fhb5、Fhb6和Fhb7。其中,Fhb1、Fhb2、Fhb4和Fhb5源自小麥,且Fhb1和Fhb2屬于抗擴展類型的抗性基因[5-7],Fhb4和Fhb5屬于抗侵染類型的抗性基因[8-9]。Fhb1是目前被應用最多的赤霉病抗性基因,朱展望等[10]從國內229份小麥品種(系)中篩選出26份含有Fhb1的抗赤霉病單倍型;張宏軍等[11]通過Fhb1基因功能標記結合回交轉育的方法提高了黃淮麥區小麥品種的赤霉病抗性。除此之外,鄭首航等[12]開發了2個與Fhb5緊密連鎖的分子標記(WGRB0805和WGRB0950),并利用這2個分子標記輔助選擇將Fhb5導入2個不同遺傳背景的小麥品種中,獲得了2個高抗赤霉病的育種中間材料。Fhb3、Fhb6和Fhb7均屬于抗擴展類型的赤霉病抗性基因,分別來自大賴草[13-14]、披堿草[14]和長穗偃麥草[15-16],利用這些小麥近緣屬種已創制出赤霉病抗性優異的種質材料[17-19]。

本研究通過對收集的黃淮南部麥區小麥品種(系)和抗性種質材料進行赤霉病抗性鑒定,并利用抗赤霉病基因分子標記對部分抗性材料進行檢測,明確其抗性基因組成,以期為今后黃淮南部麥區抗赤霉病品種選育提供種質信息。

1 材料與方法

1.1 材料與試驗設計

2016-2017年,將收集的762個黃淮南部麥區小麥品種(系)種植于河南省南陽市農業科學院試驗基地,采用土表接種法進行赤霉病抗性鑒定。2017-2018年,將經土表接種法鑒定為中抗赤霉病的品種(系)和收集的6個可用于抗赤霉病育種的種質材料(其中 2個為多抗性基因聚合的種質材料K03562和K03566,4個為小麥-長穗偃麥草易位系山農079-5、079-8、543648和544014)種植于河南現代農業研究開發基地,采用單小花滴注接種法對供試材料進行赤霉病抗性鑒定。以蘇麥3號、鄭麥9023和鄭麥0943分別為高抗、中抗和中感對照指示品種。供試小麥赤霉病病菌含有3個黃淮麥區赤霉病強致病力菌株(Fg16-2、Fg16-5和Fg16-8)和1個長江中下游麥區赤霉病強致病力菌株(Fa301)的混合菌株,其中,黃淮麥區赤霉病強致病力菌株由本課題組分離鑒定,長江中下游麥區赤霉病強致病力菌株由江蘇省農業科學院陳懷谷研究員提供。試驗田土壤為沙壤土,中高肥力水平,前茬作物為玉米。2016-2017年每個材料種2行,行長1.4 m,行距0.3 m,株距0.1 m;2017-2018年每個材料種4行,行長1 m,行距0.23 m,株距0.07 m。試驗田的田間管理措施同當地高產田。

1.2 赤霉病抗性鑒定

參考張 彬等[20]的方法,用赤霉病混合菌種對供試品種分別進行人工土表接種和單小花滴注接種鑒定。具體操作為:人工土表接種是在小麥抽穗前1個月分2次將制備的玉米病粒均勻撒于小麥行間,每次接種量為30 kg·hm-2,接種后彌霧保濕1周;單花滴注接種是利用綠豆水培養基制備孢子懸浮液,稀釋濃度至105個孢子·mL-1,在小麥揚花初期將20 μL孢子懸浮液注入麥穗中部的一個小花內,并對接種穗進行標記,每份材料至少接種15穗,接種后彌霧保濕1周。

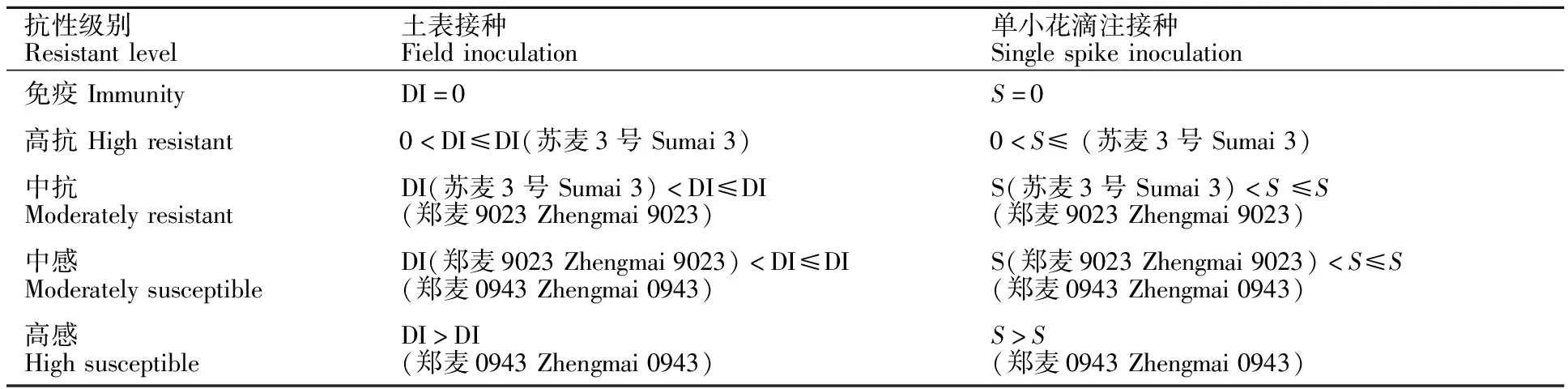

參考國家農業行業標準《小麥抗病蟲性評價技術規范:小麥抗赤霉病評價技術規范》(NY/T 1443.4-2007)[21],在小麥乳熟期調查供試材料的發病程度。對于土表接種的材料,分別調查病穗率和嚴重度,并計算病情指數(DI);對于單小花滴注接種的材料,調查各病穗的病情嚴重度,并計算平均嚴重度S(各接種病穗病情嚴重度的算術平均值)。考慮到行業標準中對照品種的株高和生育期與黃淮南部麥區小麥品種差異較大,本研究選擇蘇麥3號、鄭麥9023和鄭麥0943分別為高抗、中抗和中感對照品種,供試材料的抗性評價以對照品種為基準,劃分為免疫(I)、高抗(HR)、中抗(MR)、中感(MS)、高感(HS)品種(表1)。

表1 小麥赤霉病抗性劃分標準

(1)病穗率=感病穗數/總調查穗數×100%

(2)病情指數(DI)=∑(各級病穗數×相應病級數)/(調查總穗數×最高病級數)

(3)平均嚴重度(S)=∑(各病級穗數×相應病級數)/總調查總穗數

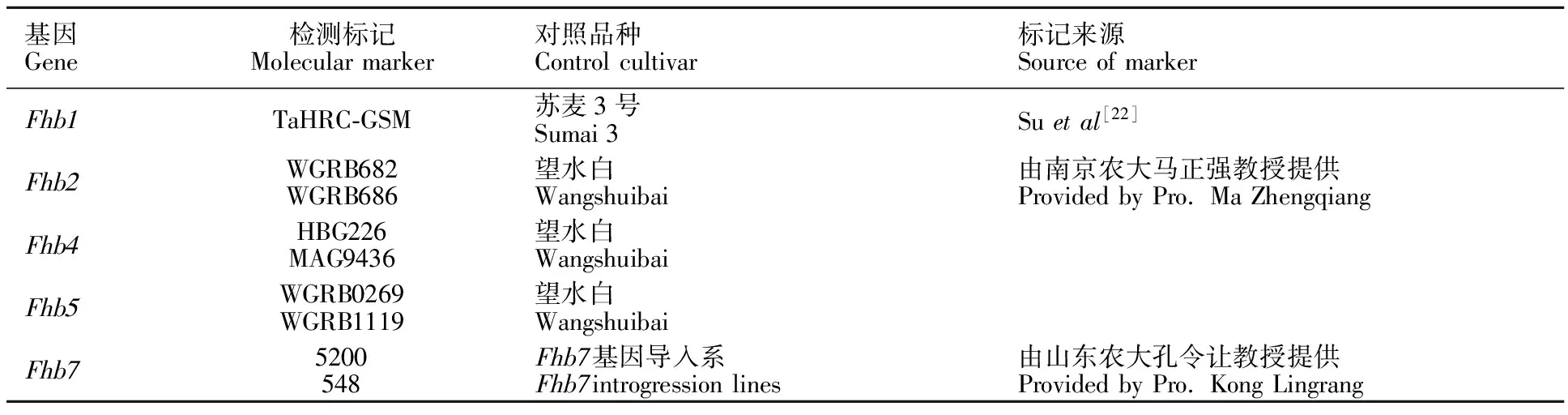

1.3 分子標記檢測

于各供試材料的苗期,采集長2 cm的葉片裝入2 mL離心管,在液氮中研磨至粉末,采用CTAB法提取DNA,用NanoDrop 2000微量分光光度計測定DNA濃度和純度。采用 與Fhb1、Fhb2、Fhb4、Fhb5和Fhb7連鎖的標記(表2)對赤霉病抗性鑒定為中抗及部分中感的小麥品種(系)進行檢測,其中,Fhb1基因以蘇麥3號為對照,Fhb2、Fhb4和Fhb5基因以望水白為對照,Fhb7基因以長穗偃麥草Fhb7基因導入系為對照。檢測Fhb1和Fhb7的PCR擴增體系為10 μL,包含 0.5 μL DNA模板,5 μL 2×Taq MasterMix,10 pmoL·μL-1正、反向引物各0.2 μL,4.1 μL ddH2O。PCR程序為94 ℃預變性5 min;94 ℃變性1 min,59 ℃退火40 s,72 ℃延伸1 min,38個循環;最后72 ℃延伸5 min;1%瓊脂糖電泳檢測。檢測Fhb2、Fhb4和Fhb5的PCR擴增反應體系為12 μL,其中包含2 μL DNA模板,1.2 μL 10×buffer(Mg2+),0.2 μL dNTPs(10 pmoL·μL-1),0.1 μL 正向引物(10 pmoL·μL-1),0.38 μL反向引物(10 pmoL·μL-1),0.28 μL M13引物(10 pmoL·μL-1),0.06 μLTaq酶(5 U·μL-1),7.78 μL ddH2O。采用降落PCR擴增程序,然后進入PCR擴增程序,即95 ℃預變性5 min;96 ℃變性1 min,68 ℃退火3 min,每個循環降低2 ℃,72 ℃延伸1 min,共10個降落循環;之后96 ℃變性20 s,50 ℃退火20 s,72 ℃延伸1 min,共30個循環;最后72 ℃延伸5 min。利用ABI3730分析系統(Applied Biosystems,Foster City,CA)分析PCR擴增產物。

表2 抗赤霉病基因檢測標記信息

2 結果與分析

2.1 黃淮南部麥區小麥品種(系)赤霉病抗性鑒定結果

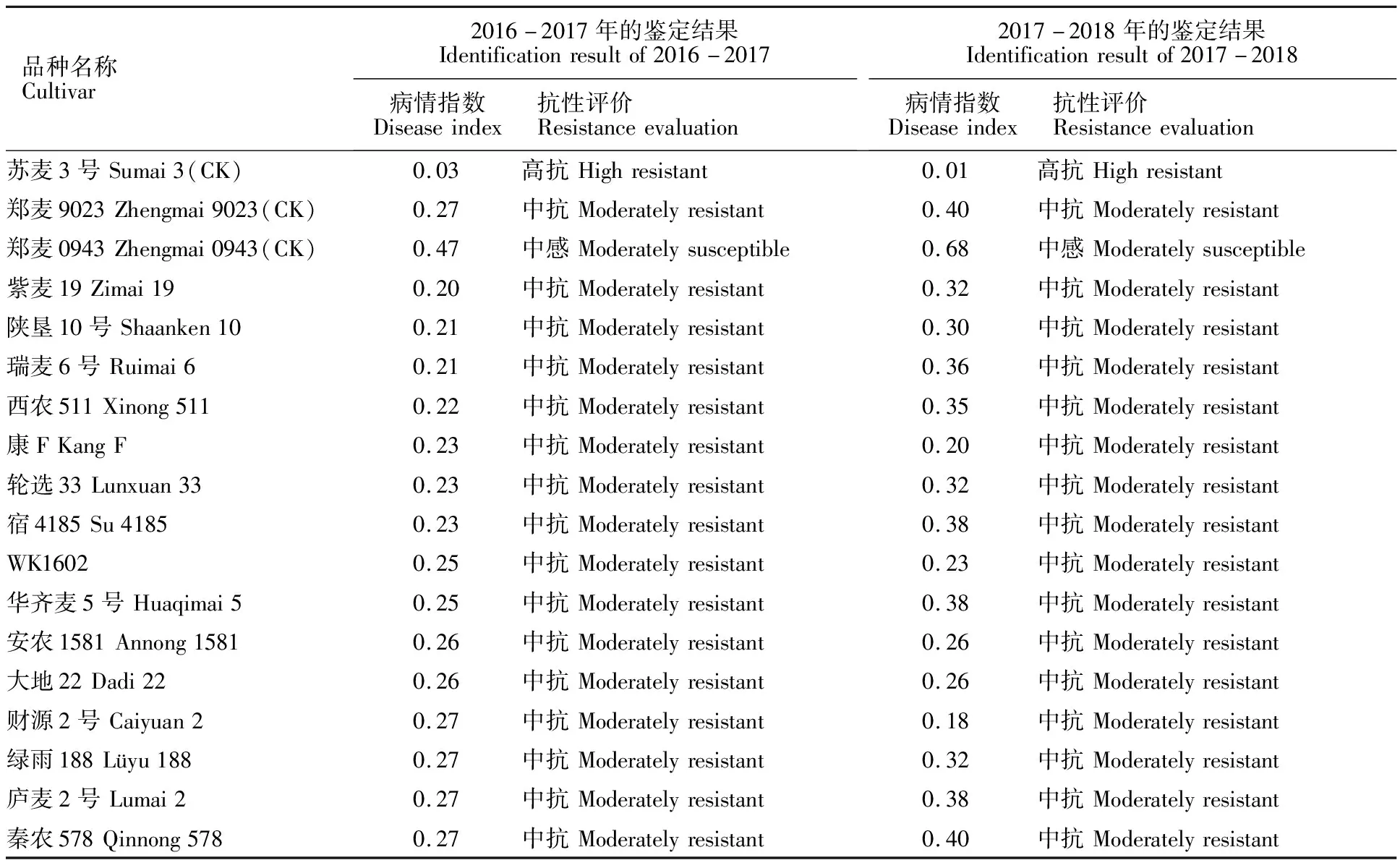

采用土表接種法對762個黃淮南部麥區小麥品種(系)的赤霉病抗性進行鑒定,綜合2016-2017年和2017-2018年的鑒定結果,共鑒定到中抗赤霉病的小麥品種(系)有15個,占品種(系)總數的1.97%(表3),中感赤霉病的小麥品種(系)有133個,占品種(系)總數的17.45%,未鑒定到高抗赤霉病的小麥品種(系)。分析各小麥品種(系)育成單位所在省份和參試區域發現,15個表現為中抗赤霉病的小麥品種(系)中,有10個品種(系)來自安徽省北部,3個品種(系)來自陜西省關中地區,1個品種(系)來自江蘇省北部,1個品種(系)來自河南省,說明在黃淮南部麥區新育成品種(系)中,安徽省小麥品種(系)對赤霉病的抗性更為突出。

表3 土表接種鑒定為中抗赤霉病的小麥品種(系)

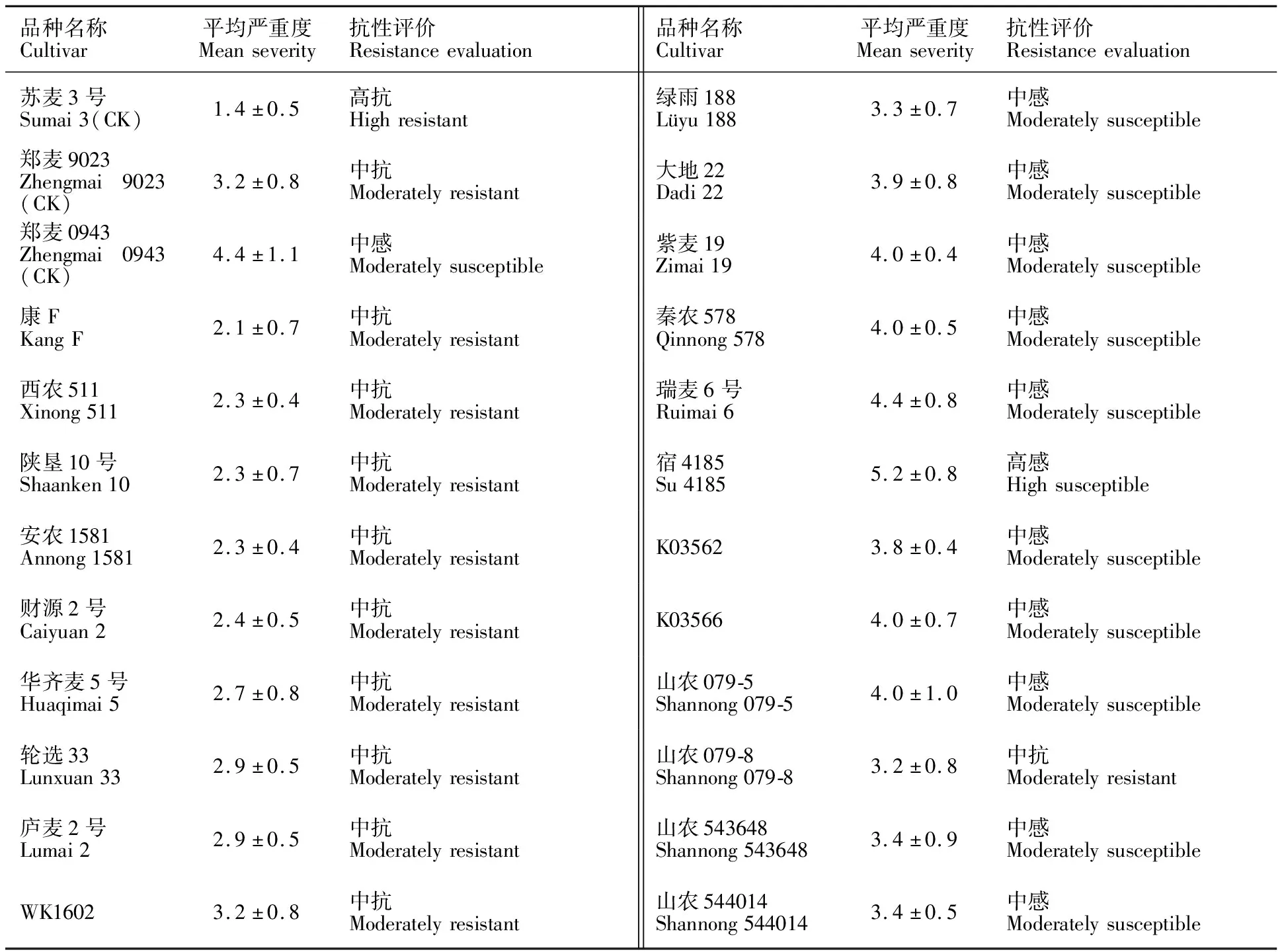

采用單小花滴注法對15個經土表接種鑒定為中抗赤霉病的小麥品種(系)以及2個多抗性基因聚合的種質材料(K03562、K03566)和4個小麥-長穗偃麥草易位系(山農079-5、山農079-8、山農543648、山農544014)的赤霉病抗性進行鑒定,結果(表4)顯示,15個經土表接種鑒定為中抗赤霉病的小麥品種(系)中有9個表現為中抗赤霉病,分別為康F、西農511、陜墾10號、安農1581、財源2號、華齊麥5號、輪選33、廬麥2號和WK1602;小麥-長穗偃麥草易位系中的山農079-8也表現為中抗赤霉病。經土表接種鑒定的15個中抗赤霉病小麥品種(系)中有5個表現為中感赤霉病,分別為綠雨188、大地22、紫麥19、秦農578和瑞麥6號;2個多抗性基因聚合的種質材料以及小麥-長穗偃麥草易位系中的山農544014、山農543648和山農079-5均表現為中感赤霉病。

表4 單小花滴注法鑒定結果

2.2 抗赤霉病基因分子標記檢測結果

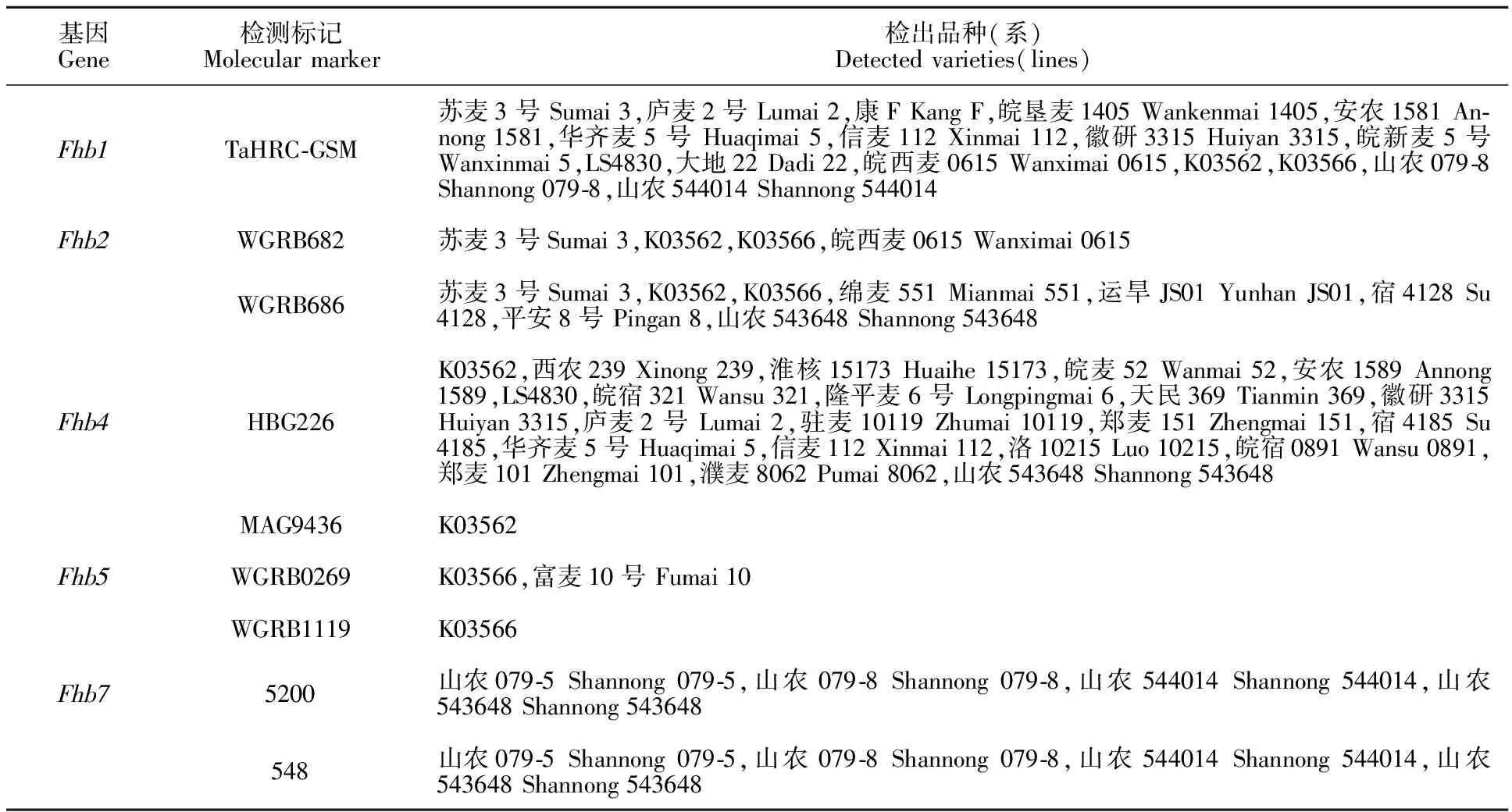

采用與抗赤霉病基因Fhb1、Fhb2、Fhb4、Fhb5和Fhb7相關的分子標記對15個經土表接種鑒定為中抗赤霉病的小麥品種(系)、部分(120個)中感赤霉病的小麥品種(系)、2個多抗性基因聚合的種質材料(K03562、K03566)和4個小麥-長穗偃麥草易位系(山農079-5、山農079-8、山農543648、山農544014)進行檢測,結果(表5)顯示,經土表接種鑒定為中抗赤霉病的15個小麥品種(系)中,有5個品種(系)含有Fhb1基因,未檢測到含有Fhb2、Fhb4、Fhb5和Fhb7基因的品種(系)。部分(120個)中感赤霉病的小麥品種(系)中,有6個品種(系)含有Fhb1基因,也未檢測到含有Fhb2、Fhb4、Fhb5和Fhb7基因的品種(系)。多抗性基因聚合材料K03562含有Fhb1、Fhb2和Fhb4基因,K03566含有Fhb1、Fhb2和Fhb5基因。小麥-長穗偃麥草易位系中的山農079-8和山農544014含有Fhb1和Fhb7基因,山農079-5和山農543648只含有Fhb7基因。

表5 抗赤霉病基因分子標記檢測結果

3 討 論

小麥赤霉病在中國黃淮南部麥區的危害逐年加重,除氣候和耕作方式變化影響外,抗病品種匱乏也是其重要原因之一,本研究采用土表接種法從762份黃淮南部麥區小麥品種(系)中僅鑒定到15個中抗赤霉病品種(系),且未鑒定到高抗品種(系),該結果表明黃淮南部麥區小麥品種赤霉病抗性普遍較差,抗性品種比例較低,同時還反映出安徽省北部區域小麥品種的赤霉病抗性優于黃淮南部麥區其他地區的小麥品種。

小麥赤霉病抗性是由多基因控制的數量遺傳性狀,抗性鑒定結果易受環境影響,不利于育種后代的選擇[23]。在黃淮南部麥區開展抗赤霉病小麥育種,一方面要建立適宜黃淮南部麥區的抗性鑒定技術和抗性育種圃,為后代材料的選擇施加穩定的選擇壓,另一方面要有農藝性狀優良的抗性親本,本研究鑒定到的抗性品種(系)可作為今后黃淮南部麥區赤霉病抗性育種的重要親本加以利用。抗侵染、抗擴展和抗毒素積累是小麥對赤霉病的3種抗性形式[24],本研究采用土表接種法和單小花滴注接種法對供試品種(系)的赤霉病抗性進行鑒定,土表接種鑒定反映的是品種(系)抗侵染和抗擴展的綜合能力,適用于群體材料的初步篩選和鑒定,而單小花滴注接種鑒定反映的是品種(系)的抗擴展能力,適宜較少數量材料的精準鑒定[25-26]。在抗赤霉病育種后代材料接種鑒定時,低世代材料適合采用土表接種法,高世代材料適合采用單小花滴注接種鑒定。此外,在今后抗赤霉病育種實踐中,也應該加強抗毒素積累特性材料的鑒定和選擇。

分子標記輔助選擇技術具有不受外界環境影響,便于對表型鑒定困難、遺傳力低、隱性等性狀進行選擇,可加速材料創制和品種選育進程,已在小麥多個性狀改良上得到成功應用[27-29],但在抗赤霉病小麥品種選育上鮮有成功應用,這主要是緣于小麥赤霉病抗性基因挖掘進展緩慢、抗性材料中的抗性基因組成不明確等問題。本研究采用與Fhb1、Fhb2、Fhb4、Fhb5和Fhb7相關的分子標記對黃淮南部麥區135個經土表接種鑒定為中抗或中感赤霉病的小麥品種(系)進行檢測,發現有11個品種(系)含有Fhb1,但仍有124個品種(系)未檢測到目標基因。在9個經單小花滴注接種鑒定為中抗赤霉病的黃淮南部麥區小麥品種(系)中,有4個品種(系)被檢測到含有Fhb1,其他5個品種(系)未檢測到抗性基因,而同時含有3個抗性基因的種質材料K03562和K03566經單小花滴注接種鑒定,發現僅為中感赤霉病。出現這種現象的原因可能有2個:一是同一材料對不同鐮刀菌生理小種的抗性表現可能不同,本研究所用菌種是以黃淮南部麥區強致病力菌種為主的混合菌種;二是遺傳背景和生態環境可能對抗性基因表達有一定影響,相同抗性基因在不同遺傳背景或環境條件下的表達不同。該結果同時也反映出15個中抗品種(系)中還含有其他未知的抗性基因,值得深入研究和挖掘。

本研究顯示,蘇麥3號含有Fhb1和Fhb2,不含有Fhb5(位于染色體5AS),而在之前的報道中,蘇麥3號在5AS上有多個抗性位點[30-31],這可能是由于本次鑒定Fhb5是利用與望水白Fhb5基因相關的分子標記,因此,推測蘇麥3號在5AS上的抗性位點與望水白不相同。

目前,雖有很多與赤霉病抗性有關的QTL被定位[32-33],但絕大多數QTL位點效應較小,易受環境和遺傳背景影響,鑒定這些QTL在黃淮麥區生態環境和遺傳背景下的有效性是其應用于本麥區抗赤霉病分子標記輔助選擇育種的前提。目前來自蘇麥3號的Fhb1是公認的效應較大且在不同環境和不同遺傳背景中較為穩定的抗性基因。本研究通過抗性鑒定結合分子標記檢測,篩選出廬麥2號、康F、安農1581等5個中抗赤霉病且含有Fhb1的抗性材料,這為今后黃淮南部麥區抗赤霉病分子標記輔助選擇育種提供了材料。同時本研究還發現西農511、陜墾10號等抗性基因尚不明確的抗性材料,這也為今后開展更廣泛的研究提供了新的材料選擇。

致謝:感謝美國堪薩斯州立大學柏貴華教授、南京農業大學馬正強教授和山東農業大學孔令讓教授為本研究提供抗赤霉病基因檢測標記及對本研究的技術指導。