行政區域微界線的精細與割裂

關鍵詞:城市治理;行政區域;界線;空間;精細化

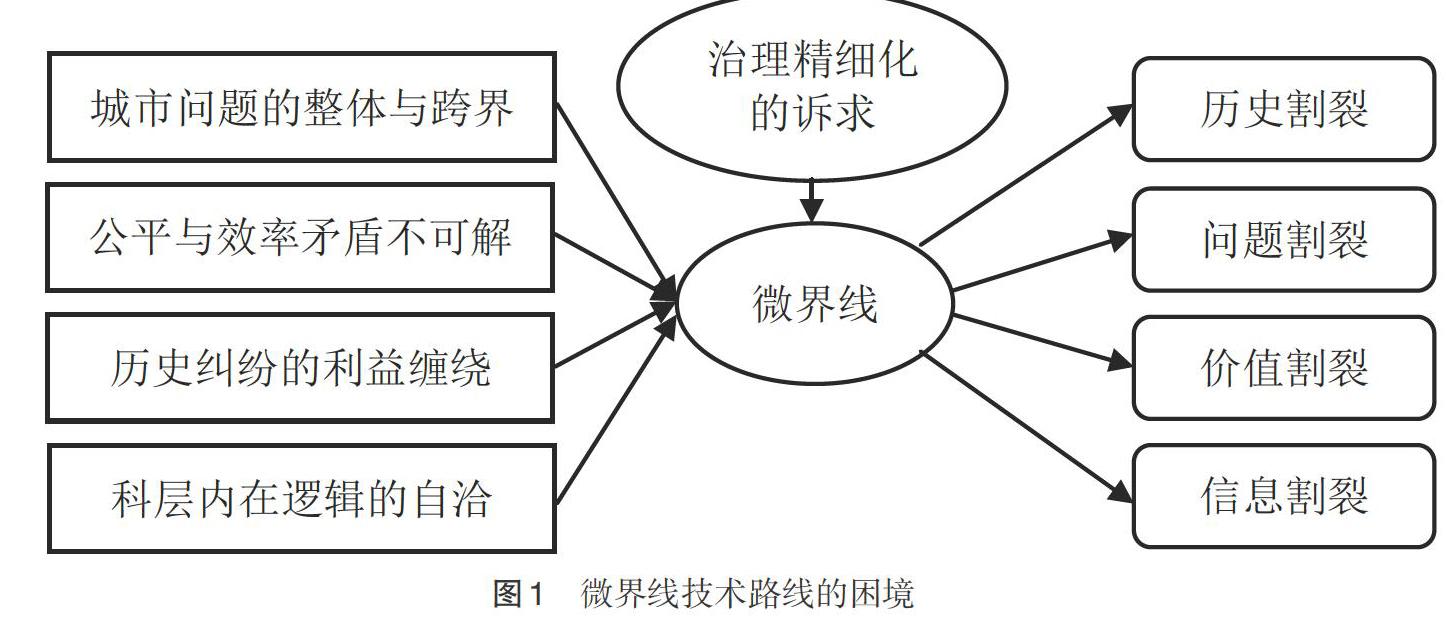

摘 要:將城市空間切割成微小單元并建立起行政主體與治理對象之間的精準鏈接,已成為城市治理中的一種新的技術性機制。行政區域微界線便是這一機制的產物。在一般行政活動中,政區界線是界定各級政府施政區域的工具。而在治理實踐中,微界線成為明確特定主體職責邊界的新式工具。因微空間受政區界線束縛、相互疊加且信息共享困難,微界線朝精細化方向的努力走向了反面:歷史割裂、問題割裂、價值割裂和信息割裂。通過還原城市事務和科層組織的復雜性,可展現出技術治理的局限性,并進一步凸顯技術手段的運用與深層次的系統改革相配套的重要性。

中圖分類號:TU984;DO35.5文獻標志碼:A文章編號:1001-2435(2020)04-0060-09

Key words: urban governance; administrative district; boundary; space; fineness

Abstract: It has become a new technical mechanism in urban governance to cut urban space into tiny units and establish precise links between subjects and objects. The administrative regional micro-border is the product of this mechanism. In daily administrative activities, political boundaries are tools for defining governance areas at all levels of government. In governance practice, the micro-border line becomes a new tool to delimit the boundaries of specific subject responsibilities. Due to the restriction of the boundary of administrative districts, information overlapping and difficulty of information sharing, the efforts of the micro-boundary towards the direction of refinement have turned to the opposite: historical disjunction, problem disjunction, value disjunction, and information disjunction. By restoring the complexity of urban affairs and bureaucratic organization, the limitations of technical governance can be proved, and the importance of the use of technical means and deep system reforms are further emphasized.

一、問題提出與文獻梳理

在目前的城市治理實踐中,新技術的運用日益普遍。在發達城市,大數據、政務云、GIS、物聯網、人工智能等已經或即將在治理中得到應用。但是,這也引發了較為普遍的技術主義認知傾向。這種傾向不但主張在解決城市問題時運用最前沿的信息技術,而且有著一種樂觀精神:憑借最新的科技手段,城市政府將掌握治理的主動權,使快速城市化所帶來的“慌亂”煙消云散。不但政府內部的職責邊界會愈發清晰,而且城市治理的水平也將大為提升。受其影響,近年來出現了這樣一種技術性機制:將城市空間精準的切割成若干微小單元,并借助信息平臺進行數據收集、處理和指令分發。換言之,它試圖將治理事務化約到固定的地理場景里,通過建立主體與對象之間的精準鏈接來提升效率。學區制、網格化管理、街巷長制、河湖長制等都是其典型表現。

在城市空間研究領域,學界的研究已較為深入。雖然馬克思、恩格斯并未就此做深入的分析,但是他們已經意識到城市空間的獨特性:“資產階級使農村屈服于城市的統治,它創立了巨大的城市,使城市人口比農村人口大大增加起來。”[1]32在經典作家之后,西方新馬克思主義學者進一步發展完善了城市空間學說。如列斐伏爾從空間與生產關系的關聯角度,來探討空間的生產與交換問題。[2]26-27福柯則指出:“空間是任何權力運作的基礎。”[3]13-14而國內現階段的空間研究,更多的是與國家治理等現實需求結合起來的。例如,熊競等人發現當代“空間治理”研究出現了兩個轉向:治理的空間轉向和空間的治理轉向。[4]兩個轉向也符合我國當前國家建設的需要。[5]此外,也有學者強調了微空間的重要性:“微觀的物理空間以及空間上附著的建筑、設施等‘物都是國家治理的對象”[6]。這與本文的研究重點不謀而合。

對城市空間進行線性切割,界線是必不可少的工具。界線成為了推動治理的空間性轉換,確保精準管理與精細服務的技術橋梁。然而,學術界對界線問題的探討卻一直以傳統政區界線為核心。周振鶴先生所提出的“山川形便”和“犬牙交錯”被普遍接受為中國古代社會的基本劃界原則。[7]63-67二者分別反映了古代政權在發展農業經濟和維持政治統治上的需要。然而真實的社會遠比抽象原則要復雜得多。界線不但經常成為社會糾紛的焦點,而且“因涉及關稅、司法等其他事務,故屬于地方行政的重點”[8]31。究其根本,還是利益使然。徐建平在考察民國時期丹陽湖地區蘇皖省界的劃定過程中就發現,“當不發生利益沖突時,并沒有一條明確的幾何線以劃分兩邊的區域”[9],只有存在利益沖突,相關主體才會就爭議區域有所主張。及至近現代,不少地方行政單元之間依然沒有劃定法定界線。極端情況下,竟以“特定聚落點”為界[10],也就是說一些坐落于邊界的市鎮竟同時被兩個政區管轄。反之,即使存在著法定界線,也依然會出現相關利益主體不認可的狀況。[11]由此可見邊界區域管理之復雜與艱難。此外,界線對行政區的經濟發展與政府運行亦會產生深刻影響。周黎安等人發現,位于省際交界的縣,其GDP數據要顯著落后于其他的縣。[12]同時,錢妡等人也發現界線存在行政效應,地理界線對于官民比的省際差異有著更強的解釋力。[13]

總之,城市是人口和工商業的密集區域,其空間特點和分區行政訴求迥異于普通政區。當出于城市治理需要將空間與行政組織相鏈接時,行政區域內部的界線便發揮起了關鍵作用。然而,這些基于治理的空間界線與傳統的界線有什么關系呢?它們真的只是些一維線條嗎?這些界線又是如何架構起治理空間的呢?對以上問題的探討,構成了本文的核心內容。

二、行政區域劃分中的傳統界線

“通過空間來治理國家,是中國古代的一個重要規劃傳統。”[14]在這一過程中,行政界線成為框定空間范圍的主要工具。

(一)行政區域和政區界線

從字面意義理解,行政區域是為了行政管理的方便,將國土劃分為有層級的區域。而行政區劃則是劃分這些行政區域的行為和過程。前者是靜態的結果,后者是動態的過程。然而,理論界和實務界在使用行政區劃概念時,往往都會不自覺的將靜態內涵包括進去。例如,在“某縣的行政區劃”中,行政區劃就僅指靜態內容,而不包括劃分過程。不過,由于概念涉及使用習慣問題,混用現象不是明辨就可消除的。為了避免在研究中遇到不必要的麻煩,本文決定選用行政區域概念,因為它的內涵構成要素更簡單:某級政府行政管轄范圍以內的地理區域和劃定這一地理區域的行政界線。區域和界線都是靜態要素,均不涉及動態調整。

從歷史角度觀察,行政區域與政區界線相伴,并非一直以來就有的事。在行政區域產生初期,由于人口較少、土地開發不充分,在各行政單元之間還存在著大量“隙地”作為緩沖地帶。但是,“由于生產日進,土地日辟,城邑與城邑之間的空地也隨之消失”[15]228,明確的“四至走向”和劃界地圖得以出現。當然,這距離完備的劃界與管理體制形成還很遙遠。

縣制出現以后,郡、道、路、州、省、市等政區類型相繼產生。及至當前,中國的地方行政已形成由四個正式層級組成的復雜體系。層級的增加勢必會對界線造成影響。從實踐來看,因劃界規則不同而引發的邊界沖突并不鮮見。此外,還存在著一類準政區,如功能區、街道、社區,等等。設在這些準政區的管委會、街道辦、居委會并非地方政權,而只是派出機關或基層自治組織。因此,嚴格來講,其管轄區域不能歸入行政區域序列,其界線亦不屬于行政界線。然而,上級的“行政嵌入”使這些機關和組織不但要承擔大量的行政職能,而且要嚴格遵循屬地管理原則。在這種情況下,作為重要施政工具的“界線”自然也就具備了行政屬性。

為了便于區別,本文將這類界線稱之為“行政區域中觀界線”(以下簡稱“中界線”),相應的,縣級以上政區界線稱為“宏界線”,中界線和宏界線可進一步統稱為傳統界線。而本文所重點探討的微界線,則是一類為了完成某種或某些城市治理任務,對由傳統界線所框定的行政空間作進一步細分的界線。以上界定表明:一方面,微界線是治理導向的產物;另一方面,它與傳統界線的劃分依據雖有很大不同,但卻存在著內在關聯。為了更進一步的認識微界線,應首先明晰傳統界線的產生過程及其發展現狀。

(二)政區界線的勘定與管理

在古代,以山、水、海為代表的自然事物常被用來作為政區界線的標志。但為了維護國家權威,中央政權往往會故意打破自然界線,以便從地理上破壞地方割據的經濟和文化基礎。與以自然事物為界不同,該原則在運用中往往會滲入大量主觀因素,從而給后來的界線勘定與管理帶來了諸多麻煩。

1.政區界線的勘定及其隱憂

理論上,“任何界線所表達的是分隔,而不占有任何寬度”[16],實則不然,點和面都曾經或者依然作為界線標志而存在。新中國成立以前,中央政權并未全面劃定過各級各類政區界線。這項工作的長期滯后曾經導致了大量的邊界糾紛乃至暴力沖突事件。新中國成立后,各級人民政府開始著手加強邊界爭議的協調與處理。但因歷史包袱重,糾紛牽涉主體多,被動式的應急處理已難以有效應對全部問題。因此,1996—2002年,國務院組織實施了省、縣兩級陸地政區界線的全面勘界工作。[17]156-157(下文簡稱為“96勘界”)

值得肯定的是,這項工作為爭議區域提供了權威劃界依據。但是,從實踐來看,政區界線的模糊性并未從根本上消除。理由是它只完成了兩級行政區的勘界工作,而在縣以下的鄉鎮(街道)之間、農村(社區)之間,依然存在著邊界爭議。進入21世紀,中國的城市化進入快車道。城市建成區面積迅速擴大,大量村莊、鄉鎮被城市建設所覆蓋。然而,以往的空間管轄結構并未消失,而只是經由“鄉(鎮)改街”、“村改居”實現了政區性質的轉變。在這個過程中,中界線也得以保留。農業時代,邊界爭議主要圍繞農業資源(如土地、水、魚等)展開。這類資源的分布密度較低,因此對界線的精度要求并不高。然而到了城市時代,空間本身就是一種高價值的資源。哪怕是一兩米的誤差,背后的經濟利益都可能十分可觀,其對界線精度的要求可想而知。但與之不相匹配的是,中界線卻仍以習慣線和爭議線為主。由于沒有明確的管轄主體,在爭議區域內私搭亂蓋現象變得十分普遍。

2.維持穩定:界線管理體制的目標

界線管理的實質是對地方政府管轄半徑的精準確認,也是對權力實施和資源分配現象的“秩序化”。目前,圍繞界線管理,已經出臺了不少法律法規和部門規章,如《行政區域界線界樁管理辦法》、《行政區域界線管理條例》等。它們成為縣級以上政府依法治界與日常維護的重要依據。不過,其管理范圍局限于既有法定界線——省界和縣界。而針對縣級以下的界線,則只規定“參照本條例的有關規定執行”[18]。

在省、縣兩級界線的管理實踐中,雖然“96勘界”提供了法定依據,但是依然有利益相關者不認可,并繼續重申自己的劃界主張。針對這種情況,《條例》規定由界線批準機關根據界線協議書的規定處理。此外,《條例》在行政區域的重新劃分方面也十分謹慎。除了行政區調整、界樁被破壞、地理標志位移等特殊情況,不會對既有界線重新進行勘定。可見,當前界線管理的目標是維持現有法定界線的穩定。以上特點可進一步提煉為:消極管理為主,積極建設為輔。

總而言之,這種“維護型”的界線管理方針是為化解邊界沖突,維護地區穩定服務的。它能夠大體滿足21世紀初國家治理的基本需要。但是,當它與城市變革碰撞在一起的時候,其不足之處就凸顯了出來。城市的擴大和建設遵循著不同的規律:首先,城市型政區快速增多,從2003到2017年,全國共增加了102個市轄區和959個街道1;其次,城市建設大提速,實際建設區域跨越市轄區界線已成常態;最后,道路、橋梁等大型公共設施需要符合特定的規則和標準,跨越傳統界線在所難免。以上三個因素,在“96勘界”中均未被充分顧及。在公共事務爆炸式增多,需要將政區界線作為城市分區基本依據的時候,城市治理就遇到了大麻煩。

三、城市治理的空間訴求與微界線生成

與城市管理不同,城市治理既要求多元主體的共同參與,也要求治理手段的法治化。傳統界線含有法治基因,這自然會使其成為解決城市問題的關鍵依據。然而,在實踐中,城市治理在與空間和界線的結合上要走的更遠。

(一)治理空間化:治理實踐在城市空間的展開

在城市治理實踐中,將治理內容分解到微縮化的地理空間(以下簡稱“微空間”),不但意味著治理機制的技術革新,而且意味著微空間界線將成為治理主體的職責邊界。換言之,這是治理活動“依托城市空間結構而布局”。[19]本文將這一現象概括為:治理的空間化。

1.服務空間與管理空間:治理空間化的兩種基本形態

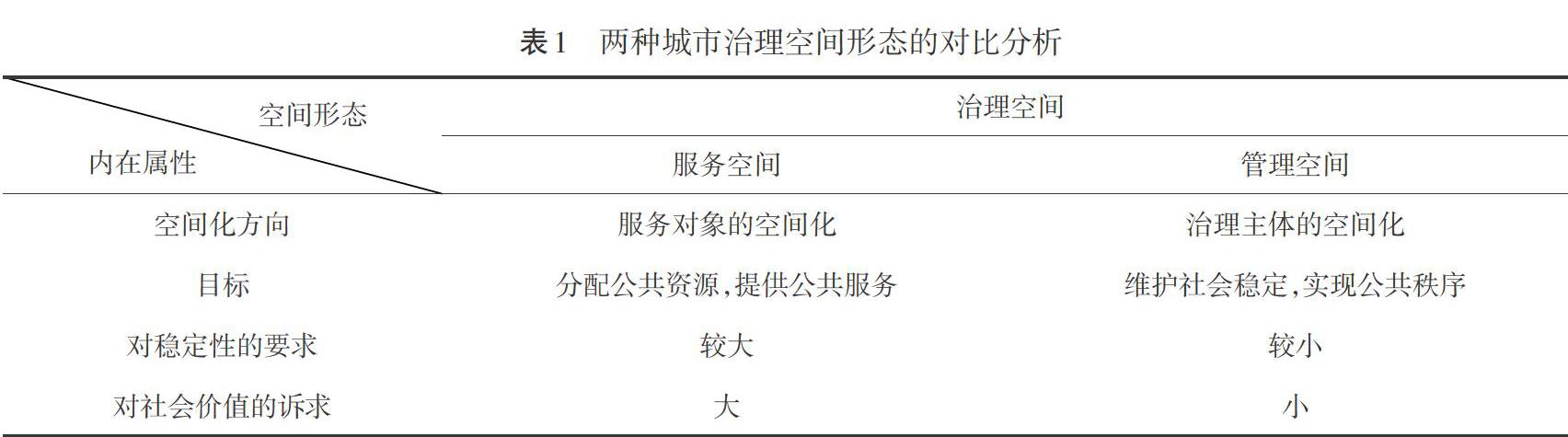

治理空間化會產生兩種基本形態:其一,將公共服務與空間綁定,從而形成服務空間。在這種空間形態中,居住空間會作為公共服務供給的主要依據。學區就是典型的服務空間。普通市民只有擁有符合要求的戶籍和房屋產權,才能使其子女進入學區內的中小學就讀。此外,在醫療、養老等公共服務領域,也存在著分區域提供服務的現象。例如,社區養老有著固定的服務半徑。它以社區空間為基本單位,將“養老服務資源按比例精準配置到社區網格”。[20]其二,將社會管理事項按照地理區域進行分解,進而形成管理空間。這與計劃體制下的“分片包干”“責任田”類似,是中國管理實踐中長期存在的一類工作方法。其目的是借助區域劃分,使管轄區域與責任人建立精準鏈接,繼而明確治理主體內部的分工關系。在管理空間形態的運行中,每一個責任人都被要求成為“全能者”,負責管理“配對空間”范圍內的所有事項。

上述兩種空間形態分別代表了不同的空間化方向和目標:一方面,服務空間是治理對象空間化的產物。也就是說,為了分配公共資源或提供公共服務,需要對供給或服務對象的范圍做出準確界定。仍以學區劃分為例,房屋的產權性質、獲得產權的時間、戶籍與房產的關系等指標都會作為學區劃分的依據。然而,公共資源和服務往往稀缺且不均質。在這種情況下,為了完成任務只能設置排他性條款,但是公平公正問題也會隨之凸顯出來。另一方面,管理空間是治理主體空間化的產物。它重點考慮的是治理主體內部的狀況,目標是通過“治理者與治理事務的組合配對”[21],來維護社會穩定,實現公共秩序。從與空間的關系角度來看,與傳統的屬地化管理頗為相似,可以將它理解為屬地化管理的精細化進階。

此外,兩類空間對穩定性和社會價值的訴求也有所不同。因為服務空間會直接影響到城市居民獲得何種和多少資源,所以這類空間的確定務必科學審慎,一旦劃定應保持穩定。如教育文件規定:“片區或學區確定后,應在一段時期內保持相對穩定,重新劃分要慎重穩妥,認真做好學生家長工作。”[22]否則,可能引發群眾不滿甚至群體性事件。此外,劃分服務空間還要充分考慮價值問題。城市居民擁有獲得等質公共服務的權利。但是在資源供給無法滿足以上要求的情況下,如何通過確定空間分配的規則來保障機會均等考驗著相關部門的智慧。與此相反,管理空間就沒有那么多顧慮,即便管理空間的界線可能相對更為精確。這主要源于管理空間的確定通常基于治理主體的分工需要,而非基于回應治理對象的利益或價值訴求的需要。即使在主體內部出現糾紛,也可以通過其共同上級來協調解決。在這種情況下,管理空間既可以按照便利原則進行自主界分,亦可以基于工作需要進行實時調整(參見表1)。

2.治理空間化的成因分析

高密度的城市生活呼喚著高水準的治理能力,可令人感到疑惑的是,為什么無論是服務的供給還是管理的展開都要和地理空間關聯在一起呢?

首先,這與城市空間的屬性有關。城市地理空間有三個基本屬性:行政主體、地域、邊界。無論其他發展要素如何在城市中穿梭和變動,以上三個屬性都不會隨之變化。在快速城市化進程中,公共事務的總量變大、緊迫性增強、各類要素也在高速運轉和移動。相反,治理主體的人員規模和精力投入都不可能成比例增加。在此情形下,以“空間不變”回應“對象萬變”的治理思路便得以產生。其內在邏輯是:城市問題一定會發生在特定地理空間范圍內;地理空間是不會變化的;那么,掌握空間也就能夠為治理主體提供原初的確定性;基于這種確定性,可進一步借助整合方式實現對內部的有效管控。

其次,治理空間化并沒有顛覆傳統的管理模式,因此更容易被治理主體所接受。傳統政府管理模式遵循屬地化原則,每一級政府(含派出機關和基層自治組織)都有特定的管轄范圍。這本身就是對空間高度依賴的表現。而微空間的治理無非是繼續將傳統基層管理單元劃小,并試圖以“空間界線”代替“職責界限”。在政府運行中,經常出現的“三不管”“扯皮”“銜接不暢”等現象都說明在行政組織內部確定職責界限并非易事。然而,事情難分,空間可不是。將機構和人員與特定空間結合,權責關系、績效考核也就有了標準。可見,在某種程度上,治理空間化滿足了政府內部工作流程再造的訴求。

最后,這也是出于回應城市空間性問題凸顯的需要。根據居民日常活動的性質,可以將城市空間細分為:居住空間、工業空間、休閑空間、商業空間,等等。在不同空間,問題類型及其呈現方式會有所差異,對治理主體能力的要求亦會不同。此外,即使相似性質的空間,也會因受歷史、社會、交通等因素干擾,而呈現出不同的形態。例如,在城市居住空間中,就存在商品房社區、“村改居”社區、城中村社區之別。相較于商品房社區,在后兩類社區的貧困發生率高、居民文化水平偏低、基礎設施建設滯后。可見,為了更好的應對城市問題的以上新變化,對空間進行分類治理也就順理成章了。[23]

(二)政區界線束縛下微空間的疊加與孤立

微空間是治理導向下細分傳統行政空間的產物,因此,單個微空間的大小通常要小于居民委員會的轄區范圍。這是對微空間最直觀的認知。此外,微空間還有以下三個特點:

其一,受政區界線的束縛。從各地實踐來看,微空間只存在于政區界線范圍以內,也就是說,它們不會跨越政區界線。在這種情況下,微空間界線會與政區界線發生部分重合。那么,后者存在的問題自然也會傳導到前者。治理維度的交叉、空白、沖突可能也會隨之發生。另外,在公共服務的空間配置層面,傳統行政區域本身就存在著不均衡現象。例如,在大城市,中心城區的養老服務供給要明顯高于郊區和郊縣。[24]因此,在傳統區域內劃分服務空間,將無助于實現基本公共服務均等化的目標。其二,管理空間和服務空間的多重疊加。因治理事項的性質不同,管理空間和服務空間所需要的大小也會有所不同。例如,學區劃分的依據是某所或某些義務教育學校的學位供給與周邊適齡兒童、少年入學需求的匹配關系。而網格管理中的網格則是以部門人員數量和個體承擔管理事項的工作量為依據。因劃分依據有所不同,那么由此形成的空間也會產生重疊和交叉。其三,信息共享難以實現。微空間的運行還使得信息源變的分割而重復,這就需要一個強大的信息整合系統作為后臺支撐。將分散信息集中起來,經過篩選、降噪和綜合分析,再開展決策和執行活動。在同類問題的處理上,這個目標尚不難實現。然而,城市問題通常橫跨多個領域,牽涉多個部門。由于“上級各職能部門之間缺乏經常性的工作協調機制”,社會治理數據共享平臺很難建立。[25]31在這種部門間“權責壁壘”現象無法消除的情況下,建立微空間治理體系的努力可能會塑造出“信息孤島”。

基于以上分析,做舉例說明。X區域既屬于A管理空間又屬于B管理空間,同時還屬于C服務空間。三者分屬不同治理體系,卻都將X區域納入治理范圍。其結果很可能是治理信息系統彼此孤立且重復建設。假設C空間是某學區。為了更好的進行學區劃分,縣級教育行政部門在家長自主申報的基礎上,還會進行入戶調查,以辨明其是否真實居住。但限于人力、精力,仍然難以避免學位供給與入學需求之間的失衡。在筆者對中部某市的調研中就了解到,某小學在入學前要進行1個月以上的入學資格甄別工作,“外來務工人員多,這是每年最大的矛盾……工作難度很大,強度特別大,一個個要做工作……正常教學都受到了影響”。反之,在由網格管理所建立的數據庫里,會實時更新戶籍、居住地、家庭成員等信息。但由于兩個系統之間的信息共享渠道并不通暢,最終使得行政成本不降反增。

(三)微空間中的微界線:治理精細化的工具提升

界線是空間的邊界,界線的閉合也就意味著空間的生成。從某種程度來說,空間特性的呈現,恰恰是以界線劃定為起始的。而之后的界線管理,本身也是對空間特性的維護。可見,二者既是包含關系也是共生關系。以上特點,同樣適用于微空間與微界線。雖然表面上微界線與傳統界線(含宏界線和中界線)頗為相似,但是若深入比較分析就會發現,它們之間的區別還是十分明顯的(參見表2)。

除了表2中所列各要素以外,微界線還存在著這樣三個特點:其一,微界線的強技術實現性。隨著信息技術的發展,像百度、高德等商業公司都能夠提供較為完備的網格地圖技術。有關部門完全可以通過購買公共服務的方式來獲得技術支持。實踐中,最早實施網格化管理的北京市東城區,就是以1000平方米作為網格單位劃分標準的。此外,在網格背后,一定要有強大的數據集合平臺。例如,深圳市龍崗區坂田街道就實現了精準的“以房查人”和“以人查房”,也就是依托靜態空間實現了對流動人口的動態定位與監測。可見,從技術角度來看,實現微界線的信息化、智能化都并非難事。其二,微界線的強精度和便利化訴求。微界線對強精度的訴求并不意味著讓界線精確到厘米甚至毫米,而是要求微界線務必實現精準的排他與區隔。這些界線既能夠準確界定行政主體之間的職責范圍,又能夠為公共資源的“按空間分配”提供準確無誤的依據。通俗來講,就是微界線是不應該存在爭議的。同時,作為一種治理工具,微界線應該成本低且使用方便。基于這一目標,城市建成區內的交通線網、建筑格局自然成為首選。然而,由于近年來城市更新速度過快,城市線網、建筑的形成往往“無視城市歷史空間肌理和集體記憶價值”。[26]66在這種情況下,微界線的便利化,很可能是以切割歷史空間為代價的。其三,微界線的弱穩定特質。與傳統界線相比,微界線有著更強的變動傾向。一方面,微界線調整的門檻并不高。按照“誰制定誰調整”的原則,界定主體的單一性決定了調整權限的“獨享性”。也就是說,調整界線時不必與其他主體展開協商。這一點在管理空間界線上表現的尤為明顯。另一方面,治理主體內部經常發生人員、思路、體制機制等方面的變革,治理需要亦要求微界線隨之進行調整。

與宏界線和中界線不同,微界線的出現是出于精細化治理的需要。在轄區范圍內落實特定政策,既需要傳統組織層面的動員、監督,還需要高效的執行機制。微界線恰好符合后者的要求。此外,它還成為政府職能轉變和管理體制機制創新的“工具提升策略”。從治理主體內部的職責配置來看,微界線成為機構、人員職責的“可見邊界”;從治理客體的資源分配和管理控制來看,界線提供了可操作的精準規則。然而,這個看似精巧的工具真的可以將我們從對復雜城市生態的焦慮中解脫出來嗎?

四、精細還是割裂:微界線的行政技術主義路線

在行政技術主義看來,“只要行政技術足夠先進,行政主體就能夠獲得一切必要的信息,就能夠‘科學地分析和處理這些信息,就可以預知事物發展的一切結果,也就可以排除公共行政中所有的不確定性因素”[27]。受其影響,微界線的提出者和使用者們認為只要規則明確、界線清晰、匹配得當就能夠有效分解城市空間和公共事務,進而實現精細化的治理目標。然而,這一思路既低估了城市問題的復雜性,也高估了治理主體的無私和效能。在這種樂觀認知之下,精良的技術性工具可能導向另一個極端——割裂(參見圖1)。

首先,歷史割裂。城市不是一天建成的,哪怕是新興城市也會繼承設市以前的歷史。這也就意味著城市問題難免涉及傳統與習慣。誠如前述,微界線與傳統界線存在著部分重合,那么,后者的糾紛亦會傳導至前者。這些糾紛之所以難解,往往并不是因為勘界不精細、技術不到位,而是因為空間即利益,糾紛背后是利益的博弈。相關主體堅持利益主張且往往各有證據支撐。在筆者對東部某市市轄區邊界沖突的調研中就遇到過這種情況。H區的一位街道辦負責人說:“我們這里是城鄉結合部,我們和D區是他中有我,我中有他……他拿出來58年的土地使用證……我們蓋好了房,明明有手續,他們就說地是我的。拿五幾年的手續,要求拿錢。去年政府修路,和他們打招呼,說我們資源共享。村長說你修吧,剛一刨路,就把路一堵。”在“96勘界”之后,市轄區界線本是有界線協議書的,可為什么依然會出現上述情況呢?顯然,這不是技術所能解決的。即便權威部門做出裁決,利益受損方也不會就此罷休。這種情形下,爭議界線的周邊區域往往會演變為“治理盲區”。典型如位于深圳市羅湖區與龍崗區交界處的長排村。

其次,問題割裂。通過微界線來劃分空間并開展治理活動,其運行邏輯是借助分割、拼接、整合來呈現問題的全貌,繼而做出整體回應。然而,這一運行邏輯可能會陷入“管中窺豹”“只見樹木、不見森林”的困境。城市問題存在整體性和跨界性。換言之,部分城市問題只有在更大空間范圍內觀察才能認知和把握。以城市水體保護為目標而設置的河湖長制為例。河流、湖泊跨界分布,干支流交錯,大小湖貫通。此外,水體還有流動性、季節性、立體性等特點。在這種情況下,污染檢測、生態評估等治理職責很難進一步化約到微空間。而實踐中,各地將河湖按照大小與官員級別進行對照匹配,甚至還設立了村級河湖長。勉力對標匹配,其結果可能走向兩個極端。一方面,因治理資源不足,相關行政主體在原有工作要求不變的前提下,還要與其他主體進行反復協調,甚至不得不尋求“高位協調”[28]。這不但會增加協調成本,而且會加重基層組織及工作人員的負擔。另一方面,因以上職責邊界難以厘清,使該機制流于形式,無法真正有效的運轉下去。

再次,價值割裂。技術手段在價值分歧上是“無奈”的。其中,體現最明顯的就是學區劃分在公平、公正與效率平衡中的艱難處境。現階段,學區化辦學的一個核心目標是確保各學區之間的優質教育資源能夠大致均衡,使得學區內每個適齡兒童擁有大體相同的進入優質學校的機會。如果這個目標在各個市轄區得以獨立完成,那最多只是實現了局部公平,卻并沒有實現整體公正。因為,一方面不同中小學間的教學質量存在巨大落差的事實并未改變;另一方面在城市內部也存在著結構性失衡——各市轄區教育嚴重不均。在這種情況下,家長們依然會認為自己的孩子受到了不公正的待遇,沒有享受到應有的公共資源。但是,努力推動均質化的努力又可能會侵蝕教育教學效率。正如愛德華·格雷澤所言:“優質的學校似乎更有可能來自于允許教育競爭和多樣化的政策。”[29]235可見,兼顧公平、公正與效率并非易事。作為治理工具的微界線,本身雖并不具有價值性,但是其運行無法避免會牽涉到價值之間的矛盾。價值分歧是復雜的,微界線卻是簡單化的。對劃界技術的過度推崇,可能會忽略解決問題的其他路徑,進而加劇價值沖突。

最后,信息割裂。微界線受到了科層組織內在運行規則的制約。換句話說,科層組織的運行規則會消解微界線的技術效果。從可實現性角度來看,部門信息共享并不存在技術障礙,可是實踐中這種共享卻很難做到,為什么呢?對于各個部門而言,信息是其自我價值的關鍵體現。信息共享會削弱這種獨占性,甚至會削弱本部門在科層中的重要性。因此,那些推進信息共享的努力自然會受到抵制。此外,這種信息領域的條塊分割結構會造成重復建設,使得總體的行政成本不斷增加。具體來看,每個部門都在進行微界線的劃分與管理,并據此從事信息收集工作。而這項工作又會借助壓力型體制壓向基層人員。例如,在網格化管理中,信息錄入端承受著非常大的工作負荷。而這些信息有著量大、噪音多、時效性強等特點。需要及時對這些信息進行降噪處理。但是,相關部門的處理能力是有限的,在這種情況下,它們會傾向于選擇性篩查。也就是說,微界線以內的緊急事項會被優先應對,反之,重要事項則被擱置。

總之,以微界線為代表的行政技術主義路線,在試圖將治理行為和治理對象納入精細化軌道的同時,可能誘發治理割裂的后果。在城市治理中,加強新技術的應用是值得提倡的,但是技術崇拜則并不可取。

五、結論與進一步的討論

在城市治理中,微界線成為一類“使用率”很高的治理要素。在城市流變日益加劇的情況下,它能夠使治理主體對治理對象產生更多的“控制感”,使治理者感覺到用界線就能將所有問題框定在微空間里,然后慢慢“消化”。但是,這種對技術的推崇,可能高估了微界線的精細化效果。微界線只是一個治理工具,由它所構建的“秩序化空間”也只是一種簡單化的虛擬場景。它與現實是存在距離的。本文就是通過梳理界線的歷史、類型和支撐要素來重現城市問題的復雜性。當然,這并不意味著否定微界線的價值,而僅是主張應將其放到城市治理系統來考察和使用。

本文對微界線的概念提煉和解釋框架還是初步的。下一階段可以在以下三個方面做進一步的拓展:第一,微界線的深層系統問題。本文著重強調微界線所造成的分割效應,但微界線整合并非不可能。不過,需要將其與破除“權責壁壘”、條塊分割結構的改革行動相配合。在此,可以借助對某類微界線的考察,來展現這些深層的系統問題。第二,微界線的功能分化問題。本文所提出的服務空間界線和管理空間界線仍比較粗糙。實際上在這兩種界線的內部也存在著明顯差異。例如,學區界線、衛生服務區界線、養老服務區界線的劃分原則和表現形式就各有不同,背后所依托的公共服務供給模式亦值得進一步探討。第三,微界線的社會參與問題。本文所探討的微界線提供者主要是政府部門。但是,第三方測繪機構、利益相關群體對微界線的形成和調整又構成了怎樣的影響呢?它們內部意見達成和行動策略又是怎樣呢?公共信息是否能對社會開放和共享呢?這些顯然也值得追蹤。雖然,本文一再批評微界線所折射出的技術主義路線,但是依然認為它會在城市治理中得到更為廣泛的使用。其原因可見前文關于治理空間化成因的分析。總之,正如本研究所表明的,既然微界線與政府關系如此密切,如果要觀察政府部門間關系和內部運行邏輯,它將是一個不錯的窗口。

參考文獻:

[1] 馬克思,恩格斯.共產黨宣言[M].中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局,編譯,北京:人民出版社,2014.

[2] 亨利·列斐伏爾.空間與政治[M].李春,譯.上海:上海人民出版社,2015.

[3] 包亞明.后現代性與地理學的政治[M].上海:上海教育出版社,2001.

[4] 熊競,羅翔,沈潔,等.從“空間治理”到“區劃治理”:理論反思和實踐路徑[J].城市發展研究,2017(11):89-94.

[5] 王海榮.新中國成立70年來城市空間治理的歷史演進——基于國家建設視閾的分析[J].內蒙古社會科學(漢文版),2019(5):23-32.

[6] 李威利.空間單位化:城市基層治理中的政黨動員與空間治理[J].馬克思主義與現實,2018(6):184-190.

[7] 周振鶴.體國經野之道:中國行政區劃沿革[M].上海:上海書店出版社,2009.

[8] 瞿同祖.清代地方政府[M].北京:法律出版社,2003.

[9] 徐建平.從界限到界線:湖灘開發與省界成型——以丹陽湖為例[J].史林,2008(3):119-136.

[10] 施劍.清代浙江省政區邊界的格局構建與空間類型研究[J].浙江師范大學學報(社會科學版),2016(3):33-43.

[11] 何李.市轄區邊界區域空間沖突的治理難題與改革方略[J].社會主義研究,2017(1):105-111.

[12] 周黎安,陶婧.官員晉升競爭與邊界效應[J].金融研究,2011(3):15-26.

[13] 錢妡,安崗,劉銘.中國官民比的省際行政區劃分界線——漠潼線的提出與檢驗[J].財經問題研究,2018(5):28-34.

[14] 郭璐,武廷海.辨方正位 體國經野——《周禮》所見中國古代空間規劃體系與技術方法[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2017(6):36-54.

[15] 周振鶴.中國地方行政制度史[M].上海:上海人民出版社,2014.

[16] 滿志敏.行政區劃:范圍和界線[J].江漢論壇,2006(1):85-87.

[17] 戴均良.行政區劃與地名管理[M].北京:中國社會出版社,2009.

[18] 行政區域界線管理條例[DB/OL].(2019-03-30)[2019-09-24]http://www.gov.cn/test/2009-03/30/content_1272344.htm.

[19] 單勇.走向空間正義:城市公共安全的技術治理[J].中國特色社會主義研究,2018(5):74-79.

[20] 汪波.需求—供給視角下北京社區養老研究——基于朝陽區12個社區調查[J].北京社會科學,2016(9):73-81.

[21] 周望.陌生社會的熟悉治理:對中國城市治理機制的一項整體分析[J].城市發展研究,2018(9):29-34.

[22] 教育部辦公廳關于做好2019年普通中小學招生入學工作的通知[DB/OL].(2019-03-26)[2019-09-24]http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201903/t20190326_375446.html.

[23] 李義波.從城市到社區:改革開放以來城市治理的空間轉換與治理創新[J].南京社會科學,2018(10):89-94.

[24] 王震.居家社區養老服務供給的政策分析及治理模式重構[J].探索,2018(6):116-126.

[25] 陳文.城市治理轉型研究:后單位時代中國城市治理的困境與出路[M].北京:中國社會出版社,2018.

[26] 于海.上海紀事:社會空間的視角[M].上海:同濟大學出版社,2019.

[27] 蘇曦凌.行政技術主義的社會病理學分析:癥狀、病理與矯治[J].社會科學家,2015(11):30-34.

[28] 陳濤.治理機制泛化——河長制制度再生產的一個分析維度[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2019(1):97-103.

[29] 愛德華·格雷澤.城市的勝利:城市如何讓我們變得更加富有、智慧、綠色、健康和幸福[M].劉潤泉,譯.上海:上海社會科學院出版社,2012.

責任編輯:馬陵合