口腔正畸固定矯治器應用中牙釉質脫礦的臨床研究

李成豐

(濱州市人民醫院,山東濱州,256610)

隨著國內外醫療事業的不斷發展,使口腔矯正手術技術得到了完善和創新,并廣泛應用于臨床,但經過很多國內外專家的臨床調查和臨床研究顯示,臨床中使用正畸固定矯治器治療口腔疾病的患者,超過65%會出現牙釉質脫礦,這要求醫院醫護人員要積極采取牙釉質脫礦預防措施與治療[1]。為更好的預防和和治療牙釉質脫礦,降低牙齒的牙釉質脫礦疾病發生率,本文以接受正畸固定矯治器治療口腔疾病的49 例患者作為研究對象,對正畸固定矯治器治療口腔疾病過程中的牙釉質脫礦疾病發生情況進行觀察和研究,并利用臨床資料回顧性分析法分析49 例患者牙釉質脫礦并發率,具體分析報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2018 年10 月~2019 年10 月接受正畸固定矯治器治療的口腔疾病患者49 例,以49 例口腔疾病患者的正畸固定矯治器臨床治療資料作為本研究對象,49 例口腔疾病患者一共有1131 顆,發生牙釉質脫礦患牙一共135 顆。其中男性牙釉質脫礦疾病患者29 例,女性牙釉質脫礦疾病患者20 例,年齡為10~16 歲,平均年齡為 (14.14±0.99) 歲;所有牙釉質脫礦疾病患者都給予直絲弓矯正手術治療,手術治療時間為 (21.11±8.97) 個月。

1.2 分析方法 正畸固定矯治器治療口腔疾病后,應及時拆掉矯正器,使用75%標準的乙醇清洗被矯正的牙面,然后觀察患者的牙釉質脫礦發生數,計算牙釉質脫礦發生率和牙釉質脫礦指數(EDI),以此判斷患者經過正畸固定矯治器治療口腔疾病后的牙釉質脫礦發生情況,計算患者牙釉質脫礦發生率,分析口腔患者正畸固定矯治器治療前后的牙釉質脫礦疾病的發生率、和疾病發生的區域,并書寫詳細統計學報告[2]。

1.3 評價標準 根據牙釉質脫礦疾病患者的牙釉質表面損傷情況,可以判斷出牙釉質脫礦發生情況和程度,并且能夠進行科學合理的分級,共分為4 級,即:0 級、1 級、2 級、3 級,其中0 級:牙釉質表面光滑,沒有出現病損;1 級:牙釉質表面有輕度色斑,色斑面積小于45%;2 級:牙釉質表面有中度色斑,色斑面積為45%~50%;3 級:牙釉質表面有重度色斑,色斑面積>50%,有齲齒[3]。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 軟件對數據進行統計分析,采用 t 檢驗計量資料,采用X2檢驗計數資料,數據比較顯著差異有統計學意義(P<0.01)。

2 結果

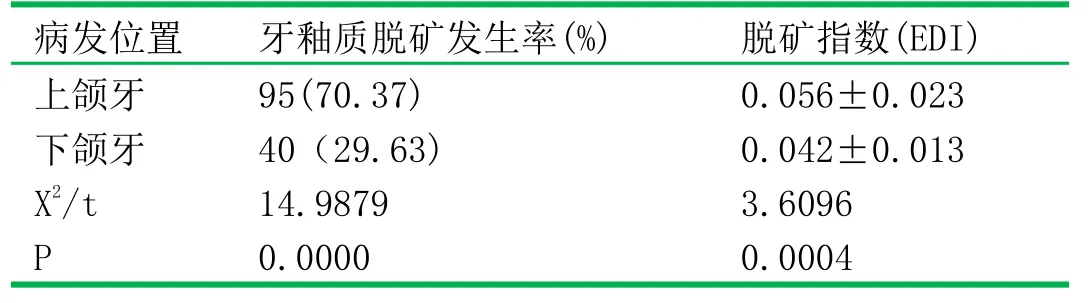

2.1 牙釉質脫礦情況比較 正畸固定矯治器治療口腔疾病患者的過程中,牙釉質脫礦疾病發生的患者一共28 例,總牙數為1131 顆,發生牙釉質脫礦疾病患牙135 顆(11.94%)。發生在上頜牙的牙釉質脫礦患牙一共95 顆(70.37%),發生在下頜牙的牙釉質脫礦患牙一共40 顆(29.63%),上頜牙牙釉質脫礦疾病發生率明顯高于牙釉質脫礦疾病發生率,發生率比較顯著差異,統計學意義明顯(P<0.01);上頜牙的脫礦指數明顯高于下頜牙的脫礦指數,牙釉質脫礦比較顯著差異,統計學意義明顯 (P<0.01),詳見表1。

表1 牙釉質脫礦情況比較

2.2 脫礦程度比較

135 顆牙釉質脫礦患牙根據脫礦可分為0 級、1 級2 級和3級,分別有19 顆0 級脫礦患牙,72 顆1 級脫礦患牙,32 顆2級脫礦患牙,11 顆3 級脫礦患牙,72 顆1 級脫礦患牙,明顯多于 0 級、2 級、3 級脫礦患牙,患牙脫礦程度比較顯著差異,統計學意義明顯(P<0.01),

3 討論

固定矯正器具有準確性和高效性等特點,是很多醫院口腔醫生治療口腔疾病的首選治療工具。早期牙釉質脫礦疾病的發生原因是矯治器安置過程中,出現牙齒表面牙釉質溶解,使釉質表層的礦化物喪失,該階段的礦化物喪失率<45%;后期脫礦疾病的主要發生原因是矯治器污染口腔和牙齒,使口腔和牙齒生長環境不干凈,為細菌提供滋生空間,造成細菌滋生。

經過對我院2014 年10 月~2015 年10 月接受固定矯正器治療口腔疾病患者49 例的臨床觀察資料研究結果顯示,49 例患者在正畸固定矯治器治療口腔疾病的過程中,牙釉質脫礦疾病發生的患者一共28 例[57.14%(28/49)]。28 例牙釉質脫礦疾病患者一共有1131 顆牙,其中發生釉質脫礦疾病的患牙135顆,[11.94%(135/1131)],與很多相關研究報道的結果基本統一。再次證明使用正畸固定矯治器治療口腔疾病,容易發生牙釉質脫礦疾病,促使牙釉質脫礦疾病發生率的升高。

綜上所述,正畸固定矯治器治療口腔疾病,容易發生牙釉質脫礦疾病,且多發生在上頜牙,所以要加強對正畸固定矯正器治療口腔疾病過程中牙釉質脫礦疾病發生的臨床研究,這不但有利于找出良好的牙釉質脫礦疾病預防和治療方法,還有利于降低正畸固定矯正器治療口腔疾病過程中牙釉質脫礦疾病的發生率。