交叉克式針皮外捆扎治療兒童肱骨髁上骨折

宋國生

紅河州第二人民醫院,云南建水 654300

兒童肱骨髁上骨折是一種較為常見的兒童骨折類型,多見于5~10 歲群體,通過相關的臨床研究顯示,該種骨折類型的發生率約占整個骨折發生率的50%, 當兒童發生該種骨折類型后,還將出現不同程度的肘部損傷、神經損傷與血管損傷等不同并發癥, 若未予以及時有效的處理,則發生肘內翻、肘關節屈伸障礙、筋膜室綜合征與缺血性肌攣縮等不良情況, 造成更加嚴重的不良影響[1]。因此為有效地降低甚至避免上述不良情況的產生, 則需要采取良好的處理措施。 由于缺少有效的處理技術條件,以往多使用常規的方式, 例如進行骨折復位并采取常規的制動,但常規模式無法獲得良好的康復效果[2]。 隨著治療技術的不斷發展與改進, 目前臨床中多使用交叉克式針皮外捆扎的治療方式[3]。 該文將探討該科2011 年1月—2016 年12 月住院的三型兒童肱骨髁上骨折100 例,為其實施交叉克式針皮外捆扎進行治療的臨床效果進行分析研究,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

該文的研究樣本均選取于該科住院的三型兒童肱骨髁上骨折患兒,共計100 例,根據入院時間將其分為實行組和常例組,每組50 例,其中實行組中有男26 例,女24例,年齡為3~13 歲,平均年齡為(8.12±4.91)歲。 常例組中有男25 例,女25 例,年齡為4~12 歲,平均年齡為(8.19±4.59)歲。實行組和常例組患兒的性別、年齡等一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05)。 具有可比性。

1.2 納入標準

①均符合肱骨髁上骨折的臨床診斷標準; ②均獲得家長的知情同意。

1.3 排除標準

①存在嚴重的治療禁忌證;②中途退出患兒。

1.4 方法

常例組患兒實施傳統的內固定手術, 術前準備兩根2 mm 的克氏針,在進行手術時保證克氏針可以垂直刺入患兒的患處,使用鋼絲將克氏針的進行固定,然后擰緊,使患兒患肢出現骨折的位置固定,患兒在手術結束后,用石膏將緩和的三角韌帶進行固定修復, 修復期一般為15 d,具體情況根據患兒患肢受損情況進行具體調整。

實行組患兒實施交叉克式針皮外捆扎進行治療,患兒被送入手術室后,輔助其采取仰臥體位,對手術部位予以常規的消毒與鋪巾, 依據患兒的實際病情對其予以臂叢神經阻滯麻醉或全身麻醉方式,并且對所有患兒進行X線正位、側位片攝取,選取肘關節外側切口,于肱三頭肌與肱橈肌間隙進入,有限剝離骨膜,顯露骨折斷端,直視下進行骨折復位,操作人員手握患兒的患肢前臂,逐步施加牽引力, 拇指向后按壓肱骨遠端其余四指向前推尺骨鷹嘴,同時屈肘關節復位骨折,恢復前傾角,直視骨折對位良好后,屈肘位維持復位,經皮經肱骨外髁與肱骨干成45°、前傾10°一次性打入2.0 mm 克氏針,穿過肱骨內側骨皮質,經皮穿入克氏針,距第一枚克氏針之上3~4 cm 的肱骨外側打入2.0 mm 克氏針,使針尖指向肱骨內髁,與肱骨干成45°,并向前傾10°,緩慢進針,克氏針過近側骨斷端,進入遠斷端有阻力感時停止進針,使用“C”型臂X 線機透視確認骨折復位及克氏針位置合適, 屈伸活動肘關節骨折斷端穩定,沖洗手術切口,止血,縫合撕裂骨膜,肌筋膜、皮膚及皮下組織,在皮外緊帖皮膚折彎克氏針尾,用細鋼絲捆扎克氏針,剪除多余克氏針。 術后不使用石膏進行外固定, 由臨床醫生定期使用X 線片對患兒的骨折部位復位與固定情況進行檢查。 術后早期由臨床醫生指導患兒進行功能鍛煉,包括上臂與前臂肌肉的舒張、收縮功能鍛煉等內容。通過臨床觀察顯示,對于該種骨折類型而言,約1 個月肘關節屈伸活動便可基本恢復,拔除克氏針。

1.5 觀察指標

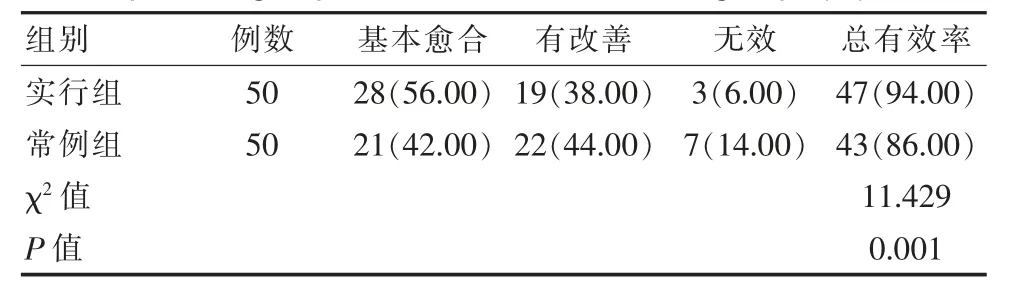

對比兩組患兒的臨床治療效果, 觀察患兒實施手術之后的愈合情況,愈合情況非常好,關節可進行正常活動視為基本愈合;愈合情況一般,可進行少量活動,沒有其他異常情況發生視為有改善;愈合情況較差,無法正常活動視為無效,計算臨床治療總有效率,總有效率=(基本愈合例數+有改善例數)/總例數×100.00%。

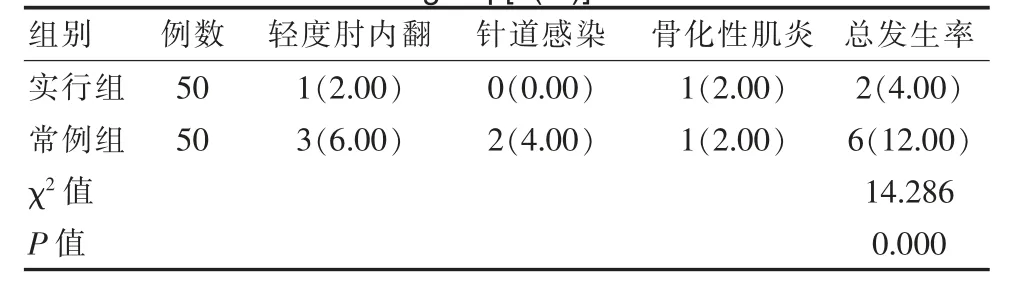

不良事件主要包括肘內翻、針道感染、克式針滑脫、骨化性肌炎等。 計算總發生率,總發生率為以上不良事件個發生率之和。

1.4 統計方法

應用SPSS 21.0 統計學軟件分析數據,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療后的臨床效果

實行組患兒治療的總有效率明顯高于常例組患兒,數據差異有統計學意義(P<0.05)。 見表1。

表1 實行組患兒與常例組患兒的臨床治療效果比較[n(%)]Table 1 Comparison of clinical treatment effects of children in the practice group and children in the normal group[n(%)]

2.2 出現不良事件的概率

實行組患兒出現并發癥的概率明顯低于常例組患兒,數據差異有統計學意義(P<0.05)。 見表2。

表2 實行患兒與常例組患兒出現不良事件的概率比較[n(%)]Table 2 Comparison of the probability of adverse events between children in the practice group and those in the normal group[n(%)]

3 討論

兒童肱骨骨折是一種十分常見的肘部骨折類型,具有較高的發生率,并且以肱骨髁上骨折類型最為常見,將會對患兒的機體健康與正常運動造成嚴重的不良影響。肱骨髁上端主要位于骨松質與骨密質的交界位置, 其前部為冠狀窩,后部為鷹嘴窩,一層非常薄的松質骨片位于冠狀窩與鷹嘴窩之間, 因此使得骨質較為脆弱; 除此之外,肱骨髁上端是肱骨由圓柱狀轉化為三棱狀的部位,從而導致肱骨髁上端并未具有較強的應力, 一旦受到外力影響,該部位便較易發生骨折或關節脫位的不良情況[4]。

通過相關的臨床調查顯示, 臨床中治療兒童肱骨髁上骨折的主要方式包括手法整復后石膏外固定、 閉合復位后經皮克氏針交叉內固定、 尺骨鷹嘴骨牽引與手術切開復位等[5]。 兒童肱骨髁上骨折類型包括Ⅰ型、Ⅱ型與Ⅲ型。 Ⅰ型主要是指雖出現骨折,但并未發生位移現象,Ⅱ型主要是指骨折遠端后傾或發生橫向移位現象, 但后側皮質仍然具有完整狀態; Ⅲ型主要是指骨折斷端發生徹底移位現象,皮質難以接觸。 對于Ⅲ型肱骨髁上骨折,尤其是存在旋轉移位現象,則將無法獲得顯著的效果。 隨著治療技術的不斷改進與經驗的不斷豐富, 目前臨床醫生在C 型臂X 線的輔助下對患兒進行手法復位操作, 之后采用經皮克氏針交叉內固定的方式進行配合, 從而能夠對骨折部位進行良好的固定, 但該方法骨折較難以達到解剖復位,且手術操作人員過多暴露于X 線射線下,穿克氏針技術較難掌握,學習曲線相對較長。 傳統的切開復位克氏針內固定術,需要輔助石膏外固定,不能早期進行肘關節功能鍛煉,且有針道感染與克氏針滑脫風險。

據相關學者的報道聯合相關的文獻資料顯示, 手法復位聯合經皮克氏針交叉內固定方式能夠使骨折部位獲得良好的固定效果, 能夠在較大程度上預防骨折部位發生再次移位的不良情況; 在對骨折部位進行良好地固定后, 臨床醫生能夠及時指導患兒及其家長進行系統的早期功能鍛煉, 從而能夠有效地避免患兒發生肘內翻等不良情況, 確保患兒的肘關節能夠在短時間內進行自由地活動,并且能夠有效減少肘關節活動障礙的發生率,提升患兒的安全性[6]。 除此之外,當采用手法復位聯合經皮克氏針交叉內固定方式時, 臨床醫生能夠加強對注意事項的關注, 從而能夠有效降低對骨折部位周圍正常組織如關節囊與血管神經的不良損傷,加強保護,同時也將不會對關節部位的正常血供產生較大的不良影響, 最終能夠使患兒獲得良好的骨折恢復效果。 臨床醫生在進行克氏針穿刺的過程中,能夠有效地掌握穿刺力度與深度,并且將皮外留存的克式針尾部進行彎折, 并使用鋼絲進行捆扎, 便于患兒的骨折部位在完全愈合后能夠方便地從外部將克氏針取出,因而具有操作簡單的特點,同時該方式將不會對患兒造成較大的不良損傷, 從整體上來看是一種簡單、高效、低損傷的治療方法[7]。 該研究中未采用外固定方式,以便能夠有效地指導患兒進行早期的訓練動作,便于提升患兒的康復效果。

根據該文的研究結果可知: 實行組患兒經過治療后的總有效率為94.00%, 常例組患兒經過治療后的總有效率為86.00%,相比之下,實行組患兒的治療效果更加顯著(P<0.05),該結果與楊自龍[8]的研究結果相似,在其研究中患者經過治療后的恢復優良率高達83.33%, 說明該文的研究具有可靠性; 實行組患兒經過治療后出現不良事件的總發生率為4.00%,常例組患兒經過治療后出現不良事件的總發生率為12.00%,相比之下,實行組患兒新出現不良事件的情況更少,安全性更高(P<0.05)。

綜上所述, 該研究認為外側切口切開復位交叉克式針內固定皮外捆扎固定治療兒童肱骨髁上骨折具有良好的效果,可作為首選的手術治療方式。 但臨床醫生仍然需要提升操作能力,以便獲得更加顯著的效果。