冀西北地區不同生態系統枯落物的水文效應

潘天石, 左麗君, 張增祥, 趙曉麗, 孫菲菲, 朱自娟

(中國科學院 遙感與數字地球研究所, 北京市 100020)

枯落物層作為重要的地表覆蓋物,可以通過截獲光照和對地表覆蓋結構的改變影響土壤和大氣間的熱量傳遞[1],進而影響土壤溫度和濕度[2]。此外,枯落物層結構疏松,能夠有效地吸納穿透冠層的降水,遲滯地表徑流產生時間,減少地表徑流流量,防止土壤濺蝕,從而幫助植物群落涵養水源、促進水分向土壤的滲透,起到調節徑流和減少水土流失的作用,對提高水源涵養能力意義重大[3-7]。

目前關于枯落物水文效應的研究大多集中于森林生態系統,如Beasley R S等[8]指出森林枯落物層截水能力與其厚度、濕潤狀況和持水能力等因素有關;胡靜霞等[9]發現冀西北地區4種純林中,闊葉林涵養水源功能優于針葉林,土壤層的持水能力強于枯落物層;王安寧等[10]對不同坡位黃柳枯落物的持水性能和吸水能力進行對比,發現坡中位置持水性能最好;另外其他學者還對森林枯落物對地表徑流、土壤水分蒸發的影響做了研究,指出枯落物能抑制土壤水分蒸發并增強土壤入滲[11-13]。

冀西北地區地區森林、農田、草地生態系統覆蓋面積分別占整個張家口區域面積的18.76%,48.23%和25.83%,該區域內農田生態系統和草地生態系統枯落物的水文效應研究相對缺乏,農作物和草地中的枯落物對區域水源涵養和水土保持能力貢獻未知,而對不同植被生態系統枯落物水文效應的對比研究,能夠為提升區域水源涵養能力提供理論依據。本研究基于野外采樣和室內測定數據,對張家口地區森林、農田和草地生態系統的枯落物持、蓄水能力進行分析,選取最大持水量、最大持水率、有效攔蓄量、有效攔蓄率和吸水速率作為水文效應評價指標,對比3種植被生態系統之間和生態系統內部植(作)物類型的枯落物水文效應強弱,并探究其與枯落物生物量、生態系統生物量之間的關系。

1 研究區域概況

張家口位于東經113°50′—116°30′,北緯39°30′—42°10′。東靠河北省承德市,東南毗連北京市,南鄰河北省保定市,西、西南與山西省接壤,北、西北與內蒙古自治區交界,張家口市南北長289.2 km,東西寬216.2 km,總面積3.68×104km2。該區屬東亞大陸性季風氣候,年平均氣溫為7.6 ℃,年降水量為330~400 mm。受地形和所處地理位置的影響,一年四季分明,春季干燥多風沙,降水較少;夏季炎熱短促,降水集中,晝夜溫差較大;秋季晴朗天氣偏多,但氣溫下降快;冬季寒冷而漫長,大風天氣較多。2015年張家口市土地覆蓋遙感調查顯示,區域內農田生態系統面積比例46%,森林生態系統、草地生態系統面積比例均為23%,濕地生態系統和聚落生態系統比例均為4%,剩余部分為裸地。

2 研究方法

2.1 樣地布設

2018年9月在張家口不同區縣設置不同類型的生態系統調查樣地,森林生態系統中樣地35個,包含的主要喬木樹種有落葉松(Larixgmelinii)、油松(Pinustabuliformis)、樟子松(Pinussylvestris)、側柏(Platycladusorientalis)、白樺(Betulaplatyphylla)、楊樹(Populussimoniivar.przewalskii)、遼東櫟(Quercusmongolica),分針、闊葉進行分析;農田生態系統樣地30個,包含有玉米、馬鈴薯、莜麥、胡麻、甜菜、西蘭花、向日葵等張家口市主要作物,挑選其中樣地數量較多的玉米和馬鈴薯進行分析;草地生態系統樣地9個。森林生態系統中,在每種林分類型中設置正方形樣地,每個樣地面積25.82 m×25.82 m(約合0.067 hm2),記錄樣地坐標、坡度、森林類型、喬木地上和地下生物量、葉面積指數等信息,生物量由生物量回歸方程計算獲得。在農田生態系統中,設置1 m×1 m的樣地,調查地上、地下生物量,草地生態系統中樣地布設方式同農田生態系統,但未分層調查生物量,二者生物量通過收獲法進行計算。

2.2 枯落物生物量測定

在各樣地設置50 cm×50 cm的樣方收集枯落物,仔細去除樣方內的植物活體后用鋼卷尺測量枯落物層的厚度,并收集枯落物。由于3個生態系統的枯落物分解層分層不明顯,本次試驗并未對枯落物進行分層處理。將樣本帶回實驗室后,迅速用電子天平稱量其鮮質量記為G1,然后放置在80 ℃的烘箱內烘干并用電子天平稱量其干質量作為樣方內枯落物的生物量記為G2,質量單位精確到0.01 g。

2.3 枯落物持水、攔蓄、吸水能力測算

本研究用最大持水量和最大持水率來衡量枯落物的持水能力,用有效攔蓄量和有效攔蓄率來衡量枯落物攔蓄水能力,用吸水速率衡量枯落物吸水能力,按照占有最優指標項的多少來評價生態系統的水文效應。對枯落物持、蓄水能力指標的檢測采取室內浸水法。取適量已經烘干至恒質量的枯落物稱質量,記為干質量m1。將樣品放進紗網并完全浸入水中,浸泡24 h候再稱其質量,記為濕質量m24。自然含水率(R0)是指自然狀態下,枯落物自然狀況下含水量與干重的比值;最大持水量(Whmax)通常用枯落物經過24 h吸水后的持水量估算[6],最大持水率(Rhmax)為最大持水量與干質量之比。枯落物最大攔蓄量(Wsmax)體現的是理想條件(即枯落物完全干枯,只剩干物質,不含任何水分,能夠實現對水分最大吸收的情況)下枯落物的攔蓄性能,是指除去自身含水量之外枯落物的最大持水量[6]。有效攔蓄量(Wsv)則是枯落物在自然環境中實際攔蓄徑流的能力,約為85%的最大持水量與自然含水量的差值[6]。最大攔蓄率(Rsmax)和有效攔蓄率(Rsv)分別為最大攔蓄率和有效攔蓄率與干質量之比。另外,本次試驗中缺少不同持水時間測定的枯落物持水量,所以并未對枯落物吸水速率隨時間的變化進行分析,用每小時的平均吸水速率(V)來評價枯落物的吸水能力。

2.3 單因素分析結果 經比較,男性組、有冠心病家族史組、有高血壓組、超重組、吸煙組不良心血管事件發生率顯著高于女性組、無冠心病家族史組、無高血壓組、體重正常組、不吸煙組(P<0.05),見表1。

(1)

Whmax=m24-m1

(2)

(3)

Wsv=(0.85Rhmax-R0)×m1

(4)

Wsmax=(Rhmax-R0)×m1

(5)

Rsv=0.85Rhmax-R0

(6)

Rsmax=Rhmax-R0

(7)

(8)

2.4 數據分析處理

用Excel整理數據,SPSS進行顯著性分析、相關性分析。比較不同生態系統各項指標間差異顯著性時,對于方差齊性的數據進行ANOVA單因素方差分析,對于方差不齊的數據用非參數檢驗中K-W方法描述其差異顯著性。

3 結果與分析

3.1 枯落物水文效應

3.1.1 枯落物持水能力 3種生態系統的單位面積枯落物最大持水量有所不同(如表1所示)。森林生態系統的單位面積上最大持水量(30.70 t/hm2)顯著(p<0.01)高于草地生態系統(1.23 t/hm2)和農田生態系統(1.18 t/hm2);農田生態系統和草地生態系統的最大持水量差異不大(p>0.05),農田生態系統均值略低于草地生態系統均值。在不同生態系統內部,不同植(作)物的最大持水量間也存在差異,農田生態系統類型中,馬鈴薯的最大持水量(1.59 t/hm2)顯著(p<0.05)高于玉米的最大持水量(0.64 t/hm2),森林生態系統類型中,針葉林最大持水量(38.50 t/hm2)顯著(p<0.05)大于闊葉林最大持水量(20.29 t/hm2),這與生物量的累積量相關。

表1 不同生態系統類型及其內部植(作)物類型枯落物最大持水能力

3種生態系統的枯落物平均最大持水率變化范圍242.71~272.88%,但差異并不顯著(p>0.05),從高到低依次為草地(272.88%),森林(257.84%),農田(242.71%),這與最大持水量的排序略有不同,這說明草地生態系統中單位質量的枯落物比森林生態系統中單位質量枯落物具有更強的持水潛力;生態系統內部,玉米與其他植(作)物類型的最大持水率差異顯著(p<0.05),且最大持水率最小(202.90%),農田生態系統中最大持水率均值最大的是馬鈴薯(273.68%);統計上針葉林(248.61%)和闊葉林(270.15%)的最大含水率雖然差異不明顯,但均值相差21.54%,針葉林拉低了森林生態系統最大持水率的平均水平。

3.1.2 枯落物攔蓄能力 3種生態系統及其內部植(作)物枯落物攔蓄能力如表2所示。3種生態系統類型有效攔蓄量差異明顯,森林生態系統單位面積有效攔蓄量最高(22.97 t/hm2),顯著高于其他兩種生態系統(p<0.01);針葉林有效攔蓄量是闊葉林有效攔蓄量的1.72倍。農田生態系統內部,馬鈴薯的有效攔蓄量均值顯著高于玉米的有效攔蓄量均值,約為2.76倍。

表2 不同生態系統類型及其內部植(作)物類型枯落物攔蓄能力

有效攔蓄率方面,3種生態系統差異不顯著(p>0.05),森林生態系統(187.49%)和草地生態系統有效攔蓄率(181.47%)相近,但森林生態系統有效攔蓄率仍最大。在森林生態系統內部,出現了與最大持水率類似的情況,即針葉林和闊葉林的有效攔蓄率排序與有效攔蓄量排序不同,闊葉林的有效攔蓄率(194.03%)要高于針葉林(182.59%),雖然針葉枯落物外表的油脂降低了其分解速率,使其生物量累積量增加,但同時油脂也阻礙了針葉枯落物對周圍水分的吸收,也就降低了針葉枯落物單位質量的持水能力[14-15]。農田生態系統內部,仍然是馬鈴薯的有效攔蓄率要高于玉米,高出61.59%。

3.1.3 枯落物吸水能力 3種生態系統吸水能力從高到低依次為森林(5.84 g/h),草地(1.29 g/h),農田(1.28 g/h)(見表3),且存在顯著差異(p<0.01)。森林生態系統內各植物類型吸水速率差異不顯著(p>0.05),闊葉林吸水速率(6.25 g/h)大于針葉林(5.53 g/h)。農田生態系統作物吸水速率差異顯著(p<0.05),馬鈴薯的吸水速率為玉米的2.04倍。

表3 不同生態系統類型及其內部植(作)物類型枯落物吸水能力

3.2 生態系統生物量與枯落物水文效應響應分析

3.2.1 枯落物水文效應對其生物量的響應分析 對不同生態系統及內部的枯落物生物量差異進行分析,結果如表4所示。不同類型生態系統間枯落物累積生物量有所差異。受森林、草地、農田自身的最大生長能力影響,森林生態系統枯落物積累生物量與農田生態系統、草地生態系統差異顯著(p<0.01),而農田和草地間枯落物累積生物量差異不顯著(p>0.05)。單位面積上,森林生態系統枯落物積累生物量最多,平均值為10.4 t/hm2,相當于草地均值的104倍、農田均值的520倍;針葉林枯落物平均累積生物量均值為12.65t/hm2,大于闊葉林枯落物生物量累積量平均值(7.56 t/hm2)。

表4 不同生態系統類型及其內部植(作)物類型單位面積枯落物儲量

林分的不同樹種組成、不同生長狀況以及不同的水熱條件等會影響枯落物的輸入量和分解速度,進而影響林內枯落物的儲量。同樣地,不同生態系統間植(作)物的生長條件有所不同,植(作)物自身的生長能力也有所不同,這就使得不同生態系統間的枯落物儲量產生了差異,不同的枯落物的持、蓄水能力也就此形成。本研究中,用生物量來衡量不同態系統枯落物的累積量。

從表5可以看出,不同生態系統類型枯落物的持、蓄水能力與枯落物生物量間存在明顯的相關關系。從相關程度來看,最大持水量、最大攔蓄量和有效攔蓄量和生物量之間正相關性極為顯著且相關系數非常高,均在0.9以上,說明枯落物的累積儲存量對其持、蓄水總量影響很大。生物量對持、蓄水率的影響要明顯弱于對持、蓄水率的影響,相關系數在0.25左右。自然含水率與除最大持水率外的其他相關指標均呈負相關關系,其他持、蓄水能力評價指標間均有顯著正相關關系。

表5 枯落物生物量與其持蓄水能力評價指標相關性分析

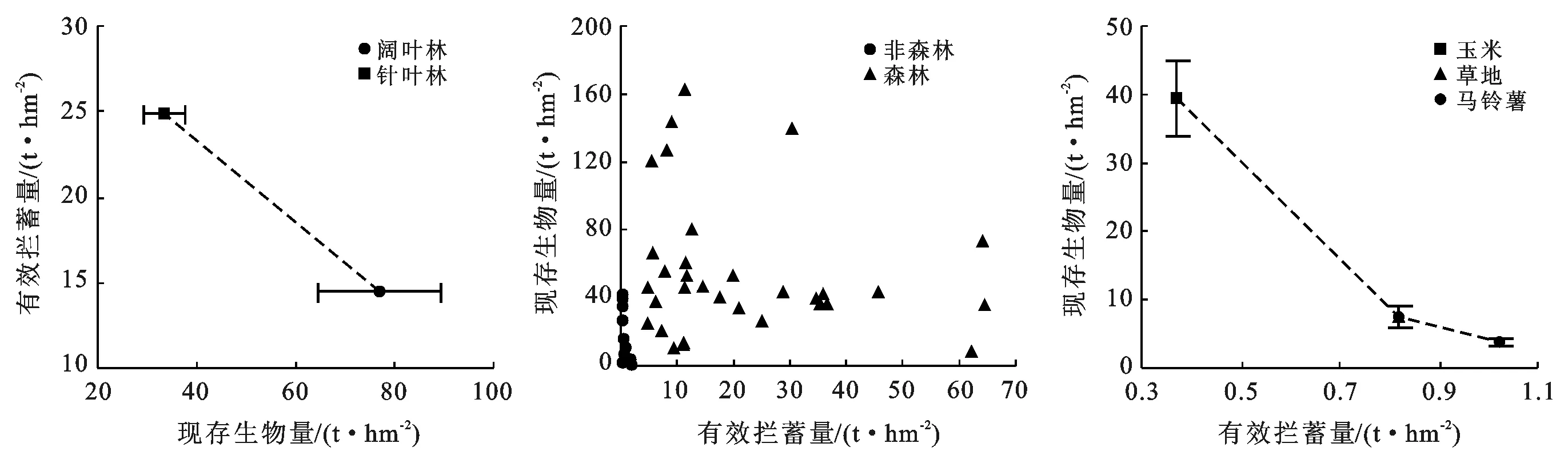

3.2.2 枯落物水文效應對生態系統生物量的響應分析 根據人類生活、生產的需要,常會為生態系統定義不同的服務功能,不同功能間會呈現出此消彼長的權衡關系或互利共贏的協同關系。如森林生態系統中,現存生物量可以反應植被固碳能力,農田生態系統現存生物量可反應其食物供給能力,二者分別對應生態系統的供給功能和調節功能;枯落物層作為森林生態系統的重要組成部分,與森林生態系統的水源涵養能力關系密切,對應生態系統的調節功能。研究不同生態系統內枯落物持、蓄水能力和現存生物量之間的關系可以為分析生態系統固碳和水源涵養功能的權衡和協同關系提供基礎,為開展生態空間格局優化、提升區域生態服務功能提供引導。

枯落物持、蓄水量與枯落物生物量具有顯著正相關性,但生態系統總生物量和枯落物生物量卻并非簡單的線性相關關系(見圖1)。由圖1可知,隨著生態系統總生物量的增加,枯落物生物量占總生物量的比例呈現冪函數下降的趨勢,即隨著現存生物量的增加,枯落物儲量也在增加,但是增加速度在減小。森林和農田生態系統均呈現這一趨勢。

圖1 生態系統枯落物比例與現存生物量間的關系

總生物量與枯落物生物量之間關系復雜,以生物量表征的固碳能力和枯落物所呈現的水源涵養功能之間并沒有顯現出簡單的此消彼長的權衡性也沒有互惠共贏的協同性。結果顯示,綜合3類生態系統的狀況(見圖2),森林生態系統具有較農田和草地生態系統更大的單位面積平均總生物量,同時枯落物也具有相對較高的水源涵養能力。但從生態系統內部來看,森林生態系統中針葉林單位面積平均總生物量小于闊葉林,但枯落物單位面積平均有效攔蓄量卻大于闊葉林;同樣,農田生態系統中馬鈴薯單位面積平均總生物量小于玉米,但平均有效攔蓄量卻大于玉米。以各生態功能平衡發展為目標的生態空間格局優化,應當結合具體的生態類型以及不同的區域環境特征具體考慮。

圖2 農田生態系統和森林生態系統枯落物有效攔蓄量與現存生物量關系

4 結 論

對張家口地區的森林、農田和草地3種植被生態系統進行枯落物和生物量的采樣調查,選取最大持水量、最大持水率、有效攔蓄量、有效攔蓄率和吸水速率,對3種不同植被生態系統枯落物的水文效應進行統計分析,初步探究了枯落物持水能力與生物量的關系,試圖闡明不同植被生態系統枯落物水文效應的差異,并明確不同植被生態系統間和生態系統內部植(作)物的持蓄水能力與生態系統生物量間的關系,為張家口地區生態空間格局優化提供參考。

(1) 森林、農田和草地3種生態系統枯落物平均生物量范圍為0.02~10.40 t/hm2,森林生態系統生物量最大(10.4 t/hm2),農田生態系統生物量最小(0.02 t/hm2);馬鈴薯、玉米的生物量無明顯差異,針葉林生物量(12.65 t/hm2)明顯大于闊葉林生物量(7.56 t/hm2),這與針葉葉片表面的油脂對枯落物的分解速度影響有關,而闊葉葉片與空氣接觸面積大、表面沒有油脂覆蓋,分解速率快,所以生物量累積量較小。不同生態系統的各水文特征參數表現各不相同。枯落物最大持水率變化范圍242.71%~272.88%,排序:草地生態系統>森林生態系統>農田生態系統。枯落物有效攔蓄率排序為:森林生態系統>草地生態系統>農田生態系統,與最大持水率排序略有不同,說明在自然條件下,森林生態系統的持水能力更強。枯落物吸水速率變化范圍1.28~5.84 g/h,排序為:森林生態系統>農田生態系統>草地生態系統。

(2) 不同生態系統枯落物持蓄水能力受其累積生物量影響非常大,森林生態系統單位面積平均枯落物生物較農田和草地都大,其最大持水量、有效攔蓄量、有效攔蓄率和吸水速率4個指標均優于其他兩類生態系統,因此,如果造林營林方式正確,森林生態系統的水源涵養能力是值得肯定的。草地生態系統的所有水文效應指標都優于農田生態系統,張家口地區耕地面積的不斷擴大將直接影響區域的水源涵養能力。

(3) 生態系統總生物量與枯落物生物量并未呈現出簡單的線性相關性,枯落物生物量占總生物量的比例隨生態系統總生物量的增加呈冪函數下降。以生物量表征的生態系統固碳能力與枯落物蓄水所反映的水源涵養能力在生態系統尺度呈正相關關系,但在生態系統內部卻呈現出相反的態勢。要實現區域內多種生態功能的協同發展,需要綜合考慮細化的生態類型及其所處的區域自然特征。

張家口地區地形復雜,農田生態系統和草地生態系統大多分布在相對平緩的地區,森林分布在坡度0—46°不等的山區和平原地區,本次野外調查森林樣地所在坡位差異不明顯,所以缺少對不同生態系統(尤其是森林生態系統)不同坡位枯落物持、蓄水能力的對比分析。本研究只對研究區不同植被生態系統枯落物的持水量、持水率、攔蓄量、攔蓄率進行了分析,缺少對枯落物分解速率以及枯落物持水過程的探討,同時不同生態系統內部結構和人為因素的干擾(如人工林、天然林,農田的不同種植方式)對枯落物水文過程的影響還有待研究。