廣州市創新型企業的微觀集聚格局及其影響因素探析

邱堅堅,劉毅華

(廣州大學 地理科學學院, 廣東 廣州 510006)

進入21世紀以來,伴隨著后福特主義轉型和知識經濟浪潮的深入,全球社會經濟發展逐漸轉向創新驅動階段.創新是企業、城市與國家實現自我轉型的核心途徑,通過知識溢出和技術關聯不斷推動創新成果的現實轉化[1],其中產業創新突出,成為國家競爭與國民經濟生活的重要動力,近年來知識化、智能化、高端化的前沿產業與重大戰略領域更起到愈發關鍵的作用.在這當中,創新主體——企業的集聚、分散與空間分異引領了創新活動空間組織的核心動態,柔性化、專業化、多樣化等生產方式的革新轉變極大地重構著區域與城市發展的新格局[2-3].

創新活動時刻發生在不同地點上,其空間載體的必要性與集聚的強烈性已經得到多數學者的認可[4-5],目前創新的空間集聚研究,尤其是創新型企業的集聚分布已經成為創新經濟與現代城市領域的重要議題.以高新技術企業為代表的創新型企業的空間集聚分異與區位選擇是大都市創新集聚活動的重要部分[6],相關研究從21世紀初逐漸興起,通過知識溢出、集聚經濟、企業互動聯系和產業政策等多元視角定量解析其集聚行為與空間組織格局的新趨勢[7-9],且緊密結合區域創新系統、多維鄰近性等理論范式,在新創企業的區位選擇、企業研發的全球互動方面形成了貼合我國城市發展實況的引領性探索[10-12].在此基礎上,不少學者又試圖剖析其中的影響要素與形成機理,如宋周鶯等[13]提出信息化對新時代企業區位選擇的影響作用漸強,時間成本是其中的核心機制;符文穎等[10]認為新興技術型企業集聚需要知識基礎、技術關聯、市場服務機構、社會網絡和區域環境等的系統支撐;杜德斌團隊深刻剖析了地方根植的外部“軟環境”對企業創新及其集聚演化的重要作用,尤其是孵化環境促進了知識的隱形流動與溢出[14];劉志高等[15]強調中國高新技術產業的發展是本地要素與全球力量、歷史條件與現實努力、技術創新與制度變革共同作用的結果.不過僅有少數研究深入揭示影響城市內部創新型企業布局的具體現實性因子[16].總的來看,相關研究仍以較宏觀的尺度為主,對于城市內部的企業空間組織,尤其是創新型企業微觀集聚的研究仍有不足,難以精細化其空間黏性與地域根植特性[5];創新型企業、高科技企業、技術密集型企業等概念繁多,研究標準不一,且多以某一種具體的產業類型進行分析,缺少系統性的多元差異比較;關聯企業集聚與區位選擇的影響因素研究多停留在社會調研等形式,或是將較宏觀層次的外部環境發展水平套用到微觀集聚行為上進行計量統計,缺乏微觀空間上對等的驅動分異機理研究.因此,如何突破以往研究中微觀集聚視角的不足,深入剖析創新型企業的集聚分異及其空間組織的微觀驅動因子,成為亟待解決的關鍵問題.

高新技術企業是我國創新型企業的重要戰略支撐,也是《中國制造2050》的建設基礎,具有國家科技部、財政部和稅務總局統一的認定管理標準,1996-2017年期間年均企業增長率達11.8%,其工業總產值年均增長21.9%,經濟驅動力與國際競爭力十分顯著[17].因此,本文以廣東省科技廳公示的廣州市高新技術企業為對象,通過互聯網地址逆編碼檢索的方式獲取所有企業的空間分布信息,以分析高新技術企業的微觀集聚格局與分異特征;在此基礎上,進一步引入地理探測器(Geodetector)模型,構建基于空間格網的多因子探測模型,通過空間異質性視角來精細化探測高新技術企業集聚的影響因素,進而揭示創新型企業區位選擇的空間偏好,以期為廣州都市產業創新的空間競爭力提升提供新時代實踐和科學支撐.

1 研究數據與方法

1.1 研究區域與數據來源

廣州位于珠江三角洲中部,國家的“南大門”,是國家中心城市、粵港澳大灣區核心引擎和國際科教文化中心.2018年先進制造業增加值達2 655.57億元,占規模以上工業的59.7%;現代服務業增加值1.09萬億元,同比增長8.1%;研發經費支出占GDP比重約2.63%,專利申請量173 124件,同比增長46.0%,科技創新實力強勁.目前,廣州市共有高新技術企業11 794家,居全國第三位,完成國家科技型中小企業備案入庫企業8 377家,主要打造新能源汽車、智能裝備、新型顯示、人工智能、生物醫藥和互聯網等6大千億新興產業集群,構建現代化制造業體系.

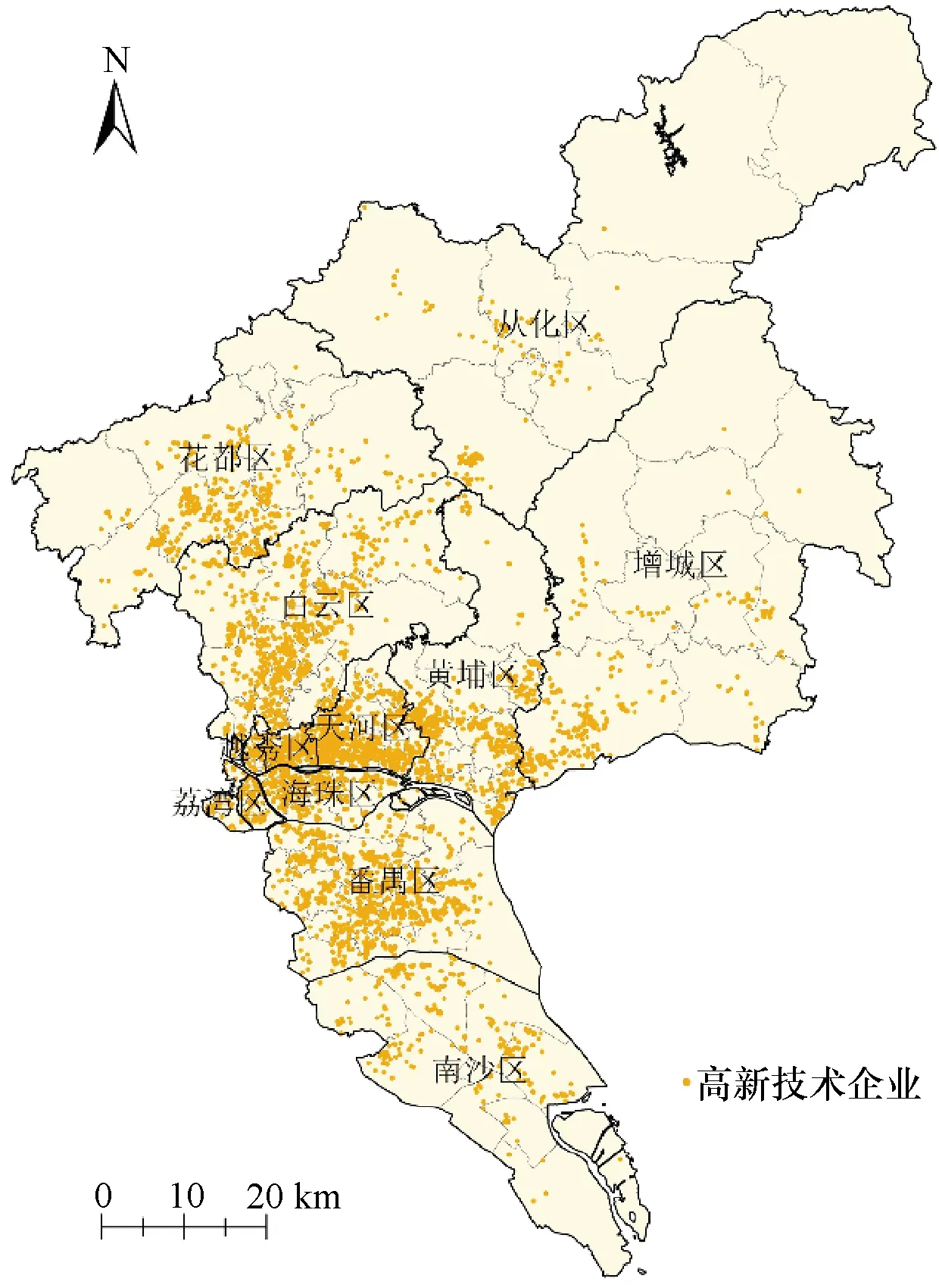

在2016年國家最新修訂的《高新技術企業認定管理辦法》中,高新技術企業被定義為在《國家重點支持的高新技術領域》內持續進行研究開發與技術成果轉化,形成企業核心自主知識產權,并以此為基礎開展經營活動,在中國境內(不含港澳臺地區)注冊的居民企業.其中,國家重點支持的高新技術領域主要包括電子信息、生物與新醫藥、航空航天、新材料、高技術服務、新能源與節能、資源與環境、先進制造與自動化等8大領域.考慮到數據的可得性與應用性,結合廣州市的產業戰略發展動態,2019年11月從廣東省科技廳科技數據發布應用平臺查詢得到廣州市高新技術企業共8 494家,將其劃分為6大行業類別(表1).高新技術企業數據先借助百度企業信用(https://xin.baidu.com)獲取其詳細地址,然后通過調用高德地圖開放平臺API接口的地址逆編碼功能,編寫Python語言檢索腳本來抓取其空間屬性信息,所形成的空間分布如圖1所示.

圖1 廣州市高新技術企業分布Fig.1 Distribution of high-tech enterprises in Guangzhou

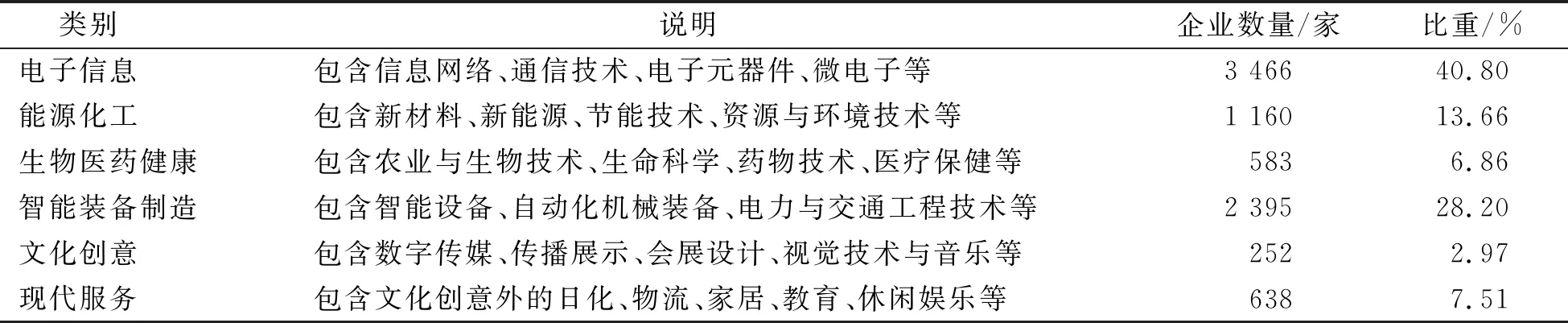

表1 廣州市高新技術企業分類統計

1.2 主要思路與方法

本文為探析廣州市高新技術企業的微觀集聚格局及其影響因素,一方面,從微觀視角來分析高新技術企業的空間分布結構,結合核密度、全局Moran’sI、Getis-Ord 熱點分析和LISA集聚等方法,分別從企業點源、鎮街和行業差異等維度識別出微觀集聚格局特性;另一方面,試圖從空間異質性切入,運用地理探測器模型精細化探測微觀空間單元上驅動高新技術企業分異的影響因子,深入探討高新技術企業集聚布局的空間影響機理.

地理探測器是由中科院地理所王勁峰等[18]提出的探測空間分異性以及揭示其背后驅動力的統計學方法,其基本原理是建立在空間分層異質性(Spatial stratified heterogeneity)上的方差分析,為有效挖掘各種尺度空間數據的分異特性及其背后的過程機理提供了充實的方法支撐.該方法最早用于研究地理環境因子對疾病風險的影響[19],現也被廣泛運用于人口演變[20]、城市擴張[21]和生態環境[22]等研究中,涉獵從自然到社會科學的廣闊領域.地理探測器主要由風險探測、因子探測、生態探測和交互探測四部分組成,本文主要使用因子探測和交互探測兩種功能.

因子探測器,主要用于探測因變量Y的空間分異性,以及自變量因子X在多大程度上解釋了Y的空間分異,用q值度量,其范圍為[0, 1],值越大說明自變量的解釋力越強:

(1)

SST=Nσ2

(2)

(3)

交互探測器,主要用于識別不同因子X1和X2共同作用時是否會增強或減弱對Y的影響力.分別探測q(X1)和q(X2),以及計算兩個影響因子相交時的q值:q(X1∩X2),通過比較三者的大小,所得到的交互作用結果包括非線性減弱、單因子非線性減弱、雙因子增強、非線性增強和獨立等五種類型,其中非線性增強的判別依據是q(X1∩X2)>q(X1)+q(X2),雙因子增強則是q(X1∩X2)> max{q(X1),q(X2)}[18].

2 空間集聚格局分析

2.1 微觀集聚總體格局呈明顯的圈層分異,以主核組團式由中心城區向外圍地區拓展

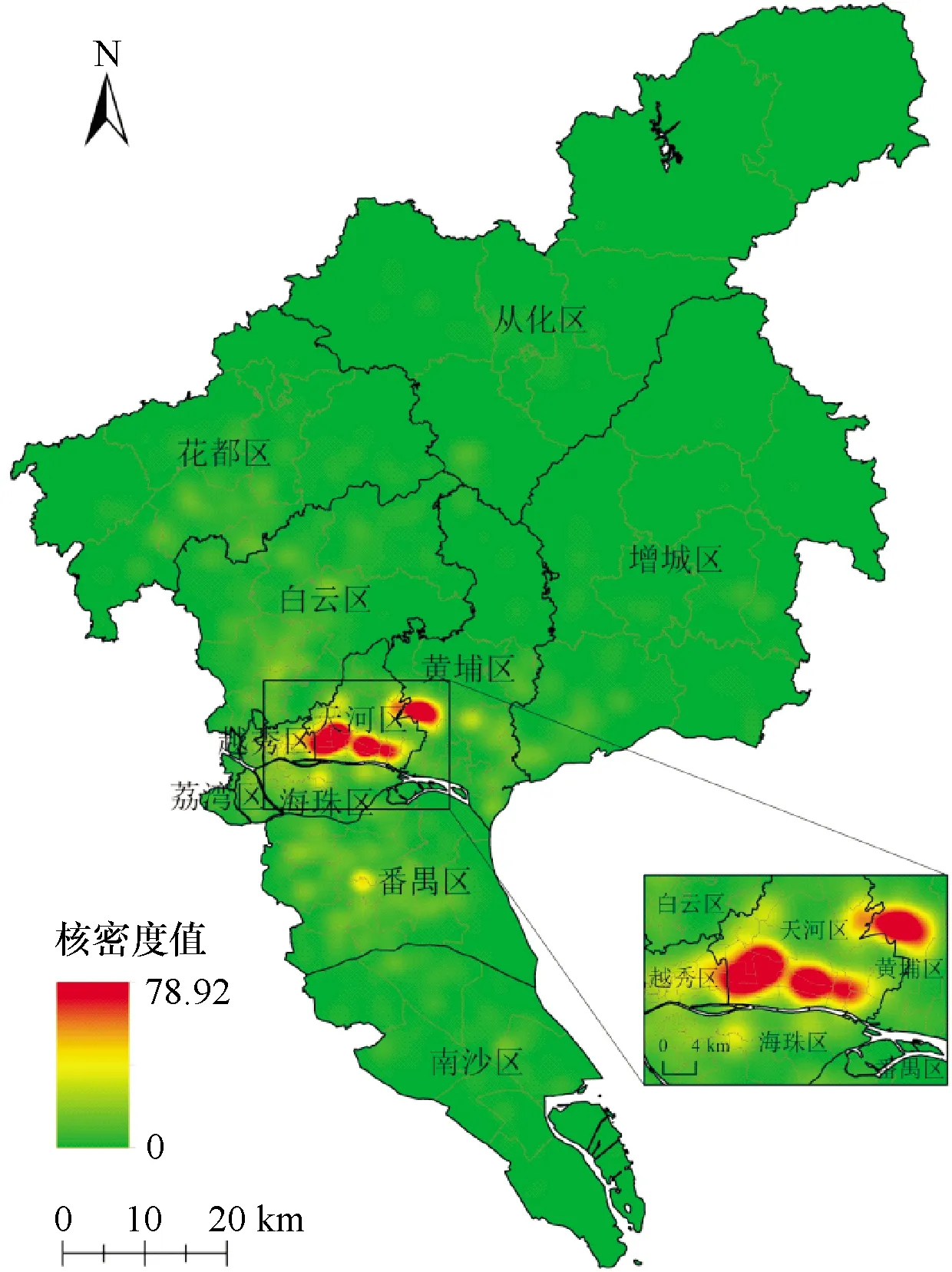

高新技術企業的空間分布結果顯示,其Moran’sI值為0.440,p值為0.001,反映了顯著的空間自相關性,存在較強的空間集聚效應.通過核密度分布(圖2)發現,廣州市高新技術企業強烈集聚在中心城區的天河、越秀和黃埔等地,外圍城區離散分布,郊區及鄉鎮地區則較為匱乏,呈現出一定的圈層遞減趨勢,與當前廣州現代都市經濟發展動態有一定的契合.進一步看,主要的核心集聚團塊包括以珠江新城、天河科技園和廣州高新區-廣州科學城等為主導的三大主核及其周邊地區,它們構成了天河都市創新核心區.區內創新型企業的強集聚態勢,一方面與其近年來大力推進的創新綜合服務生態、產業扶持和科技創新政策等密不可分;另一方面,也需明晰天河區系廣州的政治中心與總部經濟樞紐,企業集聚難免受到市政府在財政支持、市場準入和戰略布局等方面的“地方保護主義”影響[23].此外,較為集聚分布的還有五山-石牌-天河北、黃花崗科技園、赤崗-客村-敦和-廣州大道南、番禺節能科技園和廣州經濟技術開發區東區等區域,對產業園區的依托性較強.而外緣地區的集聚分布呈現出靠近區鎮經濟中心的偏向,受到傳統發展資本的深遠影響,反映出傳統區位因子在創新型企業的集聚布局上仍有重要作用.總的來看,廣州市高新技術企業在微觀空間分異上呈現出核塊聚集、組團聯動、圈層拓展、中心多團與外圍離散共存等格局特征,這體現了企業集聚所追求的規模報酬遞增效益與外部化追隨效應,更有利于企業享受知識溢出的福利及降低存活風險[10].

圖2 廣州市高新技術企業核密度分布Fig.2 Distribution of high-tech enterprises in kernel density

2.2 鎮街空間分異凸顯“俱樂部趨同”格局,邊界模糊與知識溢出效應明顯

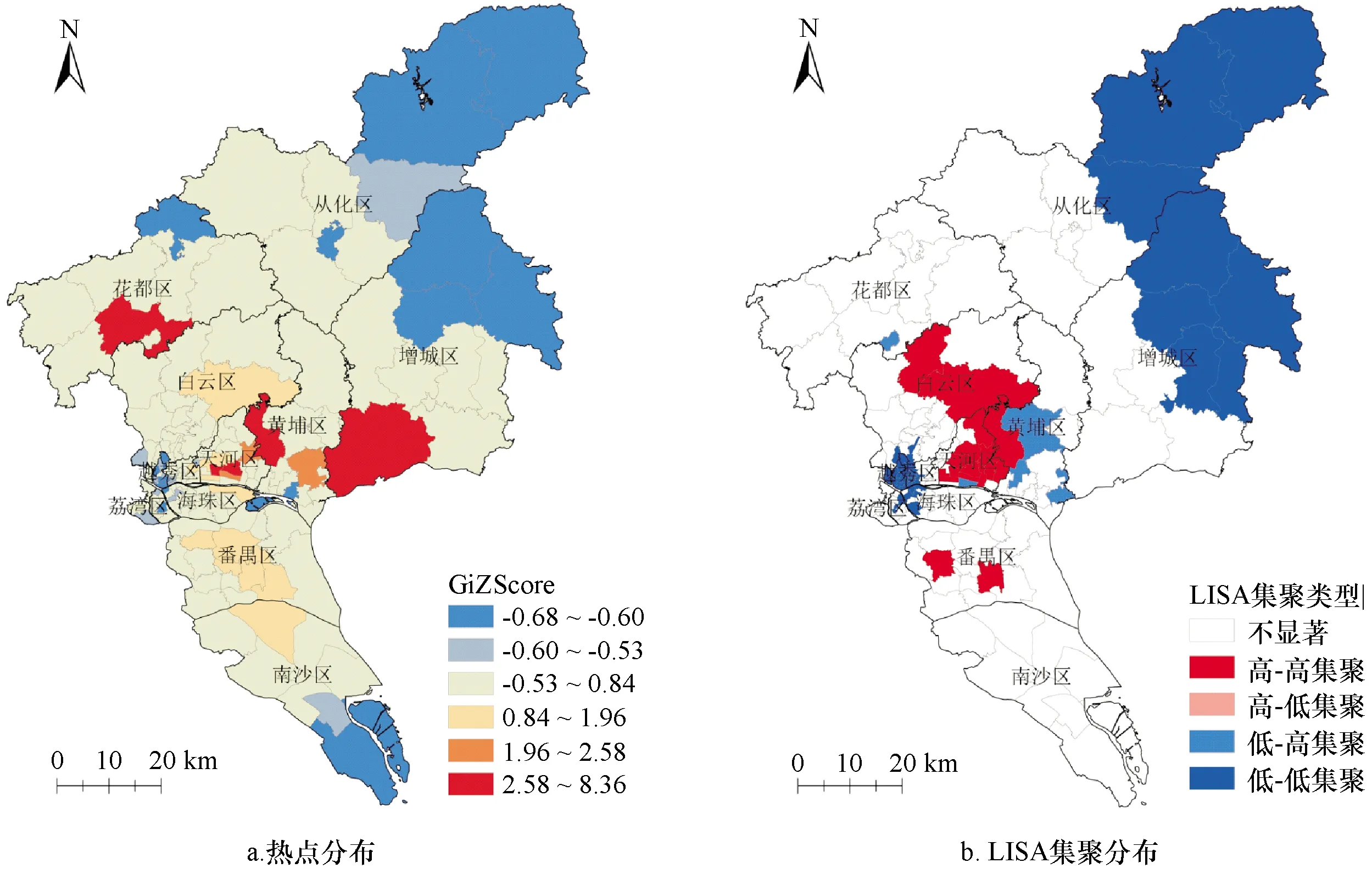

從鎮街尺度來統計高新技術企業的空間布局,其熱點分布與LISA集聚結果見圖3.首先,由鎮街級別的企業分布所形成的Moran’sI值為0.296,p值為0.001,空間自相關性相較點源分布略有降低,表明從鎮街這一基本行政單元上審視高新技術企業的空間分布仍有較明顯的異質性.一方面,置信水平達95%(z值大于1.96)的鎮街約占4.85%,強熱點區域主要包括黃埔區的聯合、東區街道,天河區的石牌、棠下、天園、新塘和冼村街道,花都區的新華街道,增城區的新塘鎮等;另一方面,高-高集聚的地區主要集中在天河區中心及其與黃埔區交界的高新技術開發區,而低-低集聚的地區則基本分布在城市的外緣地區.可以看出,天河都市創新核心區所產生的高值集聚效應聯動了黃埔區、白云區的部分地區(連片蔓延),并使其成長為較強的熱點區,通過較好的知識溢出與邊界模糊效應促進了城市內部一定的趨同發展特征,形成區域層面上的“俱樂部趨同”格局[24];同時自中心向外圍的圈層分異更為明顯,后者包括發展較為滯后的鄉村、濱海、舊城區等,但部分區域也能通過市場載體的培育、產業政策的扶持、技術突破、全球化社會轉型等“機會窗口”[6],如空港經濟區附近的新華街道及太和、人和鎮,擁有專業集群與開發區背景的新塘鎮等,獲取先動或特有成長性優勢以應對市場的不確定性與偶然性.

圖3 鎮街尺度的熱點區域與LISA集聚Fig.3 Hotspots and LISA clustering in subdistrict-scale

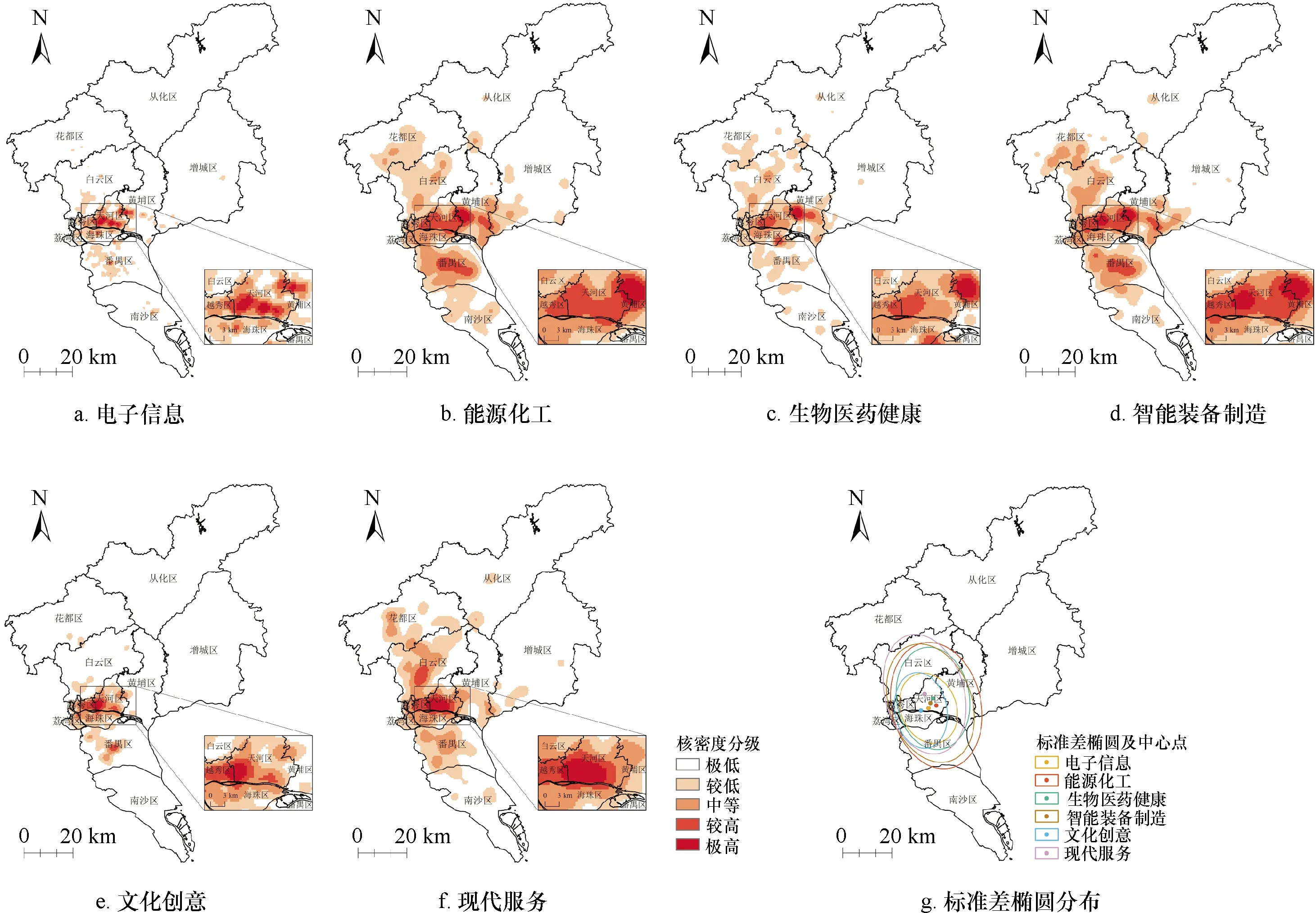

2.3 行業差異下集聚態勢多樣,點核輻射、軸帶延伸及錯位分布等均有體現

創新型企業在面對產業類型的差異時,會反映出各不相同的集聚特征,但這并不一定契合都市創新發展的戰略趨向[25],為進一步探析這種差異性,本文將所有高新技術企業劃分為6類行業,以精細化識別不同類型下的企業集聚分異(圖4a~4f),并運用方向分布(標準差橢圓)來比較它們的集聚偏向差異(圖4g).可以看到,所有行業的橢圓都呈西北-東南方向分布,中心點都在天河區內,其中電子信息、文化創意為向心集中,集聚態勢最為強烈,而最為離散的則是能源化工.在不同類型的集聚差異上,電子信息企業的空間集聚趨勢與總體格局特征基本一致,高集聚區也分布在天河核心區及黃埔高新區交界地帶,在新一代信息技術的引領下將成為創新驅動的重要戰略前沿陣地;智能裝備制造的分布呈現出聚團輻射、軸帶延伸、邊界聯動的趨勢,尤其是“河北”地區新中軸線-科學城-開發區的東西貫穿連綿帶;能源化工企業在各區內均有集聚核的顯現,主要核心為廣州科學城,組團式和條帶狀延伸的分布趨勢明顯;生物醫藥健康的產業重心逐漸由傳統的生命科學與生物醫藥轉向關系國民命脈的大醫療保健,突出的熱點區包括國際生物島、廣州經濟開發區(東區)和永和經開區等,與其他類型的主要集聚區域實現錯位發展;現代服務業是廣州產業發展的重要支撐且擁有獨到優勢,逐漸由傳統生活服務轉向更具知識密集性的現代商貿服務,其核心地帶位于天河核心區,強烈依托于現代都市資本;文化創意作為較新興的產業類型,所占比重最少、分布最為集中、強度最微弱,但一定程度上也表現出沿珠江主航道兩岸(越秀、天河和海珠)延伸的趨勢,反映了珠江水系景觀下環境創新的氛圍營造效應對企業創新發展的重要性.

圖4 不同類型企業的核密度分布Fig.4 Distribution of industries in different kinds

3 影響因素探析

3.1 影響因子的選取與探測

創新驅動發展時期,大都市活躍多元的創新活動為企業集聚與區位選擇帶來了全新轉變,在新經濟與新要素的背景下重新認識高新技術企業空間集聚的影響因素顯得尤為必要.創新型企業形成于豐富的創新活動,Florida的重要引領性研究指出[26],其內涵包括知識、技術和環境創新三大維度,其中首要前提便是以高素質人才為主要表征的知識和信息的積累,通過知識溢出進而驅動創新與經濟增長[27],這些在優質大學和科研機構集中的人力資本對產業創新集聚的影響尤為重要[6, 28].技術研發是促進企業創新成長的另一大驅動源,同時也是技術創新活力和企業競爭力培育的關鍵支撐,大量的研發投入能夠對創新型企業的集聚分布起到強烈作用[29],研發經費和人力資本的雙重作用已成為知識生產與創新轉化的內在動力基礎,且得到現有研究的廣泛認可[2].除此之外,良好的創新氛圍環境對創新活動的影響愈發深遠,這種在制度與市場的博弈互動下凝練的外部條件能為創新型企業的本地根植與集聚提供政策、資金和地方文化網絡等多元支持[5].在面對我國大都市創新集聚問題時,借鑒相關研究范式與經驗[14, 16, 26],可進一步將其表征為以下三方面:①投資環境,我國企業集聚大多受到招商引資的推動,尤其是重點戰略新興產業既需要國內規模投資對創新建設的支撐,也需要全球資本與FDI的創新嵌入[12, 15];②孵化環境,以產業園區、高新開發區、孵化器和眾創空間等為主要表征的創新孵化載體是我國特色創新文化最為凝聚的空間,在特定的制度與規劃背景下為創新型企業集聚培育了強大的市場自組織動力[14-15];③生活環境,一方面便利舒適、活力多元的生活服務設施成為創新型人才的重要需求,能通過企業的非正式交流促進創新集聚[26];另一方面便捷高效的交通通達性為企業外向聯系、知識溢出提供了較低的時間成本保障[13].

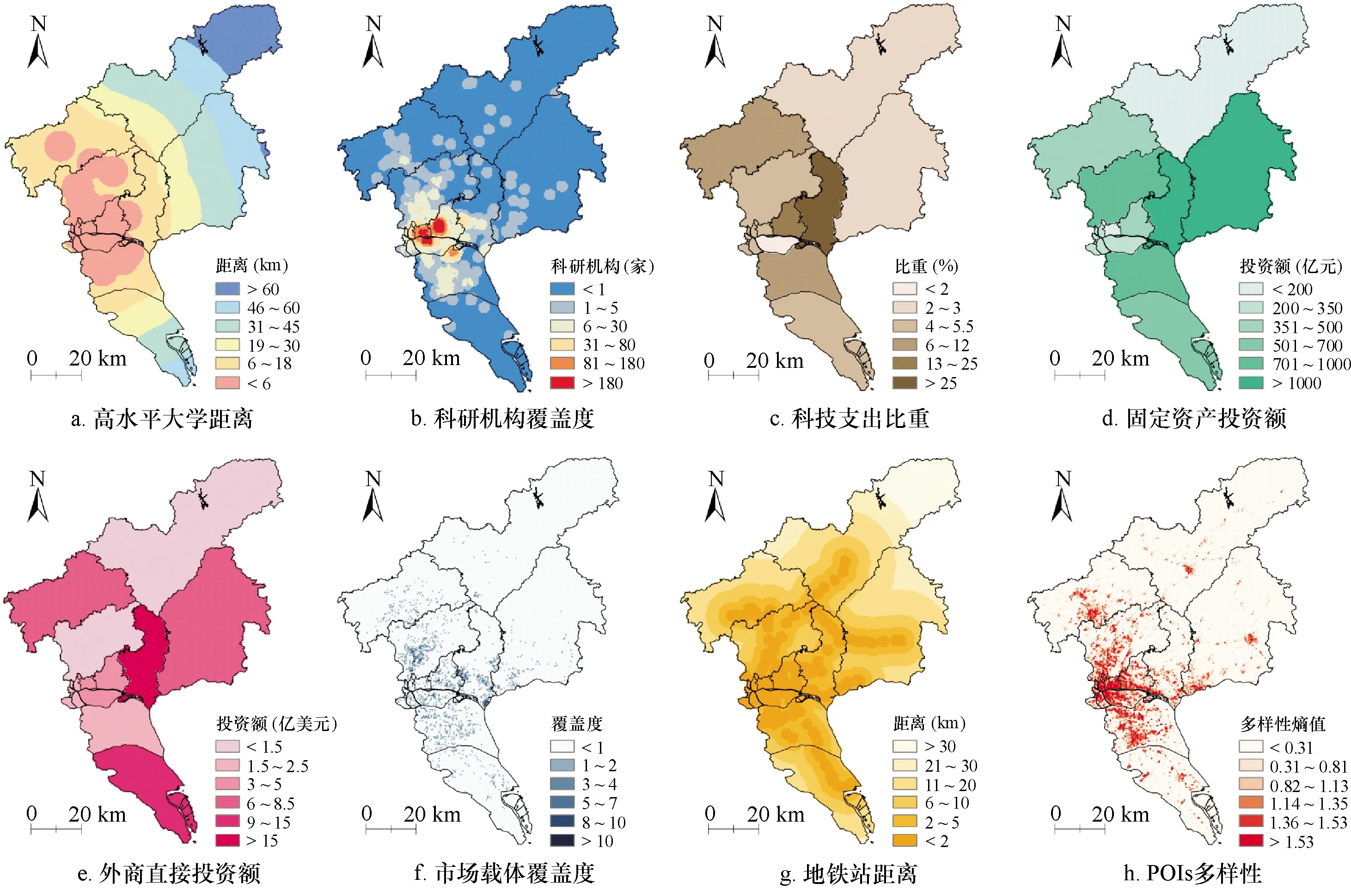

綜合相關研究的梳理分析,結合廣州企業發展實際,且考慮到數據的可得性與區域差異性,本文最終選取6類8大影響因子:①知識因子:到最近高水平大學距離(X1)和科研機構覆蓋度(X2),高水平大學根據廣東省高水平大學建設規劃與2019英國QS大學排行榜來篩選,后者以科研機構為中心建立2 km緩沖區而后疊加,數據來源于高德地圖POI抓取;②研發因子:科技支出占地方財政比重(X3),來源于《2017年廣州市科技統計匯總數據》,按區統計;③投資因子:固定資產投資額(X4)和外商直接投資額(X5),來源于《2019年廣州統計年鑒》,按區統計;④市場因子:市場載體覆蓋度(X6),抓取開發區、高新區、孵化器和眾創空間等POI或AOI數據進行疊加;⑤交通因子:到最近地鐵站點距離(X7),來源于高德地圖POI抓取;⑥生活因子:POIs多樣性(X8),計算單元格網上多種POI的信息熵值,能夠同時考慮數量與類型差異.影響因子的空間分布表現如圖5所示.

圖5 用于探測的影響因子分布Fig.5 Distribution of detected impact factors

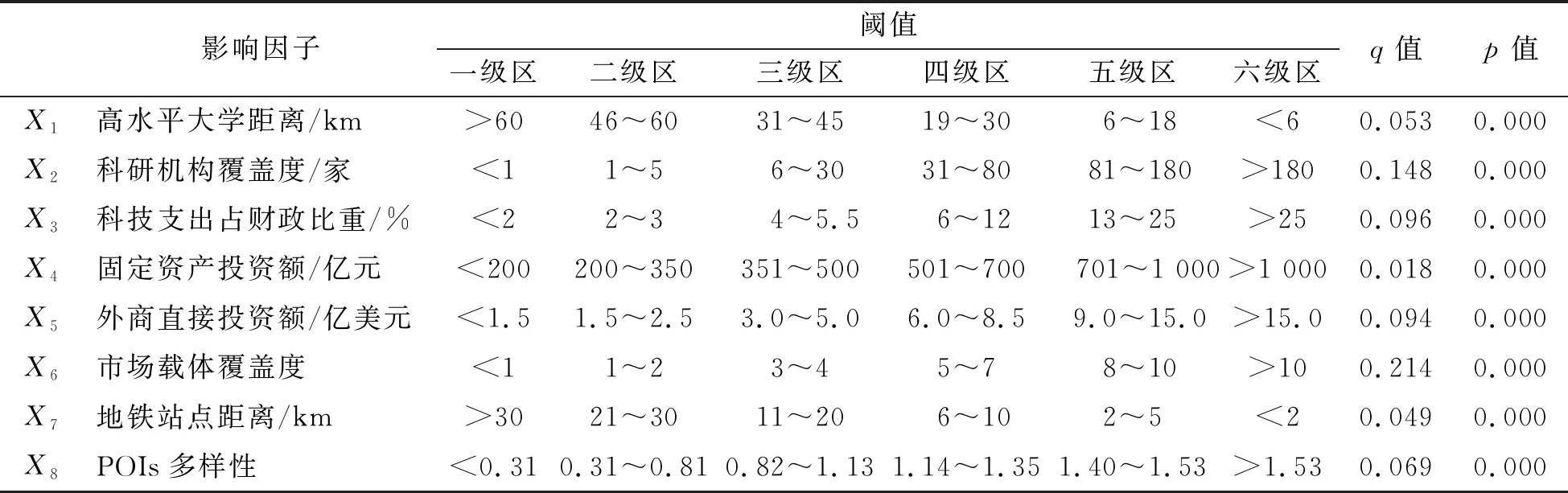

在運用地理探測器進行影響因子探測之前,先通過ArcMap平臺的格網化方法將高新技術企業分布(Y)及影響因子(X1~X8)數據統一分配到500 m×500 m的網格內,并將影響因子劃分為6個等級進行賦值,然后分別計算出各因子的貢獻力q值,所得結果如表2所示.可以看出,廣州市高新技術企業的集聚分布主要受到市場載體、科研機構、外商直接投資和科技財政支出等影響,而固定資產投資、地鐵站點等對其影響并不強;從類別來說,市場因子、知識因子和研發因子的影響較為重要,但交通因子、生活因子的作用力較弱,反映了創新型企業對傳統城市發展稟賦的依賴弱化.其中,市場載體覆蓋度的影響力最強,進一步體現了制度要素所凝聚的孵化支撐載體,尤其是重大經濟開發區與重點創新孵化器,能有效降低進入門檻與經營成本而發揮規模效應,成為企業集聚的良好“溫床”[10, 23].同時值得注意的是,信息化與全球化的深化下知識溢出、市場環境和營商投資對高新技術企業分布的影響愈發凸顯,尤其是FDI、跨國公司和全球生產網絡等引領了企業區位布局的新方向[15];但高水平大學、固定資產投資的探測結果不佳,一方面可能是因為高新技術企業的高精尖創新轉型成為主流,技術集中度提升,另一方面則反映了產學研的融合不足、斷層明顯,尤其是產學協作不夠緊密,知識優勢難以高效轉化為產業創新成果.

表2 影響因子的分類閾值與地理探測結果

3.2 影響因子交互探測

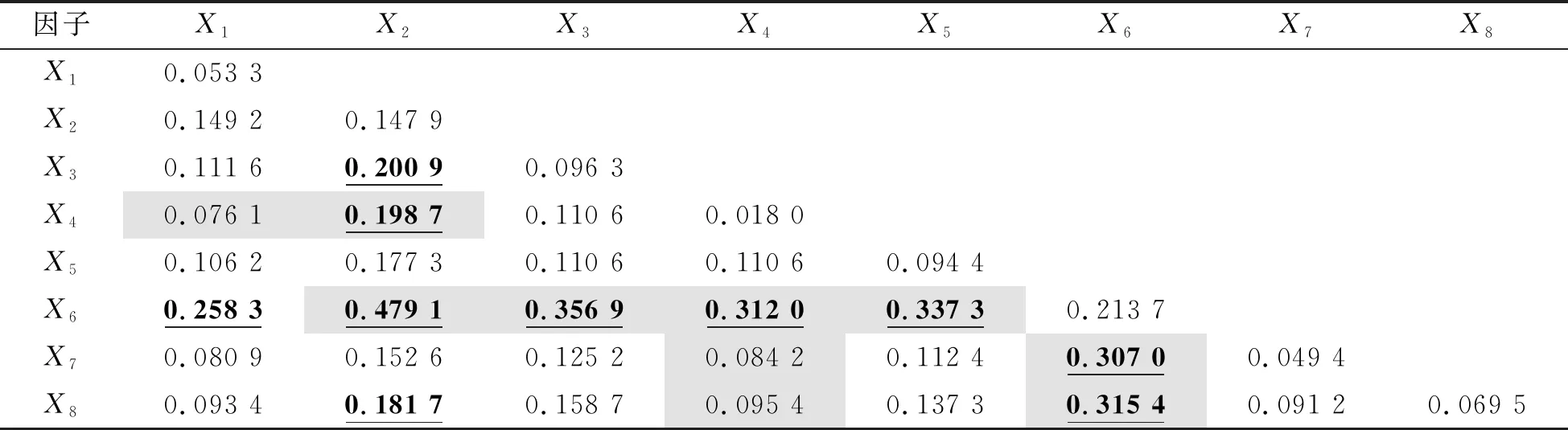

為度量各影響因子之間對高新技術企業分布產生的交互影響,采用交互探測器進行組合分析,結果表明(表3),所有因子兩兩交互作用后的影響力均大于單一因子,除7組交互結果為非線性增強外,其余均為雙因子增強,說明各因子對高新技術企業集聚的正向作用力具有疊加放大效應.交互影響力前10的組合包括科研機構∩市場載體(X2∩X6)、科技支出∩市場載體(X3∩X6)、FDI∩市場載體(X5∩X6)、市場載體∩POIs多樣性(X6∩X8)、固定資產投資∩市場載體(X4∩X6)、市場載體∩地鐵距離(X6∩X7)、高水平大學∩市場載體(X1∩X6)、科研機構∩科技支出(X2∩X3)、科研機構∩固定資產投資(X2∩X4)和科研機構∩POIs多樣性(X2∩X8).可以看到,在交互探測的影響上,市場載體覆蓋度(X6)發揮了重要的引領作用,在前10中占據7席,是高新技術企業集聚分異的關鍵基石,也能通過外部溢出效應強化其他因子的影響;同時其與科研機構覆蓋度(X2)的交互影響力最強(0.479 1),表明在科研機構、市場載體的雙重支撐下,高新技術企業更容易形成空間集聚組團,以降低進入門檻、減少市場風險,進而培育更強的創新活力.另外,科研機構與研發經費支出的交互作用也較強,這是由于科技投入的資金、機構支持能為高新技術企業的發展帶來強有力的保障,以實現更高的企業創新自由,利于擺脫成本約束以轉化更多創新績效與科技成果.因此,強大多元的市場環境載體與密集鄰近的科研機構成為影響高新技術企業集聚分布的重要驅動因素,同時在推進企業創新集聚上創新孵化環境、寬松市場政策、R&D投入、技術革新和外商投資等現代因子也能發揮關鍵作用.

表3 影響因子交互探測結果

4 結論與啟示

本文對廣州市高新技術企業的空間分異進行識別與分析,從微觀尺度定量研究其空間集聚格局特征,并運用地理探測器模型來解析其影響因子,探測創新型企業集聚分異的新趨勢,主要得出以下結論:

(1)廣州市高新技術企業的空間集聚性較強,呈現出以三大主核組團為引領的圈層分異,天河核心區可有效聯動周邊區域的發展,而外圍地區的離散分布具有依賴傳統經濟資本的偏向,不過時代機遇與自身優勢為其未來發展提供了多元路徑選擇.

(2)微觀視域下創新型企業的空間集聚方式多樣,鎮街分異凸顯了“俱樂部趨同”的格局特征,產業類型差異則反映了其區位選擇逐漸突出環境載體與現代都市資本的作用,知識溢出與邊界模糊效應強化了企業的微觀創新集聚.

(3)強大多元的市場載體與密集高效的科研機構成為高新技術企業集聚分布的重要驅動要素,創新孵化環境、FDI、寬松市場政策和技術革新等現代因子的影響愈發顯著,但高水平大學、固定資產投資的作用力不強,產學協作不夠緊密,知識優勢的高效轉化有待改善.

在現今全球化、創新驅動的進程下,企業的空間集聚與布局承載著諸多新機遇與新挑戰,呈現出紛繁復雜的新動態與新格局.在本文的實證結果中,廣州市高新技術企業的空間集聚較顯著,受重大環境載體與現代都市發展力量的發展偏向影響,體現了溢出聯動效應、外商引資的地方互動、創新氛圍營造等作用,但目前仍有不同程度上的不足.從高新技術企業的戰略性前沿發展來看,下一步應該繼續壯大天河都市創新核心區、黃埔經濟開發區等的強核效應,充分發揮重要產業創新集聚區的輻射與帶動作用,合理突破邊界束縛,強化知識溢出與區域協同效應;緊密結合新時代需求加強重要產業園區、中小型孵化空間等對企業創新的聯動支撐,營造有助于創新型企業蓬勃發展的良好制度環境;適當加大外緣地區的創新孵化載體和科研機構配置與功能培育,用好營商引資、產業管理政策和創新氛圍等多元途徑促進地方企業的節點性成長;加大研發投入配比,深化創新型企業在產學研用上的融合,注重凝聚企業優勢條件進行產業差異化分工,構建有效推動企業競爭力提升與成果轉化的創新生態體系.

創新的空間黏性推動了企業集聚結構與區位選擇的新趨勢,傳統的成本與收益權衡研究范式逐漸轉向考慮FDI、制度環境、市場孵化和全球生產網絡等因子的新影響[30],本文結果中市場載體與科研機構在空間異質性上的影響作用最強,兩者之間的緊密配置互動能有效促進創新型企業的空間集聚與區域協同,為新時代企業集聚機理研究提供了新的路徑支撐.同時,微觀視域下創新要素突破邊界束縛,組團式輻射、軸帶延伸和“俱樂部趨同”等特征深化了創新型企業的集聚分異表現,有助于重新理解邊界模糊背景下的廣州產業創新格局,以上發現進一步完善了過往研究尚未揭示的內容.但需注意的是,傳統區位因子并非完全失效,行政與傳統經濟發展資本的偏向仍在區域異質性上有所體現,開展相關研究時需要審慎考量地方創新資源與環境特性的差異[14].另外,本研究還存在著一定的不足,未來仍需注重針對行業異質性的空間影響作用、創新型企業的微觀集聚機制等問題進行深入挖掘和剖析.