銀行機構適當性義務管理研究及國際經驗啟示

秦欣璐

摘 ? 要:隨著我國金融業混業經營以及金融產品多樣化、復雜化程度逐步加深,在資管打破剛兌的背景下,具有專業和信息優勢的銀行機構在推薦金融產品時是否履行適當性義務日漸成為關乎廣大金融消費者切身利益的重要問題。特別是近年來銀行機構代銷公募基金、私募基金、信托產品等出現暴雷、延期兌付、凈值大幅下跌,進而引發投訴、法律訴訟的案例層出不窮,關于銀行機構適當性義務的問題逐步引起社會各界關注。本文首先分析我國銀行機構適當性義務相關規制現狀,結合建行北京恩濟支行因適當性義務履行不到位被判全額賠付虧損代銷的案例,進一步剖析銀行機構適當性義務管理存在的問題;其次分析發達國家及我國臺灣地區從科學評估客戶、科學評估產品、適當性銷售、合理依據義務等方面科學履行適當性義務的實踐經驗;再次對完善我國銀行機構適當性義務管理提出相關政策建議。

關鍵詞:適當性義務管理;適當性義務履行;王翔案

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2020.06.011

中圖分類號:F831.2 ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ?文章編號:1003-9031(2020)06-0069-06

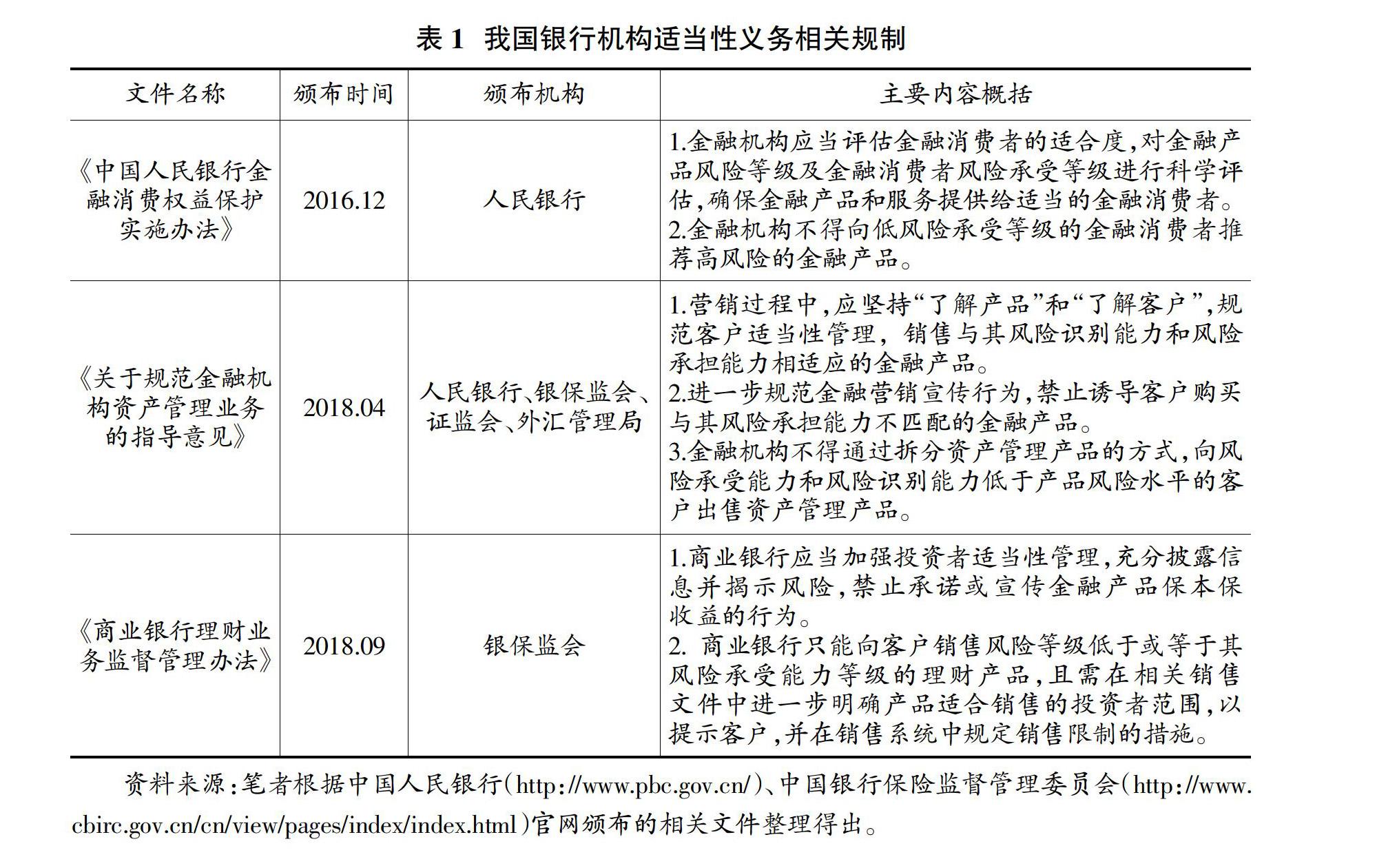

一、我國銀行機構適當性義務相關規制現狀

目前,銀行機構適當性義務的規范依據主要來自中國人民銀行、銀保監會公布的若干個部門規章以及規范性文件(見表1)。經過十多年的探索和發展,銀行機構適當性義務從規定了解客戶、告知風險、風險匹配的基本內容,到提出投資者分類、科學評估機制、錄影錄像等一系列要求。

適當性義務作為監管要求已在各監管部門規章中有所體現,但把適當性義務作為法定義務的民商法視角仍然缺位。由于高位階的基本法的缺失,對金融機構的威懾力不強,同時讓受損害的消費者尋求民事補償和救濟缺乏直接的法律依據。結合我國銀行機構適當性義務糾紛案件來看,審理實踐中面臨的主要癥結主要集中在適當性義務行為界定以及民事責任承擔兩個方面。2019年11月14日,《全國法院民商事審判工作會議紀要》(以下簡稱“《紀要》”)正式發布。《紀要》將“投資者適當性義務”明確定性為“先合同義務”,明確了因未盡適當性義務導致金融消費者損失的,應按照《合同法》相關規定承擔責任賠償。同時,對責任追責依據、責任分擔方式、舉證責任分配、告知說明義務衡量標準及損失賠償數額等方面內容作了具體規定。雖然《紀要》不是司法解釋,不能作為裁判依據進行援引,但《紀要》的正式發布,一方面對涉及適當性義務等金融糾紛案件存在的爭議問題統一了裁判思路,另一方面也表明關于金融機構適當性義務履行的相關問題正在得到司法界的日趨關注。

二、銀行機構適當性義務管理存在的問題——以王翔訴建設銀行案為例

(一)基本案情

2019年8月23日,一則名為“客戶近百萬買基金巨虧57萬,代銷銀行被判全賠”的新聞刷爆網絡。據中國建設銀行北京恩濟支行與王翔財產損害賠償糾紛案的《民事判決書》((2018)京01民終8761號)顯示,2010年以來,原告王翔一直在中國建設銀行北京恩濟支行購買理財產品。2015年6月,王翔在建行恩濟支行購買了某基金公司發行的“中證軍工指數型證券投資基金”共計96.6萬元,2018年3月28日本金虧損57.56萬元,王某將基金贖回,并將恩濟支行告上法庭,要求賠償虧損本金及相關利息。此案經過三審,由北京區法院審判到北京市高級法院,均以恩濟支行適當性義務履行不到位的原因判銀行敗訴。

(二)適當性義務履行中存在的問題

從本案判決來看,法院認定被告關于適當性義務履行不到位主要存在以下問題:

一是投資者風險承受能力與其購買產品風險不匹配。原告評估最終結果雖然為穩健性,銀行認為原告風險評估結果“穩健性”與產品評估結果“中風險”相匹配,但從評估單項內容結果來看,原告填寫的選項為“保守投資,不希望本金損失”、“較少投資于股票基金等風險產品”,其風險評估單項內容結果表明,原告的風險承受能力、投資態度明顯與該股票型基金“較高風險”的特點不匹配。通過查閱相關資料,其他銀行同樣也因類似的問題而敗訴。如在“周燕與中國工商銀行股份有限公司日照開發區支行的金融委托理財合同糾紛案”中,投資者在風險評估能力問卷中明確表示不能承受本金損失,但評估結果卻認為投資者可以承擔中等到高風險。

二是理財產品風險等級評估欠科學。原告購買的基金的招募說明書中已說明“本基金屬于采用指數化操作的股票型基金…為證券投資基金中較高風險、較高收益的品種”,但該基金的風險等級仍確定為“中風險”,明顯是對適當性義務的實質性背離,其等級劃分的錯誤,是導致投資者風險承受能力與其購買產品風險不匹配的重要原因。

三是告知義務履行不到位。原告填寫了《個人客戶風險評估問卷》,并在《投資人風險提示確認書》《證券投資基金投資人權益須知》上簽字,但上述確認書和須知的內容均為通用條款,條款中未有原告本次購買的基金的具體內容和相關說明,也未收到王某購買的該款產品的相關告知書,而恩濟支行也未能拿出已向原告說明基金合同及基金招募說明書的相關情況的證據。

被告多次申訴。恩濟支行認為程序符合相關監管規定。根據原告填寫的《個人客戶風險評估問卷》,確定其風險評估結果為穩健性,而該款基金的基金管理人、基金托管人及部分代銷機構將該基金的風險等級為“中風險”,因此,恩濟支行認為其是根據相關監管機構辦法,將合適的金融產品與適當的金融消費者相匹配,履行了適當性義務,不存在違規行為。原告是具有豐富投資經驗的專業人士,為其推薦了適合的產品。原告王某作為金融案件審判領域的專家,具有一定的投資經驗,從投資者分類角度來看,恩濟支行為其推薦該款產品,并不違反適當性義務。

結合本案實際情況來看,雖然銀行在適當性義務履行環節存在相關問題,但從監管角度來看,案例中所反映的客戶風險評估、產品風險評估、二者適配性及投資人科學評估等機制方面的建設有待進一步完善。

三、銀行機構適當性義務管理國際經驗借鑒

從發達國家和我國臺灣地區適當性義務管理經驗來看,其主要從客戶、產品及二者適當性匹配三個方面構建適當性管理評估體系,部分國家為了進一步規范金融機構銷售行為,通過定性定量相結合的方式,強調合理依據,進一步保護金融消費者合法權益,科學合理履行適當性義務。

(一)科學評估客戶

一是全面了解客戶。金融機構在提供合適的金融產品前,應全面了解客戶的投資經驗、風險承受能力、財務狀況及風險偏好,并確保客戶的風險承受能力與產品特點相匹配。如2007年美國金融監督管理局(FINRA)頒布了 FINRA Rule2090 和FINRA Rule2111,要求金融機構針對不同類型客戶,保留每個客戶或客戶授權行為的關鍵事實,以確保金融機構推薦適合其客戶投資目標和需求的產品;歐盟則在《金融工具市場指令》中要求,金融機構應充分考慮投資客戶的投資目標、是否具有與其擬投資產品風險相適應的財務狀況,同時,評估該客戶是否具備與擬投資的產品相關的金融知識和投資經驗。

二是對投資者分類識別。即根據投資者不同的專業知識、經驗和技能進行分類,實行差別化保護標準。從各國經驗來看,一些國家監管機構側重于從投資者知識水平和投資經驗等方面對投資者進行分類。如新加坡主要從學歷、工作經歷、交易經歷及專業資格四個方面對客戶進行分類。評估內容包括:是否是經濟、金融等本科以上學歷;是否對投資產品進行過全面的了解或研究;是否在法定時間范圍內進行相關產品交易或投資;是否具有分析師或會計師等專業資格。也有一些國家,側重于財產狀況、投資目標及風險承受能力等因素,對客戶進行分類。如歐盟《金融工具市場指令》,進一步細化投資者分類,即將投資者分為“合格交易對手”、“專業客戶”和“零售客戶”三類并明確分類標準,實行差別化投資者保護,分類標準包括客戶投資經驗(包括但不限于交易頻率及金額、投資經歷)、掌握的與相關產品相關的投資知識、金融經濟相關的從業或學習經歷、財務狀況(包括但不限于收入來源、是否負債、擬投資數額)、投資目標、專業資格、投資風險偏好等因素。

三是設定特定市場準入門檻。日本投資市場通過設定特定市場交易準入條件,以避免投資者盲目進場。如期貨公司將舉債投資或享受低保待遇的投資者、未成年人及喪失勞動能力的成年人列入禁止招攬的客戶范圍;將年薪500萬日元以下、年滿75歲的老人、依靠退休金、保險金、養老金維持生計的人列入謹慎招攬的客戶范圍。

(二)科學評估產品

一是部分國家將金融產品進行分類并實施分級監管。如歐盟把產品分為復雜金融產品和非復雜金融產品,并就復雜產品劃分為以下幾類:收益不確定甚至損失有可能超過成本的金融產品;變現性弱的金融產品;屬于證券或衍生性商品的金融產品,并設定特定投資者準入門檻;一般零售客戶較難對是否交易做出合理判斷的。澳大利亞將金融產品分為內部產品和外部產品,分別指金融機構利益關聯方和非利益關聯方生產的產品。

二是制定科學的風險評估機制。如德國針對辦理不同業務、購買不同產品類型的投資者,分別設定與其相適應的風險測評問卷,提高匹配效率;我國臺灣地區關于產品評估機制的規定,將風險評估表向社會公布,由法學家、經濟學家、消費者團體等專業人士與組織提出修改意見,銀行業監管機構應審核并安排專業人才考核風險評估測試,再次驗證其合理性并制定具體管理與處罰規定。

(三)適當性銷售

核心是金融機構將客戶與產品進行適當性匹配,即避免向非專業投資者推薦高風險產品、向未達到相關準入要求的投資者推薦設有特定準入門檻的產品。如美國金融業監管局要求金融機構對其投資商品和客戶做“特定客戶適當性”評估,評估標準包括客戶的納稅狀況、財務狀況、投資經驗以及經營機構在向客戶提供建議時應考慮的其他因素等,并要求金融機構充分披露產品信息并對客戶分類結果進行告知,確保銷售產品與客戶相匹配。

(四)“合理依據”義務

金融機構銷售人員須有充足的理由和依據證明其推薦的產品是適當的,這就要求不僅要在產品銷售過程中采取記錄手段,還要在售后階段以書面形式全面披露其推薦的依據。如英國不僅要求披露“合理依據”的說明報告,還對報告的格式和內容有嚴格的要求,其報告必含客戶要求及需求的詳細說明、說明金融機構已充分評估客戶的必要信息及作出適當性結論的原因、金融機構應就可能出現的不良后果做出說明等內容。適當性報告的記錄嚴格按程序保留規定年限,便于事后查證;荷蘭要求金融機構的任何產品推薦建議都要予以記錄、有據可循;澳大利亞金融行為監管當局2018年以被檢查機構銷售人員“未能證明其充分研究和考慮過客戶當下持有的金融產品,也未能證明其所有的判斷均基于客戶相關情況”的理由,認定被檢查機構違反適當性義務。

四、完善我國銀行機構適當性義務管理的政策建議

(一)構建兼具定性和定量方法的適當性評估框架

國內銀行機構大多是通過讓投資者填寫風險評估問卷對投資者進行風險測評,得出投資者的風險等級,根據投資者風險等級推薦適配的金融產品。雖然風險評估內容包括了投資者的財產狀況、投資目標、風險偏好及投資經驗等基本情況,但金融機構工作人員一般重點關注的是投資者在風險評估的風險等級結果,并未做到真正的“了解客戶”。建議借鑒英國、荷蘭、澳大利亞等國家監管經驗,規定銀行機構通過書面形式對客戶進行詳細分析和盡職調查,并提供充足的理由和依據證明其推薦的產品是適當的;對銀行機構銷售行為的檢查不能僅停留在考量銷售人員是否履行了信息告知和客戶風險評估的表層上,而應當進一步深入評估機構的產品風險等級劃分是否科學合理、績效和薪酬等機制,對銷售行為動機是否起到負面激勵作用以及程序上合規的產品推薦行為是否在量化評估的實質層面符合“客戶利益優先原則”等。

(二)建立針對金融產品的科學評估機制

從國外監管經驗來看,發達國家在制定適當性管理規則中,明確了盡職調查、產品的分類及信息披露等方面內容的具體規定。近年來,我國金融產品和服務創新層出不窮,但對于部分產品的風險等級劃分,業內尚未形成統一的共識和標準,各金融機構根據經驗確定產品風險水平。當金融機構與投資者出現關于適當性義務履行方面的糾紛時,客戶簽訂的通用《風險揭示書》用于證明金融機構風險提示義務已經履行,忽略了金融機構與投資者之間的實質性專業平等。建議借鑒歐盟模式,對金融產品按標準進行科學分類,對高風險、高復雜、高專業的產品制定特定的適當性銷售規則,對產品說明書進行審核把關,確保產品材料客觀、科學、風險披露充分。同時,可借鑒我國臺灣地區,將產品評估測試向社會各界專業人士與組織征求意見,風險評估測試內容由銀行業監管機構審核。

(三)對投資者的類別進行科學分類

銀保監會發布的《商業銀行理財業務監督管理辦法》中,將投資者分為不特定社會公眾和合格投資者兩類,但分類標準過于簡單,只在經濟實力方面設定了門檻,未涉及到投資者交易經驗、投資者知識等影響投資者決策的因素,且關于不特定社會公眾的定義未明確。但在實踐中,或存在由于金融機構對分類標準的理解不同,導致風險承受能力相同的客戶可能被不同的金融機構劃分為不同類型的客戶。建議借鑒國外監管經驗,一是將客戶按照一定標準劃分受保護主體,分為“專業”和“非專業”兩種, “專業”類別項下按照一定的分類標準進一步細分,一方面強調向“非專業”客戶傾斜,實行差異化投資者保護,另一方面根據不同類別客戶具體需求設定不同層次和形式的信息披露。二是建議監管部門借鑒日本期貨市場投資者適當性管理的相關措施,明確將老年人等特殊群體列入謹慎招攬的客戶范圍,并針對此類特殊群體實行更全面的風險揭示和信息告知。

(責任編輯:張恩娟)

參考文獻:

[1]世界銀行,中國人民銀行金融消費者權益保護局.金融消費者保護的良好經驗(2017年版)[D].北京:中國金融出版社,2019.

[2]CHEN RM.Prospect for suitability litigation:comments on the SFCs recent proposed amendments to the client agreement requirements.Hong Kong journal of legal studies[J].2014(8):121-144.

[3]朱磊.適當性義務的司法裁判趨勢及商業銀行的應對[J].銀行家,2019(12):96-98.

[4]胡雪.關于金融產品適當性問題的國際研究[J].中國銀行業,2018(11):97-99.

[5]徐陽,尹苑生,張艷峰.法律視角下投資者適當性研究——國外經驗及借鑒[J].金融理論與實務,2018(2):68-72.

[6]丁魯,王露爽,馮東陽.監管改革視野下投資者適當性制度淺析——兼論金融投資者保護[J].西南金融,2017(10):36-40.

[7]錢玉文,吳炯.論商業銀行適當性義務的性質及適用[J].湖南社會科學,2019(8):64-73.

[8]Norman Poser.Broker-Dealer Law and Regulation[M].California:Berkeley Electronic Press,1997.