觀摩“第八屆全國中小學優秀體育課”引發的思考

孫衛華

筆者有幸現場觀摩了本屆展示活動,整體感覺這次的觀摩課教學更加真實,“表演”的成分少了,回歸教學的本源,教學本就不是表演,而是一個教師的教和學生的學互動的活動,一定會有課堂生成性的行為。此外,現代信息技術融入是這次展示活動的一個特點,網絡直播、運動負荷和練習密度全程監控、ipad與PPT課件等的運用,有效地提高了活動的實效性。本屆展示活動所呈現的突出特點,可能會是下一階段全國體育教育教學的“風向標”。

一、展示課的突出亮點

(一)運動負荷和密度普遍提高

本屆大會主辦方針對19節展示課進行了全程數據監測,結果顯示19節課的平均心率為125次/分,其中高中3節課平均心率為123次/分(其中有1節課過低);平均運動密度為63%,其中高中3節課平均運動密度為58%。值得關注的是,在高中3節課中,《籃球簡單戰術——半場三攻二;體能:運球抗阻練習》一課的基本部分平均心率達到145次/分,運動密度達到74%,有較好的鍛煉效果。對比筆者2017年、2018年日常看課監測的數據,本屆展示課數據明顯相對較高,一定程度上反映出體育教師越來越關注運動負荷和密度的問題。體育學科是以身體練習為主要手段的實踐性課程,保持必要的運動負荷和密度是體育課的核心特征。

(二)技能運用與競賽活動占時明顯增加

《普通高中體育與健康課程標準(2017年版)》明確了體育學科3個主要方面的核心素養,即運動能力、健康行為和體育品德。無論是運動能力的提高、健康行為的養成,還是體育品德的培養,都離不開競賽活動。技術的學習不僅是為了掌握這項技術,更是為了在比賽中運用技術,從而達到真正掌握1~2項運動技能的目的。本屆活動展示的13節高中體育課中,有9節課都設計了較為充分的運用技能的練習。如,籃球“三打二”規定教材教學中,幾乎所有課都安排了學生比賽,如3對3半場比賽、3打2積分賽等。通過比賽讓學生學以致用,真正掌握籃球這個項目,而非籃球項目的一兩個簡單技術。

(三)教會比“花哨”更重要

體育教學的最終目的是讓學生學會,完成技能從“泛化”到“分化”再到“固化”最終到“自動化”的轉變,必須有足夠的練習次數。過去的教學展示活動中,一些教師求異求新更多,在新穎的教法和教具上下功夫,甚至一節課使用了七八個教法,每個教法僅做幾次練習,且忽略了讓學生學會才是最終目標。而本屆活動明顯不同,執教教師更加關注學生的掌握情況,明顯增加了練習時間。如,《籃球簡單戰術——半場三攻二;體能:運球抗阻練習》一課,所采用的教法幾乎都是教師日常所用,也沒有太多復雜的教具,但組合得較好,學生練習效果明顯。短短40min,學生的技能明顯有所改善,這樣的課也是未來體育教學最需要的。

(四)教師基本功普遍較好

參加本屆展示活動的體育教師,無論外形還是教學基本功都比較好,能夠體現體育教師的“范兒”。陽光、健康、自信,是體育教師應該傳達給學生的直觀信息。現場可以看到,大多數教師教態自然,口令準確洪亮,示范動作優美,講解語言精煉,動作技術表述準確清楚。

二、展示課存在的問題與反思

(一)教師對運動負荷預計能力不足

一般教學設計的最后部分都會有預計運動負荷和練習密度,這是一名教師對自己將要教授內容的運動負荷和密度的設計。但是,筆者對比本屆活動展示課的預計和實測數據發現,執教教師這方面的能力還比較欠缺,甚至一些教師在教學設計中并未作出預計,說明缺少了對運動負荷和密度的設計。過去常常講備課三要素,即備學生、備教材、備場地器材,筆者認為,現在應該再加上備運動負荷。運動負荷必須在課前做好預設,才能保證以合理的運動負荷完成教學內容。如一節搏擊操內容教學中,教學內容本身運動負荷不應該小,教師也預計運動負荷為140~160次/分,預計練習密度為65%,但是由于所采用的方法練習密度相對較小,所以實測這節課的運動負荷僅為111次/分,與教師預計相差30~50次/分,而實際測得的練習密度也只有53%。教師預計和實測差距較大,說明教師對所安排練習的運動負荷估值過高,沒有對自己選擇的練習方法做預判,教學的實際效果也就難達預期。基于此,筆者認為,教師必須清楚什么樣的學生、什么樣的練習、練習多長時間,會達到多大的運動負荷,這應該是體育教師的基本功。

(二)熱身和放松部分不夠有效,未能體現健康行為的養成

熱身和放松對學生健康行為的養成有重要意義。科學的鍛煉,應該從運動前有效的熱身開始,良好的熱身對于掌握復雜的技術有積極的引導作用,并且可以有效地避免運動損傷。而運動后的放松對于中高強度運動后的恢復有非常重要的作用,這些習慣的養成和練習方法的教授,對于學生終身體育和健康行為意義重大。

本屆展示活動的課熱身和放松部分缺少亮點,甚至有的課完全沒有達到熱身和放松的基本目的。規定內容課只展示基本部分(30min),熱身活動場外完成,其中有幾節課只是簡單活動了一下身體,據筆者觀察,只有《橫箱分腿騰越及體能練習》一課的執教教師認真組織了熱身活動,取得了較好的教學效果。而針對放松練習一些課流于形式,只是進行了簡單拍打,難以達到放松的效果,甚至多數規定內容教學,課后都未安排必要的放松活動。

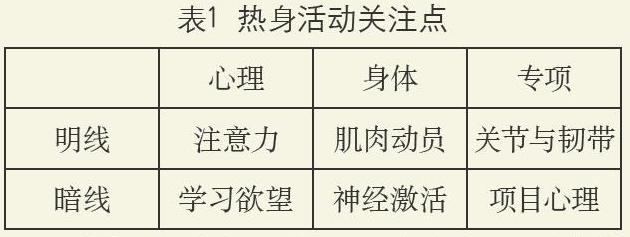

筆者認為,熱身活動應分為3個方面,且有一明一暗“兩條線”(表1)。在上課開始階段,首先應該讓學生從心理上做好準備,“明線”是讓學生將注意力集中在課堂上,“暗線”是對這節課充滿了學習的欲望。我們通常會用一個小游戲和一個精彩的導入完成心理的準備。身體的準備包括肌肉的活動和神經的激活,體育教師往往會關注大肌肉群的動員活動,而忽略神經系統的激活,實際上一個復雜運動技術的完成,神經對于肌肉的精確控制是必不可少的,建議大家用平衡練習、指尖腳尖控制等活動打通神經通路。專項熱身是與項目有關的肌肉重點預熱,結合項目特點,防止運動傷害。除此之外,教學中體育教師應教給學生熱身的基本原理和方法,“授之以漁”對學生的健康行為養成有重要意義。

放松活動包括身心兩個方面,心悅身松就是放松的目標。身體的放松主要是指肌肉的放松,一節課最疲勞的肌肉必須重點放松,而肌肉放松的方法主要是拉伸和按揉。心理放松通常可用小游戲或冥想類練習來完成。

(三)競賽活動的設計缺乏實效性

本屆展示課的競賽活動占時明顯增加,說明執教教師關注了課堂上技術運用的環節。但是也許因為長期缺少對這方面的關注,教師所設計的競賽活動未能達到理想的效果。據筆者觀察的10節高中課堂中,有8節課安排了競賽活動,但是6節課安排的競賽活動有待改進和完善。

1.競賽內容和學習內容關系不大。安排競賽活動的目的,首先是在競賽中運用所學技術。但是,筆者發現有的課競賽內容和所學技術關系不大,如籃球“三攻二”教學中,競賽活動安排半場4對4或3對3,這雖然是常見的籃球比賽形式,但是這種情況下幾乎很難出現“三攻二”的局面,那這節課所學技術就難以得到運用。

2.競賽活動缺少競爭的氛圍。競賽活動設計得好,學生不僅能運用所學技術,還能忘我地融入到比賽中,小組內團結互助、互相鼓勵,小組間積極求勝、永爭第一,而非勝負無所謂的狀態。但是,筆者發現兩節籃球“三攻二”的課中安排的比賽,學生明顯對勝負持無所謂的態度,教師也沒有明確說明勝敗如何判定,只是有一個簡單的比賽過程,這就難以達到通過競賽活動培養學生體育品德的目標。

3.競賽內容不符合學生的學情。有一些競賽活動可能因為異地授課,沒有充分了解學生的學情,所以安排的競賽活動內容學生很難完成。如籃球比賽的教學片段中,先進2個球為勝,負者下場,結果學生在較長時間內都無法完成2個進球,導致下一組始終無法登場。再如,空中接力20次并逐漸增加難度的教學片段中,有一個練習小組連最簡單的低難度都未能完成,又接著繼續挑戰了中難度、高難度,但也始終未能完成,也就失去了比賽要達到的目標。教師應該根據學生的學情,在數量上和規則上作出調整,讓學生在競賽中可以享受樂趣、提高技能、健全人格、錘煉意志。