印尼北蘇門答臘島Anjing Hitam鉛鋅礦床地質特征

謝劍峰

(湖南省有色地質勘查研究院,湖南 長沙 410007)

1 引言

Anjing Hitam 礦床位于蘇門答臘島金、銀、銅和錫等礦集區內[1],探明的鉛鋅資源量超過750萬噸,鋅品位16.7%,鉛品位 10.3%,銀品位14g/t[2],是北蘇門答臘Sidikalang地區新近發現的規模最大的鉛鋅礦床。對其開展地質特征及研究,對指導區內進一步找礦突破具有重要意義。

2 地質背景

2.1 區域地質特征

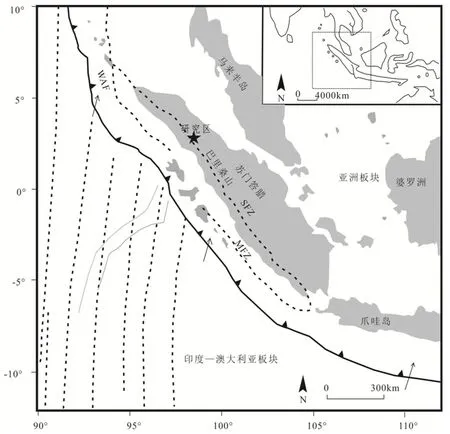

Anjing Hitam 礦床位于滇緬馬(Sibumasu)地體蘇門答臘北部[3]。滇緬馬地體從蘇門答臘經馬來西亞西半島、泰國中東部、緬甸,進入滇西,系岡瓦納超大陸的一部分,與澳大利亞西北部相連[4]。二疊紀時期,新特提斯洋形成,因裂谷作用[5],滇緬馬地體從岡瓦納超大陸北緣分離[6],形成了被動陸緣復理石及上覆海相沉積巖。至中生代,隨著新特提斯洋的擴張,滇緬馬地體北移,與印支和華南地體(印支期造山運動)拼合成一體,形成了復雜的造山和陸陸碰撞過程,并在蘇門答臘島上形成Woyla縫合帶[3]。古新世,由于印度板塊運動方向發生改變,斜向俯沖于滇緬馬地體之下,一直持續至今。據印尼區域填圖資料,Sidikalang地區主要出露石炭紀-二疊紀巴奴里(Tapanuli)群,下部為克魯伊特組(Kluet組,碎屑巖為主),上部為Alas組(塊狀碳酸鹽為主)。這些古生代巖石,經受了變形與弱變質作用,并遭受到了火成雜巖的侵入作用。其上,幾乎整體被以中蘇門答臘的托巴(Toba)火山口為中心的更新世托巴凝灰巖所覆蓋(圖1)。

圖1.蘇門答臘區域地質圖(據Huang et al.修編, 2019). 蘇門答臘斷裂帶(SFZ), 明打威群島斷裂帶 Fault Zone(MFZ), 西安達曼群島斷層(WAF)

2.2 礦床地質特征

Anjing Hitam礦區總體構造構架為Sopokomil穹隆,該穹隆大約5km×2km,走向NW-SE向。另識別出了一條同生斷層(Balga斷層),系Anjing Hitam礦床的邊界斷層。礦區構造變形發育,特別是細紋層頁巖中揉皺發育,多期變形證據明顯。雖然小規模的等斜褶皺和彌散性層狀硅酸鹽組構廣泛發育,但礦化特征卻基本與層理保持一致。現今礦體部位的地層單元,受到了后期大型褶皺和小規模的脆性斷裂的改造。

Anjing Hitam 鉛鋅礦體主要賦存于石炭—二疊紀巴奴里群Kluet組中(圖2),該組由老至新可劃分為3層。Jehe單元:下伏于Julu單元,以塊狀白云巖為代表,兩者為漸變接觸,僅在上部有礦化。Julu單元:處于Jehe單元與之間,系碳質(白云質)頁巖和粉砂巖,變形強烈,往往含有層狀-似層狀透鏡狀塊狀鉛鋅硫化物礦體,是主要賦礦地層單元。Dagang砂巖單元:通常為Julu單元的上盤地層,以砂巖為代表。下伏頁巖接觸帶之上的砂巖中,往往存在脈狀鉛鋅礦化。

Anjing Hitam鉛鋅礦化帶長達800m,寬100~300m(圖2),產狀約60°∠45°,最厚>20m,呈層狀、似層狀和透鏡體產出,產狀與圍巖一致,鉛鋅礦體中廣泛發育條帶狀、塊狀構造;金屬礦物以黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦為主,非金屬礦物為方解石、白云石和石英等,礦物常呈半自形-自形、他形粒狀結構。層狀礦體裂隙中常見后期硫化物石英-方解石細脈或網脈充填;閃鋅礦、方鉛礦、黃鐵礦等金屬礦物呈碎裂浸染狀分布于石英-方解石細脈或網脈中,并穿插早期的礦石和交代層狀礦體。圍巖蝕變主要有硅化、碳酸鹽化和絹云母化等,總體上蝕變不強烈。礦區內見大量脈狀多金屬礦化,與大規模碳酸鹽—石英脈密切相關。

2.3 成礦機制探討

晚石炭紀—早二疊紀,北蘇門答臘隸屬于滇緬馬(Sibumasu)地體從岡瓦納古陸分離,并向北漂移,新特提斯洋打開[6]。晚石炭以來,滇緬馬地體位于被動大陸邊緣,在北蘇門答臘地區沉積了海相的Kluet and Alas地層[4]。由于裂谷作用,軟流圈上涌,形成一定規模的火山巖漿活動,來自深部巖漿的成礦流體沿同生斷裂上涌,形成層狀鉛鋅礦體。三疊紀或更年輕構造變形和巖漿活動,形成的含礦熱液,沿節理和裂隙充填于層狀礦體及其附近的圍巖中。因此,認為該礦床為典型的沉積改造型礦床。

圖2.Anjing Hitam礦床區域地質簡圖

3 結論

(1)Anjing Hitam 礦床位于蘇門答臘島金、銀、銅和錫等礦集區,具備良好的成礦地質背景。

(2)Anjing Hitam鉛鋅礦體呈層狀賦存于石炭—二疊紀上倫組巴奴里群Kluet組中段頁巖中,后期硫化物石英-方解石細脈或網脈充填與早期的層狀礦體中,為沉積-改造型礦床。