曾曉磊沒有誰是一座孤島

文/唐詩

初見曾曉磊,中等個子,文弱書生模樣,很安靜,笑起來神情靦腆,像個大男孩,完全猜不到他已是兩個孩子的父親。他是福海街道安監辦消安委的組長,防疫期間抽調到沿江高速會展中心出口的交通聯合防疫工作站點工作。“你要我流水賬似地介紹我的工作?我試試啊:我這一上班呢就是清點到崗人數,派出所來了多少人,交警來了多少人,醫務人員來了多少人。然后,飯夠不夠,酒精夠不夠,手套夠不夠,口罩夠不夠,前方的車輛多不多……工作三班倒,早上8 點到下午4 點,下午4 點到晚上12 點,晚上12 點到第二天的8 點。三組人輪3 個時間段。”現年32 歲的曾曉磊說話幽默,語氣溫和,即使全副武裝,陌生人第一次見到他也不容易產生緊張感。

工作:像一名共產黨員那樣

今年春節是曾曉磊有生之年過得最難忘的春節,尤其短暫,尤其緊張:才休假2天就被緊急召回,到崗上班,每天下班后都不太敢回家,生怕自己帶了病毒,連累了家人。疫情傳播的速度之快,影響范圍之廣遠遠超出了他的想象。好在街道“防疫抗疫”工作力度大,“三位一體”小組,隔離排查、核酸檢測等措施相繼出臺,讓他堅信疫情將很快被控制住,大家的生活能很快恢復如常。

“年初三接到辦公室通知回到街道上班,年初六開始被單位安排到沿江高速會展中心出口執勤。”曾曉磊說他所在的這個組主要的工作任務就是對沿江高速回深車輛進行核查,對每一個回深人員實施體溫檢測、身份核實、掃碼登記,切實做到“每車必檢,不漏一人”。

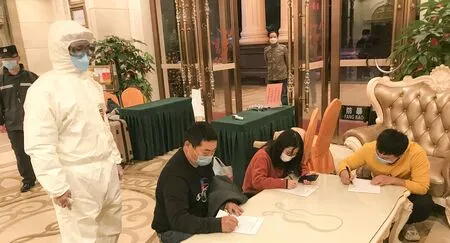

曾曉磊(左二)送人員到健康觀察點辦理相關手續

在街道工作了9 年,第一次碰到這種大事件,曾曉磊知道這是非同一般的人生歷練。他剛接手這項工作時還有些發懵,與組里的人幾乎都是第一次見面,大家來自不同的單位:派出所的,執法隊的,交通預聯辦的,感覺有點丈二和尚摸不著頭腦。可是,一天工作下來,每個人都很自覺,有什么事大家都會齊心協力一起上,一起解決,有商有量,互相尊重,毫無怨言。隨著時間的推移,彼此之間也越來越熟悉,越來越有默契,不忙的時候還有心情開兩句玩笑,相處得非常融洽。

每天上班,曾曉磊都會和隊員們一起拍張合照。這種工作照,他明白是難能可貴的。在過去短短的一個月中,他們經歷了春寒料峭的夜晚,酷熱難耐的白晝,一起熬夜檢查來往車輛、人員,一起配合公安、交警部門、醫務人員執行相關工作。他們合理安排,分兩撥人輪流上崗,每一波人到點后自發上崗,每個人都盡職盡責,無怨無悔:“換班前,他們決不會找借口開小差,不會中途提出要上洗手間、喝水之類的要求。”曾曉磊看在眼里分外感動。

執勤期間,曾曉磊經歷了很多難忘的場景:一次執勤過程中,社區居民自發捐贈防疫物資到他們所在的執勤崗位,當時組員們一時都有點不敢相信自己的眼睛,反應都慢了半拍,激動得不知如何是好,雖然明白自己做的微不足道,得到了群眾的關心和支持,心里還是特別痛快;另一次執勤過程中,他們遇到一名來自疫區的發燒人員,大家得知情況后雙雙倒吸一口涼氣,心里都有些擔心被傳染,禁不住胡思亂想一通,有點打退堂鼓,可不管怎樣,他們最終還是堅持下來了,誰也沒有倒下,誰也沒有退縮。班組成員為了互相打氣,還特別編了一個響亮的口號:“誰怕誰,老虎怕鐵錘。”鼓勵大家繼續堅守在各自的崗位上……

身為入黨積極分子,曾曉磊只有一個念頭:要像一名優秀的共產黨員那樣,以身作則,圓滿完成“防疫抗疫”工作。

夢想:像一個普通青年那樣

或許當英雄是每一個花樣男孩的終級夢想,曾曉磊曾經想過長大后就去參軍,成為一名軍人。他眼里的軍人都是內外兼修的高人,超帥、超威武,有絕對的能力保護自己愛的人,保護身邊人。只可惜夢想終究成為了夢想,未能如愿實現。未實現的原因跟社會環境無關,跟原生家庭也無關,他覺得完全是他個人的因素:生活懶散、隨性,沒有持之以恒地去追求。

大學畢業后,曾曉磊抱著學習、鍛煉、積累社會經驗的心態來到街道辦上班,隨著年齡的增加,他漸漸覺得青春年少時的夢想就該不顧一切去實現,犯不著空留遺撼。熟悉曾曉磊的人都覺得他是一個大大咧咧的人,簡單又直爽,工作中,他懂得平等,尊重,也聽從指揮,腦子轉得快,有自己獨特的思維模式,往往能化被動為主動,保留自己行事的風格,慣于用行之有效的好點子處理好工作中遇到的突發狀況。

工作之余,閑下來后,曾曉磊會想到一路走來,自己是比較“順”的,家庭條件不錯,工作穩定,夫妻和睦,孩子可愛,是不是應該出去經一些風浪會更好?對自己“狠”一把,去重新創造,走一些不尋常的路,使人生有些不同的體驗。世人多數喜歡將彎路走直,走捷徑,想更容易接近成功,可是反過來想,若把直路走彎,那樣豈不就是將自己走的路延長了嗎?也相當于把有限的人生延伸了。這樣光一想,他就會樂。

類似今年的“抗疫”大事件,讀書那會兒,曾曉磊經歷過“非典”,工作后遇到過汶川大地震。那時候的感覺不那么真切,事情雖然是真實發生過的,卻感覺特別遙遠。只有現如今這樣投身于一線工作,他才有了不一樣的真切感受:在災難面前,人類真的很渺小,無一例外的悲慘和疼痛。我們又該如何?該如何作為?該何去何從?這是我們身為一個人,一個社會人,一個職業人,一個自由人需要真正反省,或者說反思的地方。他默念了一句詩歌:“不要問喪鐘為誰而鳴……”這個世上無論誰在受苦,都是我們的一部分在受苦,沒有誰是一座孤島。

曾曉磊很謙虛,這種謙虛是絕不好高騖遠,也絕不妄自菲薄。他從不認為自己有遠大的思想抱負,對未來也沒有明確清晰的規劃,但有一點他心里非常清楚:天外有天,人外有人,自己需要學習的地方還有很多很多,還得花上若干年好好修行。他說自己大多數時候的所思所想只是身為一個平民、一個社會青年的慣性思考:“我現在也沒有什么大的業余愛好,不過就是有時間的時候去旅游,去運動,去吃吃喝喝,如此而已。”

人生短促,在有限的時間里,曾曉磊希望自己能像一名普通青年那樣,可以朝九晚五,也可以浪跡天涯,可以用心做更多有意義的事情,也可以保護好身邊的人、孝順自己的父母,提高生活的品質。

生活:像我們自己一樣特別

被抽調去防疫一線工作,曾曉磊第一時間想到的就是安排好兩個孩子,把兩個孩子送去父母家,暫時與孩子分開。如果不是疫情,今年下半年,孩子們都能上幼兒園了,一個上中班,一個上小班。往常下班回到家,孩子們就會奔上來,對他左擁右抱,像朋友般玩在一起,躲貓貓、彈吉他、唱兒歌。現在,兩個孩子,一個送到外公外婆那,一個送到爺爺奶奶身邊,請兩邊的老人幫忙照顧,下班后想孩子們了就打視頻電話。

街道這份工作,雖說旱澇保收,但代表的是一份責任和擔當,曾曉磊的家人深知這一點,曾曉磊參加“防疫抗疫”工作以來,他們從未在行動和言語上潑他冷水。滿足于家庭溫暖的曾曉磊也沒有因為擔心工作有可能影響到自己或家人的健康而選擇放棄,只是在每天工作結束后有意識地遠離家人。父母嘴上不說,卻拐著彎關心他,時不時問他一些工作情況,他呢,就像做工作報告那樣,每天將自己的工作情況一五一十說給他們聽,分享自己的所見所聞,讓父母看到一個生龍活虎的兒子。

社會日新月異,經濟、科技、資訊越來越發達,特別是經過這次疫情,產業鏈勢必發生變化,曾曉磊覺得這對傳統行業是一次顛覆,他對此也有自己新的想法和思路,也迫切希望在工作中不斷提升自己的綜合素質和能力。

“人生在世短短幾十載,我認為最主要的就是開心,不要太過計較。”曾曉磊想要自己認認真真地過好每一天,讓每一天都過得有意義。對他來說,平安健康固然重要,結交有趣的朋友,過有趣的生活也是必不可少的。每個人來到這個世上都是完全的個體,最終都只能成為特別的自己,不一樣的自己。

一如很多90 后那樣,曾曉磊喜歡新鮮事物,喜歡日常生活里的奇思妙想,喜歡挑戰和刺激,不喜歡約束、形式和一成不變。可就是這樣的個性,疫情期間,他也沖到了第一線,有時候上早班,有時候上晚班,有時候熬通宵。通過這次歷練,他覺得自己理應更懂得珍惜:珍惜與家人的相處,珍惜同事間的情誼,珍惜每一次寶貴的人生經歷。他計劃著等疫情結束后,找個機會,帶領全家人一起去長途旅行,看看祖國的大美河山。