瘟疫如何影響藝術史簡析電影《第七封印》

Cindy Zhu

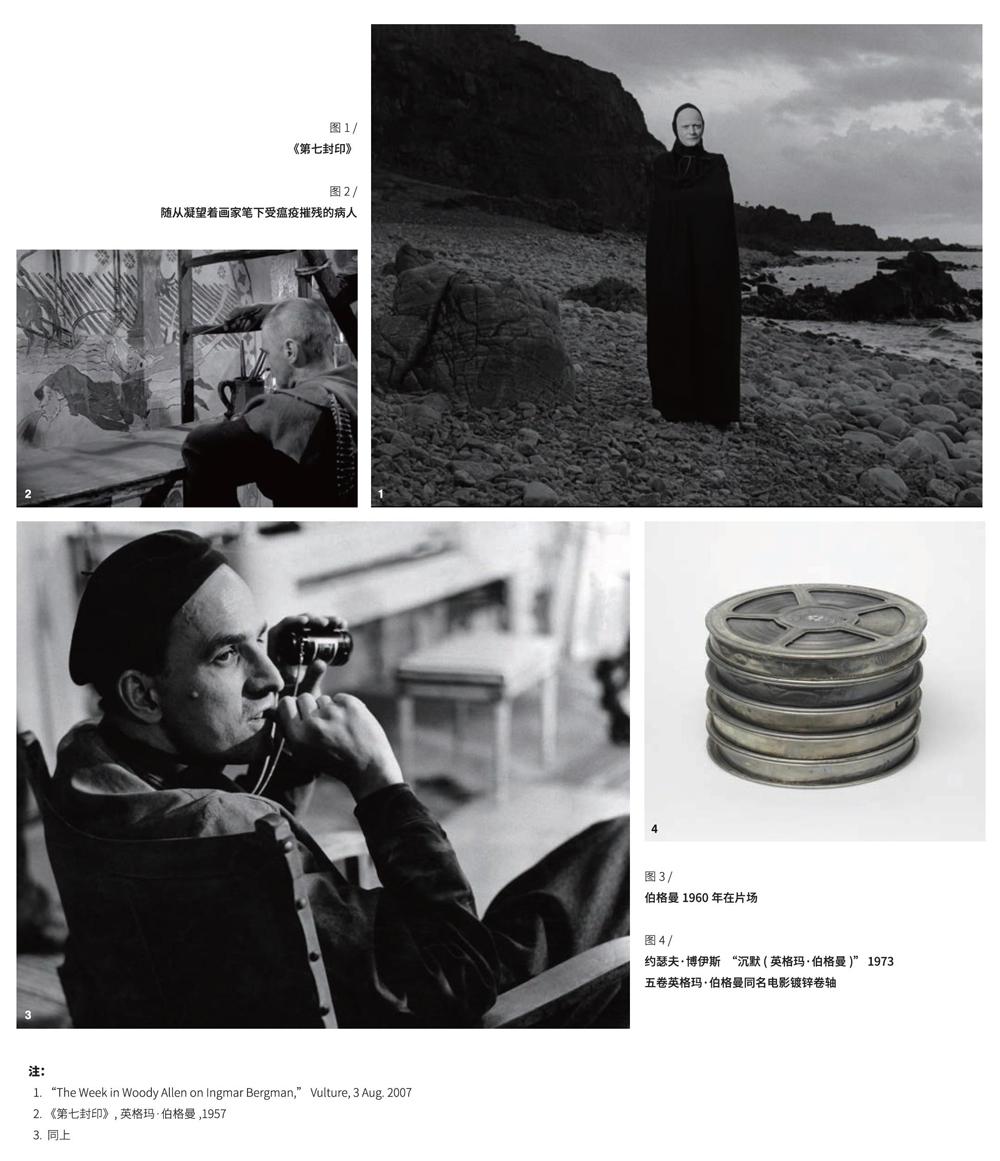

這是一個在瘟疫肆虐之時,與“死神”下一盤棋的故事。

1957年獲戛納大獎的《第七封印》,其導演英格瑪·伯格曼(Ernst Ingmar Bergman)是影史的傳奇人物。前衛藝術家博伊斯(JosephBeuys)和“新浪潮”導演戈達爾(Jean-LucGodard)等都受到他作品的影響。伯格曼本人更是被伍迪·艾倫稱為“最偉大的電影藝術家。”擁有文學和藝術史學位的伯格曼,在《第七封印》中探討了關于藝術、宗教和哲學的問題。本文以影片情節為線索,討論以下三個層面:1)受瘟疫影響,藝術題材的重大改變;2)藝術家為何執著于“死神”形象;3)人類災難與藝術之間互相扮演何種角色。

影片的開頭出現了大海和兩匹馬,騎馬的是一名騎士和他的隨從,他們剛參加完十字軍的東征回到歐洲。隨從唱道:“上帝高高在上,難以親近。撒旦時時刻刻,長伴左右,”并隨后與騎士談論起:“法杰斯塔的人們都在談論各種惡兆和恐怖怪事……墳場墓穴洞開,尸骸散布四處。”借隨從之口,整個電影的背景被漸漸鋪墊——中世紀的歐洲暴發了被后世稱為“黑死病”(Black Death)的鼠疫。這種會使患者的皮膚呈黑紫色的疾病最早起源于中亞,約1347年由十字軍帶回意大利,隨后傳遍整個歐洲。在極短的時間內,歐洲減少了三分之一以上的人口。隨從所說的“墳場墓穴洞開,尸骸散布四處”并非夸張的描述。

在這樣的背景下,人們的生死觀和宗教觀發生了劇烈的轉變,這種轉變在藝術作品中得到了誠實的體現。影片中,道路邊隨處可見因瘟疫而死的尸體,騎士與隨從充滿感慨。二人途經一座禮拜堂,一個畫家正在獨自作畫,隨從與畫家開始談話:

隨從:你在畫什么?

畫家:死神之舞。

隨從:為什么要畫這種鬼東西?

畫家:提醒大家:凡人皆有一死。

隨從:這樣他們就不想看你的畫了。

畫家:他們會看的,骷髏比裸女更有看頭。

隨從:要是你嚇到他們呢?

畫家:他們就會反省。

隨從:有人會咒罵你。

畫家:那我就改畫討人喜歡的。人總得糊口度日,至少在感染瘟疫死去之前得是如此。

畫家的話揭示了“黑死病”帶來的一個重要影響:驟然縮短的生命長度使人重新思考死亡,并將其廣泛納入藝術和宗教的討論當中。這一時期的畫作不再著重描繪天堂的光明或是圣母圣子的高貴,而越來越關注塵世和地獄間的痛苦折磨。畫中,不論是患者身上凹陷的膿瘡還是悲痛的下葬隊伍,都仿佛昭示著“死神”終將勝利;不論乞丐還是神父,都擺脫不了“和死神共舞”的命運。策展人及學者伊麗莎白·韋爾奇(EIizabeth Welch)認為,“死亡之舞”將人們在現世的地位和附加價值抹去,是中世紀的基督徒們思考衰老和死亡不可避免的特定形式。在電影的最后幾分鐘,伯格曼重現了“死神之舞”的畫面。騎士一行人在死神的帶領下出現在遙遠的山坡,正印證了畫家的話:“死神帶著人們一起跳著舞離開。”

隨從與畫家的對談,引出了影片探討的另一個問題藝術是什么——或者說,在災難面前,藝術家的角色是什么?以影片中畫家的口吻來說:“我只是據實作畫。”在伯格曼的概念中,藝術家的姿態是低放而旁觀的,但絕對誠實。他自己曾說:“我的藝術意圖和片中畫家類似:類似的客觀、類似的柔軟。”

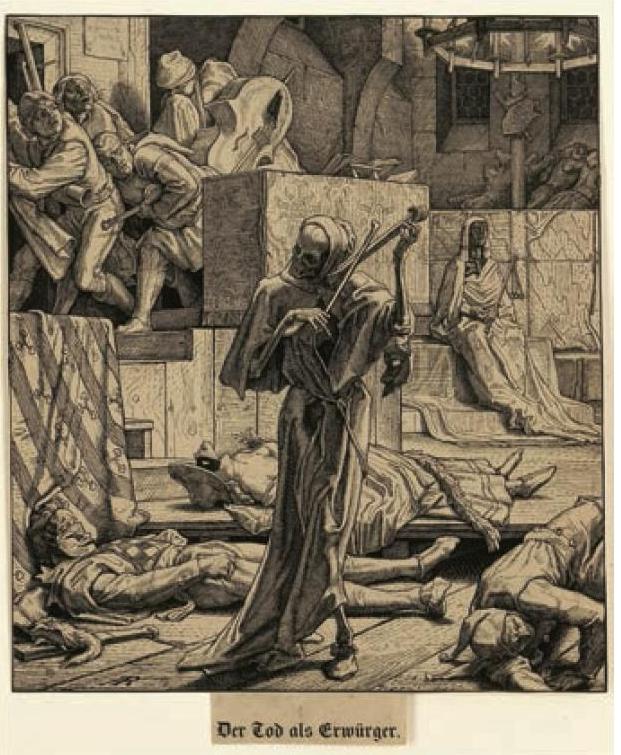

影片中,最令人印象深刻的,莫過于總是驟然出現,陰魂般緊追主角一行人的“死神”。值得一提的是,身穿黑袍、手持鐮刀的“死神”形象,并非來自于圣經中的描述,而是出自“黑死病”時代的藝術家之手。該形象借鑒了希臘神話中,使用鐮刀的時空創造和破壞之神克洛諾斯(Kronos)和冥河的船夫卡戎(Charon),并在以后的幾個世紀間被反復描繪。每當災難降臨人間,“死神”似乎也會重新登場:阿爾弗雷德·雷特爾(Aifred Rethel)的《作為扼殺者的死神》(1851)表現了霍亂侵襲法國時的場景;畫面中,骷髏身著僧侶的袍子演奏骨頭做的小提琴,而身后的尸首身著盛裝,仿佛躺在舞池中間。當代藝術家約瑟夫·博伊斯(JosephBeuys)的《死神和少女》(1957)則重現了二戰的恐怖;作為畫紙的信封上貼著來自奧斯維辛集中營幸存者組織的郵票,而畫面虛幻的輪廓勾勒出短暫易逝的生命。從古至今,“死神收割者”的形象遍布戲劇、歌曲、詩歌、浪漫主義文學,形象也逐漸豐滿。在伯格曼的影像里,“死神”愛下棋,是一個棋癡,并且拿的不是鐮刀而是鋸子。

當死神在騎士的面前顯現,騎士說:“等一下!”他決定和死神賭一盤棋,也許一盤棋的時間可以讓他解開疑惑。在小教堂的告解室,騎士對死神偽裝成的神父吐露了他的終極問題當我們想要篤信上帝卻做不到,我們會怎樣?如同瘟疫中其他自認冷漠和清醒的人,騎士目睹人們或因“末日”放縱自己的欲望,或雞鳴狗盜、癲狂反常,或以宗教之名傷人。“騎士”們的共同困惑是:充滿陋習和缺陷的我們,在生命黑暗的盡頭凝望的,究竟是什么——是天堂、地獄,還是如死神所說,是一片虛無?

騎士意識到了自己也在深淵的邊緣,他被憤怒和悲傷占據,對著窗口大喊:“我要的是知識!不是信仰,也不是臆測,而是知識!”影片中的“騎士”象征著理想主義者,“知識”則代表世上不存在或不確定的答案,包括殺死人們的病菌究竟是什么,以及人們死后會去哪里。騎士渴望能夠為人類祛魅的知識,如同普羅米修斯渴望盜下火種。然而,騎士所訴諸的對象卻是死神——這也許是這一段動人告解的最大諷刺。

事實上,即使是在中世紀,騎士口中“知識”的荒原也并非漆黑一片。許多證據表明,歐洲“黑死病”的暴發推動了醫學理論和觀念的發展。16世紀,意大利醫生弗蘭卡斯特羅(GirolamoFracastoro)最早提出,細菌可以通過三種方式傳播傳染病,分別是直接接觸、間接接觸和空氣傳播。。英文中的“隔離”(quarantine)一詞源于意大利語的“quaranta”,意為“四十”,而四十天也就是當時的威尼斯船員需要在海上滯留隔離的時間。在廣闊而漆黑的知識曠野里,人類至今仍在摸索與黑暗相處的辦法,但也常常發現一些小小的火星,在彎路和懸崖中得以徘徊前行。

當然,畫家忠實的筆下,也包括人類在漫長的求知路上走過的彎路和盲目的犧牲品。在影片中,禮拜堂的畫家在墻壁畫下“苦行僧”(即“鞭笞教派”信徒)互相鞭笞的場景:他們通過鞭打自己和同伴,祈求得到救贖,這表達了人們渴望以現世的肉體之苦換取更長久的幸福的不得已愿景。

影片中最有力量的片段,莫過于一場被中斷的表演:小丑在幕布前高聲唱歌,為末日籠罩下的村莊帶去“消遣”,幕布背后的人在欲望中狂歡。然而轉眼間,歡歌變成了肅穆陰森的呢喃,那是“苦行僧”的隊伍,人們形容枯槁,互相鞭笞,一把巨大的十字架猛然砸在了戲臺中央……眾生百態的單人鏡頭組成的蒙太奇,映照出伯格曼對人性的悲憫。

片段中,小丑唱遣“道路寬廣,那門卻很窄,死神在海邊跳舞。”。“窄門”的典故出自《圣經》:“你們要進窄門。因為引到滅亡,那門是寬的,路是大的,進去的人也多。引到永生,那門是窄的,路是小的,找著的人也少”(馬太福音7:13.14)。數千年來,人們在宗教和科學當中挖掘力量,摸索道路,去應對降臨人間的慘劇,消化以常人的意志難以消化的悲傷。可即便如此,我們仍然充滿困惑,充滿對自身缺陷和生命有限的遺憾。存在主義文學代表人物加繆在小說《鼠疫》中寫道:天災人禍本是常見之事,然而當災禍落在大家頭上時,誰都難以相信那會是災禍。人世間經歷過多少鼠疫和戰爭,兩者的次數不分軒輊,然而無論面對鼠疫還是面對戰爭,人們都同樣措手不及。

最終,那些恐懼、虔誠,和求知的路程,化作藝術的一部分而被后人重新提及,為后人提供訓誡和應對困難的勇氣。人們時不時地在提醒下回想起:所有的痛苦和快樂,我們都曾反復經歷。