2020四季劇團音樂劇藝術與產業一瞥(二):西方音樂劇的日本“本土化”

慕羽

四季劇團“四季”常青,意味著劇團能在全日本+個劇場同時上演不同的作品,“長期駐場”與“中短期輪換演出”相得益彰。這既是淺利慶太初創時期的理想,更因其持之以恒的堅守,才有了如今劇團的常態。淺利慶太的杰出在于他不只是締造了自主的戲劇王國,還改變了日本的戲劇形態和演出生態。他租賃劇場,推出了“因劇而異”的租賃制度:他改建劇場,改善了某些城市劇場的商業窘境:他新建劇場,在日本做到了真正的“長期公演”,使日本人同步領略到了20世紀末最成功的商業舞臺劇奇跡一一歐洲巨型音樂劇的魅力。相對而言,四季劇團對于西方音樂劇的“本土化”構架比其原創劇更令人印象深刻。

音樂劇藝術與產業觀上的“和洋折中”

“西洋”與“東洋”原本是地理概念,20世紀后,政治文化概念越來越被強化,“東洋”逐漸轉化成對“東方”的“西方國家”一一日本的專稱,很多日本人也十分接受自己“東方西人”的身份。1980年代的《劇院魅影》在西區、百老匯演出后,第三個演出該劇的就是日本:1 990年代《獅子王》的海外首演地也是日本。與中韓相比,日本沒有太大“民族化”的責任和壓力,引進劇、原創劇的創作動力都源自藝術家的理想與觀演關系的現實平衡。“求知于世界”這一明治維新時的主旨始終未變,而且,日本每次都是有選擇地吸收當時世界上最領先的文化和創造。在日本欣賞一部日語版的西方音樂劇非常普遍而平常,四季劇團的確做到了西方音樂劇的“日本化”。有學者指出,“日本化”實際上意味著近代化以來的“和洋折中化”①。

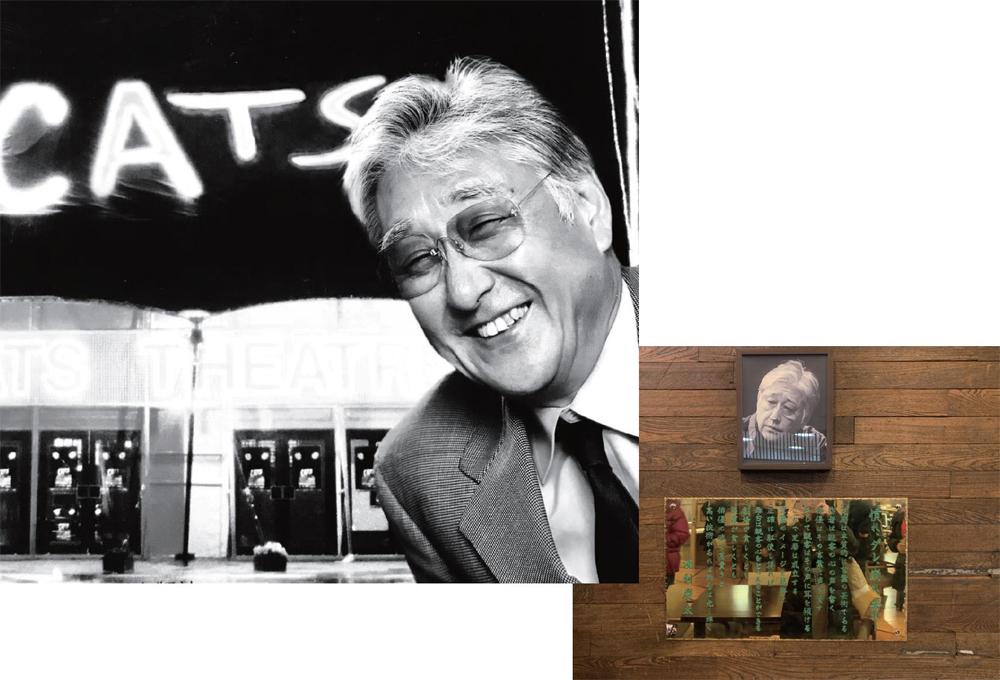

在某種程度上,淺利慶太對西方音樂劇的“本土化”策略也可以看作是一種“和洋折中化”。這與淺利慶太本身就是深諳音樂劇藝術與產業之道的全才不無關系,他當過劇場經理,后來又擔任多部音樂劇日本版的策劃、導演、制作、日語歌詞的譯配和劇本改編,可謂是事無巨細。

在藝術上,四季版西方音樂劇成功地實現了日語的轉換,就連那些百老匯味道十分濃郁的地道美式風格的音樂,配搭上日語歌詞,也并不違和,大大出乎西方人所料。這與選擇進行“本土化”的作品貼合了日本人的民族性格有關,或許也與日文本身包含了豐富的外來語匯有關。在產業上,由于日本的音樂劇產業鏈上的各個環節建立晚于西方,不能完全自立經營,也不可能搞一個大劇場群落,于是淺利慶太根據本國的實際情況,另辟蹊徑,采取了“綜合經營方式”,實現了四季劇團的企業大型化與多樣化。這讓我想到了經濟學家高橋龜吉在《日本近代經濟發達史》中的相關分析,“日本綜合經營方式是根據日本經濟特點而獨創出來的,受到世界產業界的重視”②。加之日本政府有可以根據數額免除相應稅款的政策,支持企業贊助文化活動,像四季劇團這樣的演藝企業與其他大型企業在知名度和企業形象上都獲得了雙贏。

西方音樂劇作品的“在地化”和“本土化”

縱觀四季上演過的西方音樂劇作品中的“在地化”和“本土化”,既有《劇院魅影》那樣的嚴格復制,也有《貓》劇的因地制宜。前者以“忠實于”原版的極高“還原度”著稱,后者通過細致的解構與重構,更為劇迷們生成種種熟悉的陌生感。正如淺利慶太所言:“音樂99%是數學,剩余的1%是藝術創造,而這1%決定了所有的藝術價值”③,四季劇團的制作要求像數學一樣一絲一毫都不能有偏差,所以對于西方音樂劇的“還原度”很高,語言和語境的創造又決定了其藝術價值。

對英美音樂劇和日本音樂劇而言,《貓》都是里程碑式的作品。一部《貓》劇,就普及了本土觀眾對四季制作“音樂劇”的認知,還打消了海外版權方的疑慮。盡管“美國的《貓》結束了,日本的《貓》還在繼續”④這種說法并不準確,但不可否認的是,日本版在該劇“全球化”版圖中占據重要一席。2000年,落幕的是百老匯駐場版《貓》,美國巡演版并未停止:日本《貓》雖不像是在百老匯連續駐場18年,卻在30多年間實現了多地“駐場”,所以演出場次也是“日本上演通算”,到201 8年東京新的圓形劇場,四季劇團已經在全國各地興建過12座獨立“貓劇場”,此處專用劇場也是演出過該劇的第24處劇場⑤。日本版《貓》有多么傳奇,打開《貓》當前官方網頁⑥即可窺見一斑,首頁分別有四個入口,分別是:北美巡演、國際巡演、日本版(專門的鏈接)、《貓》電影版。

日本版《貓》似乎要將“現在和永遠”(Nowand Foreve r)一一這部劇著名的座右銘進行到底。之所以能成就傳奇,最重要的原因之一在于日本版實現了《貓》的“變與不變”。1983年,四季劇團就引進了在西區和百老匯熱門音樂劇《貓》,還專門在東京新宿搭建了一座帳篷式的“貓”劇場。鑒于租賃劇場時限和臨時建筑的法規,當初沒有引進含舞臺設計的“全版權”,這個“臨建”劇場看似權宜之計,沒想到卻成了一個經典的藝術創造,其間可不僅僅是日本元素的描紅,更滲透著日本版的主創對演出場域的創造性開拓,比鏡框式舞臺的劇場更接近于杰里科貓族們生活的“垃圾場”,這就是因地制宜的絕妙之處。就這樣,劇團在僅花費一個月搭建好的“帳篷”內創造了歷史。而且,四季劇團還發明了拆裝臺的高效方式,被稱為“劇場中的劇場”,就像日本木質立體拼圖一樣,精致而妥帖。

在日本版《貓》上演16年后,該版本又進行了“很大的調整”,尤其是對演員表演提出了新要求,從“像貓的人”轉型為“像人的貓”⑦,“貓性”得到了大大加強。當然,對于優秀成熟的音樂劇演員而言,每次演出都像是“首場”,劇場不同、觀眾不同、同伴不同,都會營造出微妙差異的戲劇場域,這便是曾主演過4251場“保姆貓”的扮演者服部良子的秘訣。2019年3月12日,《貓》在日本國內的公演總數突破1萬場。至今為止,超過35年的演出,各式各樣的“貓窩”,吸引著一代又一代的新觀眾,以及忠實“貓迷”們,從青春到“致青春”。

“叫好又叫座”的甄別標準

四季劇團對西方音樂劇的甄別,基本上遵循了“叫好又叫座”的標準。就傳播效果而言,“叫好又叫座”的西方音樂劇也有兩種類型,“開放型”和“半開放型”。“開放型”通常是具備“長期公演”潛力的音樂劇,比如《貓》和《獅子王》都是以動物隱喻人類的世界觀類音樂劇,《劇院魅影》則是一部與劇院共生的作品,特別適合于音樂劇劇場開幕,還有根據ABBA樂隊流行經典改編的點唱機音樂劇《媽媽咪呀!》等。“半開放型”音樂劇特別適合進行“定期輪換公演”,其社會影響力大小通常受制于“文化基因”效應,比如爵士復古風的《為你瘋狂》因其異彩紛呈的美式踢踏舞曾為日本觀眾帶來了驚喜,而宗教題材《耶穌基督超級巨星》竟然有歌舞伎版和原版輪替演出,經典重現《西區故事》《音樂之聲》等也讓觀眾流連忘返。從近年來引進的《魔法壞女巫》《春之覺醒》等來看,四季劇團呈現的劇目類型也日益多元化。

除了“叫好叫座”,上述作品也都傳達出“熱愛生命”的理念,可以說四季劇團始終保持著“合家歡型”演藝企業的形象定位。我想淺利慶太或許十分欣賞松下幸之助對美國《時代周刊》說的那句話:“我想探究人性,探尋人類的幸福之源。”正面帶給觀眾“感動”與“快樂”才是劇團選擇引進劇目的基準。而且,淺利慶太認為,“音樂劇只是我們在世上生存的表象”⑧,根植于他內心的仍然是對話劇的追求,以音樂劇養話劇也是他的策略。難怪四季劇團并未推出像《芝加哥》這樣“打破表象”的作品@,畢竟舞臺上沒有一位正面人物:深沉而宏大探討人類精神再生的《悲慘世界》,以及具有悲愴基調的德系音樂劇《伊麗莎白》也都是由東寶⑩推出的,這些劇雖然也能觸及人類的共同性,卻不太符合四季劇團的審美。總體看來,寶塚夢幻,東寶神秘,四季美好,但同樣都引人人勝!不同的劇團有著清晰而持久的定位,也使得日本音樂劇的生態健康有序。

不過,美中不足的是,日本音樂劇演出盡管興盛繁華,卻仍然是一個“內需型”市場,還沒能成為全球第三個音樂劇大本營,其核心是缺乏具有世界性的音樂劇原創版權輸出的生產力,在這方面,后起之秀韓國反倒是最有希望的亞洲國家。四季劇團的五大部門中沒有“創作部”,與劇目策劃和演員管理相關的直接相關的是制作部。淺利慶太認為:“舞臺的感動80%來自劇本,導演手法、演員的演技、舞臺裝置等只占剩余的20%”,對劇本的高水準要求確保了品質,卻也抬高了劇本選擇的門檻,限制了一些意外和可能性,比如本土年輕創作力量的脫穎而出,或是演員轉型為創作者等。要知道,百老匯音樂劇產業的發達,離不開那些外百老匯和外外百老匯潛藏著的未來弄潮兒。