探究城鎮化進程下農民畫創作的可持續發展

李帆

摘要:伴隨中國城鎮化進程的快速發展,中國農民畫所面臨的機遇和挑戰并存,農民畫創作的可持續發展成為亟待探討解決的問題。由此,本文從活的生態村落的保護、材料語義的就地開發、鼓勵創新和加強產權保護、快樂健康的創作心態、培養新農村的新畫家這五個方面,探討其可持續發展的適應性。

關鍵詞:城鎮化;農民畫:創作;發展

中圖分類號:F323.8

文獻標識碼:A

文章編號:1005-5312(2020)05-0144-03

一、前言

農民畫是一個較新的畫種,產生于20世紀50年代,后來又被成為現代民間繪畫。農民畫特別有生命力。它曾和工人畫、戰士畫并列齊名,屬于工農兵文藝的一支。幾十年過去了,最終只有農民畫這一支流傳下來了。工人畫因經濟體制轉型、國有體制改革而消失。戰士畫則朝著專業化方向發展,融入到主流美術的大潮中去了。只有農民畫憑借廣闊的沃土得以流傳下來。農民畫特征明顯,它構思純真巧妙,生活氣息濃郁,色彩明快對比強烈,構圖夸張飽滿,有自身獨特的藝術風格,這是它存在的特征。再細分析其留存原因,因為中國是一個農耕文明的國家,擁有幾億農民的群眾基礎。

近年來,隨著城鎮化的進程的推進,城鎮人口逐年增多,農村,人口也隨之減少。農村人口流失,耕地流失,農民畫的群眾基礎也受到了沖擊。城鎮化的進程對于農民畫來說,還遠不止人口問題,還包括了文化生態問題、創作環境問題、繼承與創新問題、人才梯隊建設問題等等。在中國城鎮化進程越來越快,進入了高速發展期,城鎮化是實現現代化的必經之路,它的腳步勢不可擋。在認清總的發展態勢的情況下,積極關注城鎮化進程給農民畫創作帶來的負面影響,因勢利導的進行對策研究,積極嘗試新的方法,才可能維持城鎮化進程下農民畫創作的可持續發展。

二、城鎮化進程下農民畫創作的現狀

(一)消失的文化生態與農民畫生活題材

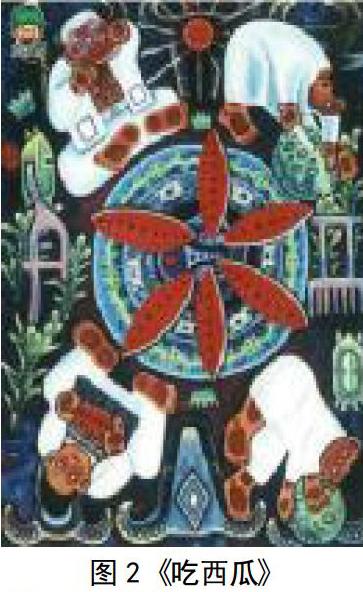

農民畫不是狹義的農民畫的畫,而是廣義的描繪農村生產生活、節日喜慶、鄉村習俗、民間故事傳說的題材畫。其脫胎于田間地壟中的民間美術,將真實生活轉譯成畫面,有著濃郁的鄉土風情,又以夸張的描繪、外拙內巧的繪畫風格所見長。所畫內容題材都細致刻畫了美麗的田園風光與豐富多彩的勞作生活,深刻地反映出廣大勞動人民對生活的喜愛以及對自然、社會的理解和思考。身于阡陌之間,躬耕隴畝之余所創作的農民畫,鄉土氣息躍然紙上,滿懷對家鄉生活的贊美與豐收的喜悅。從《回娘家》、《過年了》、《年初一》等作品中,我們能深深地體會到勞動人民喜迎新年的歡快景象(如圖1所示);作品《春米》、《榨油》、《榨糖》、《水車》則反映了祥和浪漫的勞動趣味,也凝聚了特定歷史階段下的勞動人民勞作經驗與智慧的結晶;《吃西瓜》、《裹棕》、《打邊爐》則描繪了勞作后分享勞動果實的暢快恣意,滿滿的農家喜樂氣氛(如圖2所示);《藍田瑤家舞火狗》、《客家山歌組畫》中,所展現的古風熱誠的民間習俗與鮮明的地域文化烙印(如圖3所示);以及人與人、人與自然、人與耕畜之間的情感依托,在《探親》、《牛誕》這類作品中皆有體現(如圖4所示)。

然而,在我國城鎮化進程下,社會環境發生了巨大的變遷。農民畫所賴以生存的鄉土基因、民間文化日漸淡薄,城鄉文化邊界的消融。新華網曾刊發評論:農民畫”繪出中國城鎮化進程中的一抹鄉愁。也正驗證了這一現象的存在。城鎮化的進程讓農民失去了耕作的土地。但對于農民畫而言,消失的不僅僅是土地,連同一起消失的還有帶著鄉土味的農村生活的原生態場景和農村生活的文化母體。農村的生活變了,農民畫所倚賴的創作視界也變了。比如《打井》、《奶牛場》、《獵手》,《春米》、《榨油》、《榨糖》、《水車》這些場景,隨著城市化的進程已經非常難得一見了,更何談以此為基點的農民畫創作。鄉土生態文化的消失與農民畫生活題材的缺失,使得農民畫創作陷入困境。

(二)消失的環境生態與農民畫創作材料

農民畫是一種民間藝術,它的創作環境隨性自由,最初的農民畫也叫炕圍畫、鍋臺畫、箱柜畫。它的創作材料講究就地取材,往往都是廉價而又隨處可見的鄉土材料,比如麻布袋、老木板、竹器、麥稈、樺樹皮、土墻。

隨著城鎮化進程的深入和加快,生態環境遭到破壞,許多的農民畫創作材料也難覓蹤影。麻布袋、麥稈、樺樹皮、土墻如今在農村越來越少,尤其是現代化的新農村更是少之又少。隨著麻布袋的消失,那些畫在麻布袋上古樸粗獷的農民畫也隨之消失了。筆者發現近十年創作的農民畫中已經找不到麻布上的作品了。麻布的作用在色彩和質感兩方面。麻布的顏色大都是棕色的,在畫面中的色彩屬于調和色。農民畫色彩艷麗飽和,協調色彌足珍貴。空口袋背米,沒有了“麻布口袋”如何去背現代文明的精神食糧,協調色沒有了用什么材質的什么色彩來替代?現代農民畫的風格趨同,越來越精致秀美,這與在材質上缺乏粗野的原生創作材料這一原因息息相關。更甚者,一部分新生代農民畫家盲目崇拜專業繪畫,試圖借用專業繪畫中的材料技法,希望打破農民畫固有模式而求得創新,但這也恰恰消解了農民畫這一特有的藝術風格和本體語言。

(三)重復的創作模仿秀

由于城鎮化的進程使得農民畫創作題材的衰竭,現在的農民畫出現了不參賽不創作的現象。另一更大的沖擊則是受市場經濟體制及浪潮的影響,不少農民畫家趨名利,近功利,創作熱情缺失,而模仿之風盛行。市場本是一把雙刃劍,藝術市場的需求為農民畫家找到了一條生存的路徑,但同時由于市場的競爭、選擇機制,造成對某些暢銷作品的大量模仿復制,以謀求利潤。這一苗頭不僅侵犯了藝術作品的版權問題,更壓低了其他原創

的農民畫作品價格和層次,使得畫家們更無暇進行原創,由此惡性循環。

繪畫的目的與心態改變了,投入創作的時間和精力也變得非常有限,重復的模仿秀使得農民畫沒有活力。一個畫種,缺乏創新精神,東拼西湊、盲目模仿的創作現狀,那是無法跟上時代發展的腳步的。原創性是農民畫的生命力所在,鼓勵原創實際上是解決農民畫自身的發展能力問題。②

(四)創作者浮躁的生存現狀

伴隨著我國城鎮化進程的不斷推進,農民畫創作主體的境遇和生存狀態也發生了諸多轉變,進而影響著農民畫創作風格的演變。失地的農民“種田無地,就業無崗,低保無份”,他們在城市的邊緣,無法融入城市生活也回不到故士,生存的狀態比較的浮躁。因為男人們離開土地外出務工,農民畫的創作群體出現了女性居多的現象,很多留守女性加入到創作隊伍中,也導致農民畫出現了陰柔之風,長此以往,對農民畫的健康可持續發展極其不利。

另者,由城鎮化所造成的農村生活環境、農民的生活方式和審美觀念的巨大轉變,也影響了農民畫的創作環境。從本質而言,農民畫多反映鄉土生活,生動記錄了新中國農村發展歷程。其特色就是對人情之美、鄉土之美、民俗之美的贊頌,畫風質樸純真、稚拙夸張,富有濃厚的生活氣息和地域痕跡。倘若拋棄這種“味道”,農民畫也就不復存在了。以《豐收樂》為例,現在農村浮躁的生存狀態很難使得農民們細細品味純樸喜悅的豐收喜慶,那些理想生活的場景離我們越來越遙遠了。(如圖5所示)為農民畫而農民畫,盲目追求創新和多樣化,致使農民畫創作模糊含混而失去方向。

《中國農民畫考察》一書中曾提到:農民畫家隊伍面臨新老交替,新生代畫家缺乏老一輩畫家深厚的農村生活積淀和傳統藝術熏陶。農民畫是一種非物質文化遺產,非物質文化遺產現在面臨的最大的問題就是傳承問題。前不久,粵劇領軍人物紅線女的離世引人唏噓,因為沒有真正的傳承人,業界普遍對粵劇的發展持悲觀態度。農民畫的發展也是如此,以以東龍門農民畫為例,代表人物譚池發去世,雖然他培養了五六名弟子,但是代表性的傳承人并未產生。譚池發的貢獻不僅僅是培養了學員,他真正的貢獻在于探索出一條帶有嶺南鄉情的農民畫之路,用自己的實踐創作為年輕一代指明了創作方向。農民畫的發展出現缺乏領軍人物的情況。導致新生代的創作者對農民畫發展方向、創作方法、創作形式等問題缺乏引導,陷入盲目狀態。且隨著改革開放的深化,大量農村富余勞動力轉投城市,其中,許多農民畫家也加入了“南下”“進城”的行列,這使得“青黃不接”的農民畫創作隊伍再次遭遇挫折。

三、城鎮化進程下農民畫可持續發展的對策思考

(一)活的生態村落的保護

在城鎮化的進程下,政府應該下大力氣保護一些有地方特色的典型的文化古村落。這一保護,應是一種“活的”保護,是個有機生長的過程。保護,不僅僅是村落物質形式的簡單保留,還應該有文化的傳承,民俗風情的沿襲,并隨著社會生活不斷變遷演進,所不斷的加入的一些新的元素、新的內容。以鄉土村落為土壤,以民間藝術為根基,扎根其中,保留地方性的民俗特色,體現民族精神,使得農民畫獨具民俗風情與鄉土氣息;與時俱進,融入時代內容,把握時代主旋律,才能使得農民畫具有現代氣息,煥發新的生機活力,成為強而有力的一種文化品牌。農民畫生于土地,長于士地,鄉土村落與時代氣息的巧妙結合的活的生態村落,將為農民畫在城鎮化進程下的成長與發展提供了豐厚養分與良好平臺。

(二)材料語義的就地開發

從材料著手,對材料語義的就地開發及有效利用,各地的農民畫能籍此形成獨立的、別具特色的藝術風貌及發展方向。以龍門農民畫為例,龍門盛產竹子,毫不夸張的說,全國四分之一的牙簽都產自龍門。同時,龍門又是“三大農民畫鄉”之一,曉譽中國。因此,在第七屆中國(深圳)國際文化產業博覽會中,廣東惠州龍門縣以“文化龍門一中國龍門農民客廳”為主題,把龍門農民畫元素,結合龍門所盛產的竹材質,進行大膽嘗試,制作成家居用品,打造成農家客廳。“龍門農民客廳”中的每一件家居單品,皆為竹制,且對農民畫的風格氣質進行了很好的轉譯,飽含強烈的地域特色,使充滿鄉土氣息的龍門農民畫活化了,“立”起來了,向觀眾展示了不一樣的龍門,不一樣的“農民畫”,產生了令人驚喜的效果。

(三)鼓勵創新和加強產權保護

在鼓勵創新方面,要細心觀察摸索新的鄉村視角,從鄉村的角度來觀察新農村的新發展變化,尋求新的時代題材。龍門農民畫以“南蠻文化”作為獨特的文化視角,展現對“南蠻文化”大膽與開創融合的文化精神的探索,便很好的回應了這一觀點。我們應該清楚的看到農民畫的受眾已經發生變化,現代的農民畫,已經由“對自己說”的自敘轉向“對他人說”的講述。這些受眾往往是市場購買者、藝術界的人士。只有說出“方言”,也就是地方特色,才有人聽著覺得有味道。不要怕土氣,士氣的農民畫創作和洋氣的衍生產品的開發,才能讓讓農民畫走上產業化發展之路。在加強產權保護方面,鼓勵農民的知識產權意識。申請外觀專利等。文化局、宣傳部等部門,應幫助指導農民畫進行市場推廣版權維護等,提高農民畫的作品聲譽和社會形象。這一點,惠州的龍門農民畫博物館的建立就是最好的見證。

(四)快樂健康的創作心態

新生代的農民比上一代的農民更有廣闊的藝術視野和藝術精神的追求。但無論是新老農民,他們對鄉土的眷戀、對傳統道德的歌頌、對田園生活的向往、對現代生活的追求都是一致的,他們的審美理想、審美觀點和審美情趣也是一致的。

為新生代的農民創造良好的藝術氛圍,弘揚具有傳統民俗,地域特色和民族精神的社會氣質,才能使得創作者從中有所感悟,充滿對生活原始的熱情,發掘中國農民畫的原始的力量和純樸的美,以快樂健康的創作心態去創作。按照習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神,始終堅持以農民的生產、生活為中心的創作導向;要遵循農民畫的創作規律,按照農民的審美理想、審美觀念和審美情趣進行創作;要跟隨時代進行創新,才能創作出無愧于時代的優秀農民畫作品。⑧

(五)培養新農村的新畫家

中國的農民畫是在特定的歷史下成長起來的鄉藝術。在失去過去集體經濟的支撐,暴露在在城市化進程之后,培養新農村的新畫家的任務任重而道遠。于政府而言,政府應積極引導,形成良性的農民畫發展機制。以惠州龍門農民畫為例,龍門縣縣政府在人才培養方面提出“三化”,普及化、市場化、產業化來夯實人才基礎。“一十百千萬”工程,“一每個鄉鎮文化站和每所中小學都有農民畫輔導興趣小組。“百”,培養出100名繪畫愛好者。“千”,培養出5000個骨干創作分子,“萬”,一萬名繪畫愛好者。農村畫家也出現了工作室、展覽會甚至經紀人。于高校而言,有責任積極培養農民畫家和建立農民畫的理論和學科研究隊伍,進行學術交流活動。于個人而言,應深深根植鄉土生活,培養創作靈感。第一第二代農民畫家大都是地地道道的農民,對于鄉土有著固有的情節與切身的經驗體會。而新生代的農民畫家,許多生產勞作的經驗感受都是間接地,這就意味著需要花更多的時間,更大的力氣,其感受體會鄉土生活,積累素材,激發創作靈感。

★基金項目:惠州學院科研創新團隊培育項目《引地方文化資源育地方創新型設計人才》(項目編號:hzu201712)、惠州學院教學質量工程《視覺傳達設計教學團隊》(項目編號:TD2019005)、《視覺傳達設計特色專業》(項目編號:TS2019003)。注釋:

①劉斐,郭翔.“農民畫”繪出中國城鎮化進程中的一抹鄉愁.新華網,2015-11-15.http://news.xinhuanet.com/politics/201511/15/c_1117146013.htm.

②黃治成,謝先良。鄉情嶺南——龍門農民畫發展考察[N].美術報,2010-08-07(第七版).

③徐靜,關于當前中國農民畫創作的思考[N].中國藝術報,2015-02-13(第五版).

參考文獻:

[1]鄭士有,奚吉平.中國農民畫考察[M].上海:人民出版社,2014.

[2]左漢中,李小山.中國現代美術全集——農民畫[M].長沙:湖南美術出版社,1998.

[3]熊甲艷.消失的鄉村視角——農民畫研究[D].北京:中央美術學院,2012.

[4]王淑蘭,丁占勇.新形勢下中國農民畫的發展走向與思考[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2015(05).

[5]李芳.龍門農民畫發展對策探索[J].惠州學院學報(社會科學版),2015