基于核心經驗的幼兒園本土農民畫課程實踐與思考

摘? 要:幼兒園課程資源的開發、課程的建設離不開本土的文化,課程內容的建構和課程資源的選擇應該建立在本土文化的基礎上向外擴展,學習應該從本土文化到地域文化,再走向多元文化的融合。因此,立足幼兒園實際,扎根本土文化,基于幼兒核心經驗的本土化農民畫課程實踐有著深厚的意義和價值。

關鍵詞:核心經驗;本土農民畫;課程實踐

《幼兒園教育指導綱要》指出:充分利用社會資源,引導幼兒實際感受祖國文化的豐富與優秀,感受家鄉的變化和發展,激發幼兒愛家鄉、愛祖國的情感。《3-6歲兒童學習與發展指南》建議:帶幼兒觀看或共同參與傳統民間藝術和地方民俗文化活動。因此,幼兒園課程資源的開發、課程的建設離不開本土的文化,課程內容的建構和課程資源的選擇應該建立在本土文化的基礎上向外擴展,學習應該從本土文化到地域文化,再走向多元文化的融合。為此,筆者提出了幼兒園本土農民畫課程的實踐與思考。

文中提到的本土農民畫課程就是以筆者家鄉舞陽的非物質文化遺產農民畫為課程資源的本土化“課程”。討論的核心經驗重點是幼兒美術領域的核心經驗,感受美、欣賞美、表達美。通過查閱資料,問卷調查,發現以幼兒美術領域核心經驗為基礎的本土文化農民畫課程研究較少。因此,立足幼兒園實際,扎根本土文化,基于幼兒核心經驗的本土化農民畫課程實踐有著深厚的意義和價值。本文從三個方面闡述與思考:一、本土農民畫課程的開發實踐;二、本土農民畫課程中幼兒核心經驗的發展;三、本土農民畫課程的思考。

一、本土農民畫課程的開發實踐

結合《指南》精神,在教學實踐中不斷尋找舞陽農民畫與幼兒美術的共同點,嘗試將舞陽農民畫本土文化特色融入到幼兒園五大領域課程中,讓幼兒感悟優秀的傳統文化,感受本土民間藝術獨特的美,培養幼兒的想象力、創造力和審美情趣,提升幼兒的美育實效。

(一)初步嘗試設計農民畫系列課程

從社會、音樂、藝術領域挖掘課程資源,設計三聯課:社會領域《舞陽特色——舞陽農民畫》、音樂領域《農民畫》rap表演、美術領域舞陽農民畫《我為風箏穿花衣》等系列活動。旨在讓幼兒了解、感受傳承舞陽的民俗傳統文化,激發幼兒熱愛家鄉熱愛民間文化的情感。

(二)深入實踐十二生肖主題農民畫課程

在班級主題活動開展的基礎上,我們開始進行十二生肖主題農民畫課程探究,我們從幼兒喜歡的動物著手,尋找舞陽農民畫中關于十二生肖動物的元素,研討開展課程。

(三)科研引領推動本土課程發展

在開發舞陽農民畫課程的基礎上,我們開始思考如何形成特色,從理論、實踐等層面提升幼兒園園本課程的品質,于是從教科研入手,定位到農民畫背景下的創意美術課程特色。我們申報了省級農村應用性課題《基于幼兒發展的創意美術課程開發與實踐研究》,已順利結項形成一定的成果,課題研究加快了本土化農民畫課程的研究進程。

(四)精心創設和孩子對話的本土化環境

《綱要》指出:環境是重要的教育資源,應通過環境的創設和利用,有效地促進幼兒的發展。因此,我們精心創設與本土化農民畫課程文化相適合的環境,讓環境和幼兒對話。首先,用舞陽農民畫統一幼兒園文化視覺形象,幼兒園所用標識、圖標、文件封面都用農民畫風格呈現;其次,在幼兒園環境中處處彰顯農民畫風格,農民畫長廊、農民畫創意墻飾等。此外,在班級開設農民畫特色區角環境,投放多元材料,讓幼兒欣賞、感受、表達農民畫的美。

二、本土農民畫課程中幼兒核心經驗的發展

(一)創設情境引發感知美的經驗

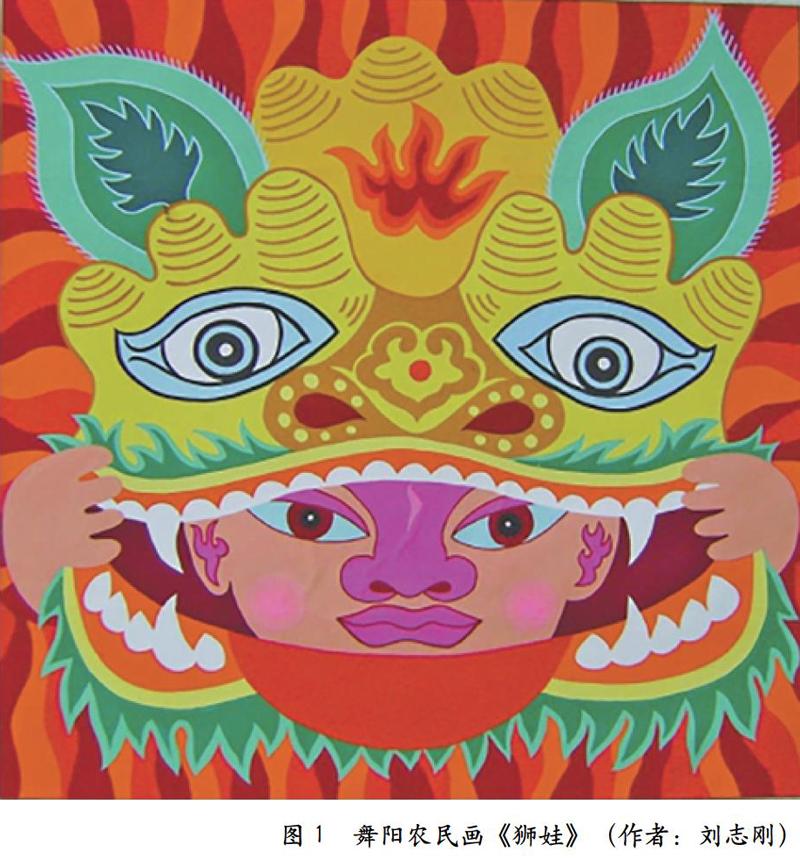

農民畫的一大特色就是反映當地民間風俗。畫家用質樸的筆法、亮麗的色彩描繪著豐富多姿的生活習俗與民間文化,在夸張的點線之間,處處洋溢著畫家對鄉土的熱愛和眷戀之情。農民畫《獅娃》(如圖1)這幅作品就來源于舞陽當地的民俗文化生活:每年正月十六,四鄉八堡的鄉親們都涌進城里來,舞龍的、耍獅的、踩高蹺的、推旱船的、扭秧歌的、耍肘閣的……一時間鑼鼓喧天,旌旗招展,人聲鼎沸。一個扮小獅子娃的孩子,紅撲撲的臉煞是可愛,他搖頭擺尾,張牙舞爪,很是威猛。而今的元宵節這樣的場面可能孩子能看到的越來越少了。于是我們就把舞龍耍獅的民間藝人請進幼兒園,讓孩子們親身感受,親自體驗這樣熱鬧的場景,從而獲得對藝術作品的美的感知。

在舞陽農民畫《獅娃》活動中,打破了原有傳統美術活動先欣賞、再談感受、接著作畫的模式。老師基于幼兒美術的核心經驗設計課程,首先創設了情境讓幼兒觀看,激發幼兒學習的興趣欣賞美;然后讓幼兒穿上小獅娃的服裝參與表演,獲得直接經驗感知美;再次出示上述《獅娃》這幅作品,讓幼兒從色彩、造型、構圖等方面讓幼兒說一說:你覺得這幅畫美嗎?美在哪里?給你什么感覺?最后讓孩子選擇自己喜歡的色彩可以畫一畫,也可以用輕粘土做一做獅娃,進而創造性地表達美。在一系列的活動中孩子們感知美的經驗得到了發展。

(二)融合領域知識捕捉表達美的經驗

民間美術多表現喜慶吉祥的內容,反映著中華民族傳統的審美理想。舞陽農民畫《鬧春》(如圖2)就是描畫著這樣一個畫面:開心玩花車,紅紅火火鬧元宵。來啦,來啦!快看,快看!豐收年景春來早,佳節親友大團圓。改革開放新時代,和和美美新生活。扭吧!跳吧!唱吧!笑吧!在生活中幼兒除了更多地通過模仿生活的游戲以外,便是運用繪畫、歌舞等藝術語言來再現自己的所見所知,以表達自己對美好事物的認知、理解和喜愛之情。在舞陽農民畫《鬧春》活動中,我們嘗試融入音樂、舞蹈、體育鍛煉等知識,讓幼兒生發想象。

在設計活動中,老師首先選擇音樂《豐收年》,讓幼兒表演舞蹈,感受和欣賞夸張優美的動作;其次,進行集體表演舞蹈,可以相互學習與模仿動作;然后,讓幼兒欣賞作品《鬧春》;最后,引導幼兒參與語言活動《我也在鬧春》、音樂活動舞蹈表演《豐收年》、創意美術活動《春樂》。幼兒通過親身體驗,獲得對美的感知,進而激發表達美的欲望,使幼兒作品表達的方式呈現出不一樣的美。

(三)以童趣誘發創造美的經驗

豐富多彩的民間歌謠一直是舞陽農民畫創作的主題。農民畫《小饞妞》(如圖3)就是作者從幼兒感興趣的童謠入手創作的一幅經典作品。

在設計活動中,我們首先從民間童謠導入,用舞陽方言唱誦:“羞羞不著癩,臉上長了個馬齒莧,不來不來怪涼快,哈哈哈!”幼兒特別喜歡;然后讓幼兒欣賞小饞妞作品中好玩的地方,激發幼兒對夸張的認識興趣;然后讓幼兒創作自己心目中的小饞妞。幼兒在這個過程中創造美的經驗得到了很好的發展。

三、本土農民畫課程的思考

畢加索說:“我能用很短的時間就畫得像一位大師,但我要用一生去學習畫得像一個兒童。”基于幼兒的視角,開展本土農民畫的實踐尤為重要。目前,在基于幼兒核心經驗的本土農民畫課程實踐中,筆者感覺需要相關課程專家團隊的深入指導,組建教研團隊,讓本土化課程建構更趨科學化、系統化、趣味化,更加適合孩子的發展,同時凸顯地方特色。

(一)從成人視角到兒童視角的轉變

在深入實際的過程中,發現教師對農民畫的解讀存在一定的困難,如何才能把農民畫與幼兒園的課程有機結合,適合孩子、變成生動有趣的游戲活動?這些讓我們思考的問題,在一次次的園本教研中,似乎找到了答案。當老師選擇一幅作品時,首先,應該思考作者的創作背景,從情感上與作家產生的共鳴,才能更好地領悟作品的內涵,才能挖掘出適合幼兒的內容和創新點;最后,從兒童的視角看作品是否與幼兒的生活貼近;最后確定作品內容設計活動,初步嘗試從成人視角到兒童視角的轉變。

(二)從關注課程本身到關注教師發展的轉變

舞陽農民畫絕不是原生性民間藝術的就地封存,而是根植于傳統民間藝術這片沃土、同時汲取現代藝術營養的新的創造。因此,教師的認識水平直接關系到課程的實施和推進。在實踐中,發現不同年齡的教師對農民畫的理解是不同的,于是,需要重新調整思路,也要讓教師親身體驗、親自創作、直接參與農民畫創作團隊,進而激發對農民畫審美欣賞的興趣,助推本土農民畫課程的開展,完成從關注課程本身到關注教師發展的轉變。

(三)從建構單一領域知識到融合多領域知識的轉變

舞陽農民畫集中原美術之大成,在表現內容上極其豐富,傳說、故事、民俗、節慶、廟會、農村生活等都是其創作的主題,可以稱得上是民間文化的百科全書。因此,我們要讓孩子用自己的語言讀懂農民畫這本民間文化的百科全書,放手讓孩子自由創作自己的農民畫故事,去講一講、演一演、唱一唱、做一做,從而建構從單一領域知識到融合多領域知識的轉變。

參考文獻:

[1]教育部基礎教育司組織編寫.《幼兒園教育指導綱要(試行)》解讀[M].南京:江蘇教育出版社,2002.

[2]屠美如.兒童美術欣賞教育研究[M].北京:教育科學出版社,2001.

[3]孔起英.學前兒童美術教育[M].南京:南京師范大學出版社,2010.

[4]孔起英.幼兒園美術領域教育精要[M].北京:教育科學出版社,2015.

[5]中華人民共和國教育部,制定.3-6歲兒童學習與發展指南[M].北京:首都師范大學出版社,2012.

[6]華愛華.對幼兒美術學習與發展“核心經驗”的研究與思考[J].東方寶寶·保育與教育,2017(8):4-10.

[7]劉魁立.民俗中國[M].北京:中國社會出版社,2009.

作者簡介:蔡葵花,漯河市基礎教育教學研究室副主任、副教授。