肥胖型中學生身體活動促進模式構建及實證研究

張月恒,汪君民

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇某中學的180名肥胖型中學生作為研究對象,研究中排除了因為代謝、內分泌、遺傳、藥物、中樞神經系統疾病等原因造成的肥胖。研究中,所有研究對象共180名,男生126名,女生54名,所有學生的年齡均在12歲至15歲,平均年齡為(13.6±1.0)歲。所有學生以及家長都為自愿參與,且簽署了知情同意書。采取隨機分組的方式,將180名肥胖型中學生分成觀察組與對照組,每組均為90名,兩組中學生的年齡、性別以及身高體重等方面均沒有明顯的差異性,可以進行對比(P>0.05)。

1.2 方法

首先,測量180名參與研究的肥胖型中學生的身高和體重;對所有學生進行問卷調查。其次,身體活動促進模式為每日應進行至少累計60分鐘的中高強度身體活動,包括每周至少3天的高強度身體活動和增強肌肉力量、骨骼健康的抗阻活動。身體活動包括學習、家務、 休閑活動、體育運動以及健身和健康為目的的身體鍛煉。每日屏幕時間限制在2小時內,并減少持續久坐行為。為完成對學生身體活動的問卷調查,設計了《24小時身體活動記錄表》,調查并記錄研究對象每15分鐘的身體活動類型,持續1周的時間。

2 肥胖型中學生身體活動促進模式構建

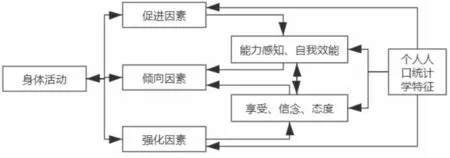

中學生身體活動促進模式針對青少年群體設計,本文針對肥胖型中學生的特點,基于社會認知、期望價值等多元理論,形成以人口統計學特征為基礎,傾向因素、促成因素和強化因素為中間環節的身體活動促進模型。模型如下圖所示:

其中,促進因素是促使肥胖型中學生有能力參與身體活動的各項因素,主要包括環境和生物因素,環境因素是促進中學生身體活動參與的各項環境條件,包括健身設施、健身場所等;生物因素主要包括健康狀況、動作技能、運動技能等指標。傾向因素是指促進肥胖型中學生積極參與身體活動的因素,主要包括能力感知、自我效能以及享受、信念、態度等情感體驗。強化因素是指肥胖型中學生通過社會環境獲得的身體活動的鼓勵和支持。

圖一 肥胖型中學生身體活動促進模型

在實踐中,要基于肥胖型中學生身體活動促進模型,實現基于身體促進模型的肥胖型中學生身體活動促進“路徑”。一是要肥胖型中學生樹立積極的自我認識和情感體驗,通過有規律的身體活動,養成積極健康的生活方式;二是積極構建可以提供肥胖型中學生參與身體活動的場所,同時根據肥胖型中學生的身體狀況,構建符合肥胖中學生特點的運動類型、運動技

能等;三是父母、教師、同學需要給予肥胖型中學生足夠的支持和鼓勵,通過傾向因素提高中學生的認知水平和情感體驗。

3 肥胖型中學生身體活動促進模式實踐結果

3.1 身體活動促進模式對肥胖學生身體形態指標的影響

通過肥胖型中學生身體活動促進模型的干預和實踐,在對180名學生為期12周的指導和干預下,所有學生的身高都有所變化,但是變化不明顯,無統計學意義。通過分析可知,中學生正處于生長發育階段,較短時間的干預難以較好的體現出作用,對身高增長無明顯的作用。而經過12周的干預,學生的體重有了較為明顯的改變。觀察組中干預前男生的平均體重為74.15kg,而干預后男生的平均體重下降為68.55kg,下降了5.6kg(7.55%);觀察組中干預前女生平均體重為72.06kg,干預后平均體重為64.15kg,下降了7.91kg(10.98%)。而對照組中,男生與女生的平均體重均有所增長,為學生身體體重自然增長的現象。通過分析各項數據發現,在實施運動干預后,觀察組的男生與女生的體重都有了明顯的下降,差異明顯。由于增加了觀察組學生的身體活動,消耗了身體更多的能量,減少了身體脂肪的堆積,同時借助于身體運動有效的改善了骨骼肌量,加速了身體的代謝,從而導致觀察組學生體重明顯下降的現象。具體數據如表1所示。

表1 身體活動促進模式運用對身體形態指標情況

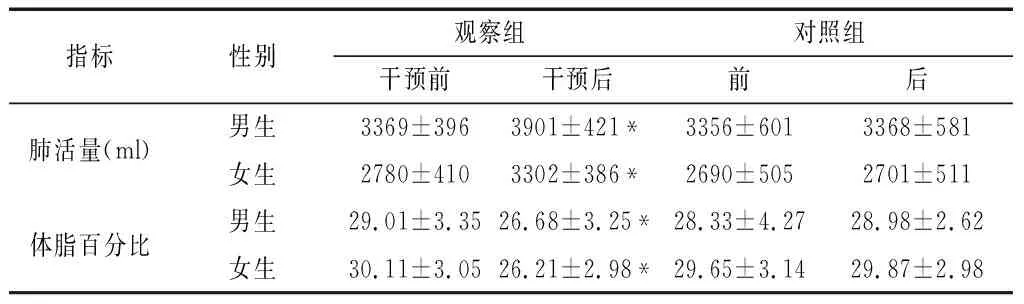

3.2 身體活動促進模式干預對肥胖學生身體機能指標的影響

學生身體機能指標中,肺活量能夠有效體現出人體的最大攝氧水平以及心肺功能。觀察組中,干預前男生的肺活量為3369ml,干預后的肺活量為3901ml,差異顯著(P<0.05);女生在干預前的肺活量為2780ml,干預后的肺活量達到了3302ml,改變非常明顯(P<0.05)。根據眾多研究結果可知,超重、肥胖都能夠導致肺功能下降,有氧運動則有助于提升肥胖型人群的肺功能。目前,肺通氣功能主要借助于肺活量進行判斷,肥胖型中學生普遍存在肺活量較低的情況,主要是肥胖引起了呼吸道通氣的障礙,過多的脂肪堆積在肺部周圍,導致肺部遭受到擠壓,抑制了肺部的舒張,嚴重的降低了呼吸肌的功能水平。而借助于身體活動能夠消耗肺部周圍的脂肪,減輕肺部的擠壓水平,提升肺活量。在表2中,對照組男生、女生的肺活量在實驗前后沒有明顯的改變(P>0.05)。體脂百分比主要是身體中脂肪的含量在總體重中的占比,能夠體現出人體中脂肪的含量情況。在表2中,觀察組男生和女生在干預后,體脂百分比均有了較大的改善,且差異明顯(P<0.05),尤其是女生,下降得更為顯著。而對照組學生前后變化不大,無統計學意義(P>0.05)。通過分析可知,實驗中干預主要以有氧運動為主,提升他們的身體代謝能力,加速了脂肪的消耗,進而降低了他們身體中脂肪的含量。

表2 身體活動促進模式干預對身體機能指標情況

3 結論和建議

3.1 結論

連續12周的身體活動促進模式干預對于肥胖型中學生而言有著較為樂觀的作用,不僅減輕了重量、降低了體脂百分比,同時還提高了肺活量、活動能力以及身體機能素質。身體活動促進模式的運用不僅能夠在短期內提升肥胖型學生的體能,更能夠改善他們的不良生活習慣,引發他們身體活動的興趣。

3.2 建議

1.在推動我國青少年健康計劃時,需要涵蓋個人、家庭、學校等各項官方,實施整體干預,充分聯系各方因素和交互效應,從而最大程度的提升青少年的身體活動水平,改善他們的健康水平。

2.無論是理論研究,還是實踐研究,都應該基于青少年生長發育規律開展,需要了解不同的年齡、性別的青少年的身體活動情況、影響因素、特征與規律,從而有針對性的制定出不同年齡段、不同性別的干預措施,進行科學干預。

3.鼓勵家長的參與,聯動學校與家庭為學生構建良好的身體活動支持環境,引導學生參與到各種身體活動中。第四,重視青少年久坐的危害性,針對青少年的久坐行為與身體活動采取相關解決措施,讓學生適當使用電腦、電視、手機,多進行身體活動。