甘肅定臨高速公路棄土方案設計

高慧,梁嘉

(1.中交第二航務工程勘察設計院有限公司,湖北 武漢 430000;2.武漢市給排水工程設計院有限公司,湖北 武漢 430000)

定臨(定西—臨洮)高速公路是甘肅省“十三五”公路發展規劃中定西市“三縱兩橫”高速公路主骨架之一。起點(AK0+000)與擬建通渭至定西高速公路相接于定西縣內官營鎮新莊門,終點(AK70+884.131)與G75蘭海(蘭州—海口)高速公路蘭臨(蘭州—臨洮)段相接于臨洮縣洮陽鎮南園村,是連霍(連云港—霍爾果斯)與蘭海高速公路的聯絡線。路線總體走向為自東向西,連接甘肅天水、平涼、慶陽及寧夏等地,通往中南部臨夏、甘南、青海等地。由2個標段組成,其中第1標段(AK0+000—AK32+821.614)由中交第二航務工程勘察設計院有限公司設計。該標段采用全立交、全封閉、控制出入的雙向四車道高速公路標準建設,設計速度80 km/h,路基寬25.5 m;橋梁與路基同寬;隧道凈寬10.25 m,凈高5.0 m;汽車荷載等級為公路-Ⅰ級;特大橋采用的設計洪水頻率為300年一遇,大(中、小)橋、涵洞和路基采用的設計洪水頻率為100年一遇。

1 第1標段總體棄方情況

該標段處于隴西黃土高原的西部,構造格架多屬中、新生代丘陵,區內黃土廣泛覆蓋,溝壑縱橫,梁脊起伏,地勢中間高,以內官黑山為界,定西段向東北傾斜,臨洮段向南傾斜。地形較破碎,樹枝狀水系較發育,海拔1 600~2 500 m,相對高差一般小于300 m。總體呈現黃土梁峁丘陵地貌景觀,在黃土峁梁區的沖溝中,滑坡、溜塌、崩塌、碎落等不良地質現象不發育,較大溝谷兩岸發育不對稱、不連續的洪積堆積階地,溝谷溝床縱坡較小,一般小于6‰,溝床較寬,不具備爆發大型泥石流的地形條件。

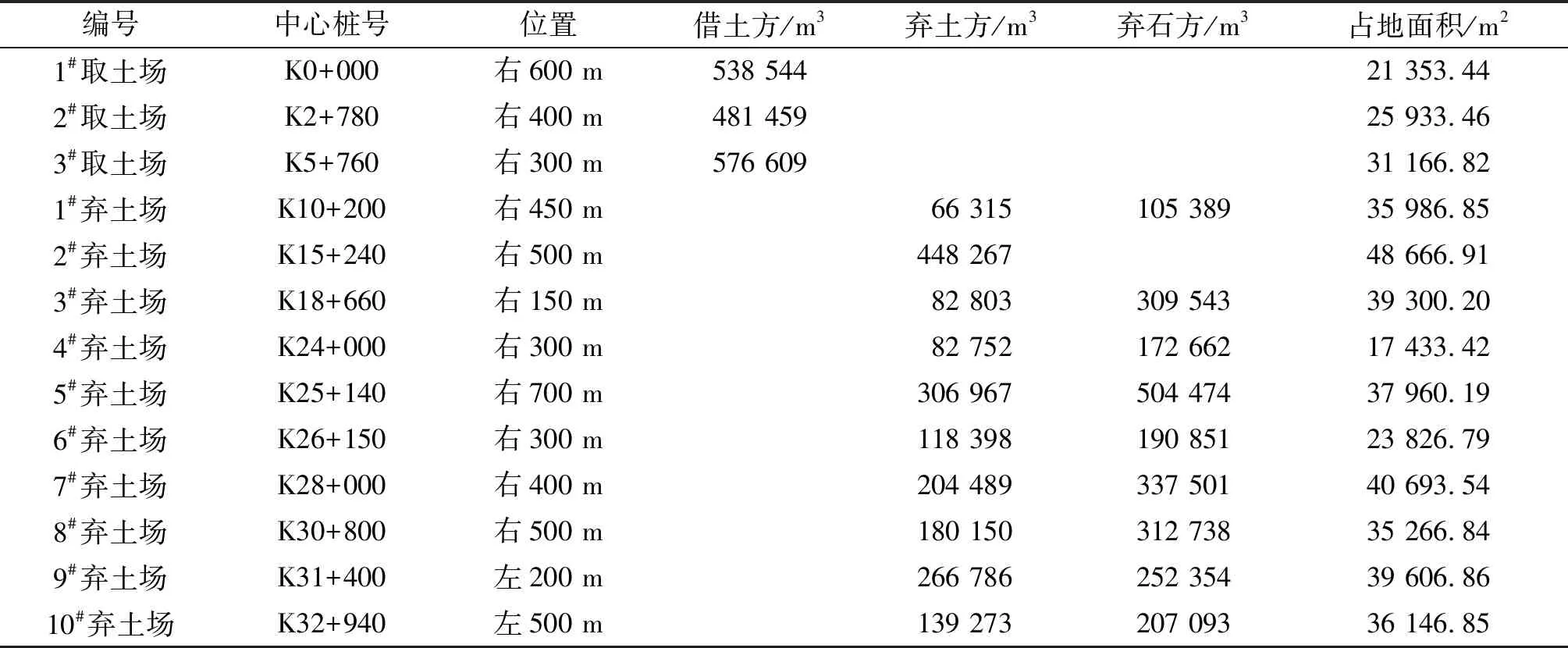

該標段全線挖方441.7 萬m3,填方294.37 萬m3,棄方250 萬m3,沿線棄隧道洞碴67.2 萬m3,路線總棄方約428.9 萬m3。為避免破壞原有植被,保護黃土地區脆弱的生態環境,全線取、棄土場均集中設置,共設置棄土場10處、取土場3處(見表1)。

表1 定臨高速公路第1標段取、棄土場設置情況

2 第1標段總體棄方方案設計

2.1 棄方施工便道

(1) 盡量利用沿線機耕通道。沿線原有機耕通道除局部地段存在斷頭現象外,其余基本貫通。路基寬度為滿足施工車輛需求,一般為3.0~4.5 m,最大縱坡15%,以碎石路面為主。考慮項目施工期間大量重載車碾壓,以確保工期為前提,同時造福當地百姓,完成高速公路施工后還路于民,保證沿線村民出行環境,將機耕通道恢復并拓寬至4.5~5.5 m,路面結構層主要為20 cm C25水泥砼面層+20 cm水穩砂礫基層。在地形受限的情況下,將機耕通道設置于路基邊坡平臺上。

(2) 路線下穿蘭渝鐵路路段做好橋墩防撞設計,如采用防撞墻、外包等方式。

(3) 便道處于危險地段(如臨邊、臨空等)時設置防護措施,如砌石護欄、波形護欄等。

2.2 棄土場位置選擇

綜合考慮項目地形地貌、生態景觀環保要求、集中棄土場與路基段相對位置關系、棄土場方量與實際儲量、主線路基排水要求、便道情況及當地水利部門的意見選擇棄土場位置。該標段棄土場均設在不流水的干溝或支溝處,棄土場邊坡不陡于1∶1,棄土后進行必要的整平、綠化和防護,以防水土流失。

2.3 棄土場設計

為提高棄土場自身穩定性,大部分棄土場設計中增設坡腳處攔渣墻;原溝底設置卵礫石盲溝以排出原溝底積水;為減少水土流失,棄土場頂面采取中間高四周低的方式,四周設置排水溝排出表面匯水。棄土場棄土完成后,堆場頂面及四周做好復耕綠化處理。對設置于溝谷中的棄土場,重點做好防、排水設施布置,其泄水能力根據溝谷匯水面積計算,在棄土場四周或平臺頂設置排水溝,在坡口處設置片石砼擋渣墻或護坡,地基鋪筑卵礫等透水材料。下面以9#棄土場為例,對棄土場的平、縱、橫、擋渣墻(護腳)、排水等進行設計。

2.3.1 9#棄土場地質情況

9#棄土場所處片區地質主要為第四系(Q)松散層,以黃土、砂、礫石為主。全新統(Q4):以沖積,洪積為主,在河谷區、盆地內主要為黃土狀粉質黏土、粉土及砂礫石;黃土塬區的深切溝谷下部為淺褐色黃土,粉土狀,含大量碎礫石、砂,常變現為互層產出,具一定的水平層理,層厚沒有規律,變化較大,一般數米,最大數十米(見圖1、圖2)。

圖1 Q4沖積黃土(AK32+700)

圖2 Q4沖擊砂礫層

2.3.2 9#棄土場的平面位置

9#棄土場位于該標段AK31+400左側200 m處,屬于定西市漫洼鄉龍金村(見圖3)。該棄土場主要用于堆放AK30+000—AK31+200路基棄方及豹子溝隧道棄渣,占地面積為39 606.86 m2,設計棄方量約52萬m3。

圖3 9#棄土場平面位置示意圖

2.3.3 棄土場方案確定

9#棄土場的選址位于沖溝內,根據以往經驗,棄土場方案主要有圖4所示兩種形式。其中:方案一采用緩坡的形式堆置棄土,主坡面的坡率為1∶5,坡腳采用擋渣墻,坡面植樹綠化;方案二采用平臺+放坡的形式堆置棄土,每級平臺寬度和邊坡高度不定,根據實際情況調整,邊坡坡率為1∶1.5~1∶2.0,坡腳采用擋渣墻,臺階坡面植樹綠化。9#棄土場設計主要考慮順溝棄土,以現有機耕通道高程為控制高程,左側順溝棄土長度約500 m,右側順溝棄土長度約380 m。經綜合比較(見表2),采用方案二。

圖4 9#棄土場備選方案

表2 9#棄土場設計方案比選

2.3.4 棄土場設計

(1) 擋渣墻設計。為保證棄土場整體穩定性,在棄土場邊坡坡腳設置高3.0 m、寬1.5 m的擋渣墻(護腳,見圖5)。擋渣墻主要考慮采用穩定性和整體性好的重力式片石砼擋土墻,擋土墻高度根據棄渣后實際情況調整,以3 m高為主。

圖5 擋渣墻大樣圖(單位:cm)

(2) 棄土場方案。根據現場實際踏勘結果,當地山體大部分被開挖呈階梯狀,階梯平面上根據季節種植農作物或樹木。因此,棄土場縱斷面設計中考慮階梯理念,采用平臺+放坡的形式,對整個棄土場穩定性有利。以9#棄土場中一個典型剖面[見圖4(b)]為例,棄土場棄土后形成的填方邊坡共7級,第1級平臺寬32 m,邊坡高10 m,邊坡坡率1∶1.5;第2~5級平臺寬50 m,邊坡高10 m,邊坡坡率1∶1.5;第6級平臺寬25 m,邊坡高10 m,邊坡坡率1∶1.75;第7級平臺寬10 m,邊坡高12 m,邊坡坡率1∶2.0;坡腳設置高3.0 m、寬1.5 m的擋渣墻,以保證棄土場整體穩定性。棄土場坡面采用單向排水,在棄土場外圍設置排水溝,棄土場排水溝中的水流匯入主線排水系統。

(3) 排水設計。黃土地區路基路面排水設計應防、排、疏相結合,設置完善的防、排水系統。棄土場施工前,結合地形及設計圖中的永久排水系統做好臨時排水系統,將臨時與永久相結合,使棄土場范圍內的水流可迅速排走。同時在棄土場施工中對棄土場及臨時排水設施進行觀測。

(4) 其他設計。該項目范圍內河流主要為暴雨補給型,地表水徑流量豐、枯季節懸殊,60%~80%的年徑流量集中在夏、秋季節。地下水補給來源主要為大氣降水入滲、渠系滲漏和灌溉水回滲、河水入滲(洪水期)及相鄰層位地下水徑流補給等。為避免在暴雨沖刷情況下影響棄土場的穩定,當棄土石料中含有難風化且粒徑較大的石塊時,將其敷設在棄土場底部,從下層往上層逐層壓實棄土,壓實度不低于85%。現場石料較少時,采用在棄土場底部敷設管涵等措施將水迅速排走。管涵敷設斷面見圖6。

圖6 排水管涵敷設斷面

2.4 棄土場生態恢復

棄土場設計首先要與環境保護相結合綜合考慮,選址時要確定其封場之后的用途(如設置景觀平臺、小型停車區等),不能進行綜合利用的棄土場必須進行生態修復。

(1) 棄土場的設置與標段所有土石方數量、土石方施工時段、施工標段劃分和取、棄土場利用進行統籌考慮,最大程度控制取、棄土場的用地規模,減少取、棄土場的水土流失,保護原始生態。

(2) 棄土場的生態恢復設計遵循簡潔、易養護的原則,建立與項目地形地貌相一致的植被景觀或生態系統。

3 棄土場穩定性分析

根據地質勘探報告,該項目所在地區粉質黏土土體荷載為19 kN/m3,粘聚力為18.8 kPa,內摩擦角為0.65°。棄土場為臨時工程,穩定性計算中只考慮土體自重,不考慮附加荷載。借助理正軟件進行計算,得:最不利滑動面滑動圓心=(6.207,28.927) m;滑動半徑=29.580 m;滑動安全系數=1.512;總下滑力=1 197.580 kN;總抗滑力=1 811.099 kN;土體部分下滑力=1 197.580 kN;土體部分抗滑力=1 811.099 kN。棄土場整體穩定性滿足規范要求。

4 結論

(1) 在具有特殊生態環境和地理環境的甘肅黃土地區高速公路建設中,需在項目規劃、設計、施工階段采用靈活的設計開發思路并采取措施,在盡量減少對沿線生態環境永久性破壞的基礎上,實現總體路線走向與沿線環境相協調、公路建設與生態環境保護相協調,最終實現地理、人文、經濟、生態的和諧統一。

(2) 在資金允許的情況下,黃土河谷地區的高速公路線位應以橋隧為主,盡量避免大量廢方。

(3) 高填方的棄土場施工前,應結合地形及設計圖中的永久排水系統做好臨時排水系統,將臨時與永久相結合,使棄土場范圍內的水流可迅速排走,邊坡應隨填隨護,防止集中水流沖毀棄渣。