“民間再出發(fā)”:論解放區(qū)文學的連環(huán)畫改編

趙樹勤,雷梓燚

抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,大批知識青年奔赴延安解放區(qū),投身于全民族抗日的浪潮中,創(chuàng)作了許多獨具民族化、大眾化特色的文藝作品,解放區(qū)文學空前繁榮。中華人民共和國成立后,隨著解放區(qū)文學改編熱潮的興起,其連環(huán)畫改編呈現(xiàn)出令人驚嘆的繁茂局面,幾乎所有的代表作品都被改編成形式各異的連環(huán)畫。縱觀既往解放區(qū)文學的研究,多集中于作家作品和文藝思潮的解讀,如村干部、農民和婦女形象研究,解放、抗戰(zhàn)、土改主題研究,以及對民俗、政治、大眾化等問題的探討,鮮有學者關注其作品的連環(huán)畫改編,尤其是這種改編所蘊含的文藝民間性的再度掘進。因此,將連環(huán)畫改編及其民間性特色納入解放區(qū)文學的研究視野,不僅能拓展該研究的學術空間,也能為民間性、大眾化問題的探尋提供新的思路。

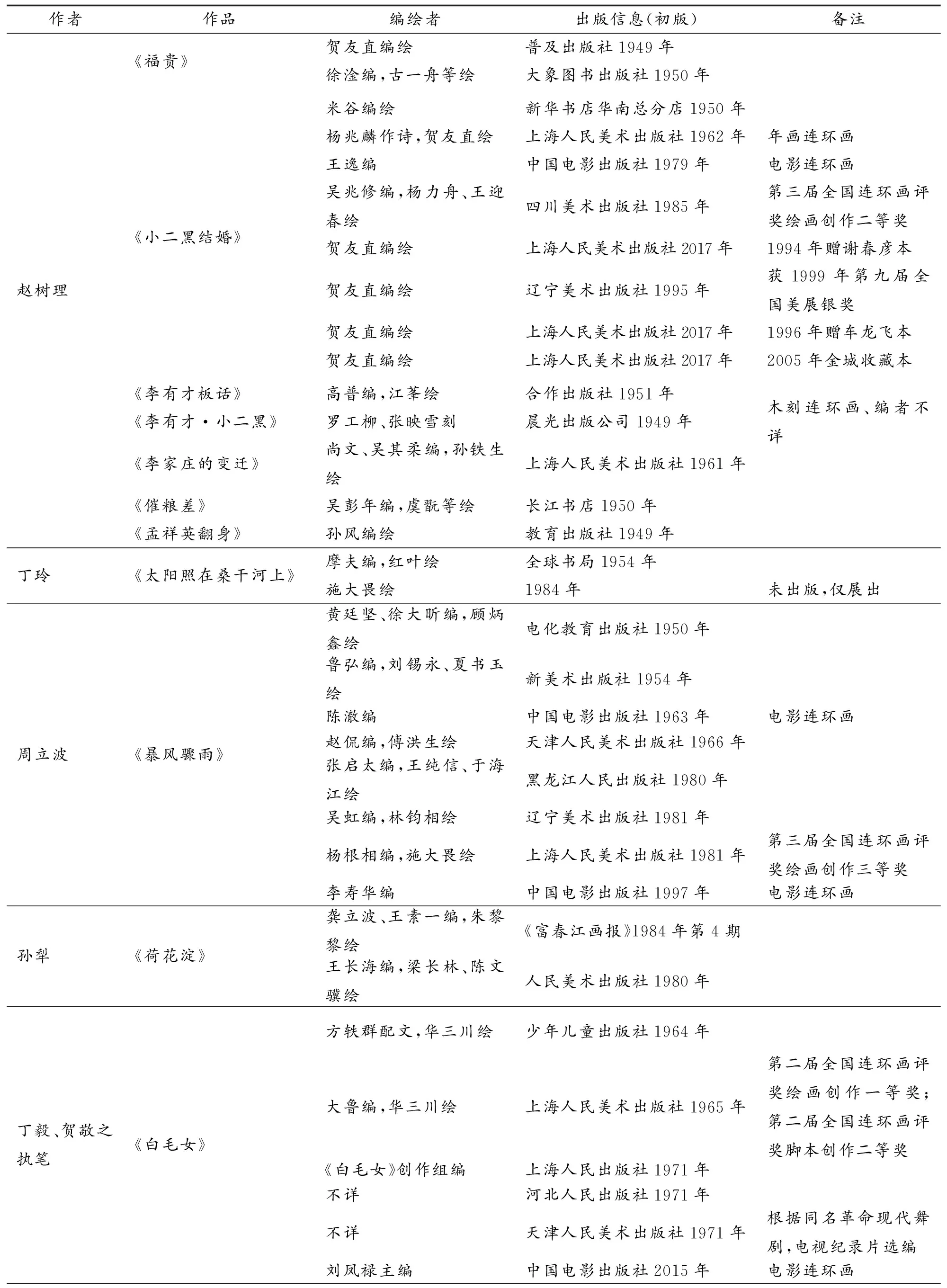

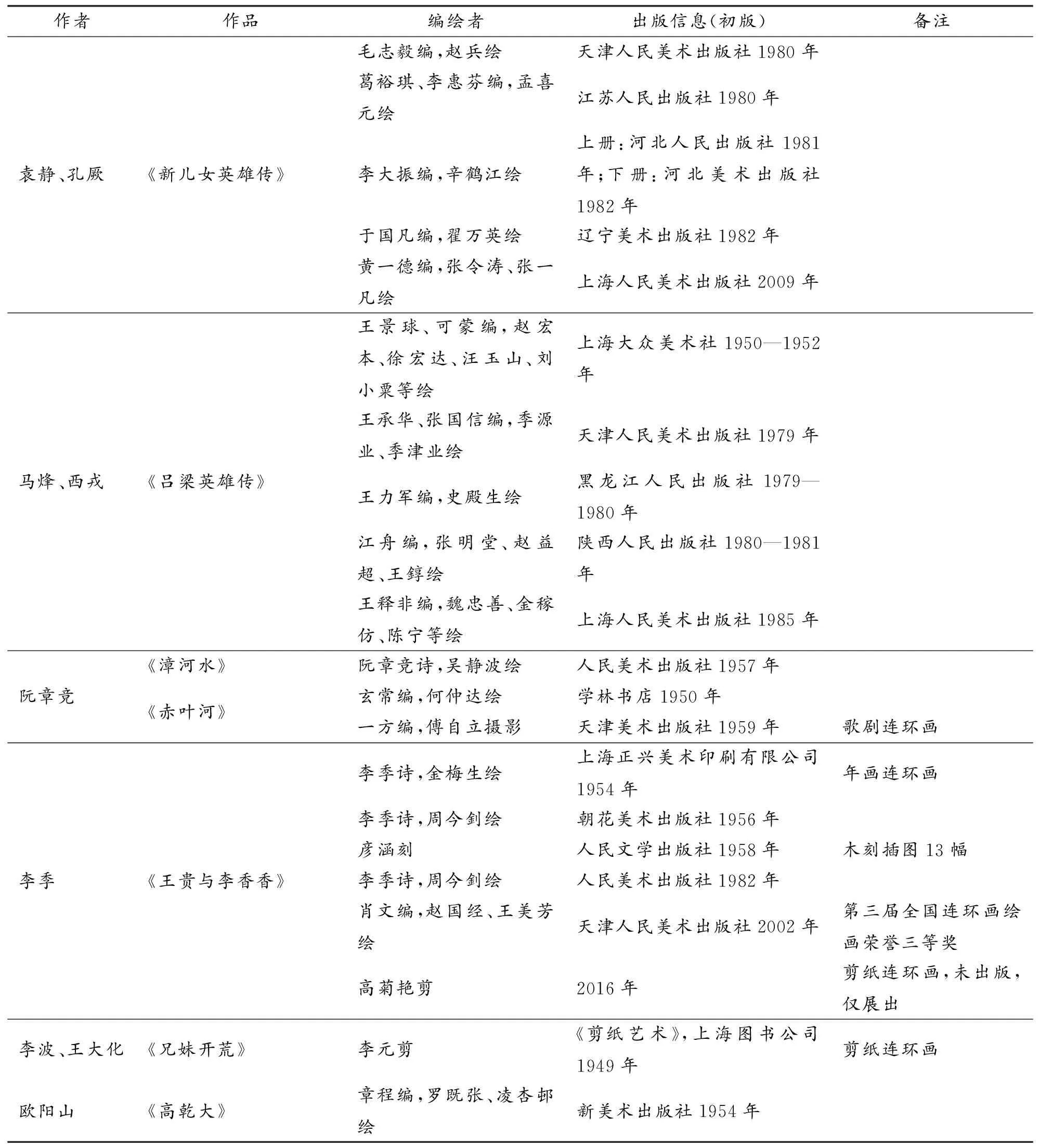

一、解放區(qū)文學的連環(huán)畫改編概貌

1942年毛澤東在延安文藝座談會上發(fā)表重要講話,明確提出文藝要為最廣大的人民大眾服務,強調文藝工作者必須到群眾中去,到火熱的斗爭中去。在講話的號召之下,解放區(qū)涌現(xiàn)出了一大批反映工農兵斗爭和民間生活的作品,文學在民族化、大眾化上取得了重大突破。趙樹理的《小二黑結婚》《李有才板話》《李家莊的變遷》等小說確立了具有鮮明的民間性、以大眾喜聞樂見為特色的“趙樹理方向”;丁玲的《太陽照在桑干河上》、周立波的《暴風驟雨》等描寫土改運動的長篇小說作品廣為傳播,引發(fā)一系列探討;馬烽、西戎的《呂梁英雄傳》以及孔厥、袁靜的《新兒女英雄傳》等作品刻畫出了一批有著革命熱情的新生代英雄形象,以傳奇性取勝;以孫犁為代表的“荷花淀派”以自然清新見長;賀敬之、丁毅執(zhí)筆的歌劇《白毛女》將民族元素與革命需求相結合,演出時萬人空巷;新秧歌劇《兄妹開荒》在群眾中掀起陣陣熱潮;民歌體敘事詩《漳河水》朗朗上口,節(jié)奏鮮明……這些當時膾炙人口的作品都可以在改編的連環(huán)畫中看到身影。解放區(qū)文學連環(huán)畫改編情況如表1。

由表1可見,解放區(qū)文學的連環(huán)畫改編具有以下鮮明特點:一是多版本現(xiàn)象普遍,不同出版社、不同編繪者對同一作品反復進行改編,其中,《小二黑結婚》和《暴風驟雨》有8個不同版本,《白毛女》和《王貴與李香香》先后被6組改編者和繪畫者重新創(chuàng)作,《新兒女英雄傳》和《呂梁英雄傳》5次被改編出版。二是美術名家參與度高,質量上乘。賀友直、華三川、顧炳鑫、趙宏本等連環(huán)畫名家參與繪畫,其中賀友直的《小二黑結婚》(遼寧美術出版社1995年版)、華三川的《白毛女》(上海人民美術出版社1965年版)等作品獲得了全國美展獎和連環(huán)畫繪畫、腳本創(chuàng)作獎。三是畫種多樣,除線描、水彩繪畫外,藝術家們還別出心裁地創(chuàng)作了剪紙、木刻、電影連環(huán)畫。

表1 解放區(qū)文學連環(huán)畫改編情況

續(xù)表1

連環(huán)畫改編使解放區(qū)文學獲得了嶄新的藝術生命,藝術家們運用不同于文學語言的創(chuàng)作手段對“民間性”進行再度探索,從民俗民風的圖像化、民間藝術形式的融合與民俗色彩的化用等方面凸顯出民間再出發(fā)的藝術特質與意義,這既是對傳統(tǒng)文化的傳承,也是在藝術領域的創(chuàng)新。

二、民風生活的圖像化呈現(xiàn)

民間風俗是經過長期的歷史積淀、情感表現(xiàn)濃郁熱烈的特殊文化現(xiàn)象,具有傳承性、穩(wěn)定性、地域性、寓意性等特點,飽含著生活的氣息和泥土的芬芳,是勞動人民勤勞與智慧的結晶,是民族精神世界的真實寫照,是民間思維方式的集中體現(xiàn),更是民族文化的活化石。解放區(qū)文學作品對于原生民俗的摹寫較少,如《太陽照在桑干河上》《李家莊的變遷》等作品主要以人物對話和故事情節(jié)為主要內容,并未以代表民族風土人情的民間性元素作為作品表達的重心,而改編的連環(huán)畫則通過生動鮮活的圖像集中展示了民俗,畫家們從與人們生活息息相關的服飾穿戴、民間儀式、民藝等方面,對民俗生活進行了具象化的表達。

為凸顯人物形象的民間性,連環(huán)畫首先從人物的外在著裝開始,突出民間的特色。人物服飾與生活息息相關,不同地區(qū)、民族、性別、年齡、身份、職業(yè)的人們都有著不盡相同的服飾穿戴習慣,服飾穿戴在小說中并未有過多的描寫,而在連環(huán)畫中則有具體而細致的刻畫。我們發(fā)現(xiàn),幾乎所有的陜北農民形象都有著同樣的裝扮——男性頭上扎有白色英雄結,腰束紅帶,顯出英雄氣概;女性身著短衫,腳穿黑布鞋,腰間纏著一根綢帶,表現(xiàn)女性柔美特質與辛勤勞動的生活狀態(tài)。如《小二黑結婚》(1995年遼美版)第6幅,小二黑身著的就是陜北傳統(tǒng)服飾,“白羊肚子頭巾額上扎,白茬襖中間系紅腰帶”。羊肚手巾在陜北和晉西北是男性的標志性穿戴,以白毛巾兜包后腦,前額上方打個結,顯示一種陽剛英武之氣,功能隨季節(jié)而變,春秋抵擋風沙,夏天防曬,冬天御寒。腰帶不僅能束緊上衣,還能在干農活時解下來作為繩子綁定物件。如《王貴與李香香》(2002年天津人美版)第11幅,王貴赤腳站在水中,并利用腰帶將鞋子綁在腰間。除此之外,畫家們還注意到兒童的服飾穿戴,《小二黑結婚》(1962年上海人美版)第12幅和《小二黑結婚》(1985年川美版)第25幅中,一位孩童頭上戴有虎頭帽,虎頭帽是中國民間兒童服飾中比較典型的一種童帽樣式,以老虎“王”字為形象,借助百獸之王老虎的威力來辟邪,以庇佑孩子健康成長。民間服飾不僅具有多種實用性的功能,更加有著獨特的文化意義。畫家們對小說中不曾出現(xiàn)的服飾的諸多細節(jié)進行生動描繪,使這些來自底層的民間形象栩栩如生,增加了作品的文化厚重感。

民間人生儀式是人一生中的重要節(jié)點上所經過的具有一定儀式的行為過程,具有豐富的象征意蘊,傳達出民眾對自然、人生、社會的認知、理解和愿望。民間對誕生禮、成年禮、婚禮、壽禮與喪禮尤為重視,而其中婚嫁禮更是傳統(tǒng)觀念中的“大禮”。年畫連環(huán)畫《王貴與李香香》(1954年上海正興美術印刷有限公司)第7幅就集中展示了民間的婚俗習慣,新娘把長發(fā)剪短,把頭發(fā)梳整齊,手上蓋一塊粉紅色繡花手帕,新郎新娘胸前都別著大紅花。漢族民間,新娘有佩戴紅絨花之俗,以諧音“榮華”,象征富貴。另一個版本的《王貴與李香香》(2002年天津人美版)則對男女主角結婚的場面有著更為細致地描繪,第37、38、39幅中,大紅花、鞭炮、嗩吶、“囍”字剪紙、紅棉被、紅棗、紅燭等象征意象,寓意美好,使人心生喜悅。棗與“早”諧音,有祈求早生貴子之意。1994年賀友直贈謝春彥本和1962年上海人美版本的《小二黑結婚》中還展示了民間婚俗“六禮”中的第一禮——納彩,家長通過媒婆互送寫有男女雙方姓名、籍貫、生辰八字及祖宗三代姓名的庚帖。而《小二黑結婚》和《王貴與李香香》原著中并未對婚俗有過多提及,僅用“后來兩家都準備了一下,就過門”和“吃一嘴黃連吃一嘴糖,王貴娶了李香香”兩句話簡單帶過,連環(huán)畫用豐富翔實的細節(jié)拓展了文學原著的表現(xiàn)空間,展現(xiàn)出底層民眾最質樸而熱烈的人生愿望。

除此之外,畫家們對日常生活場景的刻畫也使讀者愈發(fā)體會民風生活的斑斕多姿。《王貴與李香香》(2002年天津人美版)第18幅描繪的是一位民間藝人演唱的畫面。他手撥傳統(tǒng)民間彈撥樂器——三弦,歌唱共產黨革命戰(zhàn)士劉志丹的動人故事,眾人圍在他的身邊,聞此聲,或激昂憤懣,或沉默不語,或泫然淚下。畫家將原作中簡單一句“羊群走路靠頭羊,陜北起了共產黨。領頭的名叫劉志丹,把紅旗舉到半天上”改編成這一生動畫面,可謂極大擴充了原作的文化內涵,更是彰顯了民間藝術的迷人魅力。藝術家們還別具匠心地從小說原著中提取日常化的物件,地主家的一桌一燈,農民家的一瓢一灶,都在畫家筆下散發(fā)著生活的氣息。如連環(huán)畫《太陽照在桑干河上》(1954年全球書局)第28幅中,畫幅下方的地上,兩只雞在啄米,左側是石磨,屋外晾曬著衣服,幾位婦女圍著小桌坐著聊天,手邊還在干農活,構成了一道和諧安定的農家生活風景線。連環(huán)畫對小說中尚未刻畫的細節(jié)進行有意地發(fā)揮和拓展,符合閱讀大眾的審美習慣和精神需求,散發(fā)著民間獨有的泥土氣息,營造了濃郁的民間生活氛圍,使之具有大眾化、通俗化的特點,也贏得了更廣泛的讀者。

對民俗生活的展示,建立在藝術家們對民間生活和習俗風情的熟悉這個支點之上,畫家們深入當?shù)夭娠L,在深刻理解文化內涵后,將民間藝術的審美空間與日常空間融為一體,使之具有生活的真實感,改編的連環(huán)畫在一定程度上沖淡了原作中濃厚的政治意識形態(tài)色彩。18世紀德國啟蒙運動思想家赫爾德發(fā)出“到民間去”的呼聲,認為只有在民間依靠民眾的傳統(tǒng),才能創(chuàng)造出原創(chuàng)性的民族藝術。20世紀60年代的老一代連環(huán)畫家都把體驗生活看成是自己的藝術生命,每畫一套作品必定下鄉(xiāng),去體驗生活。賀友直出身于平民階層,民間立場使其能入木三分地畫出小二黑和小芹之間那種樸素率真的陜西山野小兒女的戀情,自有一股天然去雕飾的清新。美術評論家謝春彥稱賀友直“專好繪那細民賤姓的瑣碎故事,把平凡人物的生老病死,勞作耕織,婚喪嫁娶,喜怒哀樂……一一納入畫卷……此即平民隊中步出之賀老之平民情結也。”[1]版畫家羅工柳在延安的十年間,也有一半以上的時間在農村和士兵、農民一起生活。刻《李有才板話》時,他學習中國民間木刻形式,使用水印套色木刻,洗練、明快、潤澤、清逸的藝術效果,更符合大眾的審美需要。這種體驗式的創(chuàng)作方法,于我們今天的文學創(chuàng)作仍具借鑒意義。

三、民間藝術的融合與再造

魯迅稱民間藝術為“生產者的藝術”,是指以勞動人民為主體作者,為了滿足勞動人民的衣、食、住、行、用等生活需要和審美需要而創(chuàng)造的年畫、剪紙、扎紙、風箏、口頭歌謠等。民間藝術來源于生活,一方面,勞動人民在日常生活中創(chuàng)造藝術,通過哼曲調、剪窗花、貼年畫等行為來表達對重要節(jié)日的祝福,對美好生活的向往,具有較強的實用性。另一方面,民間藝術又有著樸素的美學追求,藝術風格剛健清新、活潑淳樸,情感表達真誠而熱烈,是實用價值與審美價值兩者統(tǒng)一的產物,兼具現(xiàn)實主義與浪漫主義兩種色彩。解放區(qū)文學改編的連環(huán)畫作品創(chuàng)新性地采取年畫、剪紙、木刻、歌謠等民間藝術形式,借鑒民間藝術創(chuàng)作材料與技法,走進民間生活,與民眾融為一體。

年畫是中華民族祈福迎新的一種民間工藝品,是一種承載著人民大眾對未來美好憧憬的民間藝術表現(xiàn)形式。年畫色彩鮮艷明快,寓意直白淺俗,象征著吉祥喜慶。在民間流傳廣泛,發(fā)行量大。連環(huán)畫與年畫聯(lián)姻,一改連環(huán)畫中原本以黑白色為主的色彩、平實樸素的畫風,轉而追求強烈濃郁的風格,營造熱鬧的氣氛,色彩上多用純色和原色,對比鮮明、強烈、主觀,構圖上追求飽滿充實,注重裝飾趣味、程式化的對稱,畫面呈現(xiàn)的熱烈、活潑的效果與春節(jié)期間的喜慶、歡樂氣氛相適應。

將文學作品改編成年畫連環(huán)畫,其特征之一是對故事情節(jié)進行高度概括,刪除不必要的細枝末節(jié),留下情節(jié)的主干部分,將長篇文字濃縮為12幅圖,每幅圖輔之以簡潔的文字介紹,達到簡潔明了、不蔓不枝的效果。《王貴與李香香》(1954年上海正興美術印刷有限公司)就將原本情節(jié)曲折的四部敘事長詩高度提煉成12幅圖,每幅一個主題,單幅情節(jié)獨立,信息量較大。改編的第二個特征則是強化正面人物形象的優(yōu)點,弱化反面人物形象的缺點,避免在作品中出現(xiàn)不吉利的因素。年畫須倡導文明新風,宣揚價值理念,重歌頌輕批判,這是對民俗心理的體察和尊重。年畫《小二黑結婚》(1962年上海人美版)減少了金旺兄弟誣告小二黑和小芹的場面刻畫,強化了二諸葛和三仙姑“改邪歸正”的場面,喜劇色彩濃厚,整體風格歡快明朗。此版本的年畫連環(huán)畫的封面,更是以 “鴛鴦戲水” 和荷花圖案居中,和諧美好的寓意、平衡對稱的構圖、鮮艷亮麗的色彩,均取自民間,符合民眾的審美趣味。

剪紙是一種集裝飾、欣賞、實用為一體的民間藝術,勞動人民以紙張為材料,用剪刀精巧剪裁出造型各異、生動有趣的形象,因其材料易得,成本低廉,故而是中國最為流行的民間藝術之一。剪紙一般取材于社會生活和風土人情,趣味渾樸天然,喜用紅色,寓意生活紅紅火火,象征著底層民眾最樸素的生活愿望。誠然,因受材料限制,民間剪紙不善于表現(xiàn)多層次復雜的畫面內容和光影效果,因此在構圖上多采用平視構圖,將物體和景象由三維空間立體形象轉變?yōu)槎S空間平面形象,刪繁就簡,使畫面重點突出。但當剪紙要展現(xiàn)連環(huán)畫的故事情節(jié)時,民間藝術家就別出心裁地采用多種構圖方式,“把不同時間、不同空間的物體與事件組合在同一畫面,表現(xiàn)事物的多層次、多角度與多瞬間”[2]。

2016年,寧夏吳忠市鹽池縣的一名普通職工高菊艷為獻禮長征勝利80周年,將《王貴與李香香》進行改編,創(chuàng)作出長7米、寬63厘米的剪紙連環(huán)畫,17幅剪紙畫按故事發(fā)展順序排列,每一幅剪紙都可以單獨成畫。通過陰陽刻畫、鏤空留白產生虛實對比的效果,王貴受欺凌時的激憤神情、終成眷屬時的喜笑顏開、地主被捉時的灰頭土臉都表現(xiàn)得栩栩如生。《王貴與李香香》的故事原型本就來自寧夏鹽池,運用民間造型藝術的材料和手法去創(chuàng)作,來自民間,又回到民間,剪紙連環(huán)畫彰顯出民間智慧與鮮明特色。美術家李元創(chuàng)作的剪紙連環(huán)畫《兄妹開荒》刻法多變,線條流暢,構圖飽滿豐富,對主體進行夸大,以圓滿充實為美。除此之外,藝術家還使用了繪畫中的透視法,如第5幅,遵循“近大遠小”的原則,近處的哥哥眺望遠處的妹妹緩緩走來,畫面具有縱深感、立體感。藝術家還用夸張的手法展示人物鋤地、播種、挑水等動作,塑造了成對喜鵲的藝術形象,富有吉祥與喜慶的意味。連環(huán)畫雖不比秧歌劇原作具有現(xiàn)場性與表演感,但剪紙《兄妹開荒》充分運用民間造型藝術的材料,僅僅19幅圖就形象展示了邊區(qū)人民火熱生產的場面,把熱愛勞動、奮力生產的主流觀念輸送進了人民心中,降低了傳播成本,發(fā)揮出民間美術的作用,實現(xiàn)了審美價值與實用價值的統(tǒng)一。

木刻版畫是一種間接性的繪畫藝術,它不同于直接描繪,它需利用刀刻制作出版印,再通過印刷將圖像轉印到紙張、織物等承印物上。版畫在雕刻前需要經過構圖、刀法、色彩、黑白、線條等的設計繪制版樣,而后運用陰刻和陽刻使木塊凹凸有致,制作好版樣后,分色逐次上墨,最后轉印圖像起稿。用木刻的方式完成一套連環(huán)畫,更需要藝術家精湛的技藝。畫家羅工柳曾為小說《李有才板話》創(chuàng)作木刻插圖,后結集出版,由于刀刻的特質,版畫的構圖不講縱深,空間結構樸素,畫家便通過用刀的深淺,使陰陽相配合,展示出豐滿密集和蕭疏簡淡的不同審美風格,把邊區(qū)正在覺醒中的北方農民形象李有才和腐朽的地主形象刻畫得生動鮮活。連環(huán)畫大眾化的傾向與幽默化的表達方式,與小說所體現(xiàn)出的精神主旨相一致。此版畫長寬不到10厘米,小畫幅中展現(xiàn)出大世界,中國民族生活底層的氣派在小小版畫中頑強生發(fā)。故美術評論家用“風、神、趣、韻”四個字來評價羅工柳的這組版畫。風,即質樸簡約的審美風貌;神,是藝術家對人物的精、氣、神的準確把握,底層農民的堅韌與傲骨,以及藝術家本身所體現(xiàn)出的品質;趣,則是這種木刻版畫的結構、黑白色彩、線條、刀法結合在一起所體現(xiàn)的靈趣;韻,就是畫面調度與故事發(fā)展所隱含的節(jié)奏感。

在畫面的處理上,藝術家們借鑒不同的民間藝術,調度不同的創(chuàng)作材料,而在腳本的書寫中,編者們也融合形式多變的民間歌謠,形象有力地表現(xiàn)民族民俗生活文化,為民眾所喜愛和接受。

民歌是最為活躍的民間文體,連環(huán)畫《小二黑結婚》(1962年上海人美版)的腳本文字就創(chuàng)新性地采用民歌成分,融合了陜西信天游、民間快板特色,字音方面力求押韻,形式方面講究對偶,句式整齊又富于變化,生動活潑,具有節(jié)奏感,是一種來自民間的口頭說唱藝術。從語言的韻律方面來說,此腳本偶句合韻,單句協(xié)韻,如“民兵隊長小二黑,積極抗日覺悟高。小芹今年十八歲,聰明能干又乖巧”等,整首歌謠聽起來合轍合韻,自然優(yōu)美,富有藝術感;從語言的節(jié)奏方面來看,全詩是三七言句式雜言體,三言句的停頓方式為1+2或2+1,如“二諸葛,劈/卦筒;三仙姑,香案/倒”;七言句的停頓方式多為4+3或2+2+3,如“前世姻緣/由天定,不順天意/活不了”。長短錯落的句式節(jié)奏體現(xiàn)了民歌自由靈活、富于變化的形式特點,便于朗讀與記憶。除了運用民歌的韻律與節(jié)奏,其詞句語言也尤為獨特。原小說中,趙樹理運用的是大眾化的民間語言,以質樸和通俗為特點,文辭簡約,較少使用修辭,而這十二小段的腳本文字卻運用了大量具有民間特質的修辭手法,如淺顯易懂的比喻和夸張:“看見女兒鬧自由,心里好比滾油燒”;整齊美觀、內容凝練、概括性強的對偶:“于小芹,真氣惱,金銀首飾滿地拋。三仙姑,耍花招,裝神弄鬼嚇唬道”;還有陜北信天游中常用的修辭手法起興:“船到江心計漏遲,訂婚手續(xù)要趁早”。另一個版本的連環(huán)畫《小二黑結婚》(1995年遼美版)的腳本文字形式上更加多變,具體表現(xiàn)為:一是變句式,三言、四言、五言、七言、八言、十言并用,二是變韻腳,[en]韻、[ao]韻、[a]韻變換使用。腳本文字同樣也使用了具有民間意象的修辭手法,比如以此物代彼物的借代:“越說覺得越有理,怎知身后來螳螂”,“螳螂”代指躲在暗中的金旺兄弟;又如比喻:“仙姑云過飄縷香,又似花蝶舞艷陽”;以及與人物個性形成映射的起興:“狗吃屎,貓饞腥,金旺瞄著于小芹”。除此之外,民間諺語和俗語的使用也為連環(huán)畫的腳本文字增色不少,如 “和事佬”“起課”“煞神”等等民間語匯。整篇腳本文字成為集通俗化、趣味性、韻律感于一體的民間歌謠。

通常情況下,腳本的改編都是對小說文本進行縮寫或刪節(jié),但是這兩個版本的連環(huán)畫《小二黑結婚》不同于一般連環(huán)畫的腳本文字,編者不滿足于生動流暢、準確精煉的基本要求,而是在領略了原文的內容和主旨的基礎之上,創(chuàng)造出了令人耳目一新的歌謠體腳本文學,使原本附著在畫面意義之上的腳本具有了獨立的審美價值,甚至提升了整部連環(huán)畫的藝術水平。民間元素催發(fā)了整部作品的價值意義,使文字與畫面相輔相成,猶如珠聯(lián)璧合,渾然一體。與小說原作相比,更具有了形式上的創(chuàng)新與民間的氣息。

當年畫、剪紙、木刻、民謠等民藝與連環(huán)畫相遇,一個好的故事,一雙巧手,一把刻刀,一張紙,一首歌,就能創(chuàng)作出百姓喜聞樂見的藝術作品。民間藝術與連環(huán)畫聯(lián)姻,使小說故事能貼近最質樸的普通民眾,貼近最鮮活的民間生活。作品的藝術性和故事性擦出絢爛火花,綻放出具有鮮明審美特色和生活情趣的耀眼光芒。

四、民俗色彩的應用與搭配

色彩既是自然現(xiàn)象,也是文化現(xiàn)象。不同的居住環(huán)境、歷史傳統(tǒng)、經濟生活、社會習俗等諸多因素的差異,使得中國色彩民俗博大精深,意趣盎然。解放區(qū)文學作品改編成的連環(huán)畫拓寬了文學的表現(xiàn)維度,所運用的色彩是民間化的產物,其色澤的呈現(xiàn)、色彩的搭配、色調的明暗為我們徐徐展開一幅民間社會的風俗畫卷,不僅帶來視覺上的美感,更引發(fā)情感的共鳴。

畫家們賦予所繪之物以大自然的本來色彩,盡量使用原色,以紅、黃、藍三原色為基礎,營造畫面色彩的鮮明對比。畫家將調色盤中的色彩純化,色調偏亮,鮮艷明快,并賦予這些顏色以特定的涵義,符合民間的審美特色。《荷花淀》(1980年人美版)第16幅,4位女人分別穿的是紅、黃、藍、綠四種基本色,在灰白色調的荷花淀之中顯得尤為突出,給人清新明快之感。《王貴與李香香》等作品在描繪紅花時用大紅、洋紅、桃紅,綠葉則用翠綠、草綠等色相飽和的顏色,景物均被涂抹上了鮮艷明亮的民間性色彩。年畫連環(huán)畫《小二黑結婚》(1962年上海美版)用色變化豐富,鮮艷亮麗,每幅畫面都有一個主要色調,且大塊色較多,小二黑身著純藍色衣服,小芹則是大紅色,二諸葛是明黃色,形成既強烈又和諧的色彩效果。

在民間原色中,畫家們最喜愛運用的是紅色。紅色為五色之首,是吉祥、喜慶的象征,連環(huán)畫《王貴與李香香》(2002年天津人美版)就調用大面積、高飽和度的紅色,用眾多意象共同烘托出濃郁的民間氣氛。婚娶之時,新娘紅衣紅褲,紅綾紅繩,洞房更是紅色輝映,滿堂吉彩,有紅棗、紅花、紅燈籠、紅棉被等眾多意象。紅色還是革命與熱血的代表,紅纓、紅旗、紅袖章、紅火把、紅日等意象與原詩中的“太陽出來遍地紅,革命帶來了好光景”形成呼應。連環(huán)畫《白毛女》第50幅中,大春抱著喜兒走出山洞,迎接他們的是熱血斗爭的戰(zhàn)友、翹首期待的鄉(xiāng)親、緩緩升起的紅日,象征著希望與勝利。連環(huán)畫《荷花淀》(1980年人美版)封面上大紅色的荷花,在荷花與荷葉后面,士兵端著槍瞄準敵人。紅荷、士兵和槍,三者均指向革命這一物象。中國人對紅色的喜愛,彰顯出中華民族熱愛鮮艷、陽剛之美的審美取向。

在色彩搭配上,畫家也獨具匠心,使畫面協(xié)調一致,顏色搭配適應民眾的審美趣味和用色習慣。首先是純原色的對比。在民間,素來就有“尚紅貴黃”的傳統(tǒng),還流傳著這樣的配色口訣——“紅搭黃,亮晃晃”“紅配黃,喜煞娘”“要求揚,一片黃”,紅色和黃色的搭配多次出現(xiàn)在這類連環(huán)畫中,如《王貴與李香香》(2002年天津人美版)中的最后一幅描繪的是革命勝利后王貴帶著李香香從鮮紅的樹林中緩緩歸來,在橙黃色的落日余暉中,遠山也被染成了黃色,整幅畫面運用大塊的紅色和黃色,對比強烈,鮮艷明快。紅配綠也同樣受畫家青睞,紅色和綠色在色相環(huán)上是兩種相對的顏色,排斥度極大。盡管反差大,但“紅配綠”在民間卻十分常見,“要喜氣,紅與綠”“紅紅綠綠,圖個吉利”“紅離了綠不顯,紅配綠唱大戲”“紅花要靠綠葉扶”等民間畫訣也早已深入人心。《王貴與李香香》(2002年天津人美版)的第10幅中,以綠色的石頭為背景,映襯出身著紅色衣服的香香更為動人;第40幅圖中,青綠色的棗樹上結著碩碩紅果,給人以豐收與希望之感。其次是軟硬色的調和。民間畫訣中“軟靠硬、色不愣”指純度低的色彩與純度高的色彩必經相互依靠才能相互映襯、相得益彰。《小二黑結婚》第7幅中,河水和小二黑的衣服皆為藍色,“藍可深淺相挨”,于是河水的藍色與小二黑衣服的藍色相比,純度更高。過分對比的配色需要加強共性來調和,曖昧的配色則需要加強對比來進行調和。

“我國古代用色觀念既來自心理感受,也受到信仰、禮制和習俗等影響。傳統(tǒng)吉祥色運用中,黑、白、青、藍、灰等色為素色系,赤、青、黃、白、黑五色為本色、正色或主色。”[3]民間將五色與金、木、水、火、土五種物質對應起來,故五色觀念也逐漸衍生出一系列具有保平安、祈福佑的民間傳統(tǒng)物件,這些都被畫家們收進眼底,如《小二黑結婚》(1962年上美版)第12幅中,五色繩掛在拜堂的桌子旁,不僅能起到裝飾婚典節(jié)慶、烘托熱鬧氣氛的作用,還具有辟邪邀福之效。《王貴與李香香》中,小孩兒穿戴的衣帽,有別致的五色刺繡點綴其上,花樣精巧,款式大方,寄寓了父母長輩對小孩的美好祝愿,祈盼他無災無難、平安一生。

畫家們擁有來自民間的、質樸的審美觀,使用獨具民間特質的色彩語言,繪就了方寸畫幅之間的無限精彩。文字本身不具備顏色,但經改編后的連環(huán)畫,色彩搭配巧妙,用色寓意深刻,形成了鮮麗而淳樸、熱烈而諧和的藝術效果,使觀眾得到精神享受。

“一切偉大藝術都在民間藝術中有它們的淵源。”[4]民間元素賦予解放區(qū)文學連環(huán)畫以無窮的魅力。如果說解放區(qū)文學的民間性表達體現(xiàn)在大眾化的語言、通俗化的結構、生活化的人物上,那么由解放區(qū)文學改編而成的連環(huán)畫,則突破文字書寫的局限,用鮮活的民間美術形式,拓寬了民間文化的表現(xiàn)維度,延伸了民族精神的價值向度,不僅使民間形象更加立體化和真實化,也讓原本就來自民間的解放區(qū)文學通過改編再度“走向民間”。民間再出發(fā),從二十世紀四五十年代的“質樸純真”款款而行,步入二十世紀八九十年代的“絢爛多彩”,再邁進新世紀的“推陳出新”,變的是繪畫手法、繪畫材料、繪畫語言,不變的是藝術家們對解放區(qū)文學的本土化、民間化的精神傳承。

誠然,對民間性和大眾化追求的同時可能忽略作品內涵的提升,回歸大地后文藝作品同樣需要精神的飛揚,但解放區(qū)文藝對民間性元素的呈現(xiàn),推進了中國文藝的民族化和大眾化進程,為今天的文學藝術創(chuàng)作提供了積極的啟示。正如有學者指出的,“‘民間’指的不僅僅是現(xiàn)實民間的文學世界,更是其中生發(fā)出的一種包含知識分子民間價值立場的、聯(lián)系現(xiàn)實民間文化的、具有一定民間審美原則的文化形態(tài)。”[5]當下的文藝工作者應堅定知識分子的價值立場,秉承“從民間來,到民間去”的藝術理念,繼續(xù)探索“新鮮活潑的、為中國老百姓所喜聞樂見的中國作風和中國氣派”,用心講好中國故事。