后三峽時代的長江防洪體系

楊智杰

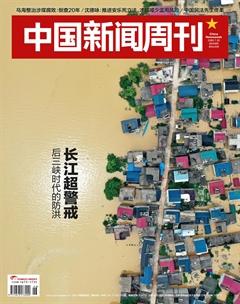

7月12日上午,江西上饒市鄱陽縣油墩街鎮,多個村莊浸泡在洪水中,部分房屋被沖垮。圖/人民視覺

7月10日13時,水利部長江水利委員會(以下簡稱長江委)水文局升級發布鄱陽湖湖口附近江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警,這是洪水預警信號的最高等級。一天之后,紅色警報再次拉響,長江委水文局7月11日12時繼續發布長江中下游干流九江至湖口江段、鄱陽湖湖區洪水紅色預警。預警很快被驗證。7月12日7時,江西饒河鄱陽站水位已超1998年水位0.13米,突破有水文記錄以來的歷史極值,江西全省防汛工作進入戰時狀態。

鄱陽湖是長江進入下游之前的最后一個大面積“蓄水池”。如果鄱陽湖失守,長江洪水直接下泄,將給長江下游帶來極大的防汛壓力。但如今,這個“蓄水池”已經被撐得越來越大。國家衛星氣象中心近期聯合江西省氣象局,利用2010年以來近10年的衛星遙感監測結果,并結合近60年氣象觀測數據,對江西省鄱陽湖主體及附近水域變化狀況進行了科學監測評估,結果顯示:鄱陽湖主體及附近水域面積達4206平方公里,為近10年最大。

長江下游城市的防汛壓力,也隨著鄱陽湖面積的擴大在不斷增大。今年暴雨極端性強,動輒突破歷史紀錄,至今仍在長江中下游盤踞。這不免引發擔憂,長江是否會出現類似1998年的全流域大洪水?那是近三十年來中國最嚴重的一次洪災,造成4150人死亡,給中國留下了極為深刻的傷痛印記。

7月13日,水利部在國務院政策例行吹風會上介紹,當前長江干流監利以下河段及洞庭湖、鄱陽湖和太湖水位仍處于超警狀態。眾多預測顯示,今年長江仍有可能發生流域性大洪水,長江防洪體系再一次面臨嚴峻考驗。

警惕全流域大洪水

鄱陽湖是中國最大的淡水湖,在長江流域洪水調蓄中扮演著重要的角色。

鄱陽湖流域五大河流匯入鄱陽湖,經過調蓄后由湖口注入長江。同時,在長江干流的洪水期,鄱陽湖承納長江洪水倒灌入湖,調蓄長江洪水,緩解上游洪水下泄壓力。

7月7日下午,鄱陽湖發生了今年第一次江水倒灌。在長江與鄱陽湖交匯處的石鐘山腳下,往日湖水北去變成了江水南下,長江之水倒灌鄱陽湖。湖口縣應急管理局副局長陳賢平解釋,連日來,受強降雨影響,鄱陽湖長江水位迅猛上漲,漲幅達到了40多厘米,由于長江來水量比較大,受長江水位頂托作用,鄱陽湖出現了倒灌現象。

江水倒灌必將造成鄱陽湖地區水位抬高。據江西省防汛抗旱指揮部最新統計,截至11日17時,暴雨、洪水、內澇等災害已導致鄱陽湖流域521萬余人受災,43萬余人被緊急轉移安置,455千公頃農作物受災。

清華大學土木水利學院河流與生態研究所首席研究員周建軍告訴《中國新聞周刊》,鄱陽湖汛期江水倒灌是正常情況,目前看,江水倒灌情況與往年相比并不嚴重。他解釋,發生倒灌時,長江的整體水位要比鄱陽湖的水位更高。但是今年的數據看來,距離湖口較近的上游漢口水位和下游大通水位,距離保證水位還有一米左右,而湖口的水位已經逼近保證水位,這表明只是湖口單點水位更高,上下游觀測站點的水位還沒有超過保證水位。

12日16時,鄱陽湖湖口站水位接近22.50米的保證水位,根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定,經會商研判,國家防總決定將防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。一天前,7月11日,江西省防汛抗旱指揮部將防汛II級應急響應提升至I級,這也是2010年以來江西首次啟動該響應。

該省一位防指專家表示,面對洪水上漲,必要時要提前請求部隊、武警等生力軍的支援。做好組織蓄滯洪區人員轉移和安置、分洪口爆破等準備,適時啟用分洪河道、蓄滯洪區蓄洪,一旦下達啟用命令,立即分洪,確保緩解重要堤防的壓力。應地方政府用兵需求,江西省軍區協調東部戰區陸軍某部,官兵1500人已于7月11日晚抵達鄱陽縣。加之陸續趕來增援的火箭軍、武警和預備役部隊,鄱陽湖沿線已集結兵力數千人。

“鄱陽湖湖區緊張,肯定要引起重視,但是目前看來,長江干流還不至于出現太嚴重的問題。”周建軍告訴《中國新聞周刊》,湖口站尚未超保證水位,鄱陽湖區的流量增加情況也在放緩,更重要的是鄱陽湖下游的大通水位仍比設計水位低1米多,“這說明長江下游(泄洪)還有余地,安徽、江蘇南京等地方,目前都沒有大問題。”

但他提醒,現在最擔心的是長江上游突降暴雨,出現大洪水,假如三峽沒有成功攔截,上下游洪水疊加,就容易出問題。據氣象預報,7月13日~16日,主要強降雨區域短暫北移后又將南落,再次來到長江中下游地區,與7月4日~7日強降雨帶有較大的重合度,屆時鄱陽湖流域仍然可能大雨來襲。對此,周建軍認為,即使有強降雨,只要不和上游洪水疊加,也不會太過嚴重,大通以下的長江河道可以通過8萬立方米/秒的流量,鄱陽湖超出的湖水匯入長江支流,也能安全下泄。

長江水利委員會曾在4月預測,2020年長江流域氣象年景總體偏差,長江發生區域性大洪水的可能性較大,甚至也有可能發生流域性較大洪水。7月初,長江委表示,基于氣象水文現狀和補充分析,目前依然維持這種判斷。

國家減災委專家委員會委員、中國水利水電科學研究院防洪減災研究所原所長程曉陶對《中國新聞周刊》解釋,通常講的長江流域大洪水,有多種表現:一種叫“下大洪水”,降雨帶主要分布在長江中下游,通常發生在6月份;另一種叫“上大洪水”,主要在長江上游的四川、重慶一帶,一般發生在七八月份。

還有一種就像1998年大洪水,“下大洪水”發生時間推遲到7月,和“上大洪水”相遇,形成了全流域大洪水。“洪水也有多種表現,一種是洪峰特別大,持續時間很長,比如1954年的大洪水。1998年的洪水的洪峰沒有那么大,卻是一個洪峰接著一個洪峰,連續來8個。”程曉陶說。

“后面這半個月很關鍵。”周建軍表示,長江汛期更容易出現“七下八上”的情況,目前,洪水發展主要集中在長江以南的中下游地區,8月上旬轉移到長江以北以及上游。這意味著,長江上游仍可能汛情加重,當前最重要的是要穩住上游。

過度依賴三峽?

為了減輕下游壓力,長江委調度三峽水庫自7月11日起將日均出庫流量從目前的25000立方米/秒減少至22000立方米/秒,盡可能減輕中下游防洪壓力。盡管如此,水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞表示,由于鄱陽湖湖口距離三峽水庫較遠,再加上鄱陽湖水系自身來水較大,所以三峽水庫調度對鄱陽湖水位的調蓄作用很有限。

周建軍進一步解釋,三峽在一定程度內攔洪或放洪,對下游影響不大。即使三峽多通過10000立方米/秒的水流,因為距離太遠,到了武漢以下,流量并不會增加太多。不能理解成上游流量平移下來,比如原來是80000立方米/秒的流量,現在疊加成了90000萬立方米/秒。

“客觀說,三峽幫中下游肯定是減輕了一定負擔,但是這樣做是否合適,還值得商榷。”據周建軍介紹,根據三峽的調度規程,三峽不應該過多管下游,而是只攔截大洪水,主要保荊江安全。荊江是長江自湖北省枝城市至湖南省岳陽縣城陵磯段的別稱,全長約360公里。

2010年5月,國家防汛抗旱總指揮部在《關于三峽—葛洲壩水利樞紐2010年汛期調度運用方案的批復》中指出,“當長江上游發生中小洪水,根據實時雨水情和預測預報,在三峽水庫尚不需要實施對荊江或城陵磯河段進行防洪補償調度,且有充分把握保障防洪安全時,三峽水庫可以相機進行調度運用”。

截至7月12日,三峽的水位為152.16米。原則上,汛期三峽水庫水位將按防洪限制水位145米控制運行,以保證防洪庫容充足。周建軍擔憂,此次調度三峽,無謂浪費了防洪庫容。雖然目前洪水主要集中在長江以南的中下游地區,但8月上旬一般會轉移到長江以北以及上游,長江上游仍可能汛情加重,發生大洪水。

在此以前,作為長江防洪體系的重要一環,三峽水庫已經開啟防洪工作。6月29日,三峽大壩今年首次開閘泄洪,以騰出庫容,迎接近期可能到來的洪水。7月2日,“長江2020年第1號洪水”流入三峽水庫,當天14時出現53000立方米/秒洪峰流量,經過攔蓄,削峰率達三成。程曉陶認為,長江1號洪峰達到了50000立方米/秒這個臨界點,攔蓄后,下游的安全度會更大。

7月13日,湖北武漢市,市民在即將被淹沒的武昌黃花磯涼亭前拍照。圖/人民視覺

周建軍不否認三峽工程在長江干流防洪方面的作用,但是他認為,從2號當天的水情來看,下游根本沒有安全問題,三峽不應該攔洪。

“三峽是用來防荊江大洪水的,防止可能出現的毀滅性災害。”周建軍認為,按照三峽防洪規劃,上游來水流量低于56700立方米/秒時,三峽水庫不用攔截,按照來水流量直接下泄。超過56700立方米/秒,三峽水庫才能啟動攔蓄洪水。他認為,此次“長江1號洪水”,沒有達到標準,此類中小型洪水,三峽完全不應該攔蓄,中下游地方只要按照防洪標準和要求,洪水就可以解決,不至于出現特別嚴重的后果。

周建軍曾經承擔了三峽工程泥沙、防洪、生態環境、調度運行與長江防洪等科研課題。他多次呼吁,長江中下游一定要常過安全洪水,按照三峽規劃的標準運行。但在他看來,現實卻是, “這些年,我們在建設水利工程時要求很高,要把防洪標準提高到百年甚至千年以上,但是真正用時,恨不得把5年甚至1年一遇的洪水都消滅。不但達不到防洪目標,而且對河流生態破壞很大。”

周建軍認為,之所以出現這種情況,與一些中下游城市不了解專業知識有關。一個流行的觀念是,三峽攔截中小洪水可以減輕當地的防汛壓力,導致地方過度依賴三峽水庫。此外,三峽攔截中小洪水,可以保證大壩發電的經濟效益。

但是,攔蓄中小洪水會占據三峽的防洪庫容。“全流域洪水是否會到來,誰也說不準。如果真的遇到1954年那種大洪水,以三峽如今的防洪庫容,非常捉襟見肘。”周建軍說。

此外,他提醒,常年攔中小洪水,不但會增加三峽的防洪風險,而且由于中下游長期沒有經過洪水,河道會發生萎縮,進一步增加泄洪風險。長江的堤防高水位段,有4~5米堤防長期沒有臨過水,需要經過安全洪水,讓堤防經受一定考驗,及時發現隱患及時修補,這是儀器檢測無法達到的效果。所謂安全洪水,是接近設計流量的洪水,常過這種洪水可以保證河道的泄洪能力。

中國工程院院士、三峽工程設計總負責人鄭守仁也曾表示,中小洪水滯洪調度,每年汛期下泄流量在45000立方米/秒以下,可能導致中下游洪水河道萎縮退化,在條件具備的情況下,應采取間隔幾年,下泄55000立方米/秒的流量,全面檢驗荊江河段堤防和河道泄洪能力,防止河道萎縮。

在鄭守仁看來,三峽水庫攔蓄中小洪水并不是無條件的。為了規避防洪風險,啟用三峽工程攔蓄中小洪水,必須遵循三大原則:一是需要三峽水庫攔蓄中小洪水以減災解困;二是根據實時雨水情和預測預報,三峽水庫尚不需要實施對荊江或城陵磯地區進行防洪補償調度;三是不降低三峽工程對荊江地區的既定防洪作用和保證樞紐安全。滿足了這些條件,三峽工程才可以啟用攔蓄功能。

在程曉陶看來,不同的學者會有不同的看法,是正常的。但是三峽防洪要考慮的因素是多方面的,不只是參考流量。“復雜性還取決于一個原因,長江還有崩岸的問題。大堤基本上都靠著長江邊,萬一出現崩岸,即使水位沒那么高,也會威脅到大堤安全。”

因此,程曉陶認為,有時候可能會考慮到流速等其他因素,不只是流量一個指標。他認同過多攔截了中小洪水,把中小洪水全都抹平,確實會產生上述問題,“關鍵是一個度”。

脆弱的“最后一道保險”

7月13日凌晨,江西省防汛抗旱指揮部下發緊急通知,要求湖區所有單退圩堤必須于7月13日主動開閘清堰分蓄洪水。

江西省河道湖泊管理局局長陳云翔向媒體介紹,由于鄱陽湖湖區水位及五河水位都超過了警戒水位,星子站水位甚至超過歷史極值,防洪形勢比往年嚴峻,今年就采取了185座單退圩堤全部開閘清堰分蓄洪水的措施,全部統一要求開閘分蓄洪水是首次。

蓄滯洪區,是國家為保護重點地區免受水患,不得已劃定的“主動受災區”,多是洼地和湖泊,多建成于上世紀五六十年代江河缺乏大壩的時期,分擔河道壓力。長江中下游防洪,主要通過堤防、蓄滯洪區和水庫群三大體系來實現,堤防是根本,但是面對大洪水或者超額洪水,需要水庫削峰、蓄滯洪區分洪消化。目前,長江中下游干流共有42處蓄滯洪區,總面積約為1.2萬平方公里,有效蓄洪容積為589.7億立方米。

蓄滯洪區是防洪體系中“最后一道保險”,長期以來,卻始終是最為薄弱的一環。周建軍注意到,按照三峽的規劃,目前長江城陵磯附近還有將近280億立方米蓄洪容積的欠賬。

2016年,長江委防汛抗旱辦公室副主任沈華中告訴媒體,長江中下游,除按國務院國發【1999】12號文要求,在城陵磯附近建設約100億立方米蓄滯洪區外,還應建好包括城陵磯附近區、武漢附近區和湖口附近區在內的226億~298億立方米重要和一般蓄滯洪區。重要蓄滯洪區的建設原計劃在2020年前完成,但由于投資不到位,進度明顯滯后。

已有的蓄滯洪區,也長期存在管理的難題。2016年8月底,安徽洪災過后,程曉陶作為水利部防洪抗旱減災工程技術研究中心原常務副主任,帶隊前往受災嚴重的地區調研。他注意到,1999年過后,當地17年沒有較大的洪水,圩區民眾的防洪意識薄弱,聯圩建設以及新建圩口,侵占了行洪通道和湖泊調蓄容積。“河湖水系被擠占、淤塞,支流通江河流排水能力與內湖蓄洪能力降低,是造成當年安徽省湖圩地區嚴峻汛情和災情的一個重要原因。”程曉陶說。

許多蓄滯洪區內部,早已被民眾開墾為田地。1998年大洪水后,國家呼吁退田還湖,分為“單退”和“雙退”。“單退”是指不退田,民眾搬出圩區,土地可以耕種,但在洪水時期要開閘分洪。“雙退”則是退人退田,恢復蓄滯洪區的天然蓄洪能力。

長江中下游干流及兩湖出口控制站年最高水位排序

資料來源:長江水文網《長江流域重要水雨情報告》。制圖/韓春燕。數據截至2020年7月13日

到了受災地區,程曉陶發現,很多“雙退”變成“單退”,即使在“單退”的區域,在遇到大水時,一個閘都沒有打開,政策難以推進。“老百姓認為,我這個地方1998年大洪水時(堤壩)都沒有垮,只要堅持就能守住,干嗎要開閘放水?”

“同樣的圩區,現在被淹跟過去不一樣了。”程曉陶解釋,過去一個圩區被淹,里面是幾畝地,損失一季莊稼,政府有救濟,民政有保險,還有社會捐助,老百姓可以很快恢復生產,重建家園。但是現在青壯勞動力離開農村,土地開始集約化經營,種植或養殖前期投入非常大,一旦受災,損失都是幾十萬乃至上千萬的量級,民政救濟、農業保險難以幫助這些民眾渡過難關。

另外,分蓄洪區的補償辦法也容易發生扯皮。“核災首先要核資核產。年初,莊稼還未生產,洪水過后,政府提出按水稻等作物來補償,民眾卻說,這里種植的是經濟作物,因為單產更高,核資核產就變成扯皮的事。所以分蓄洪區補償辦法,不能再按照20年前的規定去做,一定要調整。”程曉陶對《中國新聞周刊》說。

長江勘測規劃設計研究院水利規劃研究院博士要威撰文稱:蓄滯洪區缺乏嚴格的管理制度,由于移民補償標準低、群眾搬遷意愿不強等問題,蓄滯洪區人口和經濟發展控制難度大,難以達到“分得進、蓄得住、退得出”的要求,一旦分洪運用損失巨大,需要分洪時運用困難。

周建軍曾統計,全國這類區域有5000多萬農業人口,條件差、安全風險大,這也是今年實現全面小康的重要短板。

2016年,洪水形勢嚴峻時,安徽也有地方主動進洪。程曉陶團隊調研后完成的《安徽省長江流域2016年洪水災害調研報告》中提到,安徽的防汛抗洪中,4個主動進洪的圩垸起到了分洪保堤的作用,但相比129個潰堤的圩垸數量,主動進洪的圩垸數量仍然偏少。洪水退去,這些地方往外抽水,反而更快恢復了生產。

7月2日,三峽水庫出庫流量按日均35000立方米每秒控制。圖/中新

“我們跟地方政府座談,誰都認為主動進洪才是長治久安的方案,但誰也不會主動選擇這個方案。”程曉陶告訴《中國新聞周刊》,長江下游這么長的堤防,具體在哪個堤防泄洪,誰也不愿意。究其原因,從地方政府的利益來說,地方主動進洪,不如把堤防全線加高去跟國家爭取到的資金更多。

在程曉陶看來,一種生態環境友好的防洪體系構建,是一個系統工程,需要法規體系的強制實施,地方政府的推動落實,還要有科技手段的大力支持。4年后的今天,面對新一輪的洪水,這些問題仍然是長江防洪的隱患。一旦決口,造成的后果要比以往更加嚴重。

長江防洪體系的短板

今年汛期大考到來之前,5月28日,水利部組織開展了2020年長江防洪調度演練。這次防洪調度演練是以1954年長江洪水為背景,內容涉及水庫群聯合調度、堤防高水位運行、中下游蓄滯洪區運用等關鍵決策過程。演練的一個重要目標是,希望充分發揮以三峽水庫為核心的長江上中游水庫群聯合調度作用,配合蓄滯洪區等工程運用,通過合理挖掘工程體系防洪潛力,盡最大努力減輕洪澇災害損失。

實際上,經歷了1998年歷史性大洪水之后,隨著三峽工程于2006年全面竣工投入使用,長江防洪體系在不斷加固。

水利部副部長魏山忠2017年2月發表的《新時期長江防洪減災方略》中提到,目前,長江流域共建有堤防約 34000 公里。其中,長江中下游 3900 余公里干堤基本達到規劃的防洪標準;為保障重點地區防洪安全,長江中下游干流安排了 42 處可蓄納超額洪水約 590 億立方米的蓄滯洪區,“經過幾十年的防洪建設,長江中下游已基本形成了以堤防為基礎、三峽工程為骨干,其他干支流水庫、蓄滯洪區、河道整治工程及防洪非工程措施相配套的綜合防洪減災體系。”

不過,魏山忠也指出,雖然長江中下游的防洪能力有了較大提高,但中下游防洪仍存在不少問題,包括:長江中下游河道安全泄量與長江洪水峰高量大的矛盾仍然突出,三峽工程雖有防洪庫容 221.5 億 立方米,但相對于長江中下游巨大的超額洪量,防洪庫容仍然不足。如遇 1954 年大洪水,中下游干流還有340 億~ 400 億立方米的超額洪量需要妥善安排。

此外,中下游支流及湖泊防洪能力偏低,特別是堤防投入少,大部分未達標;三峽及長江上游控制性水庫運用后,“清水”下泄導致中下游干流河道發生長時期的沖淤調整,局部河段崩岸問題突出,危及河勢和堤防安全;中小河流治理和山洪災害防治還處于起步階段;小型病險水庫點多面廣,亟待除險加固等問題也比較突出。

2008 年 7 月,國務院正式批復了《長江流域防洪規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》批復后,長江流域開展了大規模的防洪工程建設。但不少專家都意識到,2016 年,長江中下游暴雨洪澇災害造成5058萬人受災、121人死亡,暴露出長江防洪體系仍然存在很多短板。

水利部長江水利委員會總工程師仲志余在2019年全國兩會時提出,當前長江防洪減災存在的主要問題是:缺乏新的規劃引領,長江中下游蓄滯洪區建設和管理滯后,長江中下游干流河道崩岸加劇,長江中下游洲灘民垸防洪保安問題突出。

“隨著三峽等長江上游控制性水庫陸續建成,長江中下游防洪形勢發生新的深刻變化。” 仲志余指出,要系統分析長江防洪減災存在的短板,對長江流域防洪標準進行再論證,對防洪體系進行再布局,制定具有前瞻性的規劃。

仲志余建議,要加快推進長江中游蓄滯洪區調整與建設,加強長江中下游干流河道崩岸治理和應急搶護,盡快出臺長江中下游洲灘民垸保護與利用管理指導意見。

人們永遠無法消滅洪水,如何與洪水共存,是一個永恒的話題。程曉陶認為,目前看來,這些問題已經不是簡單對蓄滯洪區管理辦法進行調整就能實現,而是整個《防洪法》都要調整。他坦言,制定于上世紀90代的《防洪法》,應對的是傳統農業社會的洪水特征,已經嚴重落后,必須盡快修改。