電針募穴和下合穴治療脊髓損傷后神經源性膀胱患者43例臨床觀察

劉永輝 王向陽 邱永琪 崔宏勛

摘 要:目的? 探討脊髓損傷后神經源性膀胱患者采用電針募穴和下合穴治療效果。方法? 納入河南省洛陽正骨醫院收治的86例脊髓損傷后神經源性膀胱患者,隨機數字表法分為兩組,對照組43例患者接受膀胱訓練治療,觀察組43例患者在膀胱訓練基礎上加以電針募穴和下合穴治療,比較兩組尿流動力學指標(最大膀胱容量、最大尿道閉合壓、最大尿流率、殘余尿量、充盈期逼尿肌壓)。結果? 治療后,觀察組最大膀胱容量、最大尿道閉合壓、最大尿流率均高于對照組,殘余尿量及充盈期逼尿肌壓均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),觀察組24h排尿次數及尿失禁次數低于對照組,單次排尿量高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論? 電針募穴和下合穴利于神經源性膀胱患者膀胱功能恢復,改善排尿功能障礙,減少尿失禁次數,值得推薦。

關鍵詞:電針;募穴;下合穴;脊髓損傷;神經源性膀胱

中圖分類號:R694? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:1009-8011(2020)-12-0182-02

神經源性膀胱是脊髓損傷較為常見并發癥,由于外界原因使人體控制排尿功能的中樞神經受損,導致患者尿失禁、排尿困難、排尿功能異常,同時還可引起尿路結石、反復尿路感染,嚴重影響患者生活質量[1]。目前,臨床治療該病主要有膀胱功能訓練、藥物、盆底肌電刺激等方案,膀胱功能訓練雖能夠有效改善排尿功能,但起效緩慢,而藥物治療存在明顯不良反應,治療效果并不理想。中醫針灸是祖國醫學重要的治療方法,具有簡、便、驗、廉的優勢,鑒于此,本研究對神經源性膀胱患者實施針灸治療,旨在觀察針灸治療對患者膀胱功能的影響。

1? 資料與方法

1.1? 一般資料

納入2018年1月~2020年1月河南省洛陽正骨醫院收治的86例脊髓損傷后神經源性膀胱患者隨機數字表法分組。對照組43例,男28例,女15例;年齡28~45歲,平均(35.88±2.16)歲;病程2~9個月,平均(5.10±0.96)個月。觀察組43例,男26例,女17例;年齡30~42歲,平均(36.04±2.03)歲;病程3~7個月,平均(5.04±0.98)個月。兩組基線資料比較無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.2? 納入及排除標準

納入標準:所有患者均經醫院倫理委員會批準,患者及家屬知情同意,自愿配合完成研究。

排除標準:排除嚴重肝腎功能不全者,對本研究所用電針、膀胱訓練等方法存在禁忌者,近期內接受相關藥物治療者等。

1.3? 方法

對照組患者在入院后接受膀胱訓練,步驟如下:①定時飲水:指導患者養成良好飲水習慣,每天至少8次飲水,保證每日飲水量達2000mL。②定時排尿:指導患者養成定時排尿習慣,排尿4~5h/次,可采用刺激會陰部、牽拉陰毛、按摩膀胱等方法刺激膀胱排尿,建立反射性排尿,刺激仍不排尿者可從上至下擠壓下腹部、膀胱,手法由輕到重,直至尿液排出。③定時導尿,導尿開始時每5h導尿1次,若刺激膀胱、擠壓膀胱后能夠自動排尿200mL作用則頻率改為每8h導尿1次,自動排尿量提高則導尿頻率逐步減少,直至參與尿量低于100mL時即可停止導尿。

觀察組在對照組治療基礎上加用電針募穴和下合穴治療,選穴:①腹部募穴中極、中脘、關元、雙側天樞、雙側京門。②下肢下合穴雙側足三里、雙側陽陵泉、雙側委中、雙側委陽。對針刺穴位皮膚進行常規消毒,選用針灸針進行針刺,進針后輕輕捻轉,緩慢提插,留針30min,連接脈沖針灸治療儀,連接電針正負極,選用疏波,以患者耐受為宜,每天進行1次。

1.3? 觀察指標

①兩組患者均于治療前后進行尿流動力學監測,包括最大膀胱容量、最大尿道閉合壓、最大尿流率、殘余尿量、充盈期逼尿肌壓。②記錄兩組患者治療過程中排尿日記,包括24h排尿次數、尿失禁次數、單次排尿量。

1.4? 統計學方法

將本文數據均經SPSS21.0軟件進行分析,計量資料用(x±s)表示,采用t檢驗,P<0.05時差異具有統計學意義。

2? 結果

2.1? 尿流動力學

治療后觀察組最大膀胱容量、最大尿道閉合壓、最大尿流率均高于對照組,殘余尿量及充盈期逼尿肌壓均低于對照組(P<0.05)。見表1。

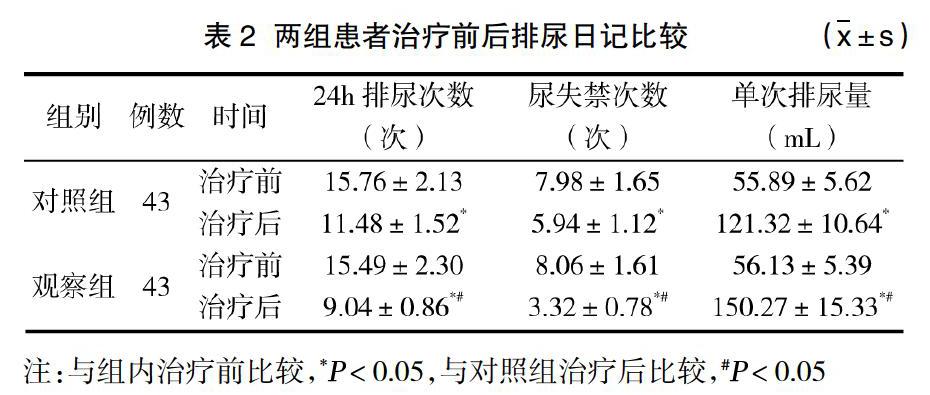

2.2? 排尿日記

治療后,觀察組24h排尿次數及尿失禁次數低于對照組,單次排尿量高于對照組(P<0.05)。見表2。

3? 討論

神經源性膀胱是脊髓損傷重要的并發癥之一,主要由于脊髓功能損傷導致膀胱逼尿肌、括約肌功能障礙,從而導致膀胱功能異常,引發神經源性膀胱。膀胱功能訓練是目前臨床常用的治療方案,其價格低廉,且對訓練環境及地點無明顯要求,適用范圍較廣,使得多數患者容易接受,然而其訓練時間較長,甚至需要患者長年訓練,養成習慣,起效較慢,難以滿足患者快速解決問題的需求[2-3]。

募穴是臟腑之氣匯聚于胸腹部的一些特定穴位,六臟六腑各有一個,募穴位置與相關臟腑的位置相近。本研究選用募穴為中極、中脘、關元、雙側天樞、雙側京門,其中中脘屬任脈,為胃之募穴,是胃氣積聚之處,針刺能夠調養脾胃,調和氣血,蓄養元氣之功。關元屬任脈,為小腸募穴,天樞屬足陽明胃經,為大腸募穴,針刺能夠疏通腸道,使水道通暢,利于尿液排出。中極屬任脈,為膀胱經募穴,京門為腎之募穴,腎主水與膀胱相表里,針刺能夠調補腎精、充養腎氣,腎氣得養則氣化功能得用,水液得以代謝[4]。

下合穴是六腑之氣下合與下肢足三陽經的腧穴,六腑皆出足之三陽,上合于手者也。本研究選用足三里、陽陵泉、委中、委陽穴,其中胃合于足三里,三焦合入于委陽,膀胱合于委中,膽合入于陽陵泉,針刺能夠調節腸胃、調理膀胱[5]。本研究顯示,觀察組尿流動力學優于對照組,24h排尿次數及尿失禁次數低于對照組,單次排尿量高于對照組,表明電針募穴和下合穴能夠有效促進膀胱功能恢復,改善尿流動力學,減少尿失禁的次數。

綜上所述,電針募穴和下合穴能夠促進脊髓損傷后神經源性膀胱患者膀胱功能恢復,改善排尿功能及尿流動力學,值得推薦。

參考文獻

[1]李俊,賈勤,陳蘇紅.脊髓損傷神經源性膀胱患者間歇導尿的研究進展[J].護士進修雜志,2020,35(1):43-46.

[2]馬璟,韓晶,沙漠.骶神經根磁刺激聯合膀胱功能訓練治療脊髓損傷后神經源性膀胱效果分析[J].醫藥前沿,2020,10(2):120-121.

[3]朱婷立,章海娟,漏佳麗,等.針刺治療神經源性膀胱的臨床應用進展[J].中國中醫急癥,2020,29(4):735-738.

[4]呂婷婷,呂堅偉,蔣晨,等.電針神經刺激療法治療糖尿病神經源性膀胱的臨床研究[J].針灸臨床雜志,2019,35(1):34-37.

[5]劉雙嶺,孔妍,唐祎周,等.電針募穴和下合穴治療脊髓損傷后排尿功能障礙的臨床觀察[J].河北中醫,2019,41(8):1236.1245.