我國高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的實(shí)踐困境及其應(yīng)對策略

齊明明 陳廷柱

摘?要:我國高校愈加重視發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行,并通過自上而下的目標(biāo)分解、以量化指標(biāo)為核心的考核體系、層層簽訂的目標(biāo)責(zé)任書、與干部考核及資源配置相掛鉤的激勵機(jī)制實(shí)現(xiàn)了規(guī)劃執(zhí)行的常規(guī)化、制度化、精細(xì)化運(yùn)作。這些舉措將高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行納入壓力型體制場域中,壓力型體制中的壓力傳遞機(jī)制調(diào)動了規(guī)劃執(zhí)行的積極性,也確保了某些重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)的完成,但減壓機(jī)制的客觀存在,為選擇性執(zhí)行、策略性應(yīng)對、甚至操縱數(shù)據(jù)提供了運(yùn)作空間。以科層控制為核心的執(zhí)行模式并沒有擺脫高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行阻滯的困境,給高校帶來了新的治理風(fēng)險。回歸高校發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略性意蘊(yùn),構(gòu)建層級嵌套的發(fā)展規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)體系,確立集體行動規(guī)則、激發(fā)內(nèi)生執(zhí)行動力、走向共同體治理格局是破解執(zhí)行難題,實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行體制機(jī)制變革的可為之道。

關(guān)鍵詞:高校發(fā)展規(guī)劃;執(zhí)行策略;治理危機(jī);風(fēng)險應(yīng)對

“重視規(guī)劃是中國特色社會主義制度的一大優(yōu)勢。”[1]如何將制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為制度效能,關(guān)鍵在于發(fā)展規(guī)劃能否有效執(zhí)行。2015年《教育部辦公廳關(guān)于直屬高校開展“十三五”規(guī)劃編制工作的意見》中強(qiáng)調(diào)“要堅持規(guī)劃編制與規(guī)劃實(shí)施并重”。2020年既是高校“十三五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年,也是“十四五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年,在這個時間節(jié)點(diǎn)上有必要對高校推進(jìn)發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行回顧和反思,同時也是對即將到來的新一輪高校發(fā)展規(guī)劃工作提出展望與期待。

一、文獻(xiàn)回顧與問題的提出

新世紀(jì)初,研究者認(rèn)為發(fā)展規(guī)劃難以有效實(shí)施的重要原因是沒有從戰(zhàn)略管理的高度來認(rèn)識和處理這一問題[2],并強(qiáng)調(diào)“戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)質(zhì)在于規(guī)劃行動”[3],呼吁高校從戰(zhàn)略規(guī)劃走向戰(zhàn)略管理[4]。這時期的研究多借鑒企業(yè)戰(zhàn)略管理理論,把規(guī)劃執(zhí)行視為戰(zhàn)略管理的一部分,從階段論的視角提出執(zhí)行策略[5]。此外,戰(zhàn)略地圖[6]、平衡計分卡[7]等企業(yè)戰(zhàn)略管理工具被普遍運(yùn)用到高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行研究中。自“十一五”發(fā)展規(guī)劃以來,人們逐漸認(rèn)識到執(zhí)行過程的復(fù)雜性,“教科書式的”[8]階段論研究框架所提供的理性主義執(zhí)行策略難以應(yīng)對復(fù)雜情境,基于企業(yè)戰(zhàn)略管理思維的借鑒難以有效契合高校組織屬性的復(fù)雜性和特殊性。研究者們轉(zhuǎn)向探討規(guī)劃執(zhí)行中的組織關(guān)系和組織行動,高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行研究也從作為戰(zhàn)略管理一部分的階段論研究中抽離出來,走向獨(dú)立的執(zhí)行研究領(lǐng)域。

這時期的研究路徑主要有:一是經(jīng)驗(yàn)層次的問題對策類研究,分析影響規(guī)劃執(zhí)行的內(nèi)外部組織要素[9],并提出改進(jìn)策略[10]。二是國內(nèi)外高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的典型案例研究,如別敦榮對青島大學(xué)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)[11],湛毅青、彭省臨對美國愛荷華州立大學(xué)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的介紹[12],研究者希冀從成功經(jīng)驗(yàn)中歸納出可供推廣的執(zhí)行策略。三是微觀層次的要素類研究,如從執(zhí)行能力[13]、執(zhí)行模式[14]等視角切入并深入分析這些要素如何影響發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行效能。四是治理視域下的執(zhí)行研究。公共政策領(lǐng)域走向治理過程的執(zhí)行研究為我們提供了一個新的研究范式,規(guī)劃被看作是一種公共政策[15],執(zhí)行被視為運(yùn)行治理[16]。治理視域下的執(zhí)行研究持續(xù)關(guān)注執(zhí)行過程及其組織間關(guān)系對規(guī)劃執(zhí)行的影響,并為我們提供了一個更加全面、系統(tǒng)、綜合的研究框架。

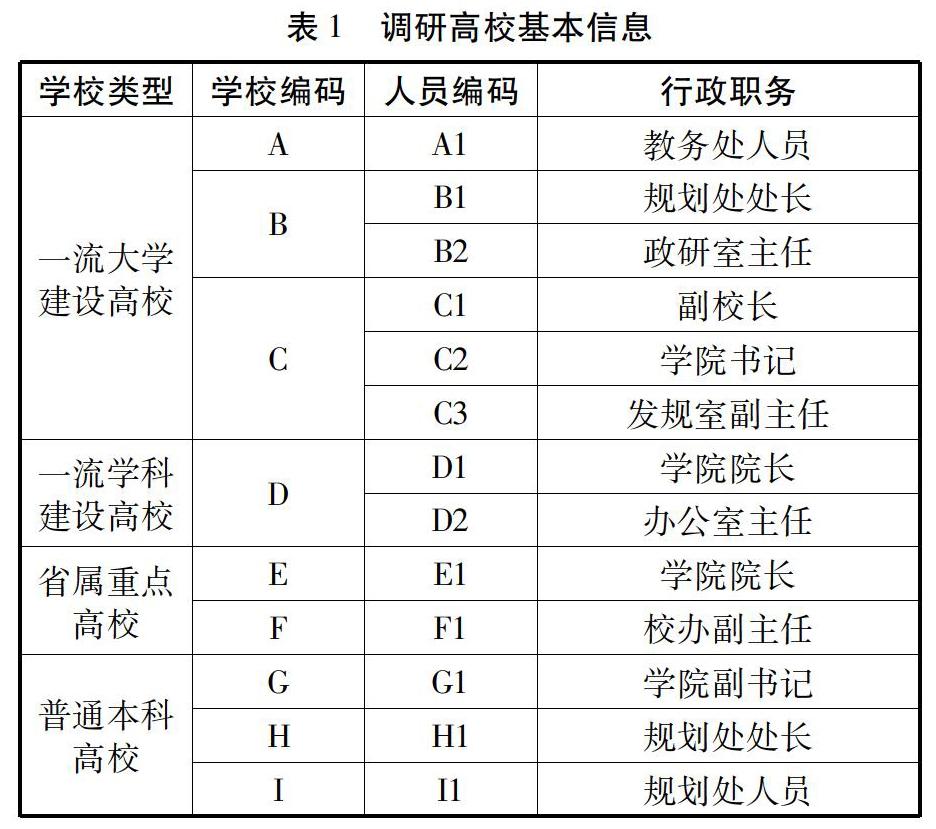

高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行研究范式的轉(zhuǎn)型極大地拓展了我們的研究視域,但已有研究主要集中在發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的影響要素分析,對執(zhí)行中的行動過程和運(yùn)作機(jī)制尚未進(jìn)行細(xì)描和剖析,對規(guī)劃執(zhí)行的行動邏輯也缺乏解釋性研究。為揭開我國高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的“過程黑箱”,本研究通過實(shí)地調(diào)研、查閱學(xué)校網(wǎng)站及檔案資料,共收集了9所高校(見表1)“十一五”、“十二五”、“十三五”發(fā)展規(guī)劃編制、正式化執(zhí)行的相關(guān)資料。本文所要回答的核心問題是:我國高校是如何推進(jìn)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的?這些執(zhí)行策略會帶來哪些行動后果?如何規(guī)避這些行動可能帶來的治理風(fēng)險?

二、高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的行動策略

為推動發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行,調(diào)研高校通過對總體規(guī)劃目標(biāo)的自上而下分解、根據(jù)分解后的目標(biāo)制定考核指標(biāo)、層層簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書、依考核指標(biāo)完成情況實(shí)施獎懲并決定各考核單位資源配置和干部升遷等執(zhí)行舉措,將發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行納入到學(xué)校常規(guī)化運(yùn)營管理中。

(一)目標(biāo)分解實(shí)現(xiàn)了發(fā)展規(guī)劃與學(xué)校常規(guī)化管理的銜接

解決發(fā)展規(guī)劃與學(xué)校日常管理“兩張皮”的現(xiàn)象、推進(jìn)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的首要難題是如何將規(guī)劃中的目標(biāo)任務(wù)融入到學(xué)校的中心工作中。目標(biāo)分解是首要的執(zhí)行環(huán)節(jié),它實(shí)現(xiàn)了規(guī)劃管理與學(xué)校常規(guī)化管理的銜接,主要表現(xiàn)為學(xué)校的中心工作與規(guī)劃文本有結(jié)合。目標(biāo)分解由兩條主線交叉構(gòu)成:一類是時間序列上目標(biāo)分解,包括年度目標(biāo)分解和確定實(shí)施進(jìn)度。年度目標(biāo)分解主要通過制定年度工作要點(diǎn),將發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)分解到各年度逐年推進(jìn)。以C校為例,該校“十一五”發(fā)展規(guī)劃文本中所涉及的91項(xiàng)規(guī)劃事項(xiàng),落實(shí)到五年來年度工作計劃中的有65項(xiàng),落實(shí)率達(dá)71.42%。另一類是組織結(jié)構(gòu)上的縱向目標(biāo)分解。縱向目標(biāo)分解分為三個層次:第一個層次是學(xué)校發(fā)展規(guī)劃與職能部門的專項(xiàng)規(guī)劃目標(biāo)分解,這一層級由各職能部門負(fù)責(zé),根據(jù)學(xué)校總體發(fā)展規(guī)劃要求,確定本部門的任務(wù)總量。第二層次是學(xué)校與院系兩級目標(biāo)分解,院系根據(jù)學(xué)校總體規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃的要求編制學(xué)院發(fā)展規(guī)劃,確定學(xué)院各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。第三個層次是院系內(nèi)教職工目標(biāo)分解。各系部根據(jù)學(xué)院規(guī)劃要求,確定系部目標(biāo)任務(wù)和教職工崗位工作量。如H校2017年全面啟動了系部年度工作目標(biāo)任務(wù)分解和考核工作,系部目標(biāo)考核結(jié)果又與系部教職工獎勵性績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。目標(biāo)分解的核心機(jī)制為:學(xué)校(決策中心)編制總體規(guī)劃,確定學(xué)校重點(diǎn)發(fā)展事項(xiàng)及重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo),各職能部門負(fù)責(zé)專項(xiàng)規(guī)劃的督促落實(shí);二級院系(中間層)依照學(xué)校及職能部門下發(fā)的指標(biāo)總量,確定本院系的各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù);基層教職員工(執(zhí)行者)是最后的執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù),并與個人績效考核掛鉤。目標(biāo)分解呈現(xiàn)出自上而下、逐級分解的層級特征。

(二)量化指標(biāo)體系監(jiān)控著發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的全過程

指標(biāo)體系是維系高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的核心要素,也監(jiān)控著發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的全過程,主要表現(xiàn)為:指標(biāo)體系是目標(biāo)分解的重要依據(jù),是檢查考核的重要觀測點(diǎn),是實(shí)施獎懲的關(guān)鍵證據(jù),是操作實(shí)施的行動對照表。指標(biāo)體系的分類標(biāo)準(zhǔn)主要有兩種:一種是按照指標(biāo)的呈現(xiàn)方式,分為量化指標(biāo)和非量化指標(biāo)。量化指標(biāo)主要是用數(shù)字化的形式對指標(biāo)完成情況加以明確規(guī)定,指標(biāo)的完成數(shù)量可精確到個、項(xiàng)及人次,這類指標(biāo)體系可以清晰評定指標(biāo)是否完成以及具體測算指標(biāo)完成程度,約束力強(qiáng),在指標(biāo)體系中占主導(dǎo)地位;非量化指標(biāo)主要是用語言文字的形式對發(fā)展事項(xiàng)加以限定性的描述,這類指標(biāo)體系主要關(guān)注長期性、過程性和難以量化的工作任務(wù),在指標(biāo)體系中起補(bǔ)充作用。另一種是按照指標(biāo)的約束強(qiáng)度,分為約束性指標(biāo)和預(yù)期性指標(biāo)。這兩類指標(biāo)體系的權(quán)重構(gòu)成和完成程度對考核的意義是不相同的。約束性指標(biāo)是最低層次的、要求務(wù)必完成的硬指標(biāo),在指標(biāo)體系中處于核心位置;預(yù)期性指標(biāo)是期望實(shí)現(xiàn)的、有一定彈性空間的軟指標(biāo),在指標(biāo)體系中所占的比重較少,但完成程度能夠體現(xiàn)出不同執(zhí)行組織執(zhí)行能力的差異。如I校《關(guān)于推進(jìn)落實(shí)I學(xué)院“十三五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的意見》中所列舉的82項(xiàng)定量指標(biāo)中,約束性指標(biāo)為58項(xiàng),預(yù)期性指標(biāo)為24項(xiàng),兩者的比重為7∶3。此外,有些高校還設(shè)置了一票肯定指標(biāo)和一票否定指標(biāo)、基礎(chǔ)分值指標(biāo)和提高分值指標(biāo)等。各調(diào)研高校指標(biāo)體系的分類標(biāo)準(zhǔn)、表現(xiàn)形式、賦分權(quán)重等存在較大的差異,這些差異一方面體現(xiàn)了高校工作重點(diǎn)的不同,另一方面也體現(xiàn)了不同層次、類型的高校治理效能的差別。

(三)目標(biāo)責(zé)任書的簽訂實(shí)現(xiàn)了責(zé)任分擔(dān)和壓力傳遞

為明確責(zé)任主體,增強(qiáng)執(zhí)行意識,調(diào)研中的9所高校共有7所高校正式簽訂了目標(biāo)責(zé)任書,簽訂比例達(dá)77.9%。目標(biāo)責(zé)任書的起草主體分兩種:一種是學(xué)校起草學(xué)院目標(biāo)責(zé)任書并下發(fā)給各學(xué)院,一種是學(xué)校出臺目標(biāo)責(zé)任書填寫模板,各學(xué)院填充具體指標(biāo),經(jīng)學(xué)校審核后通過。目標(biāo)責(zé)任書的簽訂主體有以下四類:第一類,各院系、職能部門負(fù)責(zé)人均與校長和書記簽訂。第二類,各院系、職能部門負(fù)責(zé)人均與校長簽訂。第三類,學(xué)院負(fù)責(zé)人與校長、職能部門負(fù)責(zé)人與書記分別簽訂。第四類,各學(xué)院、職能部門負(fù)責(zé)人與發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)人簽訂。通過這種帶有儀式感的正式化組織行為,學(xué)校向中層管理者施加壓力、明確職責(zé),同時中層管理者也向?qū)W校立下“軍令狀”,將自身納入到甘愿執(zhí)行、自擔(dān)職責(zé)的考核激勵體系中。目標(biāo)責(zé)任書的簽訂增強(qiáng)了規(guī)劃執(zhí)行的合法性,形成了自上而下的壓力傳遞機(jī)制。

(四)正式化考核評估機(jī)制增強(qiáng)了發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的強(qiáng)制力

考核是自上承接目標(biāo)分解與責(zé)任分擔(dān)、自下連接評估結(jié)果與實(shí)施獎懲的中間環(huán)節(jié)。在考核方式上,按照考核頻率,有五年規(guī)劃評估、規(guī)劃實(shí)施中期評估、規(guī)劃目標(biāo)年度考核三類,其中,中期評估越來越受重視。在考核類型上,根據(jù)考核部門性質(zhì),將考核單位分為不同的類型,同類型單位采用同一考核評價標(biāo)準(zhǔn)。如I校將考核單位分為教學(xué)科研單位、職能部門單位、經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算單位三種類型。在考核程序上,一般采用部門自評與學(xué)校他評相結(jié)合的方式。部門自評有兩種形式:一類是依據(jù)學(xué)校下發(fā)的評估表格模板,各單位按要求填報各類任務(wù)的進(jìn)展?fàn)顟B(tài)和各類數(shù)據(jù)的完成情況;一類是各單位根據(jù)學(xué)校下發(fā)的自評報告模板撰寫自評報告,自評報告一般要寫明各類事項(xiàng)的推進(jìn)和完成情況、存在的問題及改進(jìn)的措施建議。學(xué)校他評是在部門自評的基礎(chǔ)上,由學(xué)校組織的綜合考評組對各自評部門上報的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行核查,并給出綜合考核結(jié)果和改進(jìn)建議。在考核結(jié)果的認(rèn)定上,一般將考核結(jié)果分為不同的等級,并根據(jù)等級實(shí)施獎懲。

(五)經(jīng)濟(jì)與政治激勵構(gòu)成了發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的硬約束

依據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎懲是確保規(guī)劃執(zhí)行強(qiáng)約束力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。調(diào)研高校在考核結(jié)果的運(yùn)用和激勵制度設(shè)計上存在一定的差異,但激勵方式一般有三類:第一類是榮譽(yù)性的精神激勵,主要通過頒發(fā)獎狀、授予榮譽(yù)稱號等方式予以表彰。第二類是與績效撥款相關(guān)的物質(zhì)激勵,包括個人層次和組織層次兩種獎勵方式。個人層次表現(xiàn)為個人工作量的完成情況與績效工資或獎金掛鉤,組織層次表現(xiàn)為部門指標(biāo)完成情況與學(xué)校下發(fā)的績效撥款掛鉤,H大學(xué)《目標(biāo)管理考核辦法(修訂)》中規(guī)定“對考核‘優(yōu)秀的部門增撥當(dāng)年績效的15%進(jìn)行獎勵”。第三類是與干部考評和選拔任用掛鉤的政治激勵。政治激勵中不僅有獎,而且有罰。如H大學(xué)規(guī)定“凡連續(xù)三年考核列后三位的,學(xué)校要對單位領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行誡勉談話;凡考核不合格的,學(xué)校根據(jù)有關(guān)規(guī)定對單位領(lǐng)導(dǎo)班子做出處理”。精神層次、經(jīng)濟(jì)層次、政治層次三類激勵方式各有側(cè)重,各高校一般會綜合使用,但在激勵強(qiáng)度上,政治激勵和經(jīng)濟(jì)激勵的約束力最強(qiáng)。

三、高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的行動后果

正式化行動策略中的目標(biāo)分解實(shí)現(xiàn)了壓力傳遞,目標(biāo)責(zé)任書的簽訂強(qiáng)化了壓力氛圍,以量化指標(biāo)為核心的檢查、考核、激勵機(jī)制確保了壓力分擔(dān),高校發(fā)展規(guī)劃實(shí)際上是在種種壓力下執(zhí)行的。壓力型體制[17]作為一個場域形塑著高校的治理實(shí)踐,在這一場域下,高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行呈現(xiàn)出雙重運(yùn)作結(jié)果。

(一)壓力傳遞機(jī)制與重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)的完成

首先,以量化指標(biāo)為核心的指標(biāo)分解、檢查、考核體系,將原本帶有戰(zhàn)略性的發(fā)展規(guī)劃轉(zhuǎn)化成了短期性的、孤立化的量化指標(biāo)體系,執(zhí)行發(fā)展規(guī)劃實(shí)際上被轉(zhuǎn)化成了執(zhí)行考核指標(biāo)。這種“數(shù)目字”[18]的控制執(zhí)行模式操作上便捷高效,形式上簡單明了,它明確了各級執(zhí)行組織的行動方向、工作重點(diǎn)和行為后果,各級組織不得不行動起來以推進(jìn)執(zhí)行。其次,通過成立規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組、簽訂責(zé)任書、明確考核標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行策略不斷向下級釋放和傳遞壓力信號,從而形成了自上而下的組織動員,激發(fā)了各級組織對發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的充分重視。在向上負(fù)責(zé)制下,中層執(zhí)行組織為回應(yīng)學(xué)校的執(zhí)行壓力,表明自己的行動立場和行動能力,往往會全盤接受學(xué)校下發(fā)的各類考核要求,并層級加碼再分發(fā)給基層執(zhí)行組織。再次,面對層層加碼的執(zhí)行指標(biāo),下級執(zhí)行組織面臨著巨大的執(zhí)行壓力。為完成指標(biāo)任務(wù),執(zhí)行組織會根據(jù)指標(biāo)權(quán)重確定自己的優(yōu)先行動等級,那些權(quán)重分值高、易于出成績的、具有剛性約束力的指標(biāo)會受到重點(diǎn)關(guān)注。為完成這些重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo),執(zhí)行組織往往將其上升為“政治任務(wù)”,如在國家趕超戰(zhàn)略和重點(diǎn)建設(shè)政策的影響下,創(chuàng)建一流大學(xué)、建設(shè)一流學(xué)科、爭取各類項(xiàng)目、擴(kuò)大科研產(chǎn)出、獲得獎項(xiàng)評比等指標(biāo),成為學(xué)校發(fā)展“最大的政治”。學(xué)校往往會傾盡全力,采取多種手段,同時借助政治權(quán)威、行政手段、甚至超常規(guī)的制度措施等全力保障“學(xué)術(shù)政治任務(wù)”的完成,執(zhí)行結(jié)果就表現(xiàn)為這些硬指標(biāo)的無條件執(zhí)行。

(二)減壓策略與高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行阻滯的發(fā)生

在壓力型體制中,不僅存在推動發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的加壓驅(qū)動,同樣存在阻礙發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的減壓機(jī)制。“減壓閥”[19]的客觀存在,為基層執(zhí)行組織的選擇性執(zhí)行、策略性應(yīng)對提供了操作空間,高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行陷入困境。

1.目標(biāo)分解為選擇性執(zhí)行留下了策略運(yùn)作空間。在目標(biāo)分解過程中,由于學(xué)校行政權(quán)力的強(qiáng)大和各級執(zhí)行組織協(xié)商能力的不足,學(xué)校往往通過指令式分解的方式,直接確定分解方案,并以行政命令的方式下達(dá)給執(zhí)行組織,要求其如期完成指標(biāo)任務(wù)。由于缺乏充分的協(xié)商博弈,學(xué)校對執(zhí)行組織完成目標(biāo)的能力和困難不甚了解。為規(guī)避風(fēng)險、確保指標(biāo)達(dá)成,學(xué)校在下發(fā)指標(biāo)過程中往往會按一定比例放大各項(xiàng)指標(biāo),特別是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域的指標(biāo)任務(wù),經(jīng)過層層加碼,到基層執(zhí)行組織往往會出現(xiàn)目標(biāo)過高情況。如D校辦公室主任所說:“規(guī)劃中肯定會有目標(biāo)過高的情況。”面對上級的高目標(biāo)要求,執(zhí)行組織對目標(biāo)分解和指標(biāo)考核會有抵觸情緒。如G校二級學(xué)院副書記所說:“分解目標(biāo)的壓力大,目標(biāo)分解直接和利益掛鉤,大家都不愿意有具體的任務(wù)指標(biāo)。”即使是與學(xué)校簽訂了目標(biāo)責(zé)任書,指標(biāo)任務(wù)分派了下來,執(zhí)行組織仍會感到這些指標(biāo)是上級制定的,對指標(biāo)分解缺乏深度認(rèn)同,在執(zhí)行中會有應(yīng)付心理。目標(biāo)分解過程中上下級組織間的信息不對稱致使發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)經(jīng)受第一輪的削減、篩選和置換。

2.多重博弈與規(guī)避機(jī)制加重了發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的流失。基層執(zhí)行組織作為最后的落實(shí)主體,他們承擔(dān)著巨大的執(zhí)行壓力。根據(jù)多任務(wù)委托代理理論[20],在執(zhí)行能力和運(yùn)作資源有限的情況下,他們往往會綜合考慮學(xué)校出臺的各項(xiàng)誘導(dǎo)性的規(guī)劃執(zhí)行制度安排,如指標(biāo)體系、考核辦法、獎懲方式等,從而決定各類事項(xiàng)的行動等級,啟動選擇式執(zhí)行。首先,不同類型的指標(biāo)其輕重緩急是不相同的,那些易出成績、權(quán)重分值高的指標(biāo)成為“有所為”的重點(diǎn)執(zhí)行事項(xiàng),那些難以量化、不易直接考核、權(quán)重分值較低的指標(biāo)會被模糊化處理甚至被消解。其次,在檢查考核環(huán)節(jié),面對難以完成的指標(biāo)任務(wù),執(zhí)行組織又相應(yīng)地發(fā)展出一套責(zé)任規(guī)避機(jī)制。或通過訴苦、抱怨,把難以完成的原因轉(zhuǎn)嫁給限制性因素的存在,或通過藝術(shù)性的匯報技巧以突出成績、隱藏失誤,或通過變通統(tǒng)計口徑、模糊統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等操縱數(shù)據(jù),甚至出現(xiàn)數(shù)據(jù)造假。如B校規(guī)劃處處長所說:“為完成指標(biāo)就降低完成質(zhì)量,甚至可以調(diào)整數(shù)據(jù)、做假數(shù)據(jù)來告訴你他們實(shí)現(xiàn)了。后來統(tǒng)計處歸規(guī)劃處管的時候我們就發(fā)現(xiàn)了很多這種問題。”受治理成本和治理能力的限制,各個部門間缺乏良好的協(xié)同機(jī)制,各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)間缺乏清晰、統(tǒng)一的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),絕大多數(shù)高校也尚未建立起科學(xué)高效的數(shù)據(jù)核查機(jī)制,這就為目標(biāo)替代、數(shù)據(jù)造假提供了操作空間。由此,從目標(biāo)的確立到指標(biāo)的分解、從選擇性執(zhí)行到應(yīng)對檢查考核,整個執(zhí)行過程中,無不充滿了自上而下與自下而上的多重博弈,每一個操作環(huán)節(jié)上的“控制”與“反控制”博弈,都加重了發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行阻滯的發(fā)生。

四、高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行策略可能引發(fā)的治理風(fēng)險

愈加細(xì)化的目標(biāo)分解、愈趨嚴(yán)格的過程控制、愈重考核的結(jié)果導(dǎo)向似乎已成為高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的“成功經(jīng)驗(yàn)”在各高校復(fù)制推廣,但值得注意的是,這種自上而下的官僚控制執(zhí)行模型在帶來短期績效的同時往往造成“意外后果”[21],易引發(fā)治理風(fēng)險。

(一)數(shù)量化執(zhí)行易消解發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略性意蘊(yùn),加重“指標(biāo)化”辦學(xué)傾向

高校發(fā)展規(guī)劃是面向未來的較為模糊的輪廓藍(lán)圖,但以量化指標(biāo)為核心的指標(biāo)分解環(huán)節(jié),將戰(zhàn)略性、全局性的發(fā)展規(guī)劃轉(zhuǎn)化為可供操作的數(shù)據(jù)指標(biāo),即使一些難以量化的目標(biāo)也被“強(qiáng)行”數(shù)字化,學(xué)校的整體發(fā)展?fàn)顟B(tài)被原子化、碎片化。首先,量化指標(biāo)過于明晰具體,實(shí)施起來更具剛性,這種執(zhí)行模式更關(guān)注上級的指令和結(jié)果的達(dá)成,而壓縮了各級執(zhí)行組織的自主發(fā)展空間,在層層加碼的指標(biāo)考核壓力下,對某一發(fā)展指標(biāo)的過度追求形塑了高校的策略主義運(yùn)作,加重了執(zhí)行過程中的投機(jī)主義行為,忽視了學(xué)校發(fā)展的戰(zhàn)略性、長期性、整體性,增加了學(xué)校指標(biāo)化辦學(xué)和碎片化發(fā)展的風(fēng)險。其次,指標(biāo)化執(zhí)行致命的弊端就是功利化和政績化。為達(dá)成指標(biāo)和追求政績,執(zhí)行組織更關(guān)注短期目標(biāo),將精力多放在易凸顯成績的指標(biāo)增長上,如各類項(xiàng)目的獲得、論文數(shù)量的增長等,而那些對學(xué)校發(fā)展極其重要但難以量化、又需要付出長期努力的規(guī)劃目標(biāo)往往受到忽視,如教學(xué)質(zhì)量和人才培養(yǎng)。“對于高等教育發(fā)展而言,一旦人的教育出了問題,其他所有的指標(biāo)無論如何‘一流都將失去意義。”[22]量化執(zhí)行模式最根源的沖突在于這種標(biāo)準(zhǔn)化、量化式的管理模式與高校多目標(biāo)模糊的組織屬性和分散聯(lián)合的組織特征的沖突。

(二)政治、行政、學(xué)術(shù)的混同運(yùn)作加重學(xué)校科層管理負(fù)擔(dān)

在壓力型體制下,政治、行政、學(xué)術(shù)三套系統(tǒng)形成了以“責(zé)任—利益連帶”為特征的制度性聯(lián)結(jié)。高校發(fā)展規(guī)劃文本中既有學(xué)科建設(shè)等學(xué)術(shù)類目標(biāo),也有治理體制改革等政務(wù)類目標(biāo),還有加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)等黨務(wù)類目標(biāo),這三套系統(tǒng)通過簽訂一張目標(biāo)責(zé)任書、實(shí)行一套考核指標(biāo)體系的形式,被納入到同一個責(zé)任體中。政治、行政、學(xué)術(shù)的混同運(yùn)作加重了學(xué)校科層化管理的負(fù)擔(dān),增加了高校學(xué)術(shù)治理的復(fù)雜性。首先,政治與行政系統(tǒng)具有很強(qiáng)的權(quán)威性和強(qiáng)制力,在學(xué)術(shù)治理能力不足的情況下引入過強(qiáng)的行政手段和政治激勵,更加壓縮了學(xué)術(shù)權(quán)力系統(tǒng)的運(yùn)作空間,造成學(xué)術(shù)治理系統(tǒng)的疲軟無力。其次,學(xué)校層級具有很強(qiáng)的組織動員和資源汲取能力,執(zhí)行什么、如何執(zhí)行、如何評價都是由學(xué)校確定的,執(zhí)行體系定得過細(xì)、過死,學(xué)校的行政權(quán)力過強(qiáng),高校內(nèi)部權(quán)力結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡;二級學(xué)院等基層執(zhí)行組織的學(xué)術(shù)管理權(quán)限受到削弱,自治空間受到侵占,并逐漸喪失自主發(fā)展的活力。這種“以問責(zé)為核心的控制、效率、績效等價值理念已經(jīng)成為一些高校新的管理哲學(xué),并不斷侵蝕著傳統(tǒng)的專業(yè)自治與信任”[23]。

(三)權(quán)威治理與技術(shù)治理的結(jié)合謹(jǐn)防高校治理的內(nèi)卷化

隨著發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行意識的增強(qiáng),高校愈加傾向采用技術(shù)治理方式控制執(zhí)行過程,如目標(biāo)分解的精細(xì)化、指標(biāo)考核的標(biāo)準(zhǔn)化、獎懲方式的制度化等。技術(shù)治理手段的運(yùn)用主要借助科層制的權(quán)威治理而實(shí)現(xiàn),但一旦權(quán)威治理和技術(shù)治理相結(jié)合,就會造成技術(shù)、資本、信息乃至權(quán)力的壟斷[24],勢必對高校治理產(chǎn)生重大影響。首先是治理成本的增加與機(jī)會主義的增強(qiáng)。發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行中的技術(shù)治理手段要求強(qiáng)化執(zhí)行規(guī)范、遵守執(zhí)行流程,這些都是以增加大量的行政開支為代價的,但由于需要消耗大量的治理成本,導(dǎo)致很多高校缺乏實(shí)質(zhì)上的核查和監(jiān)管,這就為數(shù)據(jù)過度包裝留下了空間。其次,資源投入的增加與高校治理的內(nèi)卷化。內(nèi)卷化概念解釋的是“沒有發(fā)展的增長這一悖論現(xiàn)象”[25]。正如“項(xiàng)目未必能夠提升高等教育質(zhì)量”[26],對于發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行來說,量化指標(biāo)的完成、數(shù)據(jù)的增長并不意味著學(xué)校實(shí)現(xiàn)了真正的發(fā)展。此外,為完成帶有政治性的學(xué)術(shù)目標(biāo),學(xué)校采用“集中力量辦大事”的發(fā)展策略,依靠大量的經(jīng)費(fèi)投入、密集的人才引進(jìn)、高強(qiáng)度的政治激勵等手段以確保重點(diǎn)監(jiān)控指標(biāo)的達(dá)成,但這些資源的使用效率受到質(zhì)疑,功利主義的辦學(xué)導(dǎo)向損害了學(xué)者的學(xué)術(shù)倫理和大學(xué)的精神追求。

五、高校發(fā)展規(guī)劃治理危機(jī)的應(yīng)對

正式化執(zhí)行策略之所以有可能引發(fā)治理危機(jī),原因在于:高校發(fā)展規(guī)劃的戰(zhàn)略性意蘊(yùn)與指標(biāo)化執(zhí)行的操作技術(shù)相沖突;規(guī)劃目標(biāo)的長期努力性與執(zhí)行中對短期績效追求的價值觀念相沖突;自上而下的規(guī)劃執(zhí)行體系與高校學(xué)術(shù)組織自下而上運(yùn)行的組織文化相沖突。為破解執(zhí)行難題,規(guī)避治理風(fēng)險,需要從治理模式變革的視角,跳出自上而下控制式的執(zhí)行模式,促使“整個治理體系的優(yōu)化和高校內(nèi)外部治理秩序的重構(gòu)”[27]。

(一)增強(qiáng)院系規(guī)劃的實(shí)體地位,實(shí)現(xiàn)各類發(fā)展規(guī)劃的層級嵌套與目標(biāo)對接

我國高校已建立了涵蓋學(xué)校總體規(guī)劃、職能部處的專項(xiàng)規(guī)劃、二級學(xué)院的院系規(guī)劃的較為完整的發(fā)展規(guī)劃體系,并形成了以學(xué)校總體規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)的自上而下逐級分解的規(guī)劃鏈條。在這一規(guī)劃體系中,學(xué)校總體發(fā)展規(guī)劃處于絕對核心位置。但問題是,以學(xué)校總體規(guī)劃為核心確立的目標(biāo)分解、檢查、考核、激勵體系,使得院系只能被動地執(zhí)行學(xué)校下發(fā)的各類考核指標(biāo)任務(wù),二級院系規(guī)劃在院系治理中難以發(fā)揮實(shí)質(zhì)性作用而處于懸浮狀態(tài),院系的治理活力未被調(diào)動起來。解決高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行困境的關(guān)鍵在于變革自上而下的規(guī)劃編制和執(zhí)行模式,構(gòu)建各類規(guī)劃定位清晰、功能互補(bǔ)、統(tǒng)一銜接的規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)體系。首先,增強(qiáng)學(xué)校總體發(fā)展規(guī)劃的宏觀性、戰(zhàn)略性和綱領(lǐng)性,以發(fā)揮其宏觀調(diào)控的功能。其次,夯實(shí)二級院系規(guī)劃的實(shí)體地位,在與學(xué)校總體規(guī)劃層級嵌套、目標(biāo)對接的基礎(chǔ)上,重視二級院系規(guī)劃在學(xué)校和院系治理體系中的地位和作用,給予二級院系依自身規(guī)劃自主發(fā)展的空間,實(shí)現(xiàn)院系的實(shí)體化運(yùn)作。通過學(xué)校層次的“規(guī)劃上移”和院系層次的“規(guī)劃下移”,最終“建立起學(xué)校宏觀調(diào)控、學(xué)院自主辦學(xué)的高效運(yùn)行機(jī)制”[28]。

(二)通過編制規(guī)劃確立集體行動規(guī)則,構(gòu)建共同體治理格局

高校發(fā)展規(guī)劃具有公共政策的屬性,其規(guī)劃文本中所確立的愿景使命、發(fā)展目標(biāo)、實(shí)施路徑等,可以看做是各治理主體就學(xué)校未來發(fā)展所達(dá)成的帶有契約性質(zhì)的規(guī)則安排。作為共同制定治理規(guī)則的集體行動,這一編制過程的多元主體參與、協(xié)商一致、達(dá)成共識是推進(jìn)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的重要前提。發(fā)展規(guī)劃編制與其說是技術(shù)理性主導(dǎo)的文本確立過程,不如說是協(xié)調(diào)各方利益的政治過程。這一過程需要各治理主體的廣泛參與,通過幾上幾下反復(fù)的溝通協(xié)商、利益博弈,最終達(dá)成體現(xiàn)集體意志、確立集體行動的民主“契約”[29]。規(guī)劃工作的獨(dú)特價值恰恰就體現(xiàn)在這一識別沖突、達(dá)成共識的過程之中,而漠視或規(guī)避多元治理主體間的利益沖突是難以達(dá)成集體行動規(guī)則的重要原因。由此,高校發(fā)展規(guī)劃編制由“筆桿子”閉門造車式的封閉型決策向“集思廣益式”的開放型決策、由貫徹校領(lǐng)導(dǎo)意志的精英主義決策向多元主體共同參與的民主決策的轉(zhuǎn)變極其重要。高校發(fā)展規(guī)劃的執(zhí)行最終依賴于組織及個人的自覺行動,只有建立在廣泛共識基礎(chǔ)上的發(fā)展規(guī)劃才能得到組織成員的認(rèn)可,激發(fā)高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的內(nèi)生動力。

(三)由管控式執(zhí)行向契約式執(zhí)行轉(zhuǎn)變,激發(fā)執(zhí)行規(guī)劃的內(nèi)生動力

在單中心控制秩序下,高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的動力主要源自強(qiáng)制性的行政命令、高強(qiáng)度的政治激勵、科層化的等級權(quán)力。當(dāng)官僚制組織原則應(yīng)用于提供公共服務(wù)的場合時,其“大量潛在的制度缺陷或者制度失敗根源就變得顯然了”[31]。為從根本上解決范式危機(jī),需要引入契約制度和契約精神以取代命令與控制,構(gòu)建多中心的行動秩序。首先,改變控制執(zhí)行邏輯,通過反復(fù)的溝通、協(xié)調(diào)、博弈達(dá)成實(shí)質(zhì)性的契約安排,以協(xié)商治理代替行政指令。其次,集體行動應(yīng)當(dāng)盡可能在較低的治理層次上得到解決,這種較低的治理層級就是構(gòu)建以院系基層治理為核心的“分層自治小組織”[32],院系內(nèi)部由于組織規(guī)模小,低成本的溝通網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、決策信息真實(shí),可以通過編制規(guī)劃在小組織內(nèi)部達(dá)成自主合約,并通過內(nèi)部相互監(jiān)督以克服規(guī)劃不執(zhí)行的“搭便車”現(xiàn)象,有效減少信息不對稱和外部監(jiān)督、控制問題,促進(jìn)組織內(nèi)部共同利益的實(shí)現(xiàn)。再次,高校發(fā)展規(guī)劃主要集中在以知識為基礎(chǔ)的學(xué)術(shù)事務(wù)的發(fā)展上,學(xué)術(shù)的發(fā)展和大學(xué)的運(yùn)行有其自身的規(guī)律、邏輯和內(nèi)生秩序。規(guī)劃執(zhí)行最根源的推動力不是來自行政權(quán)威的命令或金錢物質(zhì)激勵的刺激,過多的外在控制致使高校內(nèi)生秩序長期受到抑制。遵循以學(xué)術(shù)治理為軸心的發(fā)展規(guī)劃運(yùn)行邏輯,實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)共同體向自我激勵、自我負(fù)責(zé)、自我約束的轉(zhuǎn)型,是破解執(zhí)行難題,實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行體制機(jī)制變革的可為之道。

六、小結(jié)

綜上所述,高校發(fā)展規(guī)劃正式化執(zhí)行策略不失為明確發(fā)展事項(xiàng)、規(guī)避責(zé)任模糊、加強(qiáng)過程控制的有效舉措,也顯示了高校治理朝精準(zhǔn)化、制度化、專業(yè)化的方向發(fā)展。但我們必須反思如何才能更科學(xué)合理地運(yùn)用這些行動策略,警惕過度依賴技術(shù)和控制有可能引發(fā)的治理風(fēng)險,思索如何用更好的手段處理好學(xué)術(shù)與行政雙重治理系統(tǒng)的矛盾,在實(shí)踐中不斷總結(jié)高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行的中國經(jīng)驗(yàn),以更好地發(fā)揮高校發(fā)展規(guī)劃的制度優(yōu)勢,提升高校發(fā)展規(guī)劃的制度效能。

參考文獻(xiàn):

[1]陳寶生.以規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)推進(jìn)教育科學(xué)繁榮發(fā)展[J].教育研究,2019(1):4-8.

[2]劉獻(xiàn)君.高等學(xué)校戰(zhàn)略管理[M].北京:人民出版社,2008:1.

[3]別敦榮.論大學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃[J].教育研究,2010(8):36-39.

[4]劉向兵,李立國.從發(fā)展規(guī)劃到戰(zhàn)略管理——高校管理發(fā)展的重要選擇[J].國家教育行政學(xué)院學(xué)報,2005(12):41-45.

[5]何超.大學(xué)戰(zhàn)略管理研究[D]重慶:西南大學(xué)教育學(xué)部,2006:117-126.

[6]柴旭東.戰(zhàn)略地圖與大學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略制訂——以英國利茲大學(xué)戰(zhàn)略地圖為例[J].教育發(fā)展研究,2008(Z1):101-104.

[7]胡建波.平衡計分卡在高校戰(zhàn)略管理中的應(yīng)用[J].高等工程教育研究,2008(5):93-100.

[8]Nakamura,R.T..The?Textbook?Police?Process?and?Implementation?Research[J].Policy?Studies?Review,1987(1):142-154.

[9]張敏.影響學(xué)校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行因素分析[J].江蘇教育,2007(23):26-27.

[10]郭繼東.學(xué)校改進(jìn)規(guī)劃執(zhí)行系統(tǒng)的構(gòu)建[J].中國教育學(xué)刊,2010(3):79-82.

[11]別敦榮.大學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施——青島大學(xué)案例研究[J].高等工程教育研究,2010(1):91-95.

[12]湛毅青,彭省臨.美國高校發(fā)展規(guī)劃的編制與實(shí)施研究——以愛荷華州立大學(xué)為例[J].現(xiàn)代大學(xué)教育,2007(4):46-52.

[13]馬德秀.加強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行能力?促進(jìn)大學(xué)內(nèi)涵發(fā)展[J].中國高等教育,2007(Z1):7-9.

[14]陳廷柱.基于執(zhí)行視角對高校規(guī)劃工作的幾點(diǎn)思考[J].現(xiàn)代教育管理,2015(2):1-6.

[15]楊永恒.發(fā)展規(guī)劃:理論、方法與實(shí)踐[M].北京:清華大學(xué)出版社,2012:6.

[16]邁克·希爾,彼特·休普.執(zhí)行公共政策[M].黃健榮,譯.北京:商務(wù)印書館,2011:263.

[17]楊雪冬.壓力型體制:一個概念的簡明史[J].社會科學(xué),2012(11):4-12.

[18]竺乾威.數(shù)目字管理與人本的回歸[J].中國行政管理,2011(3):29-34.

[19]縣鄉(xiāng)人大運(yùn)行機(jī)制研究課題組.縣鄉(xiāng)兩級的政治體制改革如何建立民主的合作新體制[J].經(jīng)濟(jì)社會體制比較,1997(4):4-24.

[20]Holmstrom,B.,Milgrom,P..Multitask?Principal-Agent?Analyses:Incentive?Contracts,Asset?Ownership,and?Job?Design[J].Journal?of?Law,Economics?and?Organization,1991,7(Special):24-52.

[21]劉玉能,楊維靈.社會行動的意外后果:一個理論簡史[J].浙江大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版),2008(3):42-48.

[22]王建華.一流之后的路:朝向高等教育真正的發(fā)展.蘇州大學(xué)學(xué)報(教育科學(xué)版),2019(3):43-46.

[23]張應(yīng)強(qiáng),蘇永建.高等教育質(zhì)量保障:反思、批判與變革[J].教育研究,2014(5):19-27.

[24]渠敬東.項(xiàng)目制:一種新的國家治理體制[J].中國社會科學(xué),2012(5):113-130.

[25]黃宗智.長江三角洲小農(nóng)家庭與鄉(xiāng)村發(fā)展[M].北京:中華書局,2000:427.

[26]陳廷柱.警惕高等教育質(zhì)量項(xiàng)目化[J].大學(xué)教育科學(xué),2019(5):11-12.

[27]齊明明,陳廷柱.我國高校發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行阻滯探源及其破解之道——基于合法性理論視角的分析[J].高等工程教育研究,2016(4):124-128.

[28]許杰.深化校院兩級管理:經(jīng)驗(yàn)與思索[J].國家教育行政學(xué)院學(xué)報,2016(1):42-47.

[29]Davidoff,P..Advocacy?and?Pluralism?in?Planning[J].A?Reader?in?Planning?Theory,1973,31(4):277-296.

[30]邁克爾·博蘭尼.自由的邏輯[M].馮銀江,李雪茹,譯.長春:吉林人民出版社,2002:172.

[31]文森特·奧斯特羅姆.美國公共行政的思想危機(jī)[M].毛壽龍,譯.上海:上海三聯(lián)書店,1999:67.

[32]王鵬.集體行動理論視角下中國大學(xué)發(fā)展規(guī)劃有效性研究[M].北京:人民出版社,2014:161.

(責(zé)任編輯?劉第紅)