針灸結合按摩治療腦癱合并吞咽障礙的臨床研究

徐慧

【關鍵詞】 針灸;按摩;腦癱;吞咽障礙

【中圖分類號】R242 ? 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)05-0060-02

腦癱在小兒群體發生率較高,屬于常見的中樞神經障礙綜合征,對智力、行為均造成危害,出現癲癇、精神障礙及語言障礙等癥狀,危害性極大[1]。腦癱患兒常合并吞咽障礙,而小兒正處于快速生長發育階段,吞咽障礙導致營養攝入不足,不僅促進疾病發展,影響治療效果,且危害患兒健康成長,因此需加強吞咽障礙改善治療[2]。為此,本次研究對針灸結合按摩治療腦癱合并吞咽障礙的臨床效果進行了探討,報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將本院于2016年3月至2018年3月期間收治的腦癱合并吞咽障礙患兒82例作為研究資料,隨機分組,各41例,均滿足腦性癱瘓診斷標準,對照組男26例,女15例,年齡:1歲~6歲,平均(3.02±0.86)歲,包含痙攣型15例,不隨意運動型12例,混合型14例;觀察組男27例,女14例,年齡:1歲~6歲,平均(3.05±0.82)歲,包含痙攣型16例,不隨意運動型11例,混合型14例。排除咽喉部急性患兒、伴隨心肝腎及造血系統等嚴重原發性疾病患兒等。兩組患兒基本資料比較無顯著性差異,p>0.05。

1.2 治療方法

1.2.1 對照組 吞咽功能訓練:協助患兒張口,由康復治療師進行松弛下頜向兩側訓練,隨后利用紗布將舌尖裹住,輕輕牽拉,促進舌運動。利用經冰凍棉簽蘸水后刺激軟腭弓、舌根及咽喉壁等,每天1次。協助患兒進行攝食訓練,將頭部抬高30°,選擇柔軟且不易松散食物,緩慢進食,一般控制在45min左右。給予吞咽治療儀,頸后發際下為正極貼片,頸前環狀軟骨處為負極貼片,繃帶固定后,設置INDIVAT功能,病癥選擇DYSPHAGIA,預熱7min,選擇中頻電流AMF,MT,治療每天1次,每次30min。

1.2.2 觀察組 在上述治療基礎上增加針灸聯合按摩治療方案:①針灸治療,選擇地倉穴、頰車穴,采用1.5寸毫針地倉穴位透刺,頰車穴0.5-0.8寸,廉泉穴、夾廉泉穴則利用1寸毫針向舌根方向針刺,0.5-0.8寸,下關穴、、合谷穴利用1寸毫針直刺0.5寸,留針30min。②按摩治療,叩擊口輪匝肌、咀嚼肌等,并進行頰部腭肌肉按揉,對舌根進行按摩,需注意控制力度,刺激口腔肌肉運動。進行上唇部按壓,保持一定的力度引起下唇的反射性上抬。

1.3 觀察指標

觀察兩組治療效果:顯效為吞咽障礙消失,正常進食;有效為吞咽障礙明顯緩解,可進食,偶爾出現嗆咳。無效為吞咽障礙物明顯變化,不可進食。治療有效率=顯效率+有效率。吞咽障礙采用才藤榮一吞咽障礙七級評分法評價,級別越低,吞咽障礙越嚴重。采用Kayp指數評價營養狀態,<13為營養不良、13-15為營養偏差,15-22為正常或偏胖。統計營養不良率。

1.4 統計學處理

將統計學軟件SPSS20.0作為分析軟件,計量資料對比采用t檢驗,計數資料對比卡方檢驗,p<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒治療效果及營養不良率分析

觀察組治療有效率顯著高于對照組,營養不良率顯著低于對照組,p<0.05。

表1 兩組患兒治療效果及營養不良率分析(%)

2.2 兩組患兒吞咽障礙改善情況分析

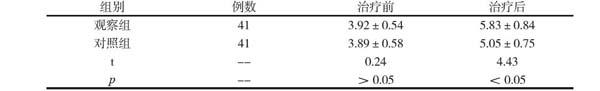

治療后觀察組患兒吞咽障礙明顯改善,且顯著優于對照組,p<0.05。

表2 兩組患兒吞咽障礙改善情況分析(級,X±S)

3 討論

小兒腦癱常合并吞咽功能障礙,一般為神經源性吞咽障礙,主要是由于支配吞咽肌的顱神經的周圍型或中樞性損害后,導致舌運動受限,口腔及咽部壓力偏低,繼而無法促進食物從口腔向咽部及食管移動,甚至滯留,不利于患兒健康[3]。而促使患兒盡快解除吞咽障礙,需重視吞咽功能訓練,配合吞咽治療儀,對改善吞咽障礙有一定作用。本次研究結果顯示觀察組治療有效率顯著高于對照組80.49%,營養不良率4.88%顯著低于對照組24.39%,p<0.05;治療后觀察組患兒吞咽障礙明顯改善,且顯著優于對照組,p<0.05,表明采用針灸與按摩聯合治療可促進吞咽功能明顯改善,利于患兒恢復正常進食,確保營養攝入足夠,減少營養不良情況的發生,利于預后。

綜上所述,針灸結合按摩治療腦癱合并吞咽障礙的臨床效果顯著,是促使患兒吞咽障礙逐漸消失的有效措施,利于患兒進食,改善營養狀態,屬于有效治療方案,值得推廣。

參考文獻

張少華.針灸輔助康復訓練治療小兒腦癱運動功能障礙的效果評價[J].臨床研究,2019,27(01):108-109.

李培育,王秀萍.補陽還五湯、針灸配合康復訓練治療腦卒中后遺癥的療效觀察[J].微量元素與健康研究,2019,36(01):30-31.

王東巖,姜媛媛,宋晶,何雷.針灸治療腦卒中后失眠的研究概況[J].遼寧中醫雜志,2018,45(12):2674-2676.