冠狀動脈造影與血流儲備分數在穩定型冠心病患者介入治療中的效果

趙冬梅

【關鍵詞】冠狀動脈造影;血流儲備分數;穩定型;冠心病;介入治療;效果

【中圖分類號】R541.4 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)05-0126-02

冠心病為常見心血管疾病,主要有急性以及穩定型兩種,冠狀動脈造影為治療該疾病的金標準,同時也是判斷是否需要采取介入治療的關鍵。但是有關研究表示,冠狀動脈造影對于狹窄病變以及心肌缺血的評價準確性缺乏理想性,可過度評估病情致使過度治療。血流儲備分數可準確評價患者血管狹窄度,有利于展開治療。我院特以2018年11月-2019年5月收治的76例穩定型冠心病患者展開研究,現作如下報告。

1 資料與方法

1.1一般資料

以我院2018年11月-2019年5月收治的94例穩定型冠心病患者展開研究,取隨機數字法均分成實驗組(n=47)和對照組(n=47)。對照組男女人數比為21:26,年齡上限值為70歲,下限值為46歲,均值(58.14±3.74)歲。實驗組男女人數比為23:24,年齡上限值為71歲,下限值為45歲,均值(58.47±3.26)歲。組間資料無統計學差異,P>0.05。

1.2方法

冠狀動脈造影:采取Jukins實施左右冠狀動脈造影,采用設備為數字平板造影(美國CE公司),檢查前于冠狀動脈內注射硝酸甘油200ug預防痙攣。以6F造影導管為對照組,借助介入放射造影儀對于狹窄程度以及靶病變長度實施檢測[1]。

血流儲備分數:于外周靜脈(肘中靜脈、大隱靜脈等)注射腺苷140ug/kg·min,可以激發血流的最大充血狀態,從而通過壓力導絲對于冠狀動脈血流儲備分數實施檢測。若在同一位置,冠狀動脈發生多個病變,應在動脈最為充盈的時候緩慢撤出導絲,對于各種血流儲備分數進行讀取,兩組術后均給予20-40mg/d的阿托伐他汀[2]。

1.3觀察指標

記錄兩組治療費用、造影劑用量、手術時間等情況,同時隨訪跟蹤至術后一年,統計患者不良事件(復發心絞痛、急性心肌梗死等)發生率。

1.4統計學方法

將研究中所獲取的結果取SPSS22.0實施統計學分析,計數資料結果以[n/(%)]表示,檢驗方式為“x2”,計量資料結果以(-x±s)表示,檢驗方式為“t”,若統計學“P”小于0.05,可判定為本次研究數據存在價值。

2 結果

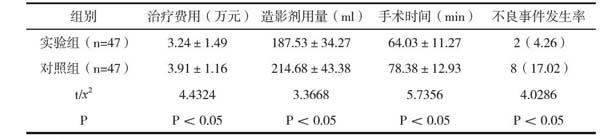

實驗組治療費用、造影劑用量、手術時間均少于對照組,不良事件發生率低于對照組,P<0.05,具體情況如表1。

表1 手術相關情況與不良事件發生率(-x±s)、[n/(%)]

3 討論

對于冠心病的治療,臨床主要目的為改善生活質量以及預后,從而降低病死率。臨床診治冠心病的重要手段為冠狀動脈造影,但是大量研究發現,管腔輪廓填充對比劑后,通過間接改變可反映出血管壁的粥樣硬化病變,但是此種評估所提供的結果往往只具有形態學,并不能夠真正的滿足臨床評價患者生理功能以及狹窄性病變的需要,存在一定局限性。

本研究結果提示,實驗組治療費用、造影劑用量、手術時間均少于對照組,不良事件發生率低于對照組,P<0.05。冠狀動脈壓力具有恒定性以及微循環擴張性的特點,在評價狹窄病變方面存在重要意義。血流儲備分數理論于1993年首次提出,是一個評價狹窄病變的重要指標,通過壓力導絲可檢測狹窄斑塊遠近端的血流速度峰值比值,從而有效判斷血管的供血狀況。有學者發現,若血流儲備分數不超過0.8,代表冠狀動脈狹窄的發生與心肌缺血存在關系,且預測遠端心肌缺血的準確率可達90%以上。本研究選擇在穩定型冠心病患者的介入治療中同時應用冠狀動脈造影和血流儲備分數,有效的降低了患者術后不良事件的發生率,提高了安全性,可避免過度治療。同時,聯合治療的方式還可降低常規治療下的盲目性,在一定程度上減輕了患者經濟負擔,可為臨床治療提供更加合理的方案[3]。

綜上所述,在穩定型冠心病患者介入治療中應用冠狀動脈造影和血流儲備分數,可減少治療費用、造影劑用量、手術時間等,同時還可降低復發心絞痛、急性心肌梗死等不良事件發生率。

參考文獻

張建偉,張玉平,郭建星等.冠狀動脈造影(CAG)結合血流儲備分數(FFR)在冠心病介入治療中的臨床應用價值[J].中西醫結合心血管病電子雜志,2019,7(18):83+85.

席新龍,王君.冠狀動脈造影與血流儲備分數在穩定型冠心病患者介入治療中的效果[J].

實用臨床醫藥雜志,2018,22(15):29-32.

左輝華,劉強,王麗麗等.血流儲備分數與冠狀動脈造影在穩定型冠心病患者介入治療中的應用比較[J].嶺南心血管病雜志,2015,21(04):462-465+469.