腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術的應用效果及患者卵巢功能指標評估

高慧

【關鍵詞】腹腔鏡;子宮肌瘤剔除術;卵巢功能

【中圖分類號】R737.33 ? 【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)05-0170-02

子宮肌瘤為婦科常見疾病,患者多表現為子宮出血、白帶增多、月經不調等,可嚴重影響患者身心及生活[1]。目前臨床可通過開腹或腹腔鏡子宮肌瘤剔除術、藥物等手術治療該病,以保留女性生育功能。本文以我院收治的56例子宮肌瘤患者為例,予以分組不同子宮肌瘤剔除術,以探究腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術的療效及對患者卵巢功能的影響,現分析如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將我院2018年6月至2019年6月收治的56子宮肌瘤例患者隨機均分成參考組、實驗組,各28例。所有患者均確診為子宮肌瘤,均知情同意本研究,且符合手術指征并均有生育要求,并已排除既往存在卵巢手術史、嚴重感染、凝血功能異常、臟器功能衰竭、嚴重腹腔粘連、子宮內膜惡性病變等患者。實驗組年齡24-47(35.07±3.62)歲;肌瘤數量2-7(4.79±1.14)個;肌瘤直徑1.8-6.8(4.42±1.26)cm。參考組年齡25-46歲,平均年齡(35.13±3.65)歲;肌瘤數量2-8(4.74±1.12)個;肌瘤直徑1.9-6.7(4.40±1.25)cm。經統計學計算后,兩組基礎數據顯示,P>0.05,比較無統計學差異,可予以對比。

1.2 方法

參考組行開腹子宮肌瘤剔除術,即:予以氣管插管全麻,使患者仰臥,于恥骨聯合處行橫向切口,探查肌瘤數量、大小、所處部位等,行子宮切口,予以子宮肌瘤剔除,針對較大瘤體,可將縮宮素注入漿肌層,加快子宮收縮,行瘤腔縫合,關閉腹腔即可。實驗組行腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術,行氣管插管全麻,使患者呈膀胱截石位,予以消毒、鋪巾,行10mm弧形切口于患者臍環上或下緣,行人工氣腹建立,將腹腔鏡置入,于左右下麥氏點、臍左旁行穿刺,置入手術操作器械,將縮宮素注入子宮肌層,行穿刺于患者恥骨聯合上2cm,予以腹壁穿透處理后,變換針尖方向使其刺入瘤體四周肌層,待回抽無血流出后,行20IU縮宮素靜注,予以患者肌瘤最突出處單極電凝,行子宮淺肌層、子宮漿膜切開處理,靜抓鉗予以瘤體鉗夾,行牽拉,經肌瘤剝離器于靠近子宮肌瘤組織處行假包膜分離至肌瘤徹底剝離,以可吸收線予以瘤體縫合,旋轉并取出肌瘤,行盆腔沖洗,將手術器械退出,予以穿刺處閉合處理即可。術后予以兩組患者抗生素抗感染治療。

1.3 觀察指標

比較兩組療效、卵巢功能(包括促卵泡激素(FSH)、促黃體生成素(LH)、雌二醇(E2))及并發癥發生情況。患者療效分痊愈、顯效、有效、無效四級,治療總有效率為痊愈率與顯效率、有效率相加。

1.4 統計學方法

以統計學軟件SPSS22.0處理數據,計數資料為n(%),計量資料為(-x±s);差異檢驗:計數資料為χ2,計量資料為t;P<0.05,比較有統計學差異。

2 結果

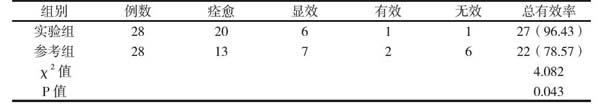

2.1 對比兩組治療效果

相較參考組,實驗組總有效率更高,P<0.05,比較有差異性。見表1。

表1?對比兩組治療效果[n(%)]

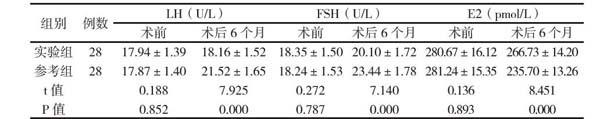

2.2 對比兩組卵巢功能指標情況

相較參考組,實驗組卵巢功能各指標變化幅度更低,P<0.05,比較有差異性。見表2。

表2?對比兩組卵巢功能指標情況(-x±s)

2.3 對比兩組并發癥情況

相較參考組,實驗組并發癥發生率更低,P<0.05,比較有差異性。見表3。

表3?對比兩組并發癥情況[n(%)]

3 討論

子宮肌瘤發病率較高,若未得到及時治療可導致患者不孕,嚴重影響患者身心及生活。目前,臨床可通過手術、藥物治療該類患者,但藥物療效較慢,卻無法根治,故臨床多予以患者手術治療。目前,臨床首選子宮肌瘤剔除術,以保留患者生育功能。子宮肌瘤剔除術分開腹及腹腔鏡下兩種。其中,開腹手術具有視野開闊,利于肌瘤徹底摘除等優勢,但因切口大,以損傷腹腔臟器組織,使術后并發癥發生率增加;而腹腔鏡也可徹底摘除腫瘤,且因切口小,可降低腹腔組織暴露面積,而減少術后并發癥發生率,減少卵巢及周圍組織受影響程度,進而避免雌激素水平降幅過大而影響患者卵巢功能,易于患者術后恢復,已為臨床所廣泛應用。本文研究結果顯示,相較傳統開腹手術治療的參考組,行腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術的實驗組總有效率更高,卵巢功能各指標變化幅度更低,并發癥發生率更低,P<0.05,比較有差異性。這與車云[2]等人的研究結果相一致,由此說明,予以子宮肌瘤患者腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術可減輕患者卵巢功能受損情況及并發癥發生幾率,更利于患者預后。

綜上所述,經腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術治療子宮肌瘤患者效果確切,可較少影響患者卵巢功能,且安全性高,可予以臨床推廣。

參考文獻

張麗.腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術對子宮肌瘤患者卵巢功能及性功能的影響[J]. 中國醫學工程,2019,27(08):68-71.

車云,徐新民,欒寧夏.腹腔鏡子宮肌瘤剔除術治療子宮肌瘤的臨床效果[J].臨床醫學研究與實踐,2019,4(23):54-56.