德彪西的側膠神午后前奏曲》指揮法探析

摘要:本文結合印象派管弦樂作品《牲神午后前奏曲》譜例,嘗試尋找、探討更適合此作品、更符合作品意境的樂隊指揮法。

關鍵詞:指揮法;德彪西;《牧神午后前奏曲》

中圖分類號:J615.2 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2020)14-0060-04

一、前言

樂隊指揮法,即樂隊指揮通過自己的雙手圖示、手形、表情、氣息的預示,控制整個樂隊的演奏時間、節奏、整齊度及各聲部之間的配合默契程度,進而使整個樂隊達到預期的演奏效果。二十世紀以來,隨著西方古典音樂各流派、風格、美學思想等的演變,真正意義上的現代樂隊指揮及指揮法正式登上歷史的舞臺,現代樂隊指揮法在短短的百余年時間,飛速的發展并完善,成為一個獨立、非常重要的專業門類。對于近現代的管弦樂隊來說,樂隊指揮已經成為不可或缺的,并且是最重要、最核心的角色。

德彪西《牧神午后前奏曲》是一部公認的偉大、開創性的印象主義管弦樂作品,音樂形象朦朧、變幻、雅致,調性色彩不可捉摸。追求模糊抽象的音樂結構,節奏上的變化多端、游移不定是其最為核心的音樂語匯。針對本作品指揮法的運用,雖然音樂形象是模糊多變的,指揮樂隊演奏此作品時卻應當注重預示拍的精確性,尤其是在主要主題與新材料進入的時候,必須斬釘截鐵,給出最明確的提示,不能有任何模糊的空間,以保證音樂的精確性。現代指揮法的應用,體現在技巧性和藝術性兩方面,就是對樂隊的“預示”,包括針對預備拍、演奏速度、表情變化的提前指示與持續掌控。針對本作品中復雜多變的起拍及速度轉換,實際指揮樂隊時必須令樂隊領會指揮的意圖,將不同速度、力度、表情提前傳達給樂隊,準確適度。如果不能做到準確、提前的預示,就很有可能失去對樂隊的控制,嚴重的話甚至會造成各聲部翻對不上”的情況發生。譜面演奏的準確、聲部配合的默契、音樂表達的適度,是指揮本作品的根本目的。

筆者將分別從幾個角度,結合譜例探討一下《牧神午后前奏曲》的指揮法。

二、音樂色彩、形象與指揮法

作品的形象色彩是《牧神午后前奏曲》最最核心,重要的特征之一。除了作品整體性的音樂形象之外,本曲每一個段落或樂句都有變化,這樣頻繁,精彩的變化來自于德彪西對于和聲、配器、結構的爐火純青、開創式的寫作方法。樂隊指揮在排練之前應當首先熟讀總譜,找到每個段落音樂形象的不同,分析和聲,配器,樂曲結構的特點,并通過總譜表達作曲家想表現的音樂。雖然色彩、意境的“模糊不定”是本曲的最大特點和追求,但是指揮樂隊演奏的時候,指揮法運用絕對不能模糊,這是個巨大的難題。在指揮管弦樂團演奏本曲時,往往會出現一個比較難解決的矛盾點:拍點打的太清晰,在一定程度上會破壞作品的氣氛和意境;如果太傾向于色彩感的營造和渲染,指揮法運用過于模糊不清,樂隊又容易出現節奏、聲部間對位等譜面演奏的問題。這個“度”的把握上,指揮本人必須通過對樂隊整體及每一位演奏家水平的較深入了解來協調、把控。

(一)作品開始處(見譜例1)

長笛獨奏在中音區輕柔(p)的出現,這樣的配器是為了表現牧神在暖陽下躺在草地上,半夢半醒的音樂形象,音響效果必然是柔和松弛的。音樂術語提示Tres modere(適度,有節制的),我們在指揮法的運用上也要盡量遵循德彪西的創作意圖,一開始給長笛獨奏的預示,9/8拍除了第一小節第一拍和最后一拍可以幅度略大一點(這也是因為過小節預示和指揮圖示的需要),其它每一拍的拍幅都要盡量打的小,不能有過重的拍點,營造出墉懶的意境,但圖示的清晰程度不能有絲毫影響,避免給長笛樂手甚至全樂隊造成任何數拍、律動方面的困擾。直到第4小節開始正常打拍預示圓號和豎琴的進入。

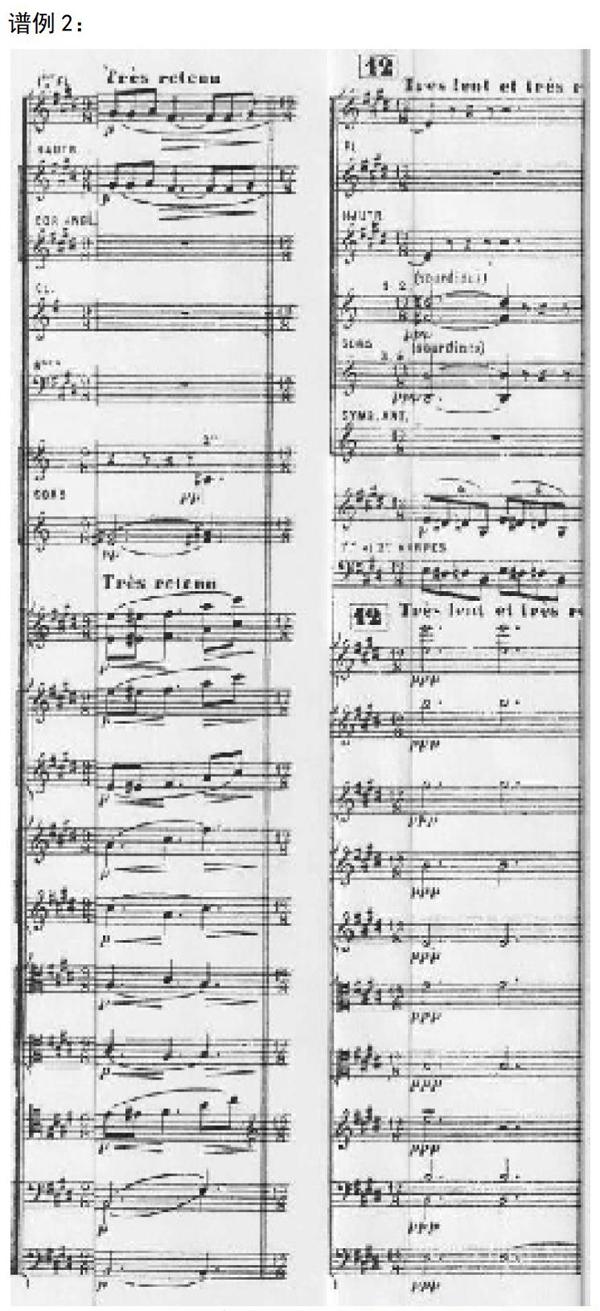

(二)105~106小節值(12號前一小節和12號第一小節)處(見譜例3)

總譜此處,作曲家要表現牧神從半虛幻半真實的狀態,漸漸又沉沉睡去的景象。105小節木管聲部長笛和雙簧管是普通9/8拍分拍的節奏型,弦樂聲部卻以3/4拍的律動演奏,音樂術語tres reteno(十分的突慢),要表現的音樂形象是衰弱的,無精打采的。這小節指揮應當按照譜面拍號打9/8拍。指揮法的運用上105小節打9/8拍,第I拍之前的預示拍要看著弦樂聲部,示意整個弦樂組準備好,確保與木管聲部同時進入105小節。第7拍上更要以略大的拍幅,配合以表情及必要的肢體動作預示接下來兩拍的速度與力度,作出明顯的突慢,以進一步表現出衰弱、無力的音樂形象,并預示下一小節的速度。進入 106小節,雖然樂譜上標示的是12/8拍,但是豎琴聲部延續前一小節弦樂4/4拍的律動,穩定的節奏律動和調性傾向將樂曲帶入了尾聲。指揮這個小節有兩種打法,按照樂譜標示打12/8拍或者根據豎琴的律動打4/4拍,筆者建議根據音樂律動選擇打4/4拍的分拍,因為這樣可以進一步明確豎琴的速度,也更符合德彪西作品變化,模糊的創作意圖。4/4拍的第一個4分音符打完之后,要減小打拍的幅度,讓豎琴自行依慣性演奏,避免過大的動作打破音樂的色彩內涵。

三、速度、節拍與力度的把握

1.《牧神午后前奏曲》的速度、節拍,表情術語數量之多、變化之快也是古典和浪漫時期的作品所不可比擬的。全曲從頭至尾一共110小節,速度標示有14個,出現拍號變化18個,表情術語23個。如此頻繁的速度變化,拍號變換,表情術語更迭對于古典和浪漫時期作品來說是不可想象的,如此多的標示變化,使全曲處于“恍惚不清,轉瞬即逝,光怪陸離,的音樂形象和基調成為可能①,使牧神“半夢半醒,茫然若失”的音樂畫面具象化到聽者的腦海中。譜面標示的頻繁變化,也成為印象主義音樂作品最重要的特征之一。速度、節拍、表情術語的變化繁復是指揮本作品時的一個難題,既要最大程度保留作曲家的原意,又要指揮樂隊演繹出合理的二度創作。德彪西在總譜上的速度標記是以大量的速度、表情音樂術語,代替傳統上每分鐘幾拍的速度標記。這些速度、表情音樂術語在實際排練、演出中為指揮的讀譜提供了極大便利,其帶來的信息是開放、有諸多可能的音樂處理,留下了巨大的詮釋空間。作為對作品進行二度創作的指揮,在最大程度尊重德彪西創作意圖的基礎上,還要充分發揮自己個人的想象力與智慧,并且將這些信息傳達給整個樂隊,深入發掘本作品演繹的更多可能性。如樂曲8號處,見譜例3:

音樂行進到8號處,Houvt do debut(回到開頭的速度)donx et expressif(柔美且有表現力)是一個非常明顯的關于速度的提示,此處音樂形象有較明顯變化,德彪西注明了音樂術語,提醒指揮與樂隊回到原來的速度,音樂結構在此處重新凝聚了起來,整個作品的結構獲得了統一。需要注意的是,tempo 1或a tempo,與Mouvt do debut是不一樣的,雖然翻譯成中文都是“回到開頭的速度”,可是兩者之間仍然是有微小差異的,tempo 1或a tempo對節奏的要求比較嚴格,Momvt do debut在演奏時就有更多的節奏自由度,允許演奏者在回到開頭速度演奏時,對節奏進行一些靈活的加工處理。指揮此處時,務必在第一拍的4分音符就明確給出設計好的速度,引導豎琴的六連音穩定進行A小節后進入Un pen plus anise(稍多一些活躍),如82、83小節,見譜例4:

此處應當打分拍(每個4分音符打兩下),給出清楚的圖示,以雙簧管聲部為主,凸顯出作曲家想要表現的更加生機勃勃的音樂形象。

2.本作品的演奏力度給整個印象主義音樂定下了基調,之后的幾乎所有印象主義音樂作品都延續了這一慣例,雖然總譜上的演奏力度標記從ppp到ff,但是強力度的演奏比例很小,大部分時間里都維持在輕力度的演奏狀態中,顯得非常縹緲,空靈。整個作品的力度轉換很頻繁,不斷的力度變化、力度對位等手法令作品的力度形態更加豐富,色彩變化更快,明顯不同于之前的古典和浪漫時期的音樂創作。這個特點也極大影響了德彪西以后的印象主義音樂作品的寫作,甚至整個印象主義音樂的創作。

四、譜面縱向出現不同演奏法和節奏律動

1.德彪西的作品有一個特別明顯的特點,即經常會在音樂行進過程中,總譜譜面的縱向結構上,出現同一時間行進的各聲部、樂器,以不同的演奏法演奏。比較常見的是連奏,斷奏的同時進行,在聽覺上造成各聲部音樂形象之間非常清楚的層次和界線,由此作曲家想表達的音樂語匯和技法重點得到凸顯。指揮這樣的片段,應當先理清總譜結構,在遵循樂譜的基礎上對音響效果有個預期,印象音樂是建立在色彩變化的基礎上,作曲家在總譜上的每一處標識都是重要的音響效果組成部分。如63~65小節,見譜例5。

第三主題從之前的管樂聲部轉移到弦樂聲部,并形成八度音程關系,管樂聲部弱化成為伴奏聲部,使樂曲色彩瞬間發生極大的變化,并且加入了兩架豎琴彈奏和聲音型,整體音量基本保持在pp,音響色彩十分奇特,這樣的效果在之前古典時期或浪漫時期的音樂中沒有過。我們看到弦樂聲部是典型的穩定3/4拍行進,而管樂聲部是3連音音型,每兩個8分音符的時值還有小減弱,這樣使管樂的演奏與弦樂形成鮮明的對比與反差,體現了音響音樂的不規整性、非傳統性。指揮在此處首先要非常精確、穩定的打3/4拍,考慮到必須確保全樂隊節奏律動的統一,這里4小節的3/4拍可以酌情把拍幅打的大一點,盡量在拍點清楚的前提下,勻速打線性拍,以確保各聲部都能夠在第一時間找到節奏律動不動搖。以弦樂聲部的線性演奏為主,兼顧體現管樂聲部小塊狀的音型結構。

2.除了作品總譜縱向的不同演奏法,《牧神午后前奏曲》中還出現縱向聲部結構上,同時演奏不同的節奏律動。這是指揮本曲過程中需要把握好的問題。不同聲部在縱向同一時間重疊演奏時,由于各自音樂材料,節奏律動的不同而產生的聲部對位,或是在音樂行進過程中為了打破規整,對稱的音樂需求而刻意產生的寫作方式。如93~100小節,見譜例6:

木管聲部長笛是12/8的律動,一小節后小提琴聲部進入,明顯的4/4拍節奏律動,和上方長笛聲部的12/8律動形成鮮明的對比。在指揮這一段落時,93小節12/8拍第10,11,12個八分音符打成三拍并漸慢至10號的速度,指揮要注意提前在心里計算3對2的比例,向樂隊迅速預示出下一小節的速度。進入10號每個四分音符分拍打兩拍,要時刻留意分拍3拍轉換到分拍a拍的節拍比例,避免不同聲部因律動不同產生碰撞,在10號第二小節正式進入4/4拍的節奏律動。音樂行進至10號后第了小節處,再從4/4拍律動轉換成12/8拍,最明顯的譜面轉換拍子的依據是豎琴聲部的12/8演奏音型,指揮時可以將is號后第5小節的第3,4個四分音符打成(2+2)的分拍,然后同樣迅速算出2對3的節拍比例,進入下一小節時直接打成12/8拍,重點預示豎琴聲部,給出明確的音樂律動。

五、多條邏輯線

在古典和浪漫主義時期,作曲家們寫作時都會有一條清晰的旋律主線或者叫邏輯主線貫穿始終。古典時期的大師作品,(如海頓、莫扎特的交響曲),其邏輯主線尤其顯而易見。浪漫主義早期開始作品越來越復雜,甚至到了浪漫主義晚期的管弦樂作品(如瓦格納)已經復雜,龐大,華麗到了一個極限,這條邏輯主線卻仍然存在于其作品中。這個特點讓我們在指揮古典和浪漫主義時期作品時得到了很大的便利,只要分析總譜,找出作品中的那條邏輯主線,就可以大致一目了然的掌握作品的邏輯走向和層次結構。而到了印象主義音樂時期,這個傳統被徹底顛覆了,德彪西的印象主義管弦樂作品通常會同時存在數條邏輯線,它們同時發展,互相纏繞,不分主次。樂隊指揮要緊緊抓住每一條平等的邏輯線,不顧此失彼的將它們展現在聽者的面前。指揮胡交神午后前奏曲》要在基本圖示準確、適度的基礎上,預示不同速度、力度和音樂形象的起拍,會表現不同性質的旋律線條(大部分是同時行進的多條旋律線條),能準確指示速度變化以及切分音型,懂得不同力度層次的表現方法,兩只手合理、自如的分工并且掌握表情、眼神對樂隊的影響。做到這幾點,就能夠帶領樂隊更好的演繹這首德彪西的經典管弦樂作品了。

指揮是管線樂隊的核心和靈魂,掌握了樂隊作品演繹的絕對話語權。樂隊指揮經過不到一百年的發展,已經由過去的可有可無的角色,轉變成現今樂隊的中心。較之古典時期、浪漫時期的作品,印象派作品對樂隊指揮的依賴似乎更多,這給了指揮更多的空間,同時也是更大的挑戰。

注釋:

①梁寶忠.德彪西牧神午后總譜分析[J].審美與音樂,2016.

參考文獻:

[1]李小瑩.德彪西版畫集中的速度、力度及音色[J].鋼琴藝術,2006.

[2]梁寶忠.德彪西牧神午后總譜分析[J].審美與音樂,2016.

[3]樂藝.由德彪西牧神午后初探管弦配器風格[J].北方音樂,2014(05).

[4]譚利華.指揮法與演奏[J].音樂學習與研究,1989.

作者簡介:田笑(1983-),男,新加坡人,碩士研究生,副教授,研究方向:樂隊指揮。