侵占上市公司資金、募投基金退出難未名醫藥大股東重組后或與北大脫鉤

惠凱

受益于新冠肺炎疫情影響,未名醫藥的股價今年以來最高上漲了兩倍多,但其近三年的營收和業績表現卻差強人意,不僅自2017年以來營收出現持續下滑,且歸屬于母公司股東的凈利潤在2018年時還出現過了虧損,而2019年年報更是被中喜會計師事務所出具了非標意見。據交易所下發的關注函內容,大股東北大未名集團通過關聯公司占用上市公司資金超過5億元。

除此之外,大股東未名集團還曾聯合多家金融公司在體外投資了多個醫藥項目,擬通過被上市公司收購等方式退出,但自2019年以來,這些項目多數未能順利退出,涉及到的機構主要有國泰元鑫、凈璽投資等。據《紅周刊》記者了解,目前未名集團正在積極進行資產重組,預計在今年10月完成,其后或與北大脫鉤。

“造血”能力持續下滑,大股東占用上市公司大量資金

進入2020年,在新冠疫情沖擊下,A股低開高走,其中領漲的是半導體概念和醫藥疫苗概念等。在醫藥疫苗概念股中,既有不少基本面扎實、疫苗和檢測業務占比較高的真正受益股,也不乏有蹭熱點的純概念類公司存在,而未名醫藥就是其中之一。

2015年,未名醫藥借殼萬昌科技上市。上市后,公司的股價一路下行,最低時曾跌至6元以下。2020年以來,因新冠疫情的突然爆發,同大多數生物醫藥公司一樣,未名醫藥的股價也出現了暴漲,股價最高時曾突破了34元,最大漲幅也超過200%。

但6月下旬,山東證監局發出的《行政監管措施決定書》顯示:2月中旬,未名醫藥在互動易平臺上回復投資者稱,公司參股的北京科興生物制品有限公司正在開展新冠肺炎疫苗的研制工作;但到4月底,上市公司在股票交易異常波動公告中又稱新冠疫苗研發單位為北京科興中維生物技術有限公司,且與之無股權關系。此舉已涉嫌信披不準確,山東證監局對未名醫藥出具了警示函、并進入證券市場誠信檔案。

財報數據顯示,在借殼上市后的2015~2017年間,未名醫藥凈利潤(合并報表)還在2.4億~4億元之間浮動,但至2018年時,其在營收同比大降42.83%背景下,歸屬于母公司股東凈利潤出現0.93億元虧損。對于這年營收和業績的表現不佳,公司解釋稱,“子公司山東天源受政策影響而停產,神經生長因子產品則面臨市場競爭加劇、國家整體醫保控費和集采政策的沖擊,業績下滑明顯。”然而讓人意外的是,在2019年未名醫藥營收仍同比下降14.59%的情況下,公司竟能神奇地扭虧為盈,錄得歸屬于母公司股東凈利潤6338萬元。今年一季度,公司再度虧損0.63億元。

在營收持續下滑下,公司的“造血”能力也在不斷減弱。財報顯示,其經營活動產生的現金流量凈額由2017年的2.7億元下滑至2019年的0.48億元。今年一季度,公司經營活動現金凈流量錄得-1269萬元,這是2015年以來的首個季度負值;投資活動產生的現金流量凈額自2016年以來持續凈流出,2018年最高流出6.13億元。

值得注意的是,2017年以來,上市公司其他與經營活動有關的現金支出也在大增,其中,2017年前的年度支出均少于4億元,而2018年時卻大增至8.6億元,2019年也有近5億元。此外,2018年上市公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金支出也達6.1億元(其他年份僅為幾千萬元)。而正是在資金大量流出下,公司的貨幣資金也由2017年末的18.2億元減少至2020年一季度9億元。

在大額現金支出背后,資金真實流向不得而知。2019年12月底,山東證監局對上市公司發出的《警示函》顯示,證監局在現場檢查中發現,2017年12月~2019年6月,上市公司全資子公司未名生物醫藥有限公司(以下稱“廈門未名”)及其子公司天津未名生物醫藥有限公司(以下稱“天津未名”),直接或間接與公司控股股東北京北大未名生物工程集團有限公司(以下簡稱“未名集團”)及其關聯方發生非經營性資金往來,且未履行審議程序和信披義務。具體來說,未名集團通過收取工程款、設備款、技術轉讓款等名義,通過第三方、非經營性占用上市公司兩家子公司的資金共4.2億元(截至2018年年底)。

2019年年報被出具非標意見大股東以野山參抵債遭會計師駁斥

未名醫藥今日所面臨的問題,究其原因,很大程度上要歸咎于公司大股東未名集團和實控人潘愛華激進的業務風格和緊張的資金鏈。

公開信息顯示,未名集團是北京大學旗下四大集團(北京北大方正集團、北京北大資源集團、北大青鳥軟件系統公司和北大未名生物工程集團)之一,其下屬企業覆蓋了醫藥、環保等領域。2015年,其旗下的未名生物醫藥有限公司借殼萬昌科技得以上市,有了再融資通道,未名集團的資金鏈仍然比較緊張。Wind數據顯示,在2016年時曾將其持有未名醫藥大多數股權質押給了西南證券、長安信托,但在此后幾年未名醫藥股價的節節下跌中,大股東所質押的股份在2019年時曾出現過被強平的情況。

為獲得流動資金,除了質押上市公司股權,未名集團還盯上了上市公司賬上資金。據上市公司公告,截至2019年底,未名集團非經營性占用上市公司資金5億元、利息5435萬元。為解決這些資金占用問題,未名集團提出了以其所持有的4項藥品技術、吉林未名天人中藥材科技發展有限公司(以下簡稱“吉林未名”)的全部股權抵償占用資金本息。吉林未名的主業是包括野山參在內的中草藥產銷。

對于大股東未名集團的舉措,為上市公司年報提供審計的中喜會計師事務所卻提出了不同看法,“無法確認推斷野山參總體數量的方法是否合理;會計師也未能獲取吉林未名的參種采購臺賬、播種臺賬等關鍵經營資料,無法取得有關參齡、出苗率、適當的審計證據。”總之,會計師對抵債的吉林未名100%股權價值是否公允無法確認。(吉林未名股權是北大未名集團控制的子公司,于2011年自集團外部購入)

基于此,中喜會計師事務所對未名生物的2019年年報出具了非標意見。此外在2020年7月初,深交所還對未名醫藥2019年報下發了問詢函,圍繞大股東北大未名集團以其持有的四項藥品技術來抵償債務等問題,要求會計師做出詳細回復。

巧合的是,中喜會計師事務所近幾年來提供服務的多家企業還出現爆雷現象。據其官網,中喜會計師事務所曾為中毅達、印紀傳媒、同洲電子等上市公司提供審計服務,這些公司如今要么被退市或暫停上市、要么披星戴帽。此外,中喜會計師事務所還因在聯美控股的年報審計中,存在函證程序執行不到位、對獨立性問題未保持充分關注等瑕疵,被遼寧證監局出具了警示函。在此前《紅周刊》獨家刊發的《騰邦國際面臨破產清算危局!普通債權人集體申訴,擔憂資產被抽逃》文章中,記者曾提到為騰邦集團提供年報審計的也是中喜會計師事務所。騰邦集團在2019年出現債券違約,其后有債權人發現,騰邦集團的年報中,應收賬款、其他應收款、預付款項目存在多處“貓膩”,為此,有債權人質疑中喜會計師事務所未能勤勉盡責。

大股東募投項目退出困難國泰基金子公司國泰元鑫受拖累

在上市公司層面外,大股東未名集團還聯合多家金融機構募集資金,如今有多個項目無法正常退出,這導致一眾金融機構受困。

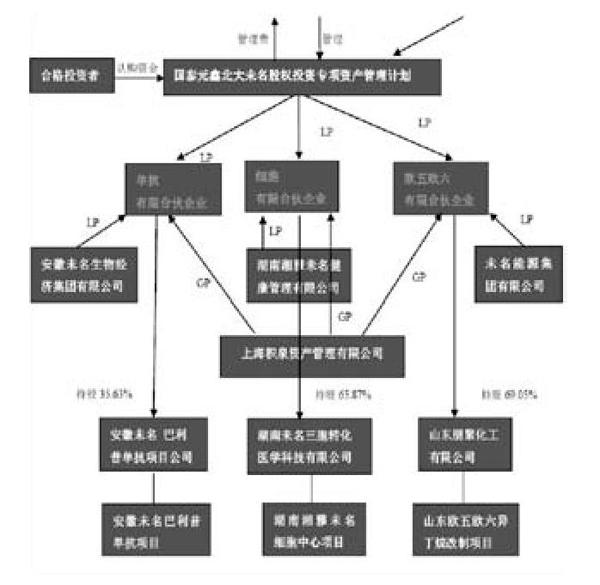

以國泰基金子公司國泰元鑫為例。有投資人向《紅周刊》記者提供的材料顯示,國泰元鑫北大未名股權投資專項資產管理計劃擬募資2.3億元,資金分別投向3個有限合伙企業的LP份額,并最終以股權投資形式投資于北大未名集團實控的三個項目:安徽未名經濟集團有限公司(用于巴利昔單抗項目的開發)、湖南未名三胞轉化醫學科技有限公司(用于湘雅未名細胞中心項目的開發)、山東朋聚化工有限公司。

國泰元鑫北大未名資管計劃存續期3年。到期后,將通過被未名醫藥收購、掛牌新三板、出售給其他PE基金或上市公司等方式退出。投資人提供的材料還顯示,北大未名集團做出了兜底承諾:如最終收益低于9.8%/年,則由北大未名集團補足,北大未名集團實控人潘愛華為回購提供連帶擔保。一位國泰元鑫北大未名資管計劃的投資人也表示,“當初項目看上去還行,本質上就是‘明股實債。”

“第一只產品發行于2016年6月,應于2019年9月到期。”前述投資人向《紅周刊》記者透露,早在2018年5月,他們就發現該項目存在退出風險,事實上也確實出現了兌付問題。而國泰元鑫方面則回復稱,管理人在2018年就注意到了項目的違約風險,盡早采取了多種措施以維護投資人利益。

“快4年了,投資人幾乎一分錢都沒拿到。”這位投資人直言,國泰元鑫北大未名資管計劃向安徽未名集團投入5700萬元,并成立巴利昔單抗項目公司、資金則用于巴利昔單抗項目(注射用重組抗CD25人鼠嵌合單克隆抗體)的開發。今年1月初,未名醫藥發布公告:擬從巴利昔單抗體項目公司處購買“重組抗CD25人鼠嵌合單克隆抗體藥品技術”。而評估機構給出的結果顯示,上述藥品技術的估值近729萬元(截至2019年9月底)。

記者從相關方獲悉,當年購買該藥品技術的費用是1.1億元。

在出現退出問題后,國泰元鑫向上海金融法院起訴了北大未名集團。據裁判文書網今年7月中旬披露的一份《民事判決書》,國泰元鑫要求判令北大未名集團支付前述三個項目的股權回購款共計2.7億元。北大未名集團辯稱,公司資金緊張,無力履行回購義務,且公司正處于資產重組的關鍵時刻,因此應由國泰元鑫自擔虧損。最終,法院支持了國泰元鑫的要求。但投資人坦言,“國泰元鑫起訴未名集團確實勝訴了,但是沒法執行。”國泰元鑫相關人士則表示,管理人一直在勤勉盡責推動處置,只是執行難度確實比較大。

凈璽投資也有項目面臨退出困難

除了國泰元鑫,《紅周刊》記者還獲悉,上海凈璽投資管理合伙企業(有限合伙)參與的一個項目也在存續期滿后未能及時退出。

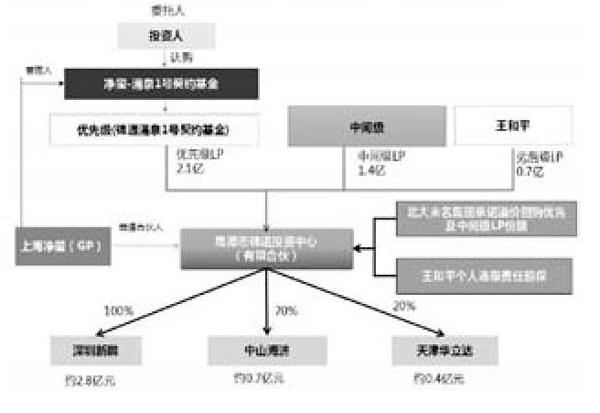

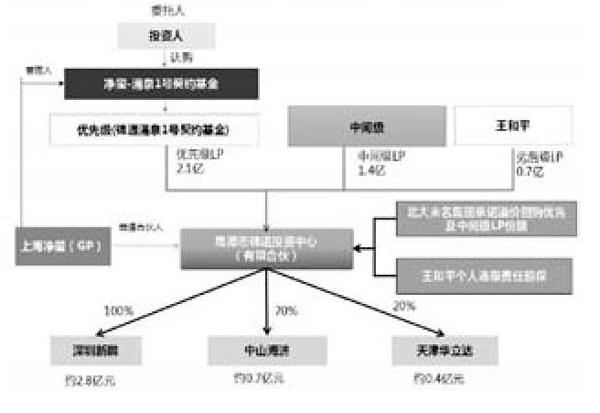

交易結構

資料顯示,凈璽投資在2016年發行了“凈璽-涌泉1號北大未名醫藥并購基金”,存續期為3年。涌泉1號的募資規模約為2億元。《紅周刊》記者獲得的一份推介材料顯示,資金通過鷹潭市錦通投資中心(有限合伙)發行的基金份額、投資于鷹潭市錦諾投資中心(有限合伙)的優先級份額。鷹潭錦諾(有限合伙)總規模為4.2億元。鷹潭錦諾(有限合伙)又收購深圳新鵬的100%股權、中山海濟的70%股權和天津華立達(現更名為天津未名生物醫藥有限公司)的20%股權。這3家公司經培育、達到資本市場認可后,由上市公司通過定增或其他方式收購股權,鷹潭錦諾(有限合伙)實現退出。

據天眼查APP,被收購標的公司均與未名集團或未名醫藥存在股權關系。如天津未名生物的大股東是未名生物醫藥有限公司,后者就是上市公司未名醫藥的全資子公司。上述推介材料顯示,北大未名集團為鷹潭錦諾(有限合伙)的退出提供回購承諾,即“明股實債”,上市公司第三大股東王和平為未名集團的回購義務提供關連擔保。據基金業協會官網信息,涌泉1號/2號兩只基金2016年5月成立以來,至今仍處于“運作”狀態。

據天眼查APP,上海凈璽(有限合伙)的股權穿透后,還與中信信托的全資子公司中信信誠資產存在交集。據《財新》報道,2018年以來,中信信誠爆發腐敗窩案,原董事長包學勤被立案偵查,中信信誠還牽扯進了阜興事件中。

有凈璽投資的客戶向《紅周刊》記者透露,基金管理人如想處置底層資產,必須得到未名集團的同意,而這也是影響基金退出的重要障礙。

《紅周刊》記者還獲悉,北京知名財富管理公司恒宇天澤基金銷售公司也與未名集團存在投資上的瓜葛。可供佐證的是,今年6月底,北京西創投資管理有限公司對未名集團、安徽未名生物經濟集團的訴訟在北京二中院開庭審理。工商信息顯示,西創投資是北京恒宇晟澤的全資子公司,而恒宇天澤就是恒宇晟澤的另一家子公司。此前《紅周刊》獨家刊發《騰邦國際面臨破產清算危局!普通債權人集體申訴,擔憂資產被抽逃》一文指出,恒宇天澤向騰邦國際的關聯公司騰邦資產投入25億元,但受騰邦集團債務危機的影響,到期后無法兌付,目前正與債委會其他成員一道推進騰邦破產。

不止是未名集團。2016年時,北大旗下的四大校企頂著北大的名號尚能輕易募資,但到2019年,四家集團中有兩家已經爆雷:北大方正集團和北大未名集團均出現債務危機、乃至債券違約,只能進入債務重組程序。據方正證券等“方正系”公司公告,今年7月底,北京市一中院裁定方正集團的破產重整。

另據《紅周刊》記者了解,未名集團也正在資產重組,如順利將在今年10月前完成,完成后,未名集團或會與北大的資產脫鉤。

關于上述問題,記者也通過郵件和電話聯系了未名醫藥董秘辦。一位女士在電話中表示,需核實后才可能做出回復。