“存款搬家”又來了?這次有點不一樣

陶丹

每次A股牛市中常見的“存款搬家”現象,本周通過央行的數據再次獲得驗證。在剛剛過去的七月份當中,新增存款比6月份大減超過2.8萬億,不止居民部門的住戶存款大減,連企業存款也有明顯減少;與之對應的非銀金融機構則存款顯著增加,高達1.8萬億。在非銀金融機構的存款中,券商占了相當一部分,也說明“存款搬家”在一定程度上已經出現。

對股市來說,“存款搬家”意味著增量資金的進入,有利于中期行情的深化,但也可能埋下加速市場泡沫生成的種子。不過,相比以往牛市中的“存款搬家”,此次通過公募基金間接入市的概率較大,對市場的影響也不能用以往經驗簡單套用。

水到渠成:“存款搬家”是必然

“存款搬家”往往和牛市掛鉤,在市場行情火熱之后,部分投資者受到賺錢效應擴散的影響,將手中存款參與股市投資,是符合人性的一種投資決策。而這一現象一般出現在牛市格局確立、市場形成比較明確的共識之后,此時雖然距離啟動點的絕對低位已經有了一定的漲幅,但也正因為有這樣的漲幅才會產生示范效應,為股市帶來“存款搬家”的增量資金,形成所謂的“散戶追高不聽勸”的現象。除了市場走牛產生吸引力之外,目前的低利率大環境,加上“房住不炒”的政策基調,大量無法出海的境內資金選擇流動性較好的股市作為財富保值增值的場所,不能不說是一個合理的選擇。

牛市和低利率或許是階段性現象,但本輪“存款搬家”還有更深層次的長期因素,就是居民財富配置向股市的戰略性轉移。根據華泰證券研究所的統計,2019年末中國大陸居民金融資產中,股票和基金合計僅有10%,而現金及銀行存款占了39.1%,理財和信托等資管產品也占了26.6%,相當于類固收產品的占比超過50%。而美國的股票和基金占比為32.5%,如果再加上通過養老金等間接參與的部分,占比將達到50%以上。顯然,中國大陸的居民財富配置中,單單就金融資產的部分,股票和基金就有相當大的提升空間,更不用說房產部分的變化。因此,“存款搬家”不止是短期現象,背后更有長期財富配置方向變化的因素,在牛市催化下水到渠成存在一定的必然性。

公募基金成為本輪“存款搬家”的重要渠道

也正因為有長期財富配置因素存在,本輪的“存款搬家”出現和以往不同的特點,通過公募基金等間接入市實現“搬家”的比例較高,迥異于以往投資者直接下場買股的做法。這一現象顯然和市場大擴容之后,上漲更多集中在相對較少的公司中有關,而這在一定程度上強化了專業投資者相對散戶的優勢。過去數年里,偏股型公募基金的平均投資績效明顯超越大盤,同時也不會像個別股票那樣遭遇連續暴跌或退市的“黑天鵝”事件,對投資者來說顯然風險收益比更劃算。在這樣的情況下,銀行等銷售渠道在推新基金時對投資者的說服力就比較強,有利于存款轉化成為公募基金的份額,這從今年以來“爆款基金”頻繁出現可以得到佐證。此外,隨著ETF基金品種的不斷豐富,部分投資者將其中流動性較好的ETF基金當成股票來交易,回避單一個股的基本面不確定和流動性不足的風險,也在一定程度上推動了公募基金的壯大。

在注冊制擴大實施的背景下,上市公司家數進一步擴容已成必然,未來機構投資者的專業優勢將得到進一步凸顯,承接“存款搬家”還將持續下去。相比以往“存款搬家”以投資者直接入市為主,此次比較不容易出現一窩蜂進場的現象,有利于延長牛市的時間,讓慢牛成為可能。另外,基金原有的投資風格也有望進一步強化,并延續相當長一段時間,業績極差的垃圾股大規模集體補漲的情況很難出現。筆者認為,只要“爆款基金”還能持續出現,“存款搬家”的現象就不會中止,基金重倉參與的一些行業的中期牛市有望延續下去,特別是其中涉及和內循環相關的國產替代高科技,在適度調整之后有望延續此前的強勢。

升級投資理念和產品創新推動財富配置

總體來說,通過公募基金間接入市的“存款搬家”會比較理性,但基金管理人并不能完全左右投資者的想法,特別是存在申購贖回機制的開放式基金,基金經理的投資節奏在一定程度上也會受到投資者資金進出的影響。從近期“爆款基金”的熱銷中,也出現“賣舊買新”、快進快出的現象,這些和投資者在品牌效應的影響下追逐大牌基金經理、小富即安的心理有關,某種程度上也是以往直接入市中追逐熱門股、短線炒作的折射。相比之下,新基金在建倉時間、購買成本方面都不如老基金有優勢,一些規模太大的新基金“船大難掉頭”,或者存在比例配售無法滿足投資者需求,遠不如參與同類老基金劃算。

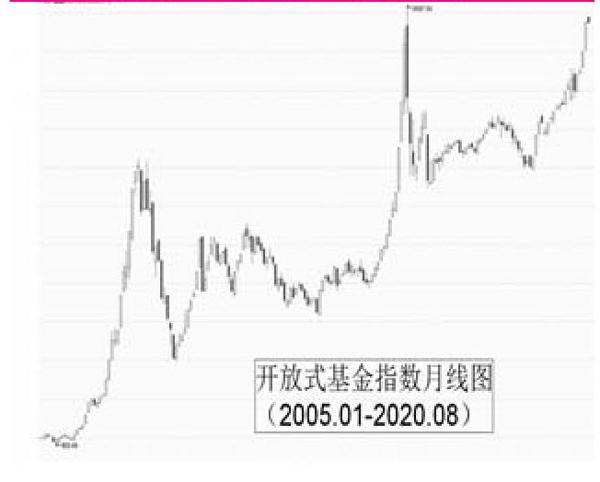

從通達信軟件發布的開放式基金指數來看,2005年1月至今累計上漲了5.3倍,對應年化復合增長率約12.7%,在一定程度上對沖了通貨膨脹的影響,實現了較好的保值增值效果,也說明在低估值區間減持買入、長線投資一籃子開放式基金存在較高的收益。同時,這一指數在任意點位進場,即使是波段高點進入,8年后也會比當時的點位高,說明即使不幸在高點進場,只要敢于低位加碼攤低成本并長期持有,最終實現獲利出局也是大概率事件,這點和直接持有股票有較大的不同。在目前公募基金數量已經超過上市公司家數的情況下,如果能有產品創新將一籃子開放式基金都納入投資組合中,最大限度復制這一指數的走勢,也會對吸引長期投資產生重大吸引力。類似更多的產品創新,或許是下一輪“存款搬家”的最大看點。

圖1 開放式基金指數月線圖