我為何珍藏《金訓(xùn)華之歌》

◎文/黑龍江·王樹人

《金訓(xùn)華之歌》(仇學(xué)寶著,上海人民出版社1970年8月出版發(fā)行)是我珍藏的一本“文革”時期出版的書。有人可能要問:你為何要珍藏“文革”期間出版的書籍?難道你不知道那個年代出版的書籍都是按“四人幫”的所謂的“三突出”原則創(chuàng)作的?這話不能說不對,但我珍藏《金訓(xùn)華之歌》是有原因的。

說起金訓(xùn)華,現(xiàn)在6 0 歲以上的人可能都不會忘記。1969年的12月4日,《人民日報》在頭版頭條轉(zhuǎn)載了《紅旗》雜志第12期發(fā)表的評論員文章《革命青年的榜樣》、金訓(xùn)華烈士的日記摘抄和水粉畫《毛主席的紅衛(wèi)兵、革命青年的好榜樣——金訓(xùn)華同志》。此后,學(xué)習(xí)金訓(xùn)華的活動在全國逐漸形成高潮。為何要大張旗鼓地宣傳和學(xué)習(xí)金訓(xùn)華?因?yàn)檫@位上海下鄉(xiāng)知識青年是為搶救國家物資而獻(xiàn)出年輕生命的。金訓(xùn)華,1949年出生在上海。“文革”開始時在上海市吳淞第二中學(xué)高中一年級讀書。1968年高中畢業(yè)。1969年5月,金訓(xùn)華和一大批上海知識青年到黑龍江省農(nóng)村插隊落戶,被分配到遜克縣遜河公社雙河大隊。三個多月后的8月15日下午,因暴發(fā)特大山洪,年僅20歲的金訓(xùn)華為搶救國家物資(兩根電線桿)犧牲于激流中,后被追認(rèn)為中國共產(chǎn)黨黨員和革命烈士。

金訓(xùn)華犧牲的那年9月,比金訓(xùn)華年長一歲,也是1968年高中畢業(yè)生的我,作為回鄉(xiāng)接受再教育的知識青年,被家鄉(xiāng)的富源中學(xué)找去當(dāng)代課教師。當(dāng)年12月,當(dāng)金訓(xùn)華的“英雄壯舉”見諸報刊后,我被深深地感動了。于是,經(jīng)常用詩練筆的我決定寫一首長詩,來贊頌這位和我年齡相仿的“革命青年的好榜樣”。我就利用業(yè)余時間寫起了以《金訓(xùn)華贊》為題的敘事長詩。到1970年的5月,經(jīng)過幾易其稿,長達(dá)450多行的《金訓(xùn)華贊》定稿后,我把它郵寄給了省城一家報社的副刊部。一個多月后,我見未被發(fā)表,就把《金訓(xùn)華贊》又修改了一遍,重新謄寫后郵寄給了上海的《文匯報》。但直到1971年,我在巴彥縣興隆鎮(zhèn)的新華書店買到仇學(xué)寶(工人詩人,這是我多年后知道的)寫的由上海人民出版社出版發(fā)行的敘事長詩《金訓(xùn)華之歌》,我寫的《金訓(xùn)華贊》也未被刊發(fā)。自己寫的詩未被刊發(fā),買到別人寫的同一題材的詩后,二者一對比,我發(fā)現(xiàn)自己寫的《金訓(xùn)華贊》與《金訓(xùn)華之歌》確實(shí)相差甚遠(yuǎn)。但這并不是我要珍藏《金訓(xùn)華之歌》的主要原因。我之所以把《金訓(xùn)華之歌》一直珍藏著,這和我的妻子盧雅馥有直接關(guān)系。

我和盧雅馥結(jié)為伉儷之前,我倆既沒有同學(xué)關(guān)系,也沒有朋友關(guān)系,也就是說,我倆根本誰也不認(rèn)識誰。“文革”期間,她于1967年8月從黑龍江省阿城師范學(xué)校畢業(yè)后,被分配到她的家鄉(xiāng)黑龍江省巴彥縣振平公社當(dāng)了中學(xué)教師,而我于1968年10月高中畢業(yè)后,回鄉(xiāng)成了“接受再教育”的農(nóng)民。一年后我被巴彥縣富源公社中學(xué)(所在地就在我家住的屯子)找去當(dāng)了代課教師。1970年冬季的一天傍晚,和我同在富源公社中學(xué)任教的一個李姓女教師突然來到我家。她開門見山地對我說:“你母親早就和我說過,讓我給你介紹個對象,我看你小伙子人不錯,就真把這當(dāng)一回事了。我認(rèn)識一個叫盧雅馥的女教師,她各方面都不錯,今天就來當(dāng)個月下老,把她介紹給你。你同意不同意?”聽了李老師的話,我想了一下說:“我不同意。因?yàn)槲椰F(xiàn)在是個代課教師,說不定哪天就被棄用了,可人家是掙國家工資的,就憑這一點(diǎn),這事是決不可能成的,所以只能謝謝您的好意了。”李老師又接著說:“我來找你之前,已經(jīng)把你的情況向盧雅馥介紹了。一聽我說你最喜歡讀書寫作,她不但沒意見,還說她就喜歡有知識的人,有沒有正式工作那是次要的。同時,她還流露出了希望能拜讀一下你的作品的想法。”我當(dāng)時雖然一口回絕了這門“親事”,但出于對李老師盛情的感謝,還是把自己的一部剛整理成型的反映農(nóng)村生活的詩稿拿出來交給了李老師。十天后,李老師又來找我。一見面,她先把我的那部詩稿還給了我,接著說:“人家盧老師已經(jīng)拜讀了你的杰作,還給你寫了一封情書,在詩稿里面放著呢,等我走后你自己看吧。她還讓我轉(zhuǎn)告你,說不管你同意不同意,她都想同你見上一面。”李老師走后,我翻開詩稿一看,所謂的“情書”,竟是一張風(fēng)華正茂的年輕女子的“玉照”,“玉照”的背面寫道:“你愛詩,我就是詩!”仿佛一見鐘情,這一句話是我倆的“定情物”。又過了三天,我與從五十里之外趕來的盧雅馥見面,傾心交談了一下午。情投意合的我倆就定下了終身大事。我當(dāng)時對她說:“咱倆雖然訂婚了,但卻不能結(jié)婚,先談戀愛吧,因?yàn)槲疫€要考大學(xué),等我大學(xué)畢業(yè)后才能結(jié)婚。”她說:“行。等你考上大學(xué)后我供你。”

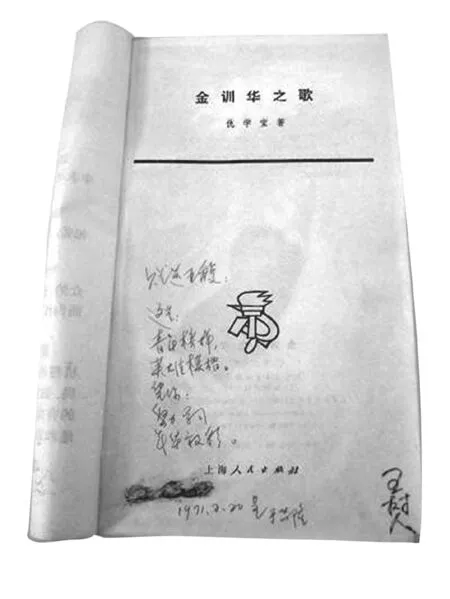

后來,在我與盧雅馥的交往中,我有時去她家,她有時來我家。1971年2月20日,盧雅馥來到我家后,我倆在談?wù)撈鹞业膶懽鲿r,我說我曾寫了一首長詩《金訓(xùn)華贊》,但寄出兩次均未被發(fā)表,卻買到一本別人寫的《金訓(xùn)華之歌》。盧雅馥說:“金訓(xùn)華的英雄事跡,我在報紙上早看到了。他比你小一歲,比我小兩歲。真可惜。”接著盧雅馥翻看了我寫的《金訓(xùn)華贊》后說:“這首詩寫得很好啊,怎么發(fā)表不了?是不是太長了?”我又把《金訓(xùn)華之歌》交給她并說:“你看看人家寫的,就知道我寫的遜色在哪了。”飯后,盧雅馥要騎自行車返回五十里外的家,我說:“把這本《金訓(xùn)華之歌》送給你。”說著就用紅鋼筆在《金訓(xùn)華之歌》的封二上寫下了這樣一段話:“贈送亞馥:這是青年榜樣,英雄楷模。望你努力學(xué)習(xí),年華放彩。1971、2、20呈于興隆”,然后把書放在了她的書包里。

1971年農(nóng)歷六月二十五日,上大學(xué)已無望,正在呼蘭師范學(xué)校讀書的我和盧雅馥結(jié)婚了,這一天正巧是盧雅馥的生日。婚后,盧雅馥調(diào)到興隆鎮(zhèn)的興隆二中工作,也把《金訓(xùn)華之歌》帶了回來。所以,這本曾和我與我的妻子盧雅馥的愛情有關(guān)聯(lián)的《金訓(xùn)華之歌》,后來就一直被我珍藏著。有時,當(dāng)我和妻子翻出這本書時,還能愉快地回想起當(dāng)年戀愛時的那些往事。

使我萬分悲痛的是,退休不久,盧雅馥得了不治之癥,經(jīng)過15個月的全力救治和精心護(hù)理,還是于2013年9月17日病逝。因此,我把我珍藏《金訓(xùn)華之歌》的經(jīng)過和原因?qū)懗鰜恚彩菫榱藨涯钗业钠拮颖R雅馥,同時借此告訴在天堂的妻子,我會把這本曾經(jīng)見證過我倆戀愛經(jīng)歷的《金訓(xùn)華之歌》一直珍藏下去。