血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑治療腎內(nèi)科疾病臨床效果研究

孫以蘭

【摘 要】目的:觀察血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑在腎內(nèi)科疾病治療中的臨床效果。方法:選取本院收治的50例腎內(nèi)科疾病患者;將25例采用常規(guī)治療措施的患者作為對照組;將25例采用血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑進(jìn)行治療的患者作為研究組;分析研究組與對照組患者的臨床治療效果。結(jié)果:治療后,在兩組患者的臨床療效中,相比于對照組,研究組患者有著更為明顯的優(yōu)勢(P<0.05)。結(jié)論:在針對腎內(nèi)科疾病患者進(jìn)行治療的過程中,采用血管緊張素轉(zhuǎn)化酶能夠有效提高患者的治療效果,改善患者的臨床癥狀,值得推廣。

【關(guān)鍵詞】血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑;腎內(nèi)科疾病;臨床療效

【中圖分類號】R692.2【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】B【文章編號】1672-3783(2020)08-24--02

腎內(nèi)科疾病在臨床中屬于一種多發(fā)性腎臟疾病,隨著人們飲食習(xí)慣與生活習(xí)慣的變化,現(xiàn)階段腎內(nèi)科疾病的發(fā)生率也呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢,對于人們的生活質(zhì)量與身體健康均造成了極大的影響[1]。本次研究了50例腎內(nèi)科疾病患者,針對腎內(nèi)科疾病患者采用不同治療方式的治療效果進(jìn)行了研究:

一 資料與方法

1.1 一般資料

針對我院2018年1月-2019年1月期間腎內(nèi)科疾病患者為基礎(chǔ),從中選出50例患者入組本次研究。對這50名患者展開隨機(jī)分組,使研究組與對照組人數(shù)、性別比、年齡范圍等一般資料相近(P>0.05)。具體情況為:對照組25例患者中,男患者14例,女患者11例,患者的年齡均在24-61歲,平均為(38.18±3.53)歲。研究組25例患者中,男患者13例,女患者12例,患者的年齡均在21-62歲,平均(39.46±4.29)歲。

1.2 研究方法

對照組患者采用常規(guī)治療措施:根據(jù)患者的病情狀況,常規(guī)給予患者阿司匹林腸溶片進(jìn)行治療,1次/d,80~300mg/次,共持續(xù)治療2周。

研究組患者采用血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑進(jìn)行治療:根據(jù)患者的腎功能指標(biāo)與實際情況科學(xué)選擇藥物,藥物的使用方法:喹那普利15mg/次;卡托普利2.5mg/次;苯那普利7.5mg/次;依那普利10mg/次;西拉普利2.5mg/次;1次/d;可以根據(jù)患者的病情狀況適當(dāng)增加其他藥物或增加藥物的劑量。

1.3 評定標(biāo)準(zhǔn)

對比兩組患者的治療效果;療效評價:治療后,患者各項腎功能指標(biāo)恢復(fù)正常,臨床癥狀消失即為顯效;治療后,患者各項腎功能指標(biāo)趨于正常水平,臨床癥狀有所改善即為有效;治療后均為達(dá)到上述指標(biāo)即為無效。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法

采用SPSS22.0統(tǒng)計學(xué)軟件,以表示患者的計量數(shù)據(jù),計算結(jié)果則通過t值表示出來;以%表示患者的計數(shù)數(shù)據(jù),計算的結(jié)果則通過x2表示。判斷是否具有統(tǒng)計學(xué)意義的P值臨界點為0.05,只要P值結(jié)果在該值以下(不含),就能夠證明顯著差異,其余情況一律視為無統(tǒng)計學(xué)差別。

2 結(jié)果

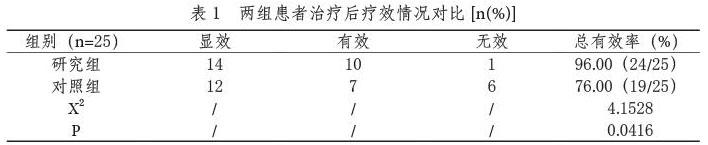

治療后,兩組患者臨床療效,如表1所示:

3 討論

腎病是臨床中的一種常見疾病,腎內(nèi)科患者通常發(fā)病機(jī)制較為特殊,且治療時間較長,具有較高的死亡率與疾病復(fù)發(fā)率。在腎內(nèi)科患者的臨床治療中,通常采用藥物治療的方式,阿司匹林腸溶片作為一種常見的治療藥物,其雖然具有一定的臨床療效,但對于患者臨床癥狀與腎臟功能的改善情況卻不夠明顯[2]。因此,血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑被越來越多的應(yīng)用在臨床中。血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑能夠有效保護(hù)患者的腎臟功能,預(yù)防患者腎衰竭的發(fā)生率。其主要的作用機(jī)理保護(hù)了以下幾項:①血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑能夠降低患者的高血壓癥狀,促使其能夠傳遞到腎小球毛細(xì)血管床的壓力降低;②其能夠參與到腎內(nèi)中腎素-血管緊張素系統(tǒng)當(dāng)中,進(jìn)而使得AngⅡ介導(dǎo)的出球小動脈張力降低,進(jìn)而降低了腎小球系膜的張力,使得患者腎小球高跨膜壓與高濾水平降低;③能夠有效減少慢性腎衰竭患者機(jī)體中血肌酐濃度,以此來減少患者非透析治療的時間,進(jìn)一步提高患者的治療效果,改善患者的臨床癥狀[3]。在本次研究中:研究組患者采用血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑進(jìn)行治療后,患者在臨床治療效果中顯著高于采用常規(guī)治療措施的對照組患者(P<0.05)。

綜上所述,相比于常規(guī)治療措施,采用血管緊張素轉(zhuǎn)化酶抑制劑能夠有效改善患者的臨床癥狀,恢復(fù)患者的腎臟功能,在腎內(nèi)科疾病患者中具有較高的應(yīng)用價值。

參考文獻(xiàn)

[1] 潘楚雯,于力,馮潔瑩,etal.血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑治療Alport綜合征的臨床分析[J].中華實用兒科臨床雜志,2018,33(17):1309-1313.

[2] 陳嘯,笪月芳,張嘉瑋,etal.血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑對慢性心力衰竭患者認(rèn)知功能障礙的改善作用[J].中華老年多器官疾病雜志,2019,9(8):75-76.

[3] 孫彬彬,張蓓茹,邊曉慧,etal.單獨(dú)應(yīng)用血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制劑或血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑治療特發(fā)性膜性腎病患者的預(yù)后及其影響因素分析[J].中國醫(yī)藥,2019,14(1):68-69.